博文

某些精神疾病是自身免疫性疾病!

|

某些精神疾病是自身免疫性疾病!

大家都比较熟悉的自身免疫性疾病是类风湿关节炎,比较少见的如肝炎、多发性硬化、甲亢、一型糖尿病等都是这种疾病,治疗的基本逻辑是抑制炎症反应。最近又发现某些精神疾病也是自身免疫疾病,这是比较新的发现。可以遇见的是,自身免疫疾病因为是针对特定的分子,产生的表现可以说不计其数,没有被发现的一定会很多很多。

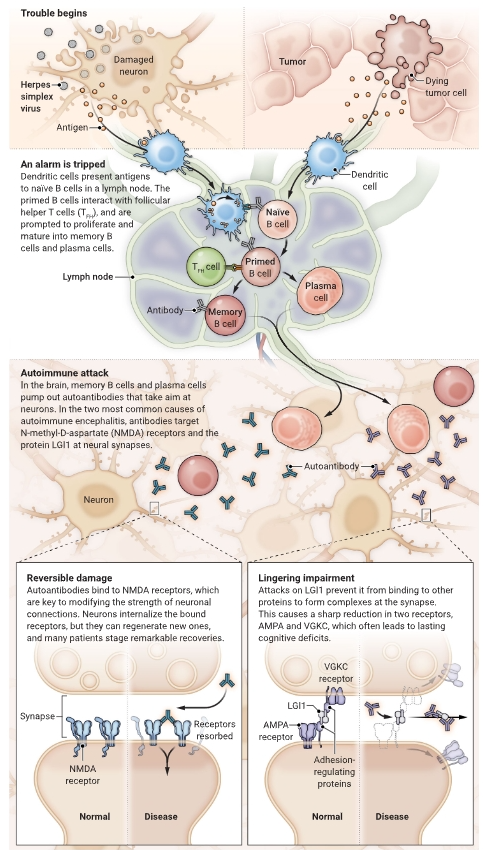

疱疹感染和肿瘤都可以产生抗原,导致产生攻击大脑的流氓抗体,导致自身免疫性脑炎。不同的自身抗体对神经元有不同的影响,影响症状和预后。

托马斯·穆勒(THOMAS MÜLLER)曾是一位精神科医生,在德国靠近法国边境的拉尔镇与妻子和三个孩子过着宁静的生活。他还是一位才华横溢的艺术家,喜欢和孩子们一起画画,同时也是一个酷爱阅读的人,热衷于菲利普·K·迪克(Philip K. Dick)的推测性科幻小说和H.P.洛夫克拉夫特(H. P. Lovecraft)的神秘故事。但在2012年,穆勒陷入了严重的抑郁症。他无法集中注意力阅读超过几十个单词。他开始出现记忆失误。“我整夜都睡不着,只能在床上辗转反侧。”他说。黑暗的思想侵入他的脑海。“我觉得我不存在会更好。”

穆勒辞去了在疼痛诊所的工作,并从不同的医生那里得到了多种诊断,包括妄想症和精神分裂症。他在精神病医院度过了数周的时间,有时是违背他的意愿。2017年,他出现了难以抑制的口渴,迫使他每天饮用高达15升的液体。他搬回了父母家,整天躺在床上,哭泣并“害怕死亡”,他说。“我知道自己有很严重的问题。”

然后,在2019年,穆勒的阿姨分享了一篇关于路德格·特巴特兹·范·埃尔斯特(Ludger Tebartz van Elst)的论文,他是弗莱堡阿尔伯特·路德维希大学(Albert Ludwig University of Freiburg)的神经精神科医生,正在探索医学的新领域:触发精神病的自身免疫状况。穆勒前去就诊,那个八月,特巴特兹·范·埃尔斯特的团队从穆勒的血清中分离出了标志性的抗体。这些抗体表明,他患有一种名称冗长的疾病:抗富含亮氨酸胶质瘤失活1(anti-LGI1)脑炎。该团队给予了高剂量的静脉注射皮质酮,这是治疗脑部炎症的一线治疗方法。“我的期望是温和的,”特巴特兹·范·埃尔斯特说。“我们帮助他是不是太晚了?”

起初,穆勒几乎没有改善,2020年初又回到了精神病病房。但在特巴特兹·范·埃尔斯特的第二次治疗下,他的症状开始缓解。到了2021年秋天,他已经走上了康复之路。

在过去的15年里,研究人员已经确定了18种不同的疾病,它们都是由对大脑的免疫攻击引发的,可能导致各种神经系统症状,以及在某些情况下,会导致精神病。像其他自身免疫疾病一样,包括类风湿性关节炎、银屑病和狼疮,这些自身免疫性脑炎或脑脊髓炎是由抗体对身体的攻击引起的。这些抗体可能起源于大脑,或者从血液中滑入。然后它们与神经元表面的靶标结合,或在它们之间的突触中结合,改变大脑功能并触发一系列炎症过程。

牛津大学的精神病学家贝琳达·伦诺克斯(Belinda Lennox)说:“这些并不是新的疾病。”但在揭示出自身免疫性脑炎背后的异常抗体之前,许多受影响的个体在重症监护室中死去。有些人在精神病病房中挣扎——甚至还有一些人接受了驱魔仪式。犹他大学的神经免疫学家斯泰西·克拉迪(Stacey Clardy)说:“你可能一天还好,第二天就完全精神错乱。这很可怕。”

当第一种自身免疫性脑炎在2007年被发现时,精神病学家们大多忽视了这一发现——或者认为它与他们的患者无关,伦诺克斯说。她承认,该领域存在“变革的障碍”。

现在许多人已经开始转变观念。精神病学家和神经学家越来越多地联合起来,寻找和治疗自身免疫性精神病患者。“我们一直在等待这一刻,当每个人终于倾听的时候,”克拉迪说。在欧洲和美国各地涌现出了治疗和研究中心。哥伦比亚大学新成立的斯塔夫罗斯·尼亚乔斯基金会精准精神病学与心理健康中心(Stavros Niarchos Foundation Center for Precision Psychiatry & Mental Health)的科学家们计划在今年秋天对纽约州精神健康系统——共14个精神病中心,3000张床位——的患者进行自身抗体筛查,他们可能有未被诊断出的自身免疫状况。

自身免疫性脑炎的真实发病率尚不清楚,但大多数研究者怀疑只有一小部分精神病案例可追溯到自身抗体。在某些方面,这些患者算是幸运的。当克拉迪看到有急性发作精神病和癫痫发作等典型症状,且没有精神分裂症家族史的患者时,“我们非常希望这是自身免疫性的。这意味着我们可以治愈它,”她说。接受免疫调节疗法的人通常会有显著的康复——这个故事由《纽约邮报》的苏珊娜·卡哈兰(Susannah Cahalan)在她2012年的书《大脑着火:我的疯狂月份》(Brain on Fire: My Month of Madness)中普及,该书描述了她的住院治疗和最终诊断为自身免疫性脑炎的经历。

现在,研究人员正在追寻异常抗体在其他曾被认为是纯粹的精神疾病领域发挥作用的线索,包括强迫症和抑郁症。“这个新的研究领域可能会彻底改变临床精神病学,”特巴特兹·范·埃尔斯特预测,尽管他警告说,还需要更多的工作来揭示“这些抗体在疾病过程中的确切作用”。

确实,一些研究人员警告说,未能实现的有趣线索会在患者及其家庭中引发虚假希望。“有很多天真的想法,”巴塞罗那大学医院诊所-IDIBAPS研究中心的神经肿瘤学家何塞普·达尔毛(Josep Dalmau)说,他在2007年发现的抗N-甲基-D-天冬氨酸受体(anti-NMDAR)脑炎点燃了这一领域。“有些想法非常不成熟。”

但是,正在产后精神病和双相情感障碍患者中寻找自身抗体的伦诺克斯相信,自身免疫性精神疾病的范围比许多人认为的要广泛得多。“如果我们发现了某种可治愈的疾病原因,”她说,“看在上帝的份上,我们应该让每个人都能获得。”

在达尔毛实验室的墙上挂着一张海报,上面描绘了放大的大鼠脑切片,展示了复杂的棕色染色图案。染色图显示了从患者的脑脊液(CSF)中提取的各种抗体如何与大鼠脑组织结合。一个2厘米长的脑切片呈现出抗NMDAR抗体的独特模式。达尔毛说,二十年前,在几位年轻女性的脑脊液中检测到这些自身抗体“是一个尤里卡时刻”。

达尔毛走向发现的道路是曲折的。他在加泰罗尼亚的农村长大,小时候他的父母不得不省吃俭用来买一套四卷本的解剖学教科书,他现在将其放在办公室的书架上。作为巴塞罗那圣保罗医院的医学生,达尔毛被癌症及其治疗的神经并发症所吸引。就在他的妻子玛莎因转移性癌症生病时,他被提供了在纪念斯隆凯特琳癌症中心的博士后职位,他暂停了自己的职业生涯来照顾她,直到她在1988年去世。

几个月后,达尔毛抵达斯隆凯特琳。他的英语“非常差”,实验室技能薄弱,回顾过去,他说,“我当时可能患有临床抑郁症。”他坚持不懈,遇到了现在的妻子、神经学家米尔纳·罗森菲尔德(Myrna Rosenfeld),并于2002年跟随她来到宾夕法尼亚大学,她在那里被聘请负责脑瘤临床试验。他研究了癌症患者中罕见的神经系统疾病,通常是由T细胞——另一种免疫系统战士——攻击神经系统引起的。

有一天,他被叫去咨询一位26岁女性的案例,她被送往费城一家医院的重症监护室。她的初期症状包括不适当的笑、偏执和好斗行为。抗精神病药物和抗生素未能帮助;最终,她无法再认出家庭成员,出现了严重的面部抽搐,然后陷入昏迷并在呼吸困难后被插管。看起来,她唯一的身体异常是轻度脑炎和卵巢中的畸胎瘤——一种罕见的生殖细胞瘤。“我们完全不知所措,”达尔毛说。

然后,这个案例出现了惊人的转折。在排除了病毒感染后,医生们给这位女士使用了类固醇药物,试图抑制大脑炎症。她的病情稳步好转,一年内就恢复了健康。达尔毛意识到,在过去的几个月里,被转介给他的另外三名有类似症状的年轻女性也都有良性卵巢畸胎瘤。他怀疑她们的免疫系统生成的用来攻击畸胎瘤的抗体错误地瞄准了她们大脑中的蛋白质。

“我改变了策略,去寻找新种类的抗体,”达尔毛说,这一“信念之举”得到了回报。这些女性的脑脊液中含有前所未见的针对大脑组织的抗体。这是一种新型自身免疫疾病。

经过几个月的侦查,达尔毛的团队确定,罪魁祸首的自身抗体是附着在NMDA受体上。这些通道允许离子,主要是钙,流入神经元,并帮助调节这些细胞之间的通信——这对学习和记忆至关重要的对话。2007年在《神经病学年鉴》上发表了他们的研究结果后,达尔毛说,“我们收到了来自世界各地医生的电子邮件”,他们都遇到过类似的患者。

这一发现似乎也解释了医学文献中一些令人困惑的案例。这些案例可以追溯到1843年,当时奥地利一份医学期刊描述了一位18岁的女性,她因癫痫和强直症严重生病超过一年,然后自发康复——这与抗-NMDAR脑炎中看到的相同的独特病程。在1990年代初,当时在法国的儿科神经学家吉约姆·塞比尔观察到六个孩子出现了类似的状况,他们出现混乱和异常运动,并陷入昏迷,但之后恢复并完全康复。十五年后,现在在麦吉尔大学的塞比尔说,“我读了达尔毛的论文,说,‘哦,我的天!那肯定是同一种病。’”

抗-NMDAR脑炎的典型急性症状包括癫痫发作、不自主运动、超常性行为、暴力爆发以及由杏仁核(大脑的恐惧中心)炎症引起的恐怖幻觉。“没有什么比看他们的眼睛更让人难忘的了。那是原始的,”克拉迪说。达尔毛指出,一些个体“经历了驱魔仪式”。塞比尔认为,1949年住院的14岁男孩可能患有抗-NMDAR脑炎,他是1971年恐怖小说《驱魔人》的灵感来源。

在发现自身免疫性脑炎之前,面对这样的病例,精神病医生通常会开抗精神病药物,如氯丙嗪或氟哌啶醇。但这些阻断多巴胺的药物往往会使自身免疫病患者病情更加严重。特巴特斯·范·埃尔斯特说,大约五分之一的患者会陷入昏迷并死亡。其他人虽然会康复,但余生都会面临神经功能缺陷。

如今,一线免疫疗法包括血浆置换,即将血液在体外循环以清除含有抗体的血浆,或者输注免疫球蛋白——由浆细胞产生的抗体——这促使身体吸收自身抗体。大多数患者还会接受高剂量的类固醇治疗。

在达尔毛2007年的发现之后,他和罗森菲尔德从费城搬到巴塞罗那,专注于抗体介导的脑炎。总的来说,他们和巴塞罗那的同事弗朗西斯克·格劳斯发现了18种已知类型中的11种:一个有着截然不同症状的恶劣图景,这取决于负责的自身抗体。在一种类型中,抗体攻击神经元表面的一个叫做IgLON5的细胞表面蛋白,导致异常的睡眠模式和tau蛋白的积累,这种蛋白在阿尔茨海默病患者的大脑中形成不溶性缠结。通常在中年或老年发病的患者,往往会屈服于这种疾病,达尔毛说。

其他17种自身免疫性脑炎往往有更好的结果,但后果仍然可能是深远的。在抗-LGI1脑炎中,这是仅次于抗-NMDAR脑炎的第二常见的疾病,自身抗体粘附并阻碍LGI1蛋白,这种蛋白存在于突触中,有助于调节神经元之间电信号的传输。患者通常会康复,但会有持久的缺陷:记忆缺失、轻度癫痫发作和肌肉抽搐。“这是一个冰山现象,”达尔毛说:未知的病理潜伏在表面之下。

大脑中的叛徒

74岁的安东尼奥·塞拉(Antonio Serra)是抗-LGI1脑炎的幸存者,接受治疗4年后身体依然健康,他准备在巴塞罗那大学医院诊所进行一年三次的过夜检查时,脸上总是挂着一抹不易消失的苦笑。2019年的某一天,塞拉经历了一次令人困惑但短暂的记忆丧失,然后在2020年3月,他的记忆黑洞突然且不可逆转地形成了。“我醒来时什么都不记得了,”他说。“我不记得我的父母已经去世了,”那是10多年前的事。

医生最初以为他患有神经退行性疾病,直到达尔毛发现他体内有抗-LGI1抗体。经过免疫疗法治疗后,他的状况有所改善,但记忆仍然很差,性格也发生了变化,他的妻子蒙特塞·塞拉(Montse Serra)说。在生病之前,他的脾气很短。“他的攻击性消失了,”她说。夫妇俩已经适应了他的新现实:例如,他们会连续看电视剧,这样他可以在忘记前面的剧集之前看完整个系列。更让蒙特塞烦恼的是,她的丈夫对旅行失去了兴趣。“在其他房子里我醒来时会感到迷茫,”他解释说。

对于塞拉来说,像大多数患者一样,是什么生物匹配点燃了自身免疫的火焰仍是一个谜。畸胎瘤和其他肿瘤引发了一些病例。在大约5%的抗-NMDAR患者中,由单纯疱疹感染引起的大脑炎症后来转变为自身免疫性脑炎;研究人员认为,被病毒破坏的神经元释放出促使产生自身抗体的分子(见上方图表)。“我们正在尝试追踪其他触发因素,”伦诺克斯说。

不管它们的触发因素是什么,所有这些疾病都是独一无二的。抗-NMDAR脑炎每年只在大约150万人中发生1.5例。然而,这意味着全球有成千上万的人患上了一种危及生命但可治疗的疾病,伦诺克斯说——“可能得到帮助的人数并不是微不足道。”

在德国,少数幸运的患者找到了前往黑森林边缘的弗莱堡的路。在那里的大学医学园区里,点缀着高耸的红杉,特巴特斯·范·埃尔斯特在收到一家私人基金会为精神分裂症研究提供的40万欧元赠款后,建立了一个门诊自身免疫诊所。全国范围内,那些突发症状让医生怀疑自身免疫性精神病的患者被转介到这里。

特巴特斯·范·埃尔斯特和神经学家金蒙·伦格(Kimon Runge)通过一套标准测试对患者进行检查:血液检查、脑电图、神经系统检查、MRI脑部扫描,以及在许多患者中进行脊髓穿刺。其中一个最确定的测试是达尔毛20年前开创的大鼠大脑染色法,该测试涉及用患者的血清或脑脊液样本涂抹啮齿动物大脑切片,以显示已知自身抗体的特征模式(见下方图表)。如果测试发现了自身免疫的迹象,患者可以迅速得到治疗。

弗莱堡诊所可能是最后的手段。阿丽娜·斯特恩伯格(Alina Sternberg)的诊断之旅始于2005年,当时她是一名医学生。她喜欢运动,但突然开始体重增加,并在轻微劳累后遭受肌肉疼痛。她被诊断出患有一种叫做桥本甲状腺炎的自身免疫疾病,并接受了治疗,症状得到了缓解。但在2017年,她遭受了压倒性的疲劳和大脑迷雾。在接下来的3年里,她参观了几家神经科诊所,但从未得到明确的诊断。“他们说我是抑郁症。我告诉他们,‘不,我可以享受我的生活,我知道抑郁症是什么。’这太荒谬了——我是一名精神科医生!”

斯特恩伯格的状况恶化了。她挣扎着帮助丈夫照顾他们的两个女儿,两个女儿都是自闭症患者,2021年她不得不关闭了她的私人诊所。到了2023年初,她大部分时间都躺在床上。一天下午,她找不到回家的路了,她在海德堡的家已经住了20年。她忘记了如何使用ATM。她出现了严重的肌肉痉挛和失眠。“这是一场灾难,”她说。

斯特恩伯格问一位同事她是否可能患有自身免疫性脑炎。“他说这是不可能的,因为我没有精神错乱。”她要求他为她检测神经元自身抗体,但他拒绝了,其他神经科医生也支持他。“他们不相信我,这让我感到悲伤和愤怒,”她说。然后去年年初,她来到了特巴特斯·范·埃尔斯特的诊所。她的血液检查显示了对接触蛋白相关蛋白样2(CASPR2)的抗体,这是中枢神经系统的一种膜蛋白,对神经信号的传输至关重要。

斯特恩伯格血液中的CASPR2自身抗体水平处于边缘状态,但考虑到所有的证据,伦格说,医疗团队让她接受了静脉注射皮质酮治疗。几天内,她又开始慢跑,这是近十年来的第一次。2023年11月,斯特恩伯格回到了法医精神病学家的工作岗位。“这太不可思议了,”她说。“我重新获得了我的生活。”

特巴特斯·范·埃尔斯特警告说,并不是每位自身免疫病患者都有如此惊人的反应,他的诊所每周都会看到几位新患者。他们只在大约1%的病例中识别出已知的自身抗体——他说,这个数字很低,因为其他德国医院和诊所擅长捕捉明确的抗-NMDAR和抗-LGI1脑炎病例。在多达20%的患者中,他们检测到了未识别的抗体,其中一些患者也对免疫疗法有良好的反应。

诊断可能很棘手,达尔毛指出:所有抗-NMDAR脑炎患者的脑脊液中都有抗体,但并非所有人的血液中都有,如果只测试血清,可能会导致错误的阴性诊断。另一方面,没有自身免疫性疾病的人的血液中也可能出现自身抗体,导致错误的阳性诊断。另一个问题是,常用的商业检测方法有时会在患有这些类型自身免疫性脑炎的患者脑脊液中找不到CASPR2和LGI1抗体,这些检测方法是检测抗体与细胞中蛋白靶标的相互作用。使用大鼠大脑切片的更确定的确证测试不太可能出现这样的诊断陷阱。但是很少有实验室能够进行这样的测试——而且目前的临床指南并不要求这样做。

一些专家担心,经验不足的从业者可能会做出错误的判断,并对不会受益的患者进行免疫疗法。“我们正在尝试让他们冷静下来,不要一时冲动地过度诊断,”克拉迪说。

毕竟,免疫疗法并非没有风险。类固醇抑制免疫系统,使患者容易受到感染。在罕见的情况下,类固醇本身可以诱发包括紧张症、失眠、躁狂和自杀念头在内的精神症状。鉴于这些危险,“当医生怀疑自身免疫性脑炎时,热情必须非常有限,”克拉迪说。“一个草率的决定可能需要多年时间来纠正。”

如果一线治疗失败或只提供暂时缓解,首选药物一直是利妥昔单抗,这是一种用于治疗血癌和类风湿性关节炎的单克隆抗体。它针对B细胞上的一种表面蛋白CD20,这些细胞产生抗体,标记这些细胞以便销毁。为了测试这种方法,伦诺克斯的团队正在领导一项临床试验,该试验正在招募具有已知自身抗体和轻微疾病的精神病患者。一半人接受免疫球蛋白治疗,然后是利妥昔单抗。另一半人接受安慰剂。“在精神病学的新治疗中有着虚假希望的历史记录,”伦诺克斯说。“这就是为什么我们必须格外谨慎,并收集证据表明治疗达到了黄金标准。”

与此同时,全球40个地点的临床试验正在审查可能成为更有效治疗方法的东西。由犹他大学健康中心领导并由国家卫生研究院赞助的ExTINGUISH试验正在招募新诊断的抗-NMDAR患者,以测试inebilizumab,这是一种用于治疗另一种自身免疫性疾病的单克隆抗体。Inebilizumab针对B细胞上不同的抗原CD19。与CD20不同,它还存在于年轻的浆细胞表面,这意味着该药物标记了额外来源的自身抗体以供销毁。试验结果预计最早将在2027年出炉。

德国神经退行性疾病中心和柏林夏里特大学医院的哈拉尔德·普鲁斯是特巴特斯·范·埃尔斯特的密切合作者——也是他用来为啮齿动物大脑切片染色自身抗体的首选人选。今年早些时候,他发现一位被诊断为精神分裂症的21岁钢琴神童的脑脊液产生了一种神秘的染色模式。她在免疫疗法后大大改善。普鲁斯现在正在努力识别这种抗体——也许会揭示又一种自身免疫性脑炎。

近几个月来,他还开辟了一条更具挑衅性的路径:寻找可能在更广泛精神疾病中起作用的自身抗体。“这是一个范式转变,”他断言。普鲁斯假设,尽管某些自身抗体的高水平会导致脑炎,但低水平的相同抗体或其他抗体可能会在更大的人群中引起慢性精神疾病。例如,在抑郁症患者中,他和同事发现了针对星形胶质细胞的自身抗体,星形胶质细胞是中枢神经系统中最丰富的细胞,他们在2022年的《精神病学研究》上报告了这一发现。同年,他们在《分子精神病学》上发表了一份病例报告,描述了从一名患有强迫症的年轻女性的脑脊液中分离出的针对海马体某些细胞的自身抗体。

普鲁斯认为,自身免疫反应甚至可能塑造阿尔茨海默病的进程。他指出,最近有一名记忆问题的患者似乎正在发展成阿尔茨海默病。这名男子的脑脊液中含有高水平的抗电压门控钾通道(VGKCs)的自身抗体,这些蛋白对神经信号传递至关重要。在接受了血浆置换和利妥昔单抗治疗后,他的病情稳定了一年,然后“潜在的遗传疾病”再次开始进展,普鲁斯说。他说,这只是单一病例研究,“但我们的解释是,这些抗体对他的疾病的一部分负有责任。”

达尔毛称普鲁斯的结论为“高度推测性”,并指出其他研究未能验证VGKC自身抗体的临床意义。他补充说,现在很少有中心测试它们,“由于诊断错误的频率很高”。更广泛地说,他警告说,许多抗体将被证明是与疾病过程无关的干扰项。“自身免疫性精神病是一个性感的概念,可以卖出论文——大量的引人注目的论文,”他说。特巴特斯·范·埃尔斯特说:“我接受他的怀疑态度,”但他认为,将初步发现呈现给同行仍然很重要。“你收集数据并寻找模式,”他补充说。“当然,尽可能地治疗。”

大多数自身免疫性脑炎患者面临着漫长的康复之路,永远无法完全恢复他们过去的自我。在特巴特斯·范·埃尔斯特的诊所,穆勒进行了常规随访,他正在翻阅一个充满他的艺术作品打印品和他生活下滑之前的纪念品的相册。在接受第二轮皮质酮治疗后,他恢复了集中注意力和连贯表达自己的能力,他说。他搬出了父母的房子,住进了自己的地方。但是失眠至少每周让他整夜难以入睡一次。他不指望能再次执业精神病学。“我想念它,”他说。

尽管如此,穆勒可以再次阅读书籍,“绘画让我从抑郁中分心,”他说。每周三,他的青少年儿子会来看他,他还会和女儿们每月见面。他还开始了一段新的关系。“我已经很久没有真正感受到幸福或快乐了,”穆勒说。“但至少我的生活又有了一些意义。”

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1434612.html

上一篇:双效肥胖药重塑食欲脑回路

下一篇:猪心时代将要来临!