博文

那本教材里的半生山河  精选

精选

||

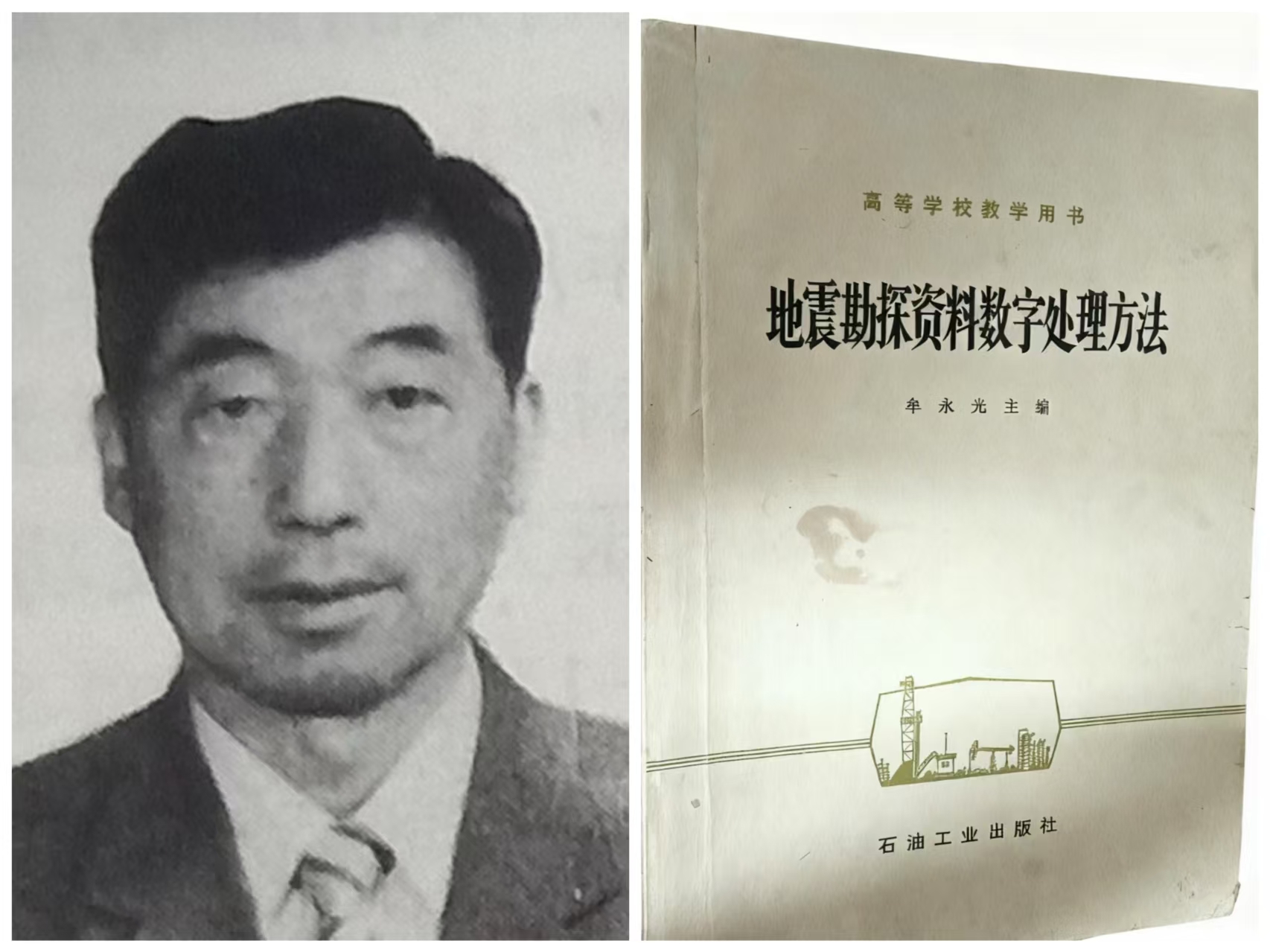

今年冬季的风一刮,我就想起牟永光老师。算下来,他走已经 15 年了,可那些与他相关的片段,反倒在时光里愈发清晰。书桌最底层压着本卷边的《地震勘探资料数字处理方法》,封面的字迹被手汗浸得发花,那是牟老师主编的教材,也是我认识他的开始 —— 后来我总觉得,那本薄薄的教材里,藏着的何止是半生勘探山河的学问,更是足以配得上他的真才实学。

1983 年上 “地震勘探资料数字处理方法” 那门课时,我还是个对着公式发懵的学生。课本里那些拗口的术语,经牟老师的文字一梳理,突然就有了章法。不像有的教材只堆理论,他的字里行间总藏着油田的油气味。余华说 “回忆的动人之处就在于可以重新选择”,那时候我没见过他,却凭着这本书重新组合出他的模样:一个把学问做进实地里的人,一个能把冰冷公式熬成滚烫经验的人,这样的人,天生就该是学界的标杆。

牟永光:中国地球物理学家(1932年8月27日-2010年12月20日)

1984 年在石油部办的 “新型地质物探综合解释训练班”上,我终于见到了牟老师。开班仪式上他站在最前面,高高的个子,浓眉大眼,穿件洗得发白的蓝布中山装,袖口卷到小臂,露出结实的手腕。会议主持人介绍他是总负责人时,他只是抬手扶了扶眼镜,声音亮得像井场的扩音器:“咱们不是来坐而论道的,是要把新技术用到寻找油气藏里去。” 后来我才知道,这句话背后,是他一辈子没松过的劲 —— 把学问扎进地下,把成果献给祖国。

他真的把这句话落到了实处。培训计划是他一笔一划改的,从课程表到实习安排,连我们的作息时间都标得清清楚楚。他给我们讲 “三维地震勘探” 和 “地震勘探新技术”,讲台桌上堆着一摞英文资料,纸边都翻得起毛。那时候这些技术在国内还是新鲜事,我们听得津津有味,他结合华北油田的地震剖面图讲 ——“你看这里的波峰拐点,就像庄稼地里的田埂,下面藏着的可能不是土豆,是油”。那些如今听起来寻常的知识点,在当时却是他顶着压力引进、摸索、再教给我们的,他就像一座桥,把国外的先进技术接到了中国的油田上,这样的开拓之功,本该被更高的荣誉铭记。

他还总说 “纸上的学问要沾油”,特意请了油田的老专家来讲座。有位专家讲起在大庆油田找油气的经历,说曾在零下二十度的夜里守着仪器,睫毛都冻成了冰碴。牟老师就坐在下面听,记笔记的手从来没停过,偶尔插一句 “这个情况在廊固凹陷可能更复杂”,两个人一唱一和,把枯燥的理论聊成了活灵活现的故事。我后来才明白,真正的大家从不是高高在上的,而是像他这样,既能在实验室里钻研公式,也能在井场上听懂风声。

1985年夏一年理论课结束后,半年实践环节他还是 “京津地质物探综合解释研究队” 的队长。我们扎进华北油田的廊固凹陷,白天跟着他跑井场,看岩芯、分析数据,晚上就挤在办公室里整理资料。那时候我们才发现,牟老师总咳嗽,尤其是在风大的时候,咳得腰都弯了,蓝布中山装的后背湿了一片。我们劝他歇会儿,他摆摆手说 “工作没有做完,研究队不能离人”,扶眼镜的手都带着颤,却还是坚持伏在地震解释桌上,仔细分析地震剖面。后来才知道,他早就有肺病,这次是带病跟着研究队来的,长期的加班熬夜让病情反复,可他硬是扛着,直到研究队全部撤离,才被学生硬送进医院。医生说再晚来一步,肺部感染就要加重,他却在病床上还惦记着我们的成果报告。

日光灯的光映着他当时强忍咳嗽的脸,浓眉下的眼睛总盯着地震剖面,有时候突然拍一下桌子:“这里的波速异常,再复核一遍!” 我们就赶紧围过去,往往真能发现新的线索。余华笔下的福贵说 “没有口水与汗水,就没有成功的泪水”,那半年的汗水里,还混着牟老师强忍着的咳嗽声,最终都凝结成了沉甸甸的成果报告,后来真的为油田勘探帮了大忙。我时常想,那些在地下流淌的原油,该记得这位带病为它们 “指路” 的学者。

1986年春训练班结束后,我就再没见过牟老师。偶尔在行业期刊上看到他的论文,或是从同行嘴里听到他的消息 —— 说他主持的项目获了国家奖,说他还在带博士生,说他退休后还常去油田转。我总想着抽时间去看看他,可忙起来就把这事搁在了一边,想着以后总有机会。后来才知道,他一辈子扑在地震勘探上,主持的项目两次获国家科技进步二等奖,研制的有限元法地震模拟技术拿了石油部科技进步一等奖,还得了孙越崎能源大奖。在我们这些受他教诲、见他付出的人心里,那些奖项只是他成就的冰山一角,他把半生光阴献给讲台,把满身病痛留给自己,把勘探技术推向新的高度。

2010 年 12 月,我在外地出差时接到同行的电话,说牟老师走了。电话那头的声音很沉,我握着手机站在寒风里,半天说不出话,只觉得心里像被钝刀子割着,疼得慌。那时候手头的事情正到关键节点,等我忙完,北京的追悼会都已经结束了。我没能送他最后一程,也没能亲口告诉他,他在廊固凹陷咳嗽着坚守的身影,他在讲台上亮堂的话语,早已成了我这辈子做学问、做人的标尺。

后来我才慢慢知道,牟永光老师 1955 年从东北地质学院毕业,1957 年就开始在石油大学教书,从讲师到教授,一辈子都没离开过地震勘探和三尺讲台。牟老师的 “活着”,就是忍受钻研的枯燥,忍受攻关的艰难,忍受病痛的折磨,把一生都献给了石油事业。

现在我每次翻起那本教材,还能想起他站在讲台上的样子,想起他在廊固凹陷的寒风里咳嗽着却不肯停下的身影,想起他说 “搞物探的,眼睛要盯着地下,心要贴着油气”。他就像我们这些人的启蒙灯,不仅教会我们怎么处理和解释地震资料,更教会我们怎么把学问做扎实,怎么把人做踏实。今年冬季的风又吹起来了,余华在《活着》里描写的 “广阔的土地袒露着结实的胸膛” 仿佛就在眼前,那土地里藏着牟老师的心血,藏着他带病勘探时留下的足迹,风里也藏着他的讲课声,亮堂、有力。

或许世间的头衔有迟有缺,但真正的贡献从不会被时光淹没。牟老师,我们一直都记着您,记着您的学问,记着您的风骨,记着您教会我们的 —— 把心贴着土地,就没有做不成的事。

百度百科:牟永光

https://blog.sciencenet.cn/blog-339326-1511791.html

上一篇:老部长的石油教育情缘

下一篇:教育的严格,是对学生最真的负责