博文

惜别京城亦荣光,南迁武汉续辉煌 ——回忆学校南迁武汉办学的点滴往事

|

惜别京城亦荣光,南迁武汉续辉煌

——回忆学校南迁武汉办学的点滴往事

刘庆生

(中国地质大学,武汉)

看到胡升华的博文“漫谈钱临照、科大与合肥,2023年12月2日科学网”,文中提到当年中国科技大学奉命迁离北京定址合肥办学的艰难往事,勾起我对北京地质学院南迁武汉办学往事的回忆。我在他的博文后面评论:感同身受,我们北京地质学院1975年离京南迁武汉办学也很艰难。

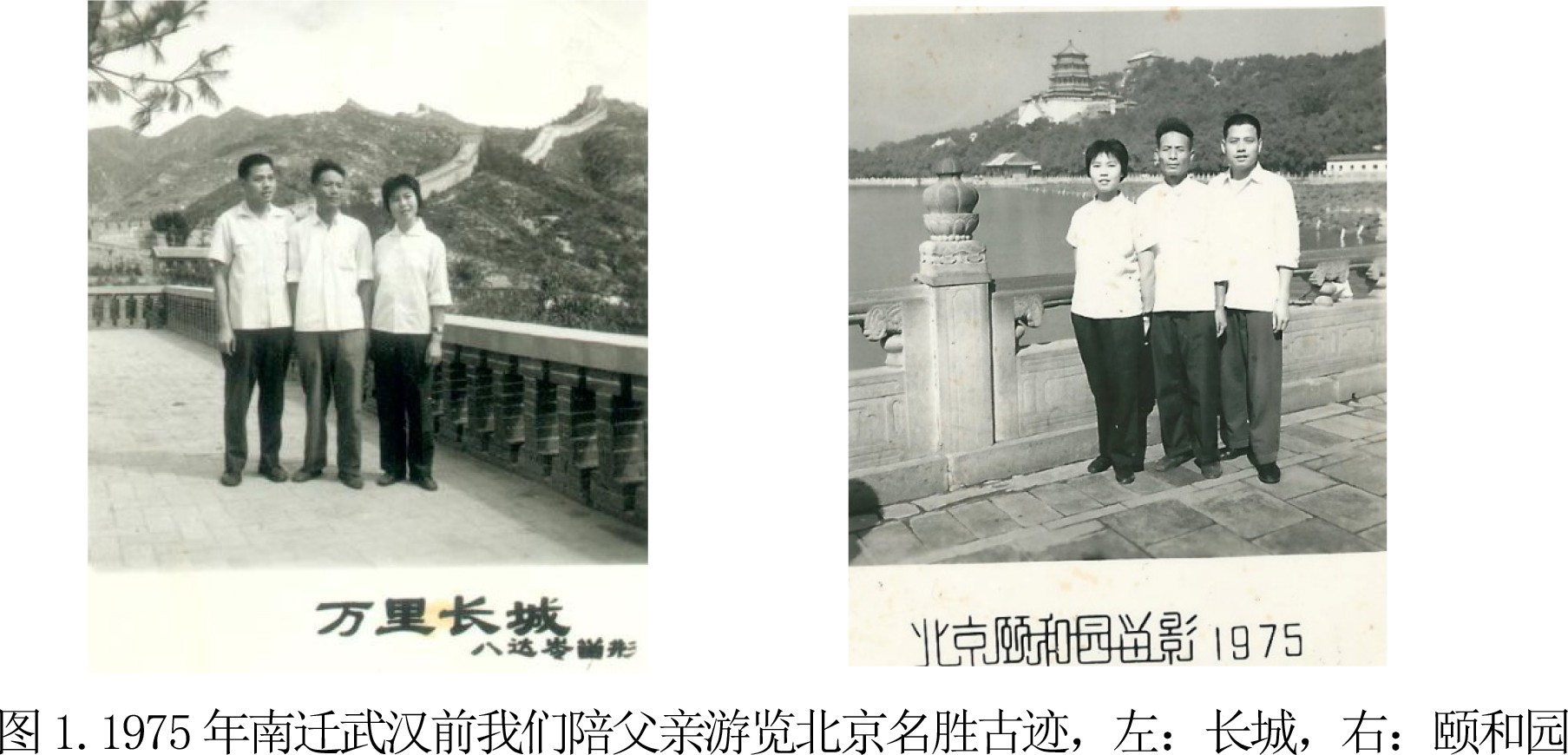

1969年10月26日国家下发《关于高等学校下放的通知》,要求包括清华大学,北京大学等13所在京大学外迁,北京地质学院属于外迁的13所大学之一《中国地质大学大事记,中国地质大学出版社,2022年》。为此,学校响应国家号召先后在南方几个省寻找南迁办学校址,1974年经湖北省委批准校址选定湖北省会武汉市。大概1975年7月份,我们已经获知国家决定学校整体迁往武汉办学的消息,而且学校名称已经从湖北地质学院更名为武汉地质学院,因为此前学校曾经于1972年左右临时定址湖北江陵,并更名为湖北地质学院。我电话告知江西吉安老家的父亲,希望利用我最后在北京的一段时间邀请他这位老共产党员来首都北京观光游玩一趟。不久,在夫人陪同下,父亲来北京玩了几天,游览了北京的主要名胜古迹,包括庄严神圣的天安门广场,也品尝了京城美食“北京烤鸭”(图1)。当年不要说农民,即使是公社(相当于现在的乡镇)干部来一趟北京也不是一件容易的事情(需要开单位介绍信)。据说,父亲回去后,到公社开会时(他时任大队党支部书记)会在公社领导面前“炫耀”这次北京之行的见闻,自然也为有我这个曾在京城的大学当老师的儿子而骄傲。父亲亲历了我们南迁武汉的准备过程,还帮我到学校后勤部门拿捆绑南迁武汉行李箱子用的稻草绳子,事情虽然过去近半个世纪,然而当时情景恍如昨日涌现眼前。

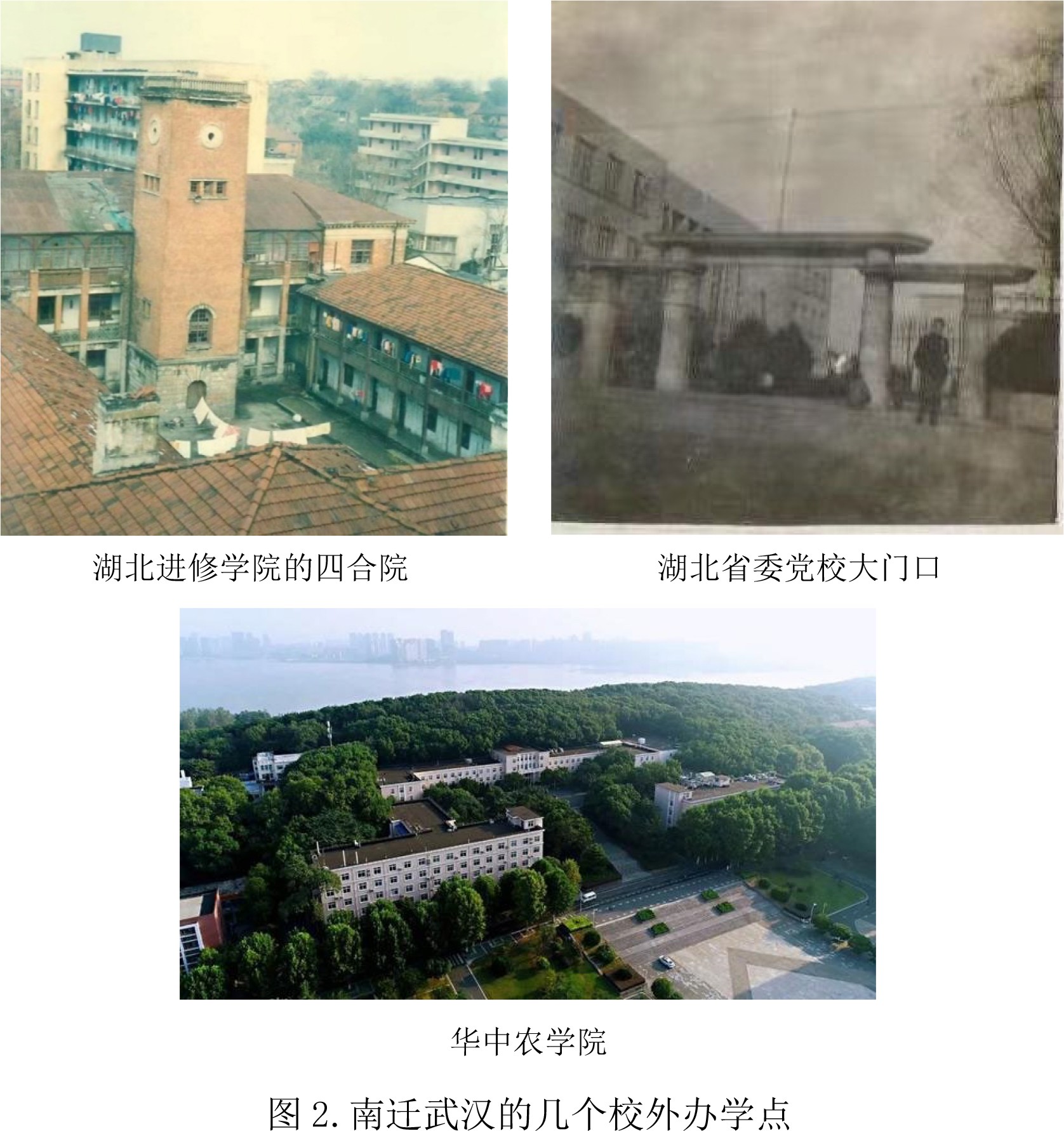

1975年8月底,我们全校号称千人的南迁教师与职工乘坐“火车专列”自北京直达武汉。1975年中河南发生的特大洪水刚刚退去,大水冲垮的京广铁路线刚刚于8月26日修复。所以,我们这趟专列属于京广铁路通车后的第一趟火车。人生乘坐一次这种背景下的火车专列别有一番滋味。专列达到武昌火车站,学校打前站人员和有关部门安排了数十辆大巴浩浩荡荡将我们分别送到武汉武昌与汉口的五个地点:武昌胭脂路粮道街的湖北进修学院(现在的湖北中医药大学),这个点主要安排地质系和物探系教师;华中农学院(华中农业大学)主要安排勘探系和数学物理教师以及以女方为主的双职工(图2);汉口原武汉地质学校主要安排探工系,水文地质及工程地质系和机关职工,因为此时武汉地质学校已经合并到武汉地质学院。华中工学院(华中科技大学)的点属于学校基建办公用房,因为,学校南望山主校区东区紧邻华中工学院西边,当时华中工学院西边还没有围墙。为此,学校基建办公租用了他们紧邻学校东区建筑工地的部分新建职工宿舍。湖北省委党校住了部分地质系老师和物理老师。

我们物探系和地质系老师驻地的湖北进修学院原来属于1931年创办的湖北省立教育学院。学院内有一座古色古香的具有厚重历史的二层四合院楼房,其中在四合院西面有一座钟楼(图2)。我们物探系部分老师住在四合院北面一层的一间大房间,我和部分物探系老师住在四合院西面的另外一幢楼里,楼的地板是木质结构,由于年代久远,进门楼板偶有晃动感觉。当时脑海中记忆深刻的是地质系几位老前辈也住在哪儿,此时池际尚先生出任地质系主任。物探系和地质系的部分学生,包括1975年推荐上学的工农兵学员和后来恢复高考招收的1977级学生分别住在四合院二楼和四合院东边操场上搭建的临时平房,其中1975级物探专业工农兵学员一年后转到汉口地质学校并在此住了两年后转到南望山校区毕业,1978年2月入学的1977级地质系学生在湖北进修学院住了一年两个月后转到南望山校区。

1976年中,南望山校区的东区家属区部分住房率先建成投入使用。我荣幸分到8栋一单元五层的一室半38平米的套房,因为我们当年还没有小孩,所以分到的属于最小面积的套房。记得当时学校家属区住房除了一栋两层小楼为时任副院长老红军朱见香先生家(编号1栋,简称红军楼)和一栋学校领导住宅(编号2栋4层8套,每套四室一厅,面积约90平米),其余住宅均为两室一厅,并严格按照家庭人口数分配:7,8栋面积最小,为3口之家。分配我们住房时还有一段趣闻,因为,我们和对门的李玉和,刘桂芳夫妇当时都还没有小孩,所以房管科按规定只能给我们两家每家一间住房,另外一小间他们锁起来,不过没过多久就让我们使用了。9,10,12,13栋为四口;3,4,5栋为5口;11,14栋为6口。现在紧邻东苑餐厅南面的11栋还兼过学校有关部门的办公室。当年有的青年教职工还曾两家合住过一套房。我们住的套房虽然面积小却羡煞了隔壁的华中工学院老师。因为当年一般大学的青年教师大多数住在只有公共卫生间的“筒子楼”的一间,例如原来的办公楼或学生宿舍,每到用餐时间,各家的主妇或主夫们都不约而同地在楼道上演奏“锅碗瓢盆协奏曲”,每家三餐食材基本上一览无余。由于当年猪肉都要凭票供应,所以,各家餐桌上的菜肴相差不大。

由于南望山校区的西区教学楼和学生宿舍食堂等设施正在建设中,因此,当时上课地点分别位于华中农学院的勘探系,湖北进修学院的地质系和汉口地质学校的物探系及探工系和水文系等。为此,我们住在南望山小区的老师需要根据上课地点,分别先乘车从南望山校区到街道口或阅马场换乘分别从华中农学院、汉口地质学校和湖北进修学院来的卡车前往这几个点上课或机关办公。每到冬季坐在四面透风的卡车上寒风刺骨,好在我们当时年轻,身体还扛得住。当年鲁磨路还是石子路,没通公交车,我们进城一般是先骑自行车或走路到鲁巷口。那时候在鲁巷口北面坡地上有一家自行车修理铺,自行车往往寄放在哪里,然后乘从关山口至江边中华路码头的15路公交车进城。随着学校西区教学楼和学生宿舍及相关设施先后建成投入使用,我们教职员工才慢慢结束多点办学的困境,逐步走向正常的大学办学状态。

如今的中国地质大学(武汉)已经拥有美丽的南望山主校区与未来城新校区两个合计面积近150万平米的校园(图3)和先进与现代的教学科研平台条件。建校71年来,学校在教学、科研与社会服务诸多方面都取得了骄人业绩。中国地质大学已经成为我国地球科学人才培养高地,全校师生员工正在努力践行“艰苦朴素,求真务实”校训精神,朝着建设地球科学世界一流多学科协调发展的高水平研究型大学目标奋勇前进。

因年代久远,有的信息可能记忆不太准确,特此说明。

2023年12月4日完成提交科学网

https://blog.sciencenet.cn/blog-673617-1412319.html

上一篇:从学术会议看破唯难

下一篇:做学问要有耐心