博文

散文初作(2):家乡的那口水井  精选

精选

|

故乡的老井,总在人们记忆里漾着清粼粼的光。把故乡叫做“乡井”,把离乡叫做“背井”,这其中的情味,怕是再贴切不过了。细想起来,“水”是生命之源,自小生长而饮食的水,便成了个人生命的源头;而那眼井,更是家族血脉的一部分。试想,世世代代饮它的水,骨血里便自然而然地带着这水的“基因”,像一条无形传承之脉,连通着祖辈的福荫与后世的运道。离了乡,纵能饮别处的好水,甚至能新凿一眼好井,那滋味,终究不可同语。

想起《周易》里的“井卦”,那卦辞说得好:“改邑不改井,无丧无得,往来井井。”是啊,城邑村落可以变迁,归属可以更迭,景致可以面目全非,唯独那口井,却总在原处,不枯不溢,默然见证着年年岁岁的去去来来,滋养着一代又一代依赖它的人们。

我的老家,坐落在南方丘陵的一座山上,是幢孤零零的房子。饮水的井,却在二百米开外的斜陡坡下,静静地偎在梯田边,是一口泉眼汇成的井。去挑水的路,算不得遥远,却实在不便。几十级黄土掘出的土塅,十几二十级石头铺就的石阶,中间有一小段平坦的泥沙路。从低处往高处挑担,对于年少的我们,是一件颇有些畏难的苦差。两只水桶,只能盛个大半满,走得晃悠了,水便会从桶里溅出来,打湿一路。行到中间那截平路,必得放下担子,歇一歇肩、平缓一下呼吸。我们偶尔挑几趟尚且如此,而母亲和姐姐,日日要将家里那口大水缸挑得满满当当,其中的艰辛与劳累,可想而知。然而,却极少听到她们的怨言。

既是这般艰难,为何不去寻觅别的水源呢?在南方的山里,这原不算难事。家里也曾试过从别处引水,只是,说不出缘由的,仿佛总不及那老井的甘洌。久而久之,那口井,便成了我们家唯一认定的水源。

或许,是为了消解那份日复一日的辛劳感受,家人们总说那井水格外清甜,说饮了那水的孩子们会更聪慧,说那口井会给家人带来福气。这许是慰藉的话,却也像一种虔诚的信念。后来,我们兄弟姐妹各自的人生,倒也真的比早年预期的,要平顺些。

这口井,是何时有的,又是谁人所掘,无从考究。想来,自先人在此落脚生根的那一刻,它便存在了吧。

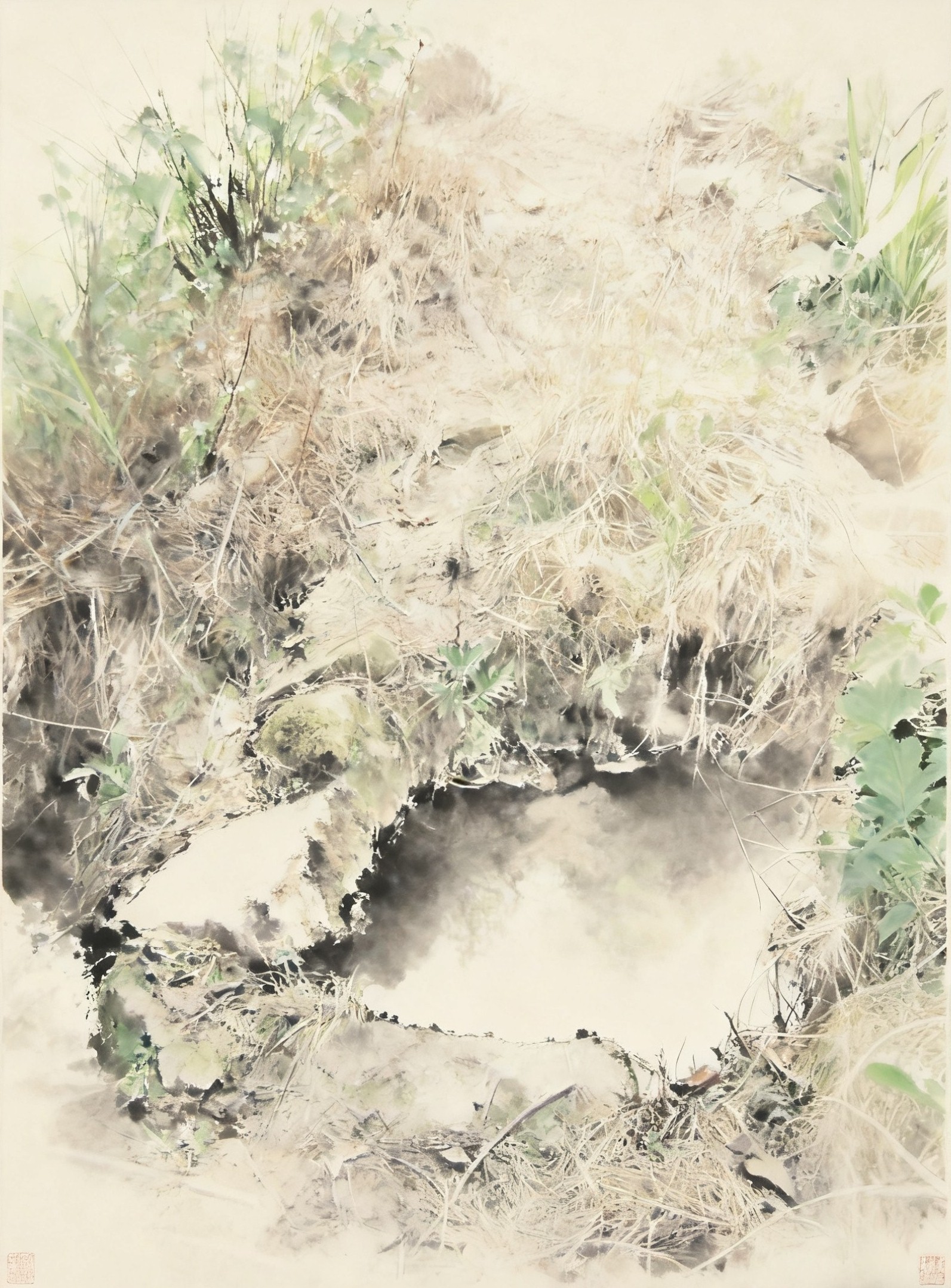

几十年光阴弹指而过。再回老屋,不免循着记忆里的路,去探访那口井。顺便寻访一下沿途要经过的那几棵标志性的树木:一棵弯曲有致的油茶树、一棵老成持重的杨梅树、一棵略显稀疏的梨树,还有一棵庄严肃穆的柞树(这是一棵“社公树”,在乡村里有其神灵性,而在我们内心对其也颇怀敬与畏),这些树木至少都经历了几十年的岁月,长者或许超过百岁。昔日挑水的小径,早已湮没在荒烟蔓草间,只能依稀辨认出些许痕迹。井沿四周,更是杂草丛生,一片寂寥。唯有那井的一汪水,依然那般清,水面清晰倒映着我们的身影。井边的那块熟悉的长条石,虽然长满苔藓,却依然静静地守护着。俯身细听,还能隐约捕捉到泉水流出、那潺潺而又窸窣的微响,仿佛时光在此凝住,不曾流走。心头百感,便得了几句诗:

少时饮之井,唯此最寄情。

天山沧洲远,流尽年光声。

霜鬓怯旧地,潺潺窸窸迎。

一掬万端绪,涌思感泉灵。

掬一捧清凉,万般思绪便随这水波,悠悠地荡开了。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1514197.html

上一篇:散文初作(1):记忆中的旧居

下一篇:散文初作(3):从窗口伫望小院画风