博文

从贝尔纳奖看科学社会学的发展脉络与趋势  精选

精选

|

从贝尔纳奖看科学社会学的发展脉络与趋势

文/李佳易 李侠

(上海交通大学科学史与科学文化研究院)

要了解20世纪中叶以来西方学者关于科技与社会研究关注点的变化,最好的切入点就是该领域著名的国际人文奖项,而贝尔纳奖(John Desmond Bernal Prize)就是其中最合适的分析样本,该奖由科学社会研究学会(The Society for Social Studies of Science,4S)于1981年开始颁发。本文简要分析历届贝尔纳奖获奖者的个人信息与研究成就,以此厘清西方“广义科学社会学”的发展脉络及其发展趋势,以及对于中国的启示与借鉴意义。

一、贝尔纳生平与贝尔纳奖溯源

约翰·德斯蒙德·贝尔纳(John Desmond Bernal,1901—1971),是一位横跨多个学科领域的英国物理学家,同时也是科学学的创始人。1939年,贝尔纳出版《科学的社会功能》一书,开创了“科学学”(Science of Science)的研究领域,也成为该学科的创始人。1953年出版的《19世纪的科学和工业》与1954年出版的《历史上的科学》两本著作则体现了贝尔纳对于科学史的研究。这些书都被译成多国文字,在世界范围内产生广泛影响。

成立于1975年的科学社会研究学会是一个国际非营利性学术协会,于贝尔纳逝世10周年之际,即1981年在尤金·加菲尔德(Eugene Eli Garfield)的支持下为纪念贝尔纳对人类科学事业做出的重要贡献而设立贝尔纳奖,以表彰获奖者在其职业生涯中为科学的社会研究所做出的杰出贡献。该奖项包括一枚奖牌和一张750美元的支票,以及一笔用于支付获奖者出席4S年会费用的款项,年均支出在1100~1200美元左右。

贝尔纳奖自1981年起,每年举行一次颁奖典礼,至2023年已经连续举办了43届,共有47名获奖者获此殊荣。这些获奖者包括科学社会研究中新兴领域的创始人,以及致力于理解科学和技术社会影响的卓越学者。贝尔纳奖以其获奖者的杰出成就与深远影响力已经成为科学社会学领域的最高荣誉。

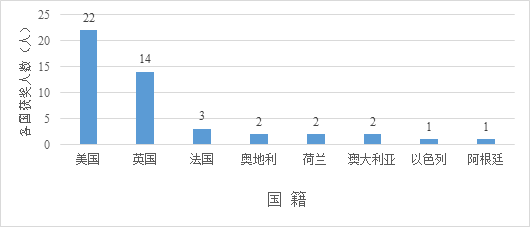

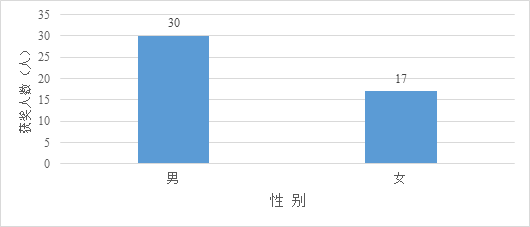

通过对43届贝尔纳奖获奖者的相关信息分析,可以发现以下特征。一是美国获奖者占比接近一半,如果加上英国,两国获奖者约占总数的77%(见图1)。二是获奖者的性别比例总体持平。1981—1999年获奖者男女比例为17∶2,2000—2023年获奖者男女比例为13∶15,可以看出,21世纪以来,女性学者的比例在快速上升(见图2)。三是获奖者的平均年龄为65.6岁。总体而言贝尔纳奖获得者大多是本领域的知名专家,其成果已经得到时间筛选,并成为各自研究领域的翘楚。通过上述线索,可以大致勾勒出西方学术界关于广义科学社会学的发展脉络与可能的发展趋势,这对于我国相关领域的发展具有风向标的作用。

图1 贝尔纳奖获奖者国籍分布(1981—2023年)

图2 贝尔纳奖获奖者性别分布(1981—2023)

二、从贝尔纳奖看当代广义科学社会学的发展脉络

(一)科学学的奠基

设立贝尔纳奖从某种意义上说,是学界对贝尔纳在科学社会功能分析领域开创性工作的致敬与纪念。他1939年发表的《科学的社会功能》一书,开创了以科学本身为研究对象的新科学,贝尔纳的研究引领了科学研究的外史转向,贝尔纳的科学学研究可以看作是近代科学从小科学向大科学转变时期的重要里程碑,由此引发了20世纪中期以来关于科学的多维度考察与研究。

(二)科学计量学的开创

1981年,第一届贝尔纳奖颁给了英国著名科学史家德里克·普赖斯(Derek Price),他被称为“科学计量学”(scientific metrology)之父,继承并发展了贝尔纳的科学学理念与范式。普赖斯从《巴比伦以来的科学》(1961)和《小科学,大科学》(1963)开始对科学史进行了深入持久的研究,对历史上的科学成果进行量化分析,由此开创了科学计量学领域。科学计量学是对科学本身进行定量研究的新兴学科,它的产生标志着科学学在其成长演化过程中基本上结束了自己的前科学阶段,而进入了常规科学的成熟阶段。普赖斯强调“科学计量学”不能替代“科学学”,它只是“科学学”的定量方面(刘则渊 等,2013)。时至今日,科学计量学已经成为学术界研究科学发展的一种被普遍采用的方法。

(三)科学社会学的成熟化

1982年,第二届贝尔纳奖颁给了美国科学社会学家罗伯特·默顿(Robert K.Merton),他是科学社会学的奠基人和结构功能主义流派的代表性人物之一。默顿在《十七世纪英格兰的科学、技术与社会》(1938)、《科学与社会秩序》(1938)和《科学发现的优先权》(1957)中阐述了其重要思想,《科学社会学》(1973)的出版直接标志着科学社会学作为一门学科范式的成熟。默顿的巨大贡献在于用社会学的方法对建制化的科学进行了杰出的分析,从而确立了科学社会学的学科地位,他所引入的结构功能分析方法对于深入理解科学建制的运行提供了独特的分析视角,由此他也被称作科学社会学之父,以他为中心的两代学者一起努力开创出著名的默顿学派。

1983年,第三届贝尔纳奖颁给了美国科学史家,科学哲学家托马斯·库恩(Thomas S.Kuhn),他的《科学革命的结构》(1962)引导了科学哲学界的一场认识论的大变革,成为科学哲学史上的一道重要分水岭,库恩的思想在科学哲学领域促成历史主义科学哲学的兴起,至此,科学学、科学社会学、科技史与科学哲学等相关学科的边界开始被消解,研究科学的路径、方法与理论日益多元化。

1985年,第五届贝尔纳奖颁给了以色列社会学家本-戴维(Joseph Ben-David),他是科学社会学的先驱,被视为美国科学社会学的代表人物之一,最著名的作品有《科学家在社会中的角色:一项比较研究》和《学习中心:英国、法国、德国、美国》。同库恩一样,本-戴维关注的重点涉及变革和转折时期制度的演变,而不是平稳发展时期科学知识累积发展的细节。他认为,在人类智识演进的每个转折点上,科学活动的中心都向那些发生社会变革的国家转移。

(四)STS研究范式的兴起

20世纪60年代,在大科学时代的背景下,整个社会开始从工业化社会向后工业化社会转型(Daniel,1976)。一系列重大科学工程的实施,如从曼哈顿计划到阿波罗登月计划的实施,充分体现了科学技术与社会之间存在复杂的互动关系,在这种背景下科学社会学的研究在发展中被不断分化,科学、技术与社会(Science,Technologhy and Society,STS)开始在美国兴起。STS区别于以往的以科学技术为单一研究对象的研究范式,它探讨和揭示了科学、技术和社会三者之间的相互关系,这种发展脉络的典型代表就是英国科学史家李约瑟。

1984年,第三届贝尔纳奖颁给了英国生物化学家、科学史学家和汉学家约瑟夫·李约瑟(Joseph Needham),以表彰其对中国古代科学技术史研究的贡献,其代表作为多卷本的《中国科学技术史》,又因其提出的“近代科学为何没有诞生在中国”的“李约瑟问题”而被学界熟知。

(五)科学知识社会学的诞生与发展

20世纪60年代后期,默顿学派关注科学的社会建制的研究范式受到质疑,科学社会学在发展中再次不断分化成不同学派。

20世纪70年代中叶,一批学者在继承与批判埃米尔·涂尔干(émile Durkheim)和卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)为代表的早期知识社会学与默顿学派思想的基础上,科学知识社会学(Sociology of Scientific Knowledge,SSK)诞生于爱丁堡学派,成为科学社会学从“社会层面”转向“认知层面”的新发展形态,即从对科学建制运行的社会分析转向科学知识的建构。1996、1998和2001年三届贝尔纳奖分别授予爱丁堡学派的三位代表性人物,大卫·布鲁尔(David Bloor)、巴里·巴恩斯(Barry Barnes)与史蒂文·夏平(Steven Shapin)。

此阶段SSK在英国有两个公认的中心,一个是爱丁堡,另一个则是巴斯。巴斯学派的主帅是英国科学知识社会学家哈里·柯林斯(Harry Collins),柯林斯研究了许多科学争论案例,试图展示知识的生产是科学行动者之间偶然“谈判”的结果,由此确立了巴斯学派以微观方法见长的研究风格,其于1997年获得贝尔纳奖。

20世纪80年代,在英国约克郡的约克大学形成了以迈克尔·马尔凯(Michael Mulkay)为首的约克学派,其代表作为《文字与世界:社会学分析形式的探索》,他获得了1986年贝尔纳奖。约克学派将研究重点放在了“科学文本和话语分析”上,开创了“话语分析纲领”(刘保 等,2011)。他们的基本主张是,科学家对任何给定主题的说明是十分易变的,因而社会学家在将它们作为资料揭示科学实践的性质之前,首先应该对这些说明本身,即科学家的话语进行分析(赵万里,2002)。

20世纪70年代末,英国之外的学者也开始对此深入研究,突破了经典SSK的研究范式。1979年,布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)与史蒂夫·伍尔加(Steve Woolgar)合著《实验室生活:科学事实的社会建构》,此书的出版标志着巴黎逐渐成为SSK研究的新秀。20世纪80年代中期,拉图尔与米歇尔·卡龙(Michel Callon)等人提出行动者网络理论(Actor-Network Theory,ANT),自此巴黎学派在法国巴黎高等矿业学院正式成立。拉图尔、卡隆、伍尔加分别获得了1992、2002、2008年的贝尔纳奖。

与拉图尔同期进行实验室研究工作的还有奥地利社会学家卡林·诺尔-塞蒂纳(Karin Knorr-Cetina),1981年她的代表作《制造知识:建构主义与科学的与境性》出版。在德国比勒菲尔德大学,以她为首的研究小组提出知识的社会建构论及科学人类学纲领,因其在认识论和社会建构主义方面的出色贡献,塞蒂纳于2009年获得贝尔纳奖。

SSK诞生于英国,进而影响到法国,随着时代发展其研究中心再转移到美国并成为正统,影响力逐渐扩大,得以广泛传播(和钰 等,2017)。

(六)科技伦理、性别、区域与种族的视角引入

20世纪80年代以降,有关科学技术的伦理学、性别与种族研究也日渐成为广义科学社会学研究者所关注的热点话题。

1987年贝尔纳奖授予英国经济学家克里斯托弗·弗里曼(Christopher Freeman),他被公认为战后创新学派的创始人之一,他的研究重点是创新对经济发展和科学技术活动对于福祉的关键作用,代表作为《工业创新的经济学》。1988年贝尔纳奖授予美国科学社会学家多萝西·那尔金(Dorothy Nelkin),她强调不受限制的科学进步的后果以及其对隐私和公民自由的潜在威胁,代表作为《推销科学:媒体如何报道科学与技术》《分子凝视:遗传时代的艺术》和《身体集市:生物技术时代的人体组织市场》。1990年贝尔纳奖授予了美国技术史家托马斯·休斯(Thomas Hughes),他贡献了技术动力、技术决定论、大型技术系统、技术的社会建构等概念,并将系统理论引入技术史,其代表作为《权力网络:西方社会的电气化,1880—1930》、《美国创世纪:一个世纪的发明和技术热情,1870—1970》。1991年贝尔纳奖授予美国历史学家梅尔文·克兰兹伯格(Melvin Kranzberg),他是美国技术史学会的创始人之一,帮助创立了国际技术史委员会,克兰兹伯格以其六大技术定律闻名,其中第一条定律指出“技术没有好坏之分;它也不是中立的”,其代表作为《依靠额头的汗水:在西方世界工作》(和钰 等,2017)。

2000年贝尔纳奖授予唐娜·哈拉维(Donna Haraway),她是一位美国哲学家,主要研究后现代主义和女性主义,她的著作包括《灵长类视觉——现代科学世界中的性别、种族和自然》《类人猿、赛博格和女人》等,通过解构人们对于身体、种族的知识,批判了人类中心主义,强调非人类过程的自组织能力并探讨这些过程与文化习俗之间的不和谐关系以重新思考伦理的来源。2007年贝尔纳奖授予美国技术史家露丝·施瓦茨·柯旺(Ruth Schwartz Cowan),她是女性主义技术研究领军人物之一,以研究人类和医学遗传学以及家庭技术的历史而闻名,出版了《美国技术社会史》《给母亲带来更多的工作:从平炉到微波炉的家用技术的讽刺故事》等著作。2011年贝尔纳奖授予伊芙琳·福克斯·凯勒(Evelyn Fox Keller),她是美国物理学家、作家和女权主义者,其研究聚焦对现代生物学的历史和哲学,以及性别和科学的思考,其代表作为《性别与科学读本》(1985)。2012年贝尔纳奖授予阿黛尔·克拉克(Adele Clarke),她的研究重点是对科学、技术和医学进行社会、文化和历史的考察,尤其是生物医学和常见的医疗技术,如避孕和巴氏涂片检查,出版了《节制繁殖:美国生命科学家和性别问题》(1998)、《妇女、健康和治疗:文化、女权主义和技术科学视角》(1999年修订)等相关著作。2013年贝尔纳奖授予桑德拉·哈丁(Sandra Harding),她是一位研究女权主义和后殖民理论以及科学哲学的美国哲学家,她撰写或编辑了17本关于女性主义和后殖民认识论、科学哲学和方法论为主题的书籍和特刊,其代表作为《女性主义中的科学问题》.2014年贝尔纳奖授予露西·萨奇曼(Lucy Suchman),她的研究工作涉及人类学与女性主义科学技术研究的交叉领域,专注于技术设计的文化想象和物质实践,出版了《计划和位置行动:人机通信的问题》。2019年贝尔纳奖授予艾米丽·马丁(Emily Martin),她是一位人类学家兼女性主义者,研究领域为科学和医学人类学、性别、心灵文化、情感和理性、精神病学和美国文化与社会等,撰写了《身体中的女人:生殖的文化分析》(1987),《卵子和精子:科学如何基于刻板的男女角色构建浪漫》(1991)等作品。2021年贝尔纳奖授予朱迪·瓦克曼(Judy Wajcman),她最著名的工作可能是对技术的性别本质的分析,以及对性别、工作和组织之间关系的研究,她也是关于技术社会、性别、工作以及组织研究的早期贡献者,与唐纳德·麦肯齐(Donald MacKenzie)合著出版了《技术的社会塑造》(1985)、《紧迫的时间:数字资本主义中生命的加速》(2015)。这些研究者都关注了性别在这些问题中的作用。

2017年贝尔纳奖获得者赫贝·维苏里(Hebe Vesur)是阿根廷裔委内瑞拉社会人类学家,并成为第一位获得贝尔纳奖的拉丁美洲研究人员,其代表作为《拉丁美洲的科学、技术和社会》。她的研究重点是世界边缘地区,特别是拉丁美洲的科学、参与和社会排斥等问题,以及科学研究与土著或传统知识之间的相互关系。2022年贝尔纳奖获得者特洛伊·杜斯特(Troy Duster)是非裔美国社会学家,其研究兴趣为科学社会学、公共政策、种族和民族以及越轨行为,杜斯特将社会正义带入科学知识生产的艰巨而紧迫的问题域中,代表作为《优生学的后门》(2004)。2023年贝尔纳奖获得者琼·藤村(Joan Fujimura)是日裔美国社会学家,她的博士导师是杜斯特。藤村目前是4S学会的主席,她对科学认识论与社会和政治问题发生冲突时出现的问题感兴趣,采用民族志和扎根理论分析的定性方法对性别决定基因、种族和基因组学展开研究。2023年贝尔纳奖的另一位获得者沃里克·安德森(Warwick Hugh Anderson)是一位来自澳大利亚的科学和医学史家,尤其专注于研究殖民环境中种族思想的生物医学层面,以及医学和科学的全球化,同时他也关注于南半球的种族和民族问题。

总的来说,21世纪以来,伦理、性别、区域、种族日益成为科学技术问题域中被越来越多的学者所关注的研究视角,如仅就女性主义这一话题2000年以来就有8位学者因此获奖。

三、贝尔纳奖对我国的启示与意义

贝尔纳奖获得者的成就是西方广义科学社会学半个多世纪发展的缩影,代表了关于科学的社会学研究的最高水平。通过对历届贝尔纳奖的获奖者及其成就的梳理,可以清晰地发现半个世纪以来广义科学社会学的发展脉络与趋势,具体表现在:其一,关于科学的社会研究,西方发达国家仍然处于领先地位,超过90%的获奖者来自欧美国家就是明证;其二,研究领域日益宽泛,如向性别、种族、伦理、技术等领域拓展,这种变化是否预示着科学社会学的发展趋势出现了实质性变迁,还有待进一步观察;第三,2000年以前的获奖作者及作品有更高的知名度,相反,2000年以后的作品相对而言影响力要差很多,这种现象是否意味着整个世界关于科技未来的发展都处于观望与探索阶段,也有待进一步研究。

综上,可以得到以下几点启示:其一,可以参考贝尔纳奖的做法在国内设立人文社会科学细分领域的权威奖项,以此推动我国人文社会科学各领域学术水平的提升;其二,通过对贝尔纳奖获奖成果的分析,提高相关政策制定的针对性,推动我国人文社会科学领域的研究转型与人才培养力度,从而引领我国科技的健康发展,并形成具有自身特色的研究方向。

【博主跋】这篇文章是李佳易同学上我的《科学社会学》专业课后的一个产品,贝尔纳是一位传奇科学家,有很多地方值得我们研究,这篇文章修改很多遍,写文章很不容易,但这个过程很锻炼人。现发在《科技中国》2024(3),与编辑部老师合作愉快,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2024-4-18于南方临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1430236.html

上一篇:读已死之人的书之176:霍博的《清教徒的礼物》

下一篇:黄老之学与休养生息