博文

缅怀蕨类植物学家朱维明先生

|

缅怀蕨类植物学家朱维明先生

吴兆录

2023年5月28号,朱维明教授离开了我们,享年93岁。今天(6月3号)云南大学主持与朱先生告别,我身居遥远的地方无法亲自送别朱先生,很是遗憾。朱维明先生是研究蕨类植物分类学和生态学的顶级科学家,我的从业专项与之有些隔行,但朱先生对我的治学范式和为人走向却有着深刻的影响。谨以几件“小事”,表达对朱先生的崇敬与怀念。

1.事关学问,有求必应。虽然以优越的成绩考入云南大学生物系,我的英语却一塌糊涂。为了提高,除上课睡觉我几乎整天泡在学校图书馆的生物科阅览室,偶尔翻看很专业的英文书籍,发现不少英文单词远远超出了英语老师在课堂上教的拼写和发音规律。1978年秋季的一个上午,又看见经常前来查阅资料的那位朱老师,我大着胆子去请教。他放下正在看的书籍,我问“Tokyo译为东京,拼写和发音都不规范,为什么?”他很吃惊地看了我一眼,即刻做出“正确”判断:我是来自专州县的乡下娃,没有多少海外知识。

但是,他并不嫌弃我,而是耐心地给我说英文单词的多重来源,特别强调日语和汉语的紧密关系,指出英语单词Tokyo是根据日语发音而“派生”的。说到日本,我显得陌生。朱老师就到另外的书架上找出一本砖头模样的著作,翻开日本地图,从九州讲到北海道。讲完,阅览室只剩下三个人:管理员、朱老师和我。我谢谢又谢谢他的教诲,小跑着到了食堂,卖饭的师傅已经在关门了。这是我第一次单独请教老师问题,得到的是知识渊博、耐心细致的“老师”形象。

后来才慢慢知道,朱老师全名朱维明是植物分类学精英,不上本科生课程,专注做蕨类研究。从那天起,我沉入图书馆,博览世界各地自然地理和人文地理,收获多多。

2.学研斗室,放本汉语字典。到了1982年2月,我毕业留校任教,旋即,去怒江州贡山县支边教育,任生物、英语、化学等课程教师。1984年1月返回昆明后,落脚朱先生所在的生态学与地植物学研究所,两年落下的学术差距很是巨大,就埋头穷补。总会去朱先生那里请教一些不是蕨类植物学科的学术问题。他的书桌上或座椅旁边的书架上,总是有本汉语字典,他讲述过程中遇到一些拿不准的字或术语,就查阅翻看,做到准确无误。如果查不到,就写在一张小纸条上,去图书馆查。

当时,在上演一些吸引力很强的电视剧,学生和家不在昆明的年轻教师没有地方看。朱先生知道了,就邀请我们到他家去看。有一次还拿出一瓶“文君酒”招待我们。朱先生说他平时不喝酒,学生来了,高兴,抿一小口。还特别讲述了司马相如与卓文君的故事。在他家里,我看见另外一本汉语词典。我记起几年前在图书馆遇到朱先生的情景,终于明白了,那渊博的知识、认真的态度,是良好治学习惯的丰收成果,所谓的“活到老学到老”。我也东施效颦,办公室、家里都有汉语字典、英语字典,以及其他通用工具书,还建议学生也备办几本。

3.废报纸夹护植物新鲜标本的独特创造。谈起朱维明先生,总离不开他采集制作的精美植物标本。其实,获得精美的植物标本,始于野外采集那一刻。朱先生野外采集植物的一些很实用的小技巧往往被人忽略与遗忘。1984年底,我有幸跟着朱先生及其大弟子周厚高去滇东南和桂西南一带开展观音莲座蕨考察。乘坐的是当地大巴,马车或拖拉机,停停换换,很折腾。住在老乡家,步行外出采集。天亮出去日落回住处,草草晚饭后,主要的工作开始了。采来的大堆植物,要清理,登记,压制。我是外行,问了外行话“其他机构的标本总是严重变色,您这里的很好看,诀窍在哪里?”朱先生笑了笑,说,那你就锻炼一下。一边工作一边示范指导。

用普通报纸对折后作为衬纸,夹着采集物,做适当的整形,一起放在吸水纸之间,隔开压制。为了加快标本干燥防止变色或霉变,过十来个小时,就要及时更换吸水纸,这叫“翻标本”。翻标本时,一些叶片花果会叠折挤压皱褶,或者遗落丢失,有废报纸夹着采集物,容易整形,更能避免叶片花果遗落。不同质地的采集物要不同处理。就这样,我们早饭后外出采集傍晚回到住处,稍事休息就开始翻标本、整理压制当天采集到的植物,直到深夜,第二天起床,又翻标本,再外出或转到下一个采集地。用普通报纸作为衬纸夹着采集物压制植物标本,是不是朱先生的个人发明创造,没有考证。但是,云南大学生态学与地植物学研究所以及在此认真学习过的人员,采集植物标本,都这样做,似乎是单位独有。确实,这一小技巧,真的最大限度地保障了植物标本的不皱褶、不变色、不遗失。

巨额项目、突出论著、重大奖项、显赫身份,都是赞美学者的通用指标,但是,人们不习惯去深究真正学者是怎样成为学者的日积月累。就我个人的见解,朱先生的成就是他数十年认真思考、身体力行、一丝不苟、精于求精的结晶。

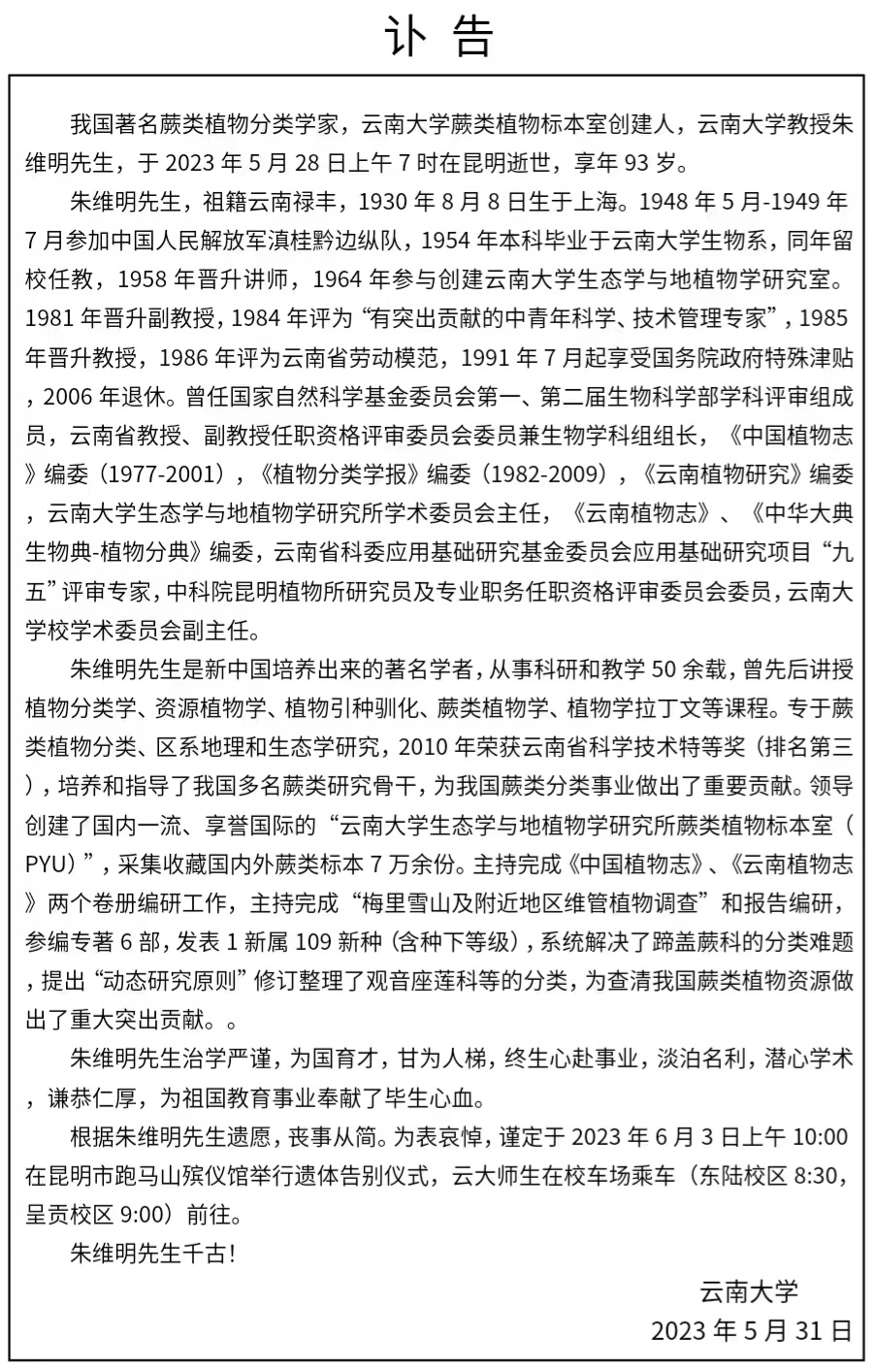

耄耋之年的朱先生依然继续着野外采集标本(引自和兆荣的微信)

4.植物物种垂直分布经典生态研究和“动态分类”生态观点。很多赞美朱先生的文字都会提到他1964年发表的“玉龙山蕨类植物的垂直分布和生态的初步观察”论文,却有意无意地忽略了这篇论文的生态学学术价值。其实,这是一篇经典的(蕨类)植物生态学研究论文。云南丽江的玉龙山海拔从2400米到5596米,朱先生用详实的调查数据,诠释了随着海拔梯度变化的植物物种垂直分布特点,文章没有海阔天空的说教,都是实实在在的干货。这种研究,到了40多年后的2010年前后,成为山地植物群落研究的热点。

朱先生在植物分类学(与生态学)研究方面的另一个贡献,是在弟子和同事之间倡导“动态分类”。可惜,基本是口头传述,现场教诲,没有长篇论文。这里不敢妄述,仅仅陈述一些从朱先生那里“听来”的观点。动态分类源起观音莲座蕨的分类问题。观音莲座蕨是高大草本,一个叶片长可达3米,其分叉羽片可以压制成10多个标本,而且同一个叶片的分叉羽片形态多样。过去,由于采集时记录不详细,不同的标本被后期鉴定为不同的物种。更广泛的观察,一些蕨类植物有较强的环境适应性和饰变性,同一物种,不同的微小生态环境下,或发育阶段,就有不同的形态表现。朱先生认真观察研究后,认为依据形态的物种认定是植物分类的经典做法,但是,不要表面看到什么就认定什么,要有动态观点,认定物种时要结合环境、结合更多特征。我主要做野外生态研究,对这些教导,当然记得住,也部分地应用到研究中。曾经有学者发表过滇东南“丛生树蕨”的论文,朱先生不相信,带领弟子去核查,我也有幸参与。结果,那是一丛多枚种子发芽长出的多株树蕨,还遭到当地人的一些损伤。远处看去,真有“丛生”的感觉。

基于学术性观察,尊重事实,严密思考,去伪存真,或许是朱先生提出“动态分类”的本源。

其实,也就在朱先生倡导“动态分类”的同时,西南师范大学钟章成教授领导的植物种群生态学学术发展日新月异,我从1990年起,时不时参与其学术活动,学习交流,略知植物种群生态学在做什么。如果有后生将朱先生的“动态分类”细化、具体化,无疑是植物种群生态学的重要方向。

此外,1953年至1959年年间,云南大学在西双版纳开展的生态考察和生物定位站研究,也有朱先生的身影。

可惜,在正式出版的两部云南大学生态学“发展历史”鸿篇巨制里,都未提及朱先生的“生态”贡献,成为永恒的遗憾。

5.爱学术后辈,也爱祖国的花朵。朱先生是有爱心的老者,接触过他的人都会深刻感受他的善良爱意。在他的弟子中,我最记得的是云南迪庆州出来的“四大植物学俊杰”。潘发生是我大学时的同班同学,学有所成,朱先生很赏识而有意留下来任教,无奈多种原因,未果。回到迪庆后,潘发生从事中学教育,对滇西北的植物和环境保护作出了巨大贡献,其学生方震东、李庆军、和兆荣,先后求学于云南大学生物系,受惠于朱先生的教导与培育。方震东成为云南香格里拉高山植物园的缔造者,李庆军获得国家“杰出青年基金”。

1990年,和兆荣与王崇云参加党承林老师和我共同开展的森林生物量及生产力研究,获得学士学位后,又双双考上生态学硕士研究生。朱先生有意选一人从事蕨类植物方面的研究,但没有接触过他俩,就来问我。我不知道如何推荐人才,就根据自己的体会说了和兆荣做毕业论文过程中的工作和为人表现,朱先生笑了笑,就走了。后来,在朱先生指导下,和兆荣学术造诣提高很快,成为中国蕨类植物学界青年俊杰。

闫海忠、张光飞是朱先生从云南林业学校挑选出来从事研究辅助的优秀中专毕业生。经过长期的培养和锻炼,都有良好的学术造诣,晋升高职,独当一面。

5月28号,我在遥远的山地里游荡,没有信号,到了一个高处,才发现,6个小时以前和兆荣给我的短信“吴老师,朱老师今天早上走了!”我惊讶得大声叫了起来。

我女儿就在我身边,听了,也很吃惊:“啊,朱爷爷走了?”

看向空旷的原野,她说“唉,我们小时候在生态所的幸福日子,一晃就是几十年。陆树刚大爹家的陆文魁、陆文苑,我们一起在楼道上躲猫猫,不小心把门弄得哐啷巨响。见朱爷爷走过来,害怕得抖了起来。朱爷爷却问,伤到哪里没有?”

(2023年6月3日 凌晨 于 圣安东尼亚 山麓)

https://blog.sciencenet.cn/blog-711431-1390352.html

上一篇:西部游走:杜姆角州立海洋保护地掠影

下一篇:品读《百年云大生态学》