博文

植物学的用途 | 18 世纪关注植物经济用途  精选

精选

|

1991 年 1 月,加州大学洛杉矶分校克拉克纪念图书馆举办了为期三天的研讨会,主题是 “帝国的愿景:航行、植物学和自然的表征”。我应邀就题为 “植物学的用途” 的会议发表了评论,包括三篇论文: 多伦多大学 Mary P. Winsor 撰写的 “自然史及其后裔:用于好奇心和用途的科学”;剑桥大学图书馆 Janet Browne 撰写的 “闺房和花园中的植物学:班克斯时期的背景”;以及多伦多大学 Alan J. Bewell 撰写的 “南海之滨:18 世纪晚期的植物学和性争议”。在准备发言稿时,我很早就想到必须对经济植物学进行扩展,这一学术课题包括植物的用途、植物的重要性,特别是植物与库克Cook 和布干维尔Bougainville 等人的太平洋探险的关系。我当时做梦也没想到,我将面对植物学的淫秽描写,把花朵看作是女性身体的形象,并对其进行解剖和爱抚,从而刺激了我。在先读后听了艾伦‧贝维尔和珍妮特‧布朗的论述中所包含的分析和解释之后,作为一名传统植物学家我感到十分尴尬,并认真地考虑过退出而不是对这些论文中的文字做出回应,以免我的声誉受到不利影响。但是,我所接受的义务要求我根据现代植物学知识,更仔细地研究 18 世纪的知识分子隐喻这种幻想的花卉器官,并提出 “植物学的用途” 还有其他解释,供读者参考。——William Louis Stern

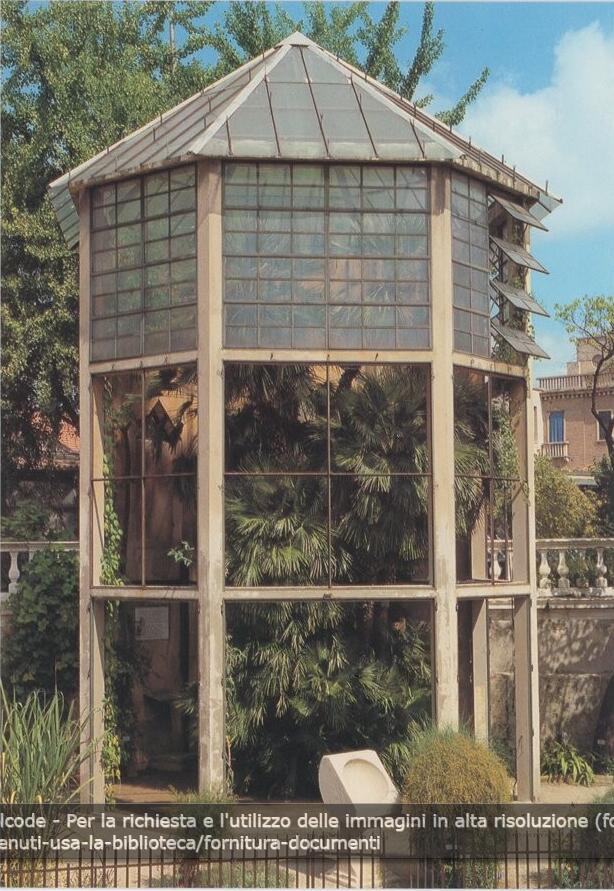

帕多瓦植物园

歌德棕榈(帕多瓦植物园)

与今天的植物学相比,十八世纪的植物学研究范围较窄。基本上包括参与植物鉴定、描述和分类,即分类学,这取决于对植物形态或形态学(歌德 Goethe 创造的术语)的理解。18 世纪的植物研究观点与今天高度多样化的研究方法形成了鲜明对比,后者仍然包括分类学和其他专业领域。18 世纪的植物学主要研究开花植物,但当时对所谓的低等植物、藻类、真菌、苔藓和蕨类植物及其所谓的近缘植物的重视程度和了解程度都相应低于现在。贝维尔Bewell 和布朗Browne所讨论的性问题主要集中在开花植物,实际上是花朵本身,好像其他形式的生命是无性的,或者至少有隐蔽的性生活。但在当时的技术条件下,我们无法探索植物中本质上微观的性生活模式,更不用说理解了。

歌德的故事

歌德于 1749 年出生于美因河畔法兰克福,他的童年和青年时期都是在城市环境中度过的。直到 1775 年,他应邀到魏玛Weimar 定居,魏玛当时是德国的文学和思想中心。在魏玛,他觉得有义务与萨克森‧魏玛公爵的廷臣一起打猎。这些狩猎活动将他带入图林根森林,经过田野和花园,他带着几分愉悦和好奇欣赏着这些景致。于是,他开始对植物以及当地专业经营植物的人——草药医生和药剂师产生了兴趣。歌德从这些植物从业者那里了解到植物及其特性。对植物的了解进一步激发了他对植物的好奇心,他想知道植物是如何生长、如何繁殖以及如何形成各种形态的。

歌德游历广泛,1786 年他访问了意大利帕多瓦的古老植物园,这是他对植物进行思考的重要经历。那里的植物种类繁多,尤其是矮小的地中海欧洲矮棕(Chamaerops humilis)给他留下了深刻印象。他注意到这种植物单株叶形的变化。他的观察结果为他 1790 年出版的《植物变形的尝试》(Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklaren)一书提供了依据。根据他的解释,棕榈树的蜕变包括叶片形态的变化,从简单的结构到扇形的成熟叶片,再到浓缩的、高度变异的结构,即围绕着正在发育的花部的佛焰苞。歌德从这些观察和许多其他观察中得出结论:“植被和开花植物的变形器官[都]来自一个单一的器官——叶,它通常在每个节上展开......”。不言而喻,我们必须有一个通用术语来表示这种变形各异的器官......“因此,我们采用了叶这个词[Blatt]......我们可以说雄蕊是收缩的花瓣,也可以说花瓣是处于扩张状态的雄蕊”(Arber,1946 年)。“Alles ist Blatt”,一切皆叶。但歌德的 “Blatt” 并不是我们通常认为的叶子,而是一种概念,一种代表 “ursprünglichen Körper”(原始植物体)的元素构造。

这一解释对歌德本人来说是全新的,尽管早在 1768 年C F Wolff 就提出了这一解释,A P de Candolle 和 P J F Turpin 也独立提出了这一解释。因此,在 18 世纪的欧洲,引起性论者和道德论者勃然大怒的所谓花的 “性器官”,可能不过是经过修饰的叶子!多么无趣!

此外,更让人感到枯燥乏味的是,花的所有可见部分,包括雄蕊、心皮、花药和子房,实际上都是无性的。我们不需要深入研究植物性的奥秘,只要说花药和子房产生孢子就足够了;这些孢子在进一步发育后实际上产生与动物同源的精子和卵子,因此是开花植物中真正的但长期以来看不见的性的载体。

林奈的故事

开花植物的生命经历了两个阶段,一个是无性阶段,即我们在观察植物时用肉眼看到的阶段;另一个是显微观察的有性阶段,只有几个细胞大,要在高倍放大镜下才能看到,隐藏在发芽的花粉粒和心皮的胚珠中。因此,如果 18 世纪的先辈了解到鲜花真正秘密性生活有所偏见,那么他们可能会感到恐惧。但是,林奈将其与人类繁殖进行了天马行空的类比(可能源自Sebastian Vaillant),以及他采用或修改了一些色情的描述性植物名称,......这些名称都有一个有用的目的:它们有助于将这些名称与早期的非正统植物学文献联系起来。

Polly Winsor 的论文给了我一个机会来扩展植物学的用途,而我选择的背景是实践而非哲学或知识。18世纪伟大的环球航行所取得的植物学成果或许代表着我们对植物经济潜力的认识进入了一个新阶段。正如Winsor 清楚地表明的那样,林奈可能认为,对植物生命的全面了解——用他的话来说就是描述、命名和分类——必须先于对植物可能表现出的实用价值的了解。林奈的游记和一些论文显示,他是一位真正的经济植物学家(Asberg & Stearn, 1973; Heckscher, 1942)。因此,首先为经济植物提供一个植物学框架对他来说非常重要。

林奈绝对是一个务实的人,他在向乌普萨拉皇家科学学会申请资助前往北部旅行时,受到了年轻的鲁德贝克对拉普兰之行的描述的启发,强调他的探索可能会给瑞典带来的潜在好处。在申请中,他强调这片土地的未知性、丰富的野生动植物以及可能存在的大量矿产资源。他的提议获得了成功, “皇家科学学会任命他穿越拉普兰,目的是调查大自然资源”(Blunt,1971 年)。他于 1732 年 5 月出发,10 月返回乌普萨拉。他的经历促使他于 1737 年出版了《拉普兰植物志》(Flora lapponica),但他的日志或日记直到他去世 30 年后才出版,先是在 1811 年出版了英文版《Lachesis lapponica》(拉普兰之旅),然后在 1889 年出版了瑞典文原版《Iter lapponicum》。这些出版物记载了这次探险的一些实际成果,其中包括对拉普兰人及其习俗的有趣、有时甚至是幽默的描述。他提交给学会的技术报告中包含了 200 多条关于拉普兰自然史的观察结果,但从未出版。

林奈在世时还曾前往瑞典多个省份,考察自然物产报告: 厄兰和哥特兰(Asberg & Stearn,1973 年)、韦斯特哥特兰和斯科讷。在这些旅行中,林奈永不满足的好奇心和敏锐的观察力促使他注意到一切可能改善瑞典经济的事物,同时勤奋地收集植物。在他 1747 年关于韦斯特哥特兰(Wästergötland)事件的描述《Wästgöta-resa》中,有一则有趣的轶事,或许可以说明林奈对植物学实际应用的兴趣: “除虫的方法有很多,但我从未听说过比以下方法更值得推荐的。在房间的墙壁上涂抹松节油,然后点火;松节油会迅速燃烧并杀死虫子。虽然火焰不容易烧焦或烧伤,但必须随时准备水...... 还有人认为,薄荷(Mentha sylvestris, 名称已修订为欧薄荷 Mentha longifolia)[Mentha longifolia, horse mint] 能保证立即杀死虫子”(Blunt,1971 年)。事实上,林奈在四处寻找他钟爱的植物标本的同时, 也很务实, 注重植物的经济用途。

在林奈有生之年(1707-1778 年),植物学事件正在其他地方发生,这些事件对人类经济的影响比他对杀虫剂的愉快观察所显示的更为深远和持久。正是这些事件用现实的术语表达了 “植物学的用途”,尽管林奈有明显的例外情况(例如,他在 1749 年出版的《本草》(Materia medica)、1958 年首次出版的《自然药典》(Diaeta naturalis)、1763 年的《病毒分类》(Genera morborum)、1775 年第一部《瑞典药典》(Pharmacopoea suecica)的一部分、1752 年的《国家的食用植物》(Plantae esculentae patriae)和 1749 年的《瑞典植物志》(Pan suecicus, 关于瑞典饲料植物)——并没有通过其植物学的应用和实践方面获得声誉,但其他当代植物学家却做到了。林奈是个爱国的瑞典人,他的国家一心想从战争中恢复经济,林奈可以利用他的应用植物学来证明他关于植物对人类有益的论断,并说明更纯粹的科学研究是了解实用植物学的必要前奏。现在也许有必要对林奈同时代的一些人、他们的探索及其 “有用” 的成就说几句,如果只是为了在18世纪下半叶正在进行的植物学努力之间提供一种比较和平衡的手段的话。

德‧朱西厄的故事

植物学问题往往从属于 18 世纪伟大探险的主要目的。第一次南美洲科学考察由德拉康达明(Charles-Marie de la Condamine,1701-1774 年)组织,于 1735 年开始(1743 年结束),当时林奈正在国外旅行,他在荷兰哈德韦克大学(现已不存在)获得医学博士学位,受到莱顿大学教授的接待,并开始管理乔治‧克利福德在哈特坎普的私人花园和图书馆。这次考察的主要目的是测量赤道附近的本初子午线度数、太阳光与月亮光的对比强度以及赤道的重力。探险队的植物学家和博物学家德‧朱西厄(Joseph de Jussieu,1704-1779 年)几乎不具备支持物理测量的能力,而物理测量正是 “探险队学者” 的主要目标。然而,他收集并送往巴黎的活体和干燥植物材料,以及他的侄子安托万‧洛朗‧德‧朱西厄(Antoine-Laurent de Jussieu)后来对这些材料的研究,都包含了现在被认为具有不可估量的经济意义的植物,它们为工业产业提供了基本物质:橡胶(Hevea brasiliensis)、金鸡纳树(Cinchona spp.)(用于制造奎宁)、醉鱼豆属(Lonchocarpus nicou)(用于杀虫剂鱼藤酮)、箭毒马钱(Strychnos toxifera)和茎花毒藤属(Chondrodendron tomentosum)(制箭毒)。 此外,药古柯(Erythroxylon coca)可产生生物碱可卡因,既是有效的止痛剂,也是止痛药。事实上,朱西厄从厄瓜多尔高原收集了我们已知最早的植物标本,他送往巴黎皇家植物园的活植物中就有古柯。

库克、班克斯和布莱的故事

詹姆斯‧库克的第一次环球航行(1768-1771 年),在 Stearn(1969 年)看来,对自然史的影响比对天文学的影响更为深远持久。这是伦敦皇家学会为这次航行确定的主要科学目标。库克的第二个重要目标是寻找据说存在的人口众多的南方大陆(由水文地理学家亚历山大‧达尔林普尔提出),并与那里的居民取得联系,开辟新的贸易渠道,从而提高英国的实力和声望。

约瑟夫‧班克斯(Joseph Banks)是一位富有且才华横溢的业余爱好者,他向英国皇家学会理事会提议允许他加入库克中尉的探险队,英国皇家学会也成功地向海军部提出申请,允许班克斯和他的科学随行人员加入探险队进行自然历史调查。当然,班克斯选择了他的朋友丹尼尔‧卡尔‧索兰德(Daniel Carl Solander)作为他的博物学家伙伴,他是林奈最珍爱的学生之一(Rauschenberg,1967 年,1968 年)。班克斯和索兰德发现的、Merrill (1954 年)详述的以及在大溪地使用的经济植物令人印象深刻,表明大溪地人及其祖先有目的地从马来西亚引进了这些植物。

从后来的经济植物学(即 “植物学的用途”)历史来看,航海家们在大溪地看到的面包果(Artocarpus altilis)是最重要的。我们可以看到班克斯、索兰德和库克陶醉在大溪地的新景象中,他们 “在可可果和面包果树林下走了 4、5 英里,果实累累......这是一幅最真实的仙境图”(Stearn,1969 年)。班克斯在 1769 年对塔希提岛的记录中指出,幸福的当地人几乎 “没有受到我们祖先的诅咒;当他们最主要的食物面包果只需费力爬上一棵树并把它拉下来就能获得时,几乎不能说他们是靠汗水赚取面包”(Stearn,1969 年)。

威廉‧布莱(William Bligh)第一次乘坐 “邦蒂号”(H. M. S. Bounty)远航是为了获取面包果树,而面包果树的果实是用来喂养国王陛下西印度群岛殖民地的黑奴的。继 “邦蒂号” 叛变和布莱史诗般地返回英国之后,他与邱园的植物学家詹姆斯‧怀尔斯和克里斯托弗‧史密斯一起,乘坐 “普罗维登斯号”(H. M. S. Providence)再次航行到塔希提岛(1791-1793 年)。布莱的两次航行都得到了英国约瑟夫‧班克斯(Joseph Banks)的斡旋和他本人对大溪地当地人使用面包果的了解。西印度群岛的黑人奴隶对这种新食物的接受非常缓慢,几乎过了 50 年才完全接受(Powell,1973 年)。但 Powell(1973 年)指出,如今面包果 “在[牙买加的]农村地区是绝对可靠的食物,......在当季,一天要吃三次”。

在班克斯漫长的一生中(1743-1820 年),他曾担任过多个权威职位(例如,1778-1820 年间,他曾担任皇家学会主席),一直大力支持经济植物学。除了鼓励面包果之旅外,已成为皇家植物园邱园事实上的园长的班克斯还不断恳求植物采集者留意潜在的有用植物。例如,他敦促 1787 年在印度时聘请的邱园采集者安东‧霍夫(Anton P. Hove, 1780~1820 年)“不要忽视那些小的或难看的植物,因为......在自然界的微小和丑陋以及显眼和美丽的产物中......很可能会发现对医药或制造业有用的品质”(Desmond,1989 年)。也是班克斯选择了经验丰富的邱园园丁大卫‧纳尔逊(David Nelson)在 “邦蒂号” 上采集和照料珍贵的面包果树,班克斯还在邱园的怀尔斯和史密斯与布莱第二次远航塔希提岛之前,向他们详细介绍了情况。

为了表彰班克斯生前在支持 “植物学的应用” 方面所发挥的无与伦比的影响力,以及这种支持所带来的惠益,直到今天仍在惠及我们,英国女王陛下于 1989 年在皇家植物园邱园授予他荣誉称号,并将经济植物学中心大楼落成并命名为约瑟夫‧班克斯爵士大楼。该中心收藏了班克斯的间接遗产,“从木材到纺织品,从芦苇到树脂的数十万件植物产品样本” (Lewis, 1989 年)。

虽然林奈对植物和植物学的痴迷主要不是为了将他的科学直接应用于改善人类的生存,但他引入了一致的通用双名法物种命名规则,发展和规范了植物各部分的描述性术语,他的植物命名规则和实用的分类系统,使包括经济植物学(“植物的用途”)在内的各种形式的植物学得以持续发展。

Stafleu (1971 年)在评价班克斯时代的植物学时指出 “1759-1763年见证了林奈方法在英国几乎无可争议的胜利...... 到 1773 年,林奈系统已成为英国分类学机构的一大特色”。了解从 18 世纪的探索中收集到的新植物、纯粹具有学术兴趣和意义的植物以及具有直接和潜在实际重要性的植物,是最重要的事情。尽管林奈对经济植物学兴趣不大,但正是他提供了植物分类学的秩序和理解的钥匙,而植物分类学至今仍是植物学的重要组成部分。

如果允许1991年1月在克拉克图书馆举行的学者会议上进行的讨论毫无争议,那么这些讨论就会给人留下完全片面的17-18世纪植物学印象。约翰‧雷(John Ray)、罗伯特‧莫里森(Robert Morison)、约瑟夫‧皮顿‧德‧图恩福尔(Joseph Pitton de Tournefort)、安托万‧洛朗‧德‧朱西厄(Antoine Laurent de Jussieu)、卡尔‧林奈(Carl Linnaeus)以及当时其他植物学家的努力将继续被视为轻浮、琐碎,甚至是虚假的,而不是真正严肃和持久重要的努力。而 “植物学的用途” 在17和18世纪仍将继续存在,以取悦和逗乐克拉克图书馆研讨会上那些植物学方面的天真者。

译自

Stern WL (1993). The Uses of Botany, with Special Reference to the 18th Century. Taxon, 42(4), 773-779.

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1417101.html

上一篇:图文 | 纽约植物园新闻档案2023

下一篇:图文 | 英国皇家植物园邱园评估 1971~1972年