博文

加林德斯岛,南极半岛地区自然课题丰富之地  精选

精选

||

生物资源丰富的加林德斯岛是南极半岛著名的科考圣地

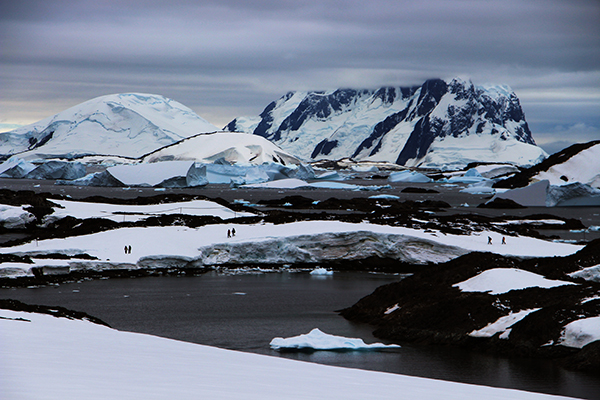

南极半岛西侧的加林德斯岛(南纬65°14′,西经64°15′)周边是一组群岛环绕的半封闭水域,风平浪静,气候宜人,那里就像个天然的南极动物园。大量的海兽在那儿觅食,大群的白眉企鹅在那儿繁殖。锯齿海豹在冰间出没,威德尔海豹趴在浮冰上休息,小群的南极海狗喧闹打斗,天空中飞翔着南极燕鸥、巨鹱和雪海燕,一片安乐祥和的景象。在积雪融化的岩石上,大团大团的苔藓显露出一年中最靓丽的颜色,为冰冻世界带来一抹浓绿。

加林德斯岛那些繁复的港汊里积存了大量隔年海冰、搁浅的冰山,成为锯齿海豹们的乐园(远处建筑为维尔纳茨基站)

浅浅无浪的小海湾是白眉企鹅幼儿们的天然游泳池

夏季里,平静的港湾和丰富的食物吸引了大量南极海狗

加林德斯岛上的苔藓群落

海流和风浪把大量冰山都堆积在狭小的港湾里,温暖的空气是双“看不见的手”,把它们塑造成各种各样的造型。岛上发育了完美的盾状冰盖,驾小船在港汊中游弋的时候,可以看到其堆积的层理。

在岛屿的西端,能看到几间灰绿色的站房,那是乌克兰的维尔纳茨基南极科考站(Vernadsky Station)。这个站原本是英国的法拉第南极科考站,该站因首次发现了南极洲上空的臭氧空洞而闻名于世。1996年,英国以1英镑价钱把这个站卖给了乌克兰,以减轻政府的财政负担。

乌克兰维尔纳茨基站

目前,乌克兰在这里主要从事气象、大气物理、地磁、生物等方面的研究,不过来访的客人一般并不关心他们在研究什么。这里是最靠近南极圈的一座大型人类居住点,有对外开放的酒吧和商店,他们到此,绝大多数都是来购买“到南极圈一游”的旅游纪念品、明信片的。吧台里的伏特加酒特别有名,有名的原因并不是那酒有多醇香,而是驻守在那里的汉子们想出来的一条用来打发孤寂时光的“规矩”,那就是:在参访的游客中,如果哪位女士能当场解下自己的胸罩永久地挂在吧台里,就能换一杯酒喝。每每有人肯做出如此豪放之举的时候,人们也会报以欢呼、歌唱或者舞蹈,让每一个在场的人唏嘘感慨这些远离家乡、亲人、异性的极地工作者,在寒冷、孤独中的脆弱与顽强。

距离维尔纳茨基站仅几千米之遥的一座小山脚下,还有一座人类建筑,它就是“法拉第站”的前身——英国的沃迪小屋(Wordie House),这名字来源于以沙克尔顿领导的1914—1917年跨南极考察的首席科学家詹姆斯·沃迪(James Wordie)。这组黑色的建筑与远在罗斯海的斯科特小屋相似,仍旧是一座典型的英伦海滨小屋,始建于1947年,最初仅仅由厨房和居室组成,可随时容纳4—5个人在此驻扎。

英国沃迪小屋

1951年,英国政府对这组建筑进行了扩建,增加了发电机房、办公室、商店和卫生间。目前,这个基地被当做重要历史遗迹保存了下来,由英国南极文化遗产基金会维护,这里平时大门紧锁,只有邮轮公司或探险队事先预约,才能联系到拿钥匙的人——维尔纳茨基站的站长,大门才会打开,供人们到里面看一看20世纪中叶英国人在此生活和工作的一些遗存。这里的商店早已歇业,倒更像是一个平时无人值守的小型博物馆。值得一看的是,小屋的身后有一个大冰丘,是这座岛屿的制高点,登上去可以饱览整个加林德斯岛,维尔纳茨基站与沃迪小屋分列在冰丘两侧,远处可以望见阿根廷群岛犹如几只美丽的青螺,摆放在碧玉盘一般的别林斯高晋海中,其间还装点着不少千奇百怪的冰山。(博物地理 段煦 文/摄影)

海湾中大量搁浅的冰山被夏季温暖的天气“雕琢”成各种奇异的形态

维尔纳茨基站旁的一座冰山

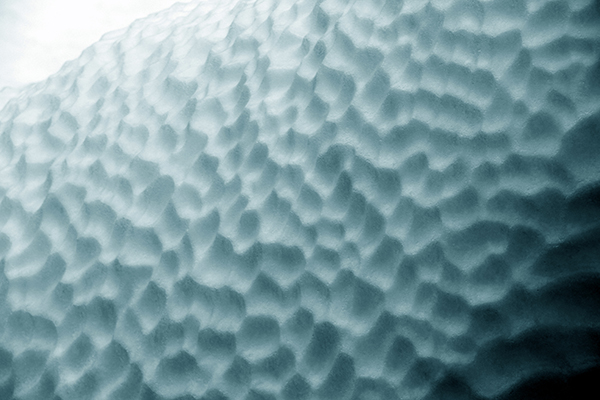

冰山受到挤压在水中树立起来,显露出带有波痕的底部

波痕细节

站在冰丘顶,远望阿根廷群岛犹如美丽的青螺

https://blog.sciencenet.cn/blog-458-1438916.html

上一篇:可衣可居,可食可药 棕榈科植物博物观

下一篇:南极半岛地貌缩影,两条“最费快门儿”的海峡