博文

左手移液枪,右手狼毫笔

||

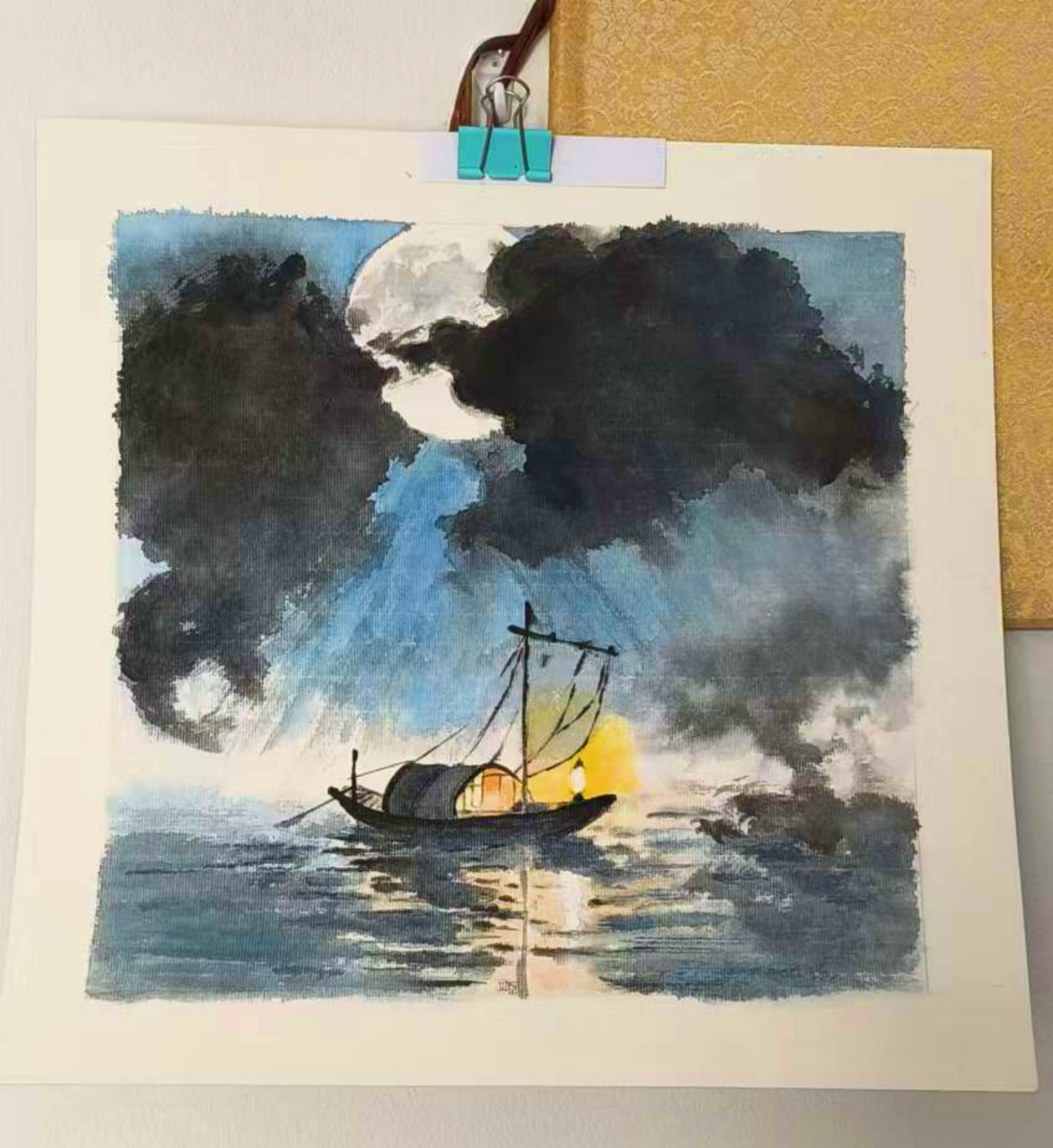

《浪尖逐光》

云涛裂处月如锋,一叶孤舟破夜浓。

敢借天风张劲帆,直教曙色落舱中。

实验室的弟子们常笑称我是“两手抓”的人:左手攥着移液枪在实验室拆解分子的骨血,右手执狼毫在宣纸上勾勒山水的魂魄。药物化学与绘画,一个剖解至微末的精准,一个挥洒向鸿蒙的写意,竟在某个晨光熹微的时刻,让我悟到同个理——世间万象,皆可从混沌里寻秩序,于秩序中见混沌。

暑假某个梅雨季的午后,实验室窗外阴云垂得极低,像幅未干的墨团。我搁下写了一半的论文,忽觉胸臆间有团湿漉漉的气在撞。取来四尺生宣,研墨时听得砚池里“咕嘟”一声,墨锭在池心打了个旋,竟漾出几圈深浅不一的涟漪。这涟漪勾得我想起钱塘江畔的潮,于是蘸饱浓墨,手腕一抖,笔锋斜扫,先泼了片乌云压顶。墨在宣纸上洇开,起初还守着规矩,到边缘处却野性大发,活脱脱成了疾走的雨脚。我索性放任,又调了淡墨衬在云后,让光有个透的缝隙——你看那画里,浓云如墨蛟翻腾,云隙却漏下缕月光,不正是实验室里离心机转动时,试管壁上骤然折射的光?

画船是最费思量的。起初想画千帆竞发,笔锋刚要铺陈,忽觉满纸喧嚣不符心境。遂换了支细毫,先勾船篷轮廓:弧度要像分子构象里的最稳态,篷角微微下垂,似载着经年的风雨。篷内点灯时,用了赭石加藤黄,让暖光从缝隙漏出,恍若实验室里恒温箱的暖光——那是无数次失败后,终于看见细胞增殖的微亮希望。船身用焦墨皴擦,笔锋顿挫间藏着水流的阻力,桅杆上的绳缆只寥寥几笔,却要让人觉出风正穿过舷窗。

最妙是月光下的水面。我蘸清水在墨色上扫,笔锋带过的刹那,墨色被冲得淡了,成了粼粼波光;又取枯笔侧锋扫出浪纹,枯笔的飞白恰似浪尖碎成的雪沫。这让我想起给研究生讲光谱课时,不同波长在介质里的折射,原来水墨里也有“波长”,墨色浓淡是光的明暗,用笔疾徐是风的缓急。

画毕退后三步看,忽觉这画里藏着半生际遇:船在浪涛里彳亍,是我初入科研圈时的惶然;浓云压城却有月光漏下,是课题卡壳时突然闪现的灵感;篷内暖灯,是深夜实验室里那杯总温着的咖啡。原来绘画从不是凭空捏造,是把日子里的褶皱一一铺展在纸上。

文博专家马未都先生说“收藏是捡时间的碎片”,我倒觉得绘画是缝时光的补丁。做实验时,我盯着显微镜下的晶体生长,像看墨在纸上慢慢晕开;作画时,我又念着分子键的疏密,让笔墨的轻重有了科学的刻度。前日给学生演示“溶剂热法合成纳米颗粒”,讲到温度梯度对形貌的影响,突然举笔在黑板上画了幅简笔山水:“你看这山峦的起伏,像不像晶粒在不同温度下的生长曲线?”学生们哄笑,却也有人若有所思点头——科学之美与艺术之美,原是一枚硬币的两面。

古人泼墨讲究“意在笔先”,我却偏爱“意在笔后”。就像那天画云,本无预设,墨落下去才见气象。这多像科研里的“偶然发现”:当年青霉素的诞生,不也始于培养皿里意外的菌斑?艺术容得下失误,科学何尝不是?关键是要有双能从失控里寻秩序的眼睛。我常对学生说,做实验要如执笔泼墨,既要守得住变量控制的底线,又要放得开探索未知的胆量。

画案上那方端砚,如今还留着上次泼墨的水痕,像幅未完成的小品。我摩挲着砚边的包浆,想起去年在故宫看徐渭的《墨葡萄图》,藤条错落如乱麻,墨点却颗颗精神。徐渭一生颠沛,却把块垒都泼进墨里;我虽庸常,却也能在这尺幅之间,安放实验室外的另一个灵魂。

夜深时,常把画搁在实验室的试剂柜旁。月光透过百叶窗落在画上,船篷的灯竟似与月光连成一片。恍惚间,墨色里的山水活了过来,船在光影中缓缓前行,载着我从分子的丛林驶向烟波浩渺处——那里没有论文的截止日期,没有色谱图的杂峰,只有水墨氤氲处,一个科研工作者与天地精神独往来。

写到此处,砚池里的宿墨该换新了。明日实验室有场组会,要讲“天然产物的结构修饰”,我得先把笔洗净,再把分子式在心里拆解清楚。可我知道,待组会散场,暮色四合时,那方生宣定会在书案等我,等我把今日的月光、昨日的风,都泼成山水间的另一种真相。

2025书画学习笔记:

https://blog.sciencenet.cn/blog-437607-1514101.html

上一篇:冬日墙垣一抹红:探秘中药宝藏爬山虎

下一篇:两千年雪,一程儒踪