博文

为何新记忆不会覆盖旧记忆?  精选

精选

|

为何新记忆不会覆盖旧记忆?睡眠科学提供了线索 对小鼠的研究指向了一种可避免“灾难性遗忘”的机制。

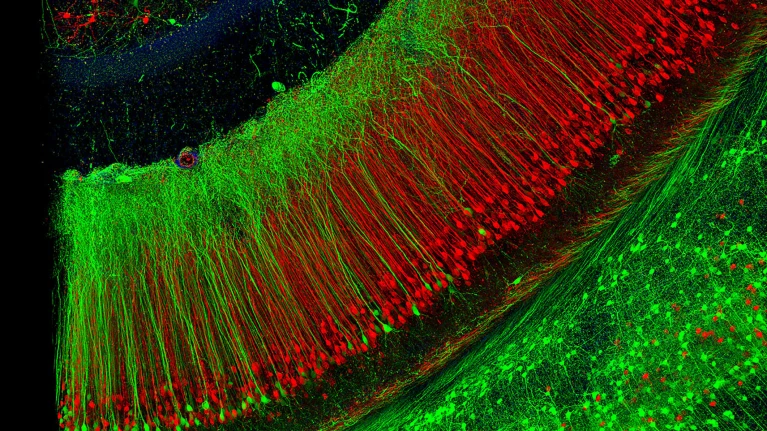

小鼠海马体(大脑中对新记忆进行编码的区域)中人工染色的神经纤维。来源:马克与玛丽·史蒂文斯神经影像与信息学研究所/科学图片库

在大脑如何避免“灾难性遗忘”这一谜题上有了新线索,“灾难性遗忘”指的是在创建新记忆时,先前已形成的记忆出现扭曲和被覆盖的现象。

一个研究团队发现,至少在小鼠身上,大脑会在睡眠的不同阶段分别处理新旧记忆,这或许能防止二者相互混淆。纽约市纽约大学的系统神经科学家捷尔吉·布扎基表示,假设这一发现能在其他动物身上得到证实,“我敢打包票,人类大脑中也会存在这种区分”。布扎基称,因为记忆是一个在进化上十分古老的系统,他虽未参与该研究团队,但曾指导过其中部分成员的工作。

这项研究成果于周三发表在《自然》杂志上。

窥视大脑

科学家们早就知道,在睡眠期间,大脑会“回放”近期的经历:参与某一经历的相同神经元会按相同顺序放电。这一机制有助于将该经历巩固为记忆,并为长期储存做好准备。

为了研究睡眠期间的大脑功能,该研究团队利用了小鼠的一个奇特之处:它们在睡眠的某些阶段眼睛是半睁着的。研究团队在每只小鼠睡觉时监测它们的一只眼睛。在深度睡眠阶段,研究人员观察到小鼠的瞳孔会反复缩小然后恢复到原来较大的尺寸,每个周期大约持续一分钟。神经元记录显示,大脑对经历的回放大多发生在动物瞳孔缩小的时候。

这让科学家们不禁怀疑瞳孔大小和记忆处理是否存在关联。为了弄清楚这一点,他们采用了一种名为光遗传学的技术,该技术利用光来触发或抑制大脑中经基因工程改造的神经元的电活动。首先,他们训练经过基因改造的小鼠找到藏在平台上的甜食。在训练结束后,趁着小鼠入睡,研究人员利用光遗传学技术减少了与回放相关的神经元放电脉冲,他们在小鼠睡眠时瞳孔缩小和瞳孔放大这两个阶段都进行了此项操作。

一旦小鼠被唤醒,它们就完全忘记了甜食的位置——但只有在其睡眠时瞳孔缩小阶段减少了神经元放电的情况下才会如此。“我们把记忆抹去了。”《自然》杂志这篇论文的共同作者、纽约州伊萨卡市康奈尔大学的系统神经科学家汤文博(音译)说道。

相比之下,当研究团队在训练结束后不久的小鼠睡眠时瞳孔放大阶段减少神经元放电脉冲时,小鼠能直接找到甜食——这清楚地表明它们刚形成的记忆完好无损。

过往记忆再现

该团队开展的其他实验表明,睡眠时瞳孔放大阶段有其自身的功能:它有助于处理已有的记忆,对小鼠来说,就是指在打盹前几天形成的记忆,而非当天形成的那些记忆。

“大脑在瞳孔放大这一次级状态下会保留较旧的记忆,而在瞳孔缩小的次级状态下会整合新记忆。”共同作者、康奈尔大学的物理学家阿扎哈拉·奥利瓦说道。这种两阶段系统是“解决大脑如何既能整合新知识又能保持旧知识完好这一问题的一种可能办法”。

未参与这项研究的加利福尼亚大学圣地亚哥分校的系统神经科学家马克西姆·巴热诺夫表示,这篇论文迈出了“非常重要的一步”。它表明对已有记忆和新记忆的处理“并非全都混在一起(那样可能会导致相互干扰),而是在时间上很好地分隔开了”。

“灾难性遗忘”也会影响人工神经网络,人工神经网络是参照大脑构建的算法,是如今许多人工智能(AI)工具的基础。汤文博表示,对大脑如何避免这一问题的深入了解,或许能启发一些算法,帮助人工智能模型也避免出现这一问题。

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1467486.html

上一篇:关节炎微环境调控的产氢纳米颗粒

下一篇:天然氢气井的安全性