博文

原子尺度洞察冰表面融化的奥秘

|

人们早就知道,冰在远低于名义冰点的温度下开始融化,但原因或方式仍然是个谜。原子力显微镜的一项创新揭示了这一过程是如何从地球上最丰富的冰的形式开始的。

问题

水冰永久性地覆盖地球10%的陆地表面,而大气中的冰云包围着约半数的地球。因此,冰面在自然环境中是最普遍的界面之一。它们承载着许多重要的大气反应,其性质是多种现象的关键,例如冰的异常滑腻性及其作为环境反应催化剂的基本作用。

然而,关于冰表面精确原子结构的统一理解尚未形成。此外,超过170年来,关于水冰表面的预融化一直存在争议。这一过程在远低于冰的体熔化点(大约273开尔文)的温度下就能观察到,但其起源和机制仍然不明。传统的光谱学和衍射方法常常受到空间分辨率差和空间平均效应的影响,这些效应会冲淡解决这些问题所需的详细原子尺度信息。

解决方案

非接触式原子力显微镜(AFM)配合振荡的石英基“qPlus”传感器可以测量AFM尖端与吸附分子之间的短程力,从而提供实空间中分子结构的信息。通过在尖端顶部附着一个一氧化碳(CO)分子,可以实现高空间分辨率。在冰的情况下,理论上CO尖端与极性水分子之间弱的高阶静电力应该能够精确确定O-H键的方向性,同时对分子脆弱的氢键网络产生可忽略的干扰。

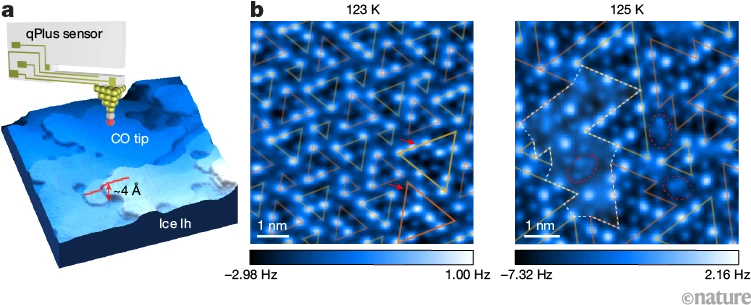

然而,通常CO尖端是为产生隧道电流的导电基底准备的,这限制了它们在完全绝缘的冰表面上的使用。为了解决这个问题,我们开发了一种通用协议来为各种绝缘基底准备坚固的CO尖端(图1a)。这使得我们能够清晰地看到冰表面的原子结构,包括详细的氢键网络拓扑和表面质子分布。

图1 | 使用原子力显微镜(AFM)成像冰表面。a,使用qPlus传感器和CO尖端对冰表面进行AFM成像的示意图,展示了表面的整体形状。b,在123 K和125 K温度下,随着预融化开始时的恒高AFM图像。橙色和黄色三角形代表具有六方(Ih)或立方(Ic)堆叠排列的纳米域。初始超结构无序由红色箭头指示,较大规模表面无序由白色虚线表示,平面局部结构由红色虚线椭圆表示。较亮的圆形突起来自悬挂的O-H键。蓝色阴影代表AFM尖端的频率偏移。

六方水冰(冰Ih)是自然界中最丰富的冰形态。它具有六方密排晶体结构,其中水分子呈四面体配位。传统上认为,Ih冰相的基面是一个纯双层堆叠的Ih。然而,我们发现冰Ih的最稳定表面实际上是高度缺陷的,具有交织的六方和立方(Ic)堆叠的纳米域,形成周期性超结构。

这种表面通过最小化悬挂O-H键中质子之间的静电排斥能来稳定。冰表面融化从温度高于120 K时超结构中的局部无序开始,比体熔化点低约153度。Ih和Ic域之间的边界充当纳米裂缝,触发最外层双层的预融化,导致Ih和Ic域及无序区域的随机分布(图1b)。这种表面无序显著受到局部平面结构的促进,这些结构可以被视为预融化过程初始阶段的种子。

未来方向

直接观察冰表面结构和从有序到无序的转变在原子尺度上显著加深了我们对冰表面复杂性和冰预融化分子起源的理解。观察到的预融化开始温度与大气中间层——地球上最冷部分——发现的最低温度相当,这意味着我们观察到的过程可能与地球上的物理、化学和生物过程相关。

到目前为止,我们的实验集中在预融化的初始阶段,低于超高真空中水的脱附温度,即150 K。基于纳秒激光的瞬态加热和随后的快速再冻结可能使探索更高温度下准液态层的分子结构和性质成为可能。

我们的发现为不同形式冰的成核和生长的原子级研究铺平了道路,这对地球上冰的行为和形成至关重要。此外,原子级平坦的冰表面可能是进一步调查冰表面吸附和化学反应的理想平台,这在大气和星际空间的化学演化中起着重要作用。— Jiani Hong和Ying Jiang来自中国北京的北京大学。

专家意见

在我们的环境和更大的结构中,如星际分子云中,冰表面的性质和行为扮演着中心角色。然而,直接从实验了解冰表面分子结构的知识少得惊人。本文提供了首个可靠的冰表面原子尺度模型。这是我多年来读过的最令人印象深刻和完整的论文之一。—一位评论者

论文背后故事

研究始于长时间的探索期,之后我们才弄清楚如何准备一个坚固的CO尖端以成像完全绝缘的冰表面。我们仍然记得第一次使用它观察冰表面结构时的兴奋。但我们所看到的表面无序是一个谜。结果发现,无序的程度对冰生长温度非常敏感,且晶体表面结构仅在非常狭窄的温度窗口内存在。

经过一年的试错,我们终于获得了冰表面的长程有序超结构重建——这是我们工作的关键时刻。我们惊讶地看到,表面预融化发生在低至120 K的温度下,远低于通常假设的200 K。这意味着地球上的冰表面比研究人员预期的更加不均匀和无序。— J.H

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1437231.html

上一篇:氢气水缓解酒精诱导氧化损伤的实验

下一篇:哺乳动物产热进化