博文

名家博士论文40:应用数学大师林家翘先生博士论文1944年加州理工学院  精选

精选

||

相比其师兄钱学森和郭永怀,林家翘先生在大陆的知名度较低,但这不等于其学问差,甚至很难说其对中国的贡献少。

林先生是中国科学院外籍院士,中国科学网官网对林家翘先生的介绍如下:网址https://casad.cas.cn/ysxx2022/ygwj/200906/t20090624_1808858.html,林家翘(Chia-Chiao Lin),力学和数学家。美国国籍。生于中国北京市,原籍福建福州。1937年毕业于清华大学物理系。1941年获加拿大多伦多大学硕士学位。1944年获美国加州理工学院博士学位。1953年迄今历任美国麻省理工学院数学教授、学院教授、荣誉退休教授。美国艺术和科学院院士(1951),美国国家科学院院士(1962),台湾“中央研究院”院士(1960)。林家翘教授是当代应用数学学派的领路人。40年代开始的流体力学流动稳定性和湍流理论方面的工作,带动了整整一代人在这一领域的研究探索。从60年代开始,进入天体物理的研究领域,开创了星系螺旋结构的密度波理论,并为国际学术界所公认。他在应用数学领域作出了多方面的重要贡献,特别是发展了WKBJ方法。1994年当选为中国科学院外籍院士。2013年1月13日逝世。

林先生家世显赫,其父林凯,清末铁道部文职干部,是戊戌六君子之一林旭的胞弟,即林家翘是林旭的亲侄子;其母邓氏是著名教育家邓萃英的妹妹,邓萃英曾任北京高等师范学校(今北京师范大学前身)校长、厦门大学首任校长、河南省立中山大学(今河南大学前身)校长,即林家翘是邓萃英的亲外甥。

1941年,林先生即在大名鼎鼎的Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)上发表两篇文章(或许可能理解为一篇文章前后两个部分分两次发表),分别题为:On the Motion of Vortices in Two Dimensions: I. Existence of the Kirchhoff-Routh Function和On the Motion of Vortices in Two Dimensions: II. Some Further Investigations on the Kirchhoff-Routh Function,DOI:10.1073/pnas.27.12.570和10.1073/pnas.27.12.575,应该是在林先生加拿大多伦多大学硕士毕业前后。

1944年,林先生获得加州理工学院博士学位,论文题目为:On the development of turbulence(论湍流的发展),论文全文,林家翘博士论文.pdf。此文文摘收录在科睿唯安的ProQuest Dissertations & Theses Global (ProQuest全球博硕论文数据库)中,数据库中此文链接为:https://www.proquest.com/docview/301856191。加州理工学院图书馆的CaltechTHESIS(可以理解为加州理工学院机构知识库的硕博论文部分)提供此全文,记录为:https://thesis.library.caltech.edu/2696/,DOI:10.7907/ZF3F-AN21,此记录同时显示,林先生的博士导师(Research Advisor(s))为von-Kármán, Theodore,对,就是那个大名鼎鼎的西奥多·冯·卡门,也是钱学森和郭永怀的导师。该博士论文,后续又有两次发表!

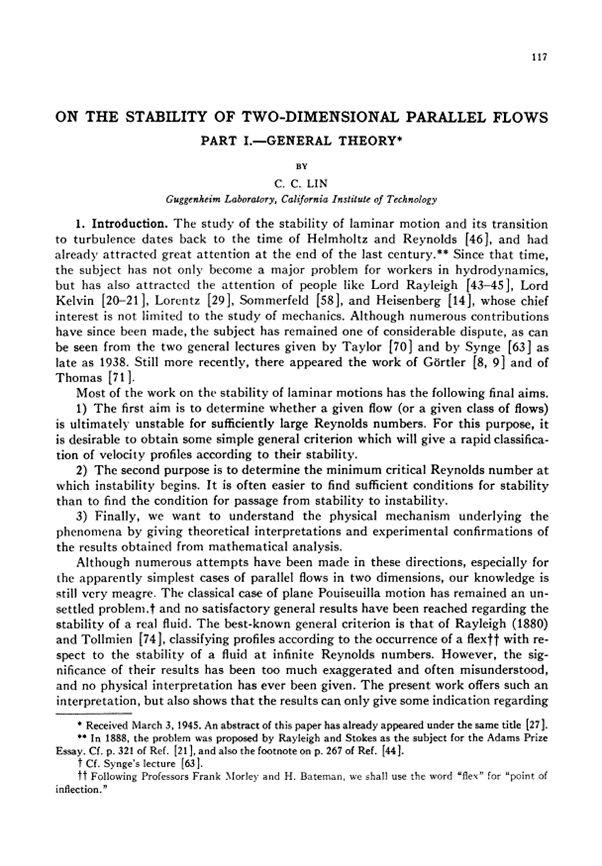

第一次是1944年发表在PNAS上,题为:On the Stability of Two-Dimensional Parallel Flows,DOI:10.1073/pnas.30.10.316,8页左右,截至2024年5月16日引用次数为44次(引用次数均出自Web of Science数据库,下同)。第二次是分为3篇,于1945年和1946年陆续发表在冯·卡门自己于1943年创办的《应用数学季刊》(Quarterly of Applied Mathematics)上,题目分别为On the stability of two-dimensional parallel flows. I. General theory、On the stability of two-dimensional parallel flows. II. Stability in an inviscid fluid和On the stability of two-dimensional parallel flows. III. Stability in a viscous fluid,DOI分别为10.1090/qam/13983、10.1090/qam/13984和10.1090/qam/14894,分别有26页、17页和25页,截至2024年5月16日引用次数分别为240、201和80。从页码来看,发表在PNAS上的非常简略,在QAM上第1篇文章的最下方有个注释:An abstract of this paper has already appeared under the same title,同时给出PNAS的文章作为参考文献之一。此处可以讨论,一是给出这个注释很有意思,部分解决这是不是重复发表的问题,显然不是;二是PNAS后来知名度很高(QAM当然也不赖),但引用次数还是有区别的,不知道是不是因为QAM的文章更为详尽的原因?以上四篇文章导师冯·卡门均没有署名。可以说,林先生的第一个重磅成果就是其博士论文,关于流体稳定性的。1955年,剑桥大学出版社出版林先生专著Theory of Hydrodynamic Stability。

图1:林家翘博士论文在Quarterly of Applied Mathematics上发表

图2:1955年,林先生出版专著Theory of Hydrodynamic Stability

林先生的第二个重磅成果是星系螺旋结构的密度波理论。此成果在SCI数据库中有三条记录。第1篇是开篇之作,1964年发表在美国天文学会(American Astronomical Society,AAS)会刊The Astrophysical Journal上,题为“On the Spiral Structure of Disk Galaxies”(盘状星系的螺旋结构),DOI:10.1086/147955,作者为:C. C. Lin和Frank H. Shu(徐遐生),截至2024年5月16日已经被引用1106次。第2篇1966年发表在大名鼎鼎的Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)上,题为“ON THE SPIRAL STRUCTURE OF DISK GALAXIES, II. OUTLINE OF A THEORY OF DENSITY WAVES”(盘状星系的螺旋结构,II.密度波理论概要),DOI:10.1073/pnas.55.2.229,作者为:C. C. Lin和Frank H. Shu(徐遐生),截至2024年5月16日已经被引用388次。第3篇1969年发表在The Astrophysical Journal上,题为“On the Spiral Structure of Disk Galaxies. III. Comparison with Observations”(盘状星系的螺旋结构,III.与观察结果的比较),DOI:10.1086/149907,作者为:C. C. Lin、Yuan, C.(袁旗,亦作袁旂)和Frank H. Shu(徐遐生),截至2024年5月16日已经被引用595次。林先生是徐遐生本科学位论文的导师,对,本科,就是这么牛,徐遐生读本科时和林先生一起提出了密度波理论。徐遐生的父亲是徐贤修,在《名家博士论文3:中国量子化学之父唐敖庆先生博士论文1949年哥伦比亚大学》中提到的送去米国学习原子弹制造技术的6位青年之一,徐贤修和徐遐生父子分别于1970年和2002年任新竹的清华大学校长。袁旗是黄埔一期袁守谦的儿子,于1966年跟林先生做博士后,也是保钓英雄。

林先生与其学生Lee A. Segel还有一本经典的合著,名为Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences,此时科学出版社有翻译,名为《自然科学中确定性问题的应用数学》。

图3:林家翘与学生Lee A. Segel的合著Mathematics Applied to Deterministic Problems in the Natural Sciences

林先生2002年8月回国定居,出任清华大学周培源应用数学研究中心名誉主任,直至去世。在《名家博士论文15:一代科学宗师周培源博士论文1928年加州理工学院》中提到,周培源先生是林家翘的恩师。林先生夫人梁守瀛,是航空工程专家、中国科学院院士梁守槃的妹妹。

https://blog.sciencenet.cn/blog-408109-1435727.html

上一篇:名家博士论文39:我国人造卫星工程开拓者之一屠善澄院士博士论文1953年康奈尔大学

下一篇:名家博士论文41:诺贝尔物理学奖获得者费曼博士论文1942年普林斯顿大学