博文

总有一种适合你——异原子掺杂调控石墨烯/硅烯异质结负极材料的界面储锂性能力,实现高性能可充电锂离子电池

||

01封底论文导读>>

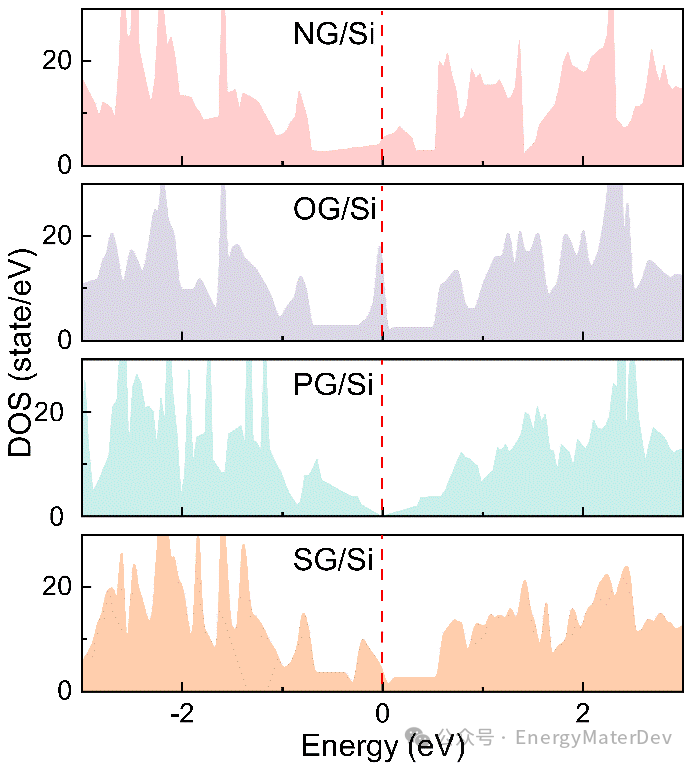

该工作通过对石墨烯/硅烯异质结(G/Si)中的石墨烯进行不同位点的异原子(N、O、P和S)掺杂,得到S1位点N掺杂的G/Si为高效锂存储的 新型负极材料。其界面结合能力的提升延长了材料的循环稳定性。此外,得益于锂离子在界面处的低扩散能垒,N掺杂的G/Si(S1)负极还表现出加快的储锂反应速率。

全文已在线发表(Online First),开放获取(Open Access),免费下载。欢迎阅读、分享!

Citation:Yao F, Meng J, Wang X, et al. Theoretical investigation of the doping effect on interface storage in the graphene/silicene heterostructure as the anode for lithium-ion batteries. Energy Mater. Devices, 2023, 1(2): 9370020.

DOI:https://doi.org/10.26599/EMD.2023.9370020

文章二维码 | 请扫码阅读

02背景介绍>>

锂离子电池由于具有高能量密度、长循环寿命、无记忆效应等优点,其发展一直备受关注。在众多负极材料中,二维材料由于具有高表面积、短离子传输距离和机械性能优异等优点,已成为构筑高性能锂离子电池负极材料的最佳选择之一。其中,硅烯具有与石墨烯类似的结构,能够为锂离子迁移提供足够的空间和通道,且锂吸附能较高、锂离子扩散能垒较低,这些优点使其成为高容量锂离子电池理想的负极材料。然而,硅烯在空气中易氧化的缺点限制了其在锂离子电池中的应用。异质结既能利用各种低维材料自身的优势,又能产生协同增强效应,是提升低维材料性能的重要手段。石墨烯由于具有导电性良好和结构稳定等优点,而成为稳定硅烯的理想材料之一,两者可通过范德华力作用形成异质结,既能保留各自的本征性质又能协同提升异质结材料的机械性能与电导率。

界面可直接影响材料的性能,界面研究在物理、化学、材料等领域都占有非常重要的地位。调控界面已经成为优化材料组织和性能的先进手段,对界面进行精确的调控是材料创新的发展趋势。在锂离子电池领域,界面效应是影响材料电化学性能的关键,因为(1)界面的结合能力关乎材料的循环稳定性;(2)界面储锂反应可以提高材料的实际比容量;(3)锂离子在界面的扩散能力决定了界面储锂反应速率,影响材料倍率性能。已有实验研究发现,在异质结中引入异元素掺杂可以进一步提升材料的综合性能。

该工作采用第一性原理计算方法,以具有较高理论比容量的硅烯和较高韧性的石墨烯构成的异质结为研究对象,系统揭示异原子在石墨烯中不同位点的掺杂对石墨烯/硅烯异质结的原子构型、电子结构、储锂性能间的影响。

03本文要点>>

(1)异原子(N、O、P和S)在石墨烯中的掺杂均可使石墨烯/硅烯结合的更加紧密;

(2)N掺杂的石墨烯/硅烯异质结具有更高的机械性能,以保障异质结构的稳定性;

(3)N、O和S的掺杂均提高了石墨烯/硅烯异质结的电子导电性,以促使电子快速转移;

(4)单锂吸附能力主要取决于异原子而非掺杂位置,扩散能力主要取决于掺杂位置,S1位点掺杂可以实现锂离子的快速传输;

(5)N掺杂在石墨烯的S1位点使石墨烯/硅烯异质结获得良好的综合储锂性能。该项工作不仅证明了异原子掺杂可以提升石墨烯/硅烯异质结的储锂性能,而且为高性能锂离子电池二维负极材料的合理设计提供了新的见解。

04图文解析>>

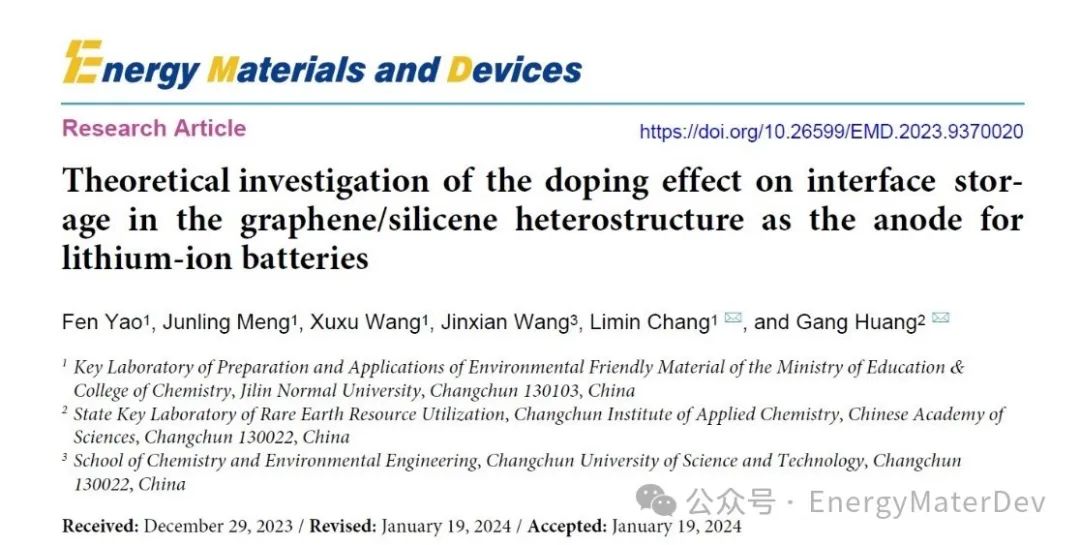

图1 (a)石墨烯/硅烯的结构模型;(b-d)异原子X(X = N、O、P和S)的3种掺杂位点,分别为S1、S2和S3;(e)石墨烯/硅烯异质结的态密度图;(f)界面结合能。

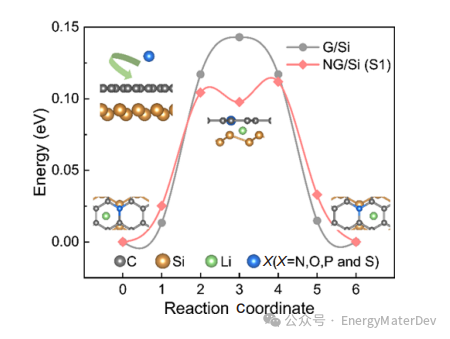

图2 S1掺杂位点的NG/Si、OG/Si、PG/Si和SG/Si的态密度图。

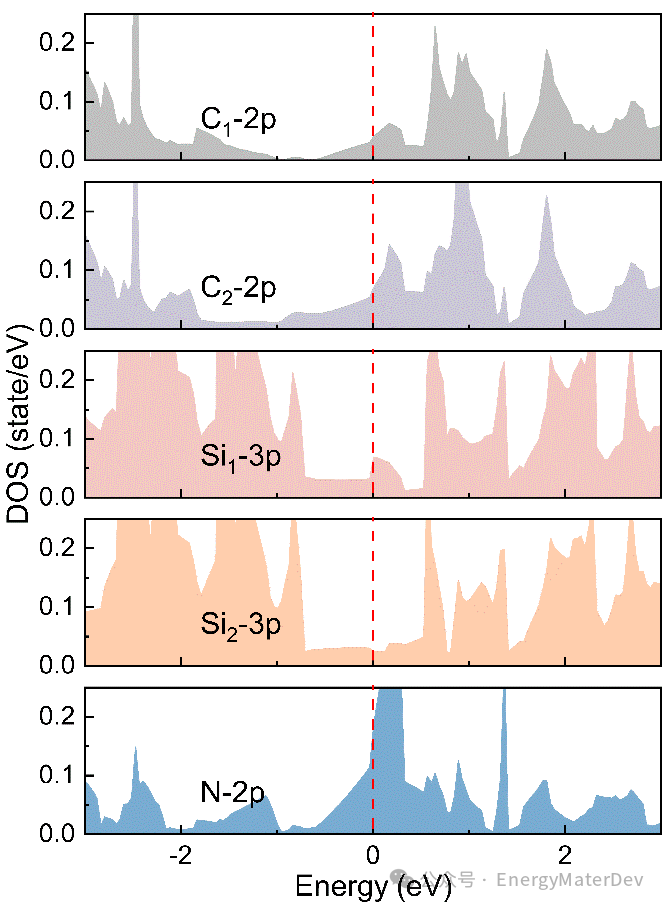

图3 S1掺杂位点的NG/Si的分波态密度图。

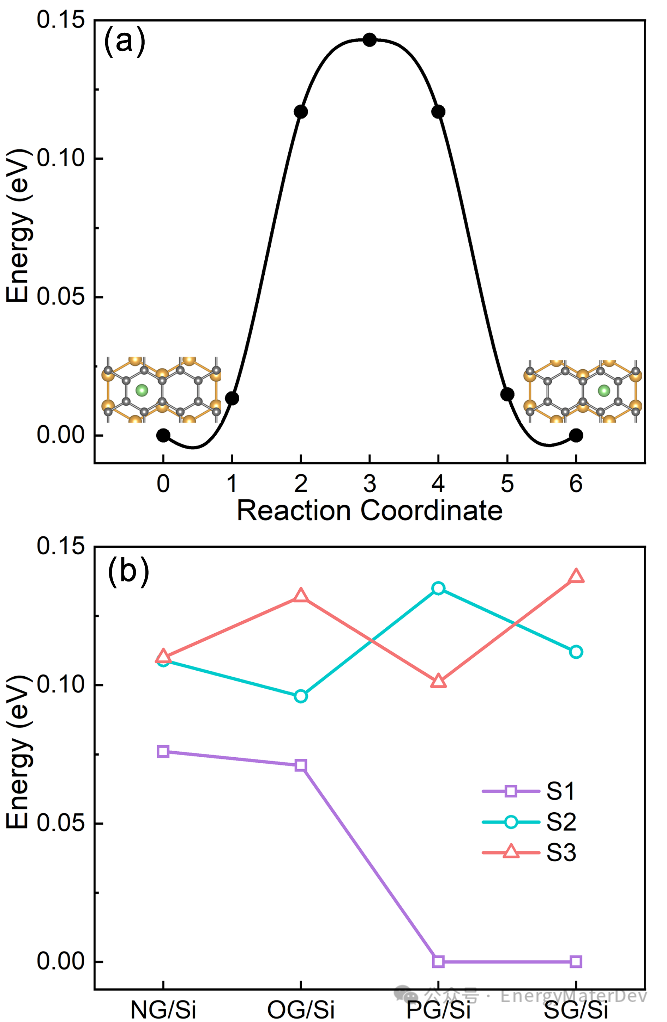

图4 (a)G/Si中相邻稳定吸附位点之间的Li迁移能垒;(b)不同异原子在S1、S2和S3位点掺杂后的Li迁移能垒。

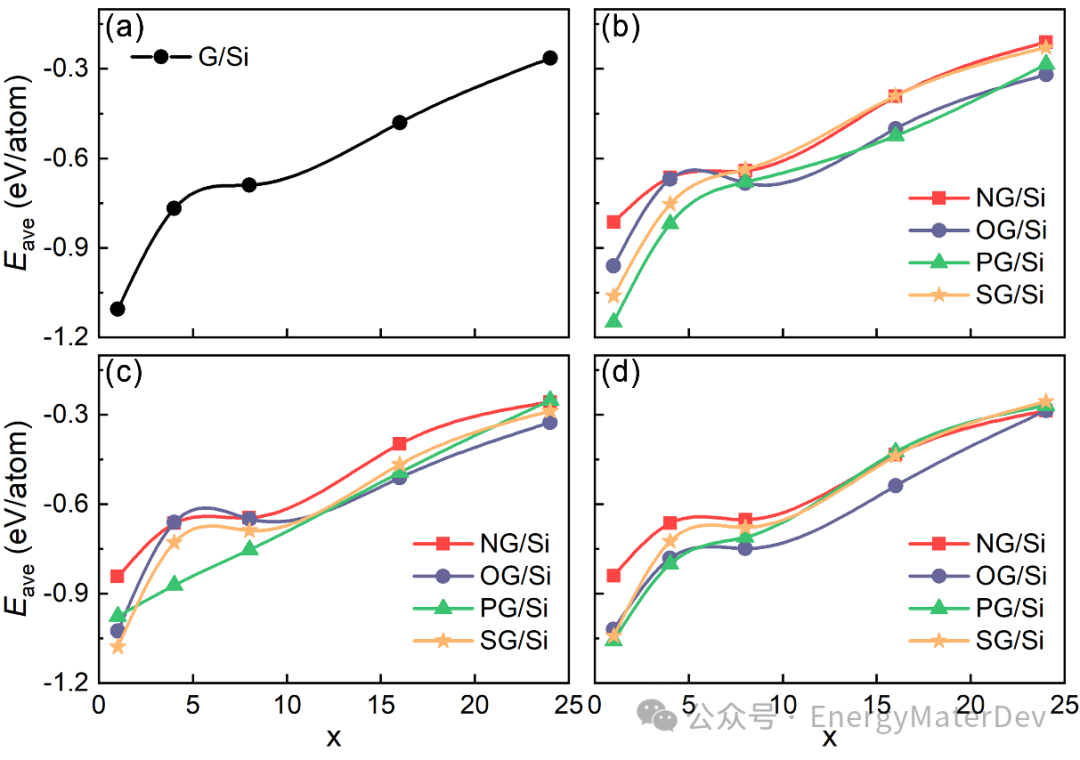

图5 吸附不同数量的Li时的平均吸附能:(a) G/Si; (b-d) XG/Si在S1、S2和S3位点。

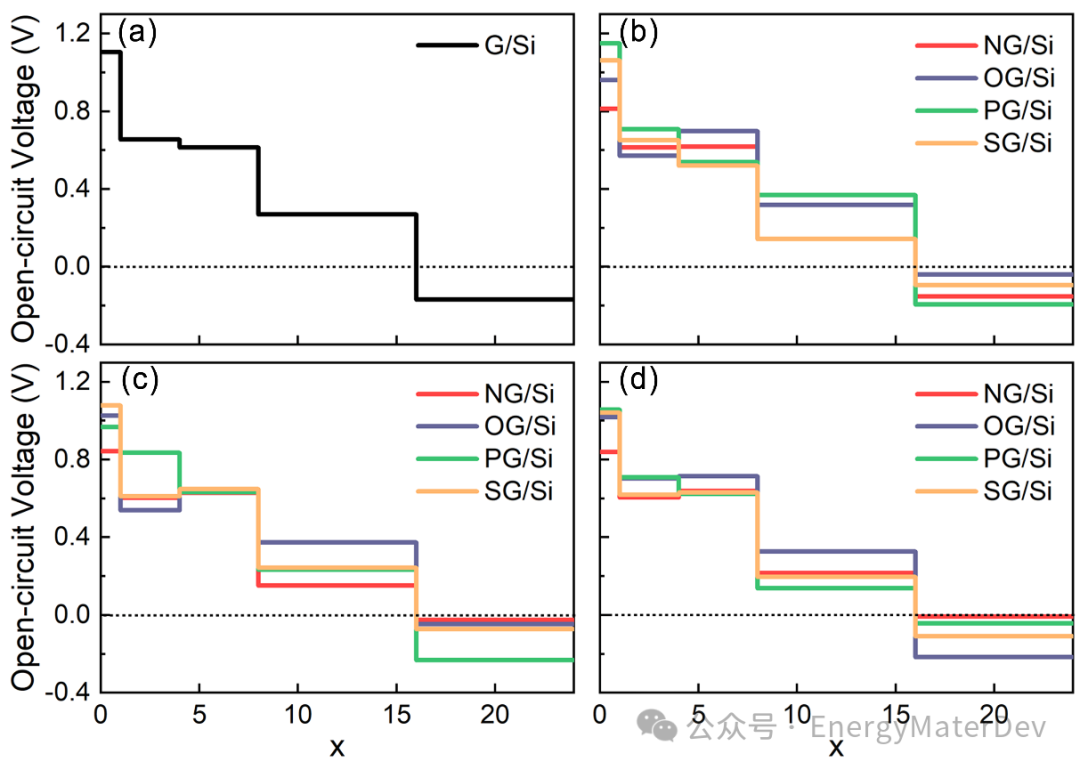

图6 吸附不同数量的Li时的开路电压:(a) G/Si; (b-d) XG/Si在S1、S2和S3位点。

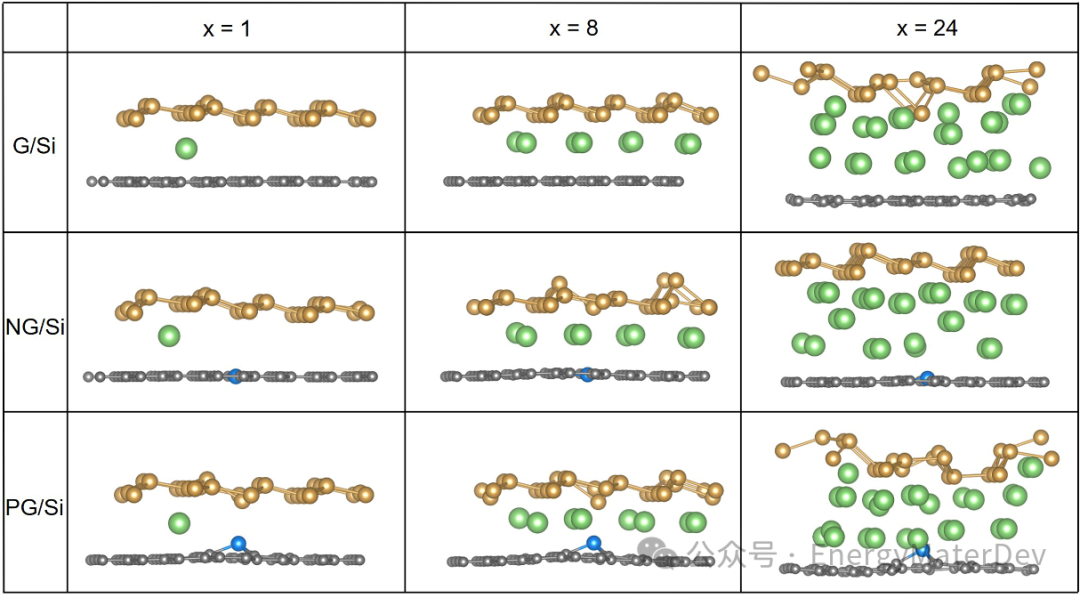

图7 吸附不同数量的Li时的G/Si、NG/Si和PG/Si的结构图。

05通讯作者>>

黄岗,中国科学院长春应用化学研究所研究员,博士生导师。主要从事先进电池材料与器件领域,特别是金属-空气电池关键材料的基础研究和技术开发方面的相关工作。在JACS、Adv. Mater、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊上发表SCI论文100余篇,h因子39。曾获国家级青年人才计划项目支持,并连续三年入选斯坦福大学发布的“全球前2%顶尖科学家”榜单(2021-2023),担任Science Bulletin、Chinese Chemical Letters期刊编委及Materials Today Energy、Materials Research Letters等期刊的青年编委。曾先后承担或参与国家重点研发计划、基金委面上项目、吉林省自然科学基金联合基金项目和长春市科技计划项目重点研发计划等项目。

https://blog.sciencenet.cn/blog-3563286-1423336.html

上一篇:CJEE最受关注论文推荐丨西安交通大学董明教授团队:体外心脏电测量及智能标测房颤基质的研究综述

下一篇:华科大张五星/薛丽红等: 面向锂离子电池的低膨胀高性能硅酸钙复合纳米硅负极