博文

东方“人学”-西方“心学”体系区别?

|

在心理学界,一直有个有趣的问题:关注本土心理学!却又难以厘清和西方心学的关联和区别。这是基础方向性问题,找到了这个根本点,就看到二者差异、联系。二者不等价,但需要统一。

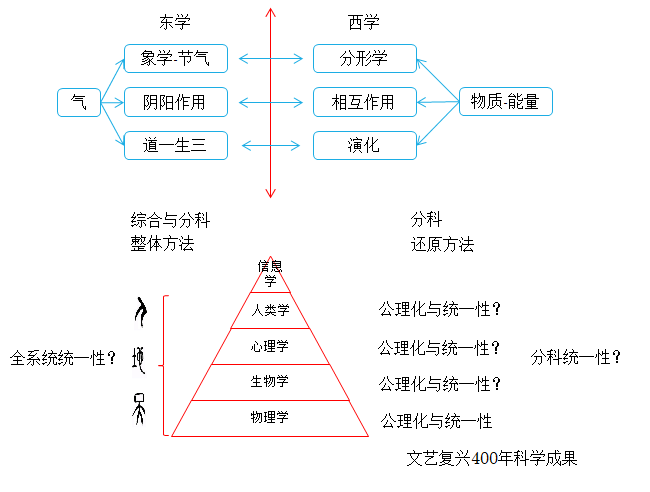

在“人”的知识体系上,东方建立的是“人学体系”,即人与自然(物理的、他人的、社会的)的相互作用关系体系。且具有数理、公理完备,应用完备的知识体系。它是解析和整体同时兼顾,并合体的因果律体系。东方的是关于人的“整体意义的人”与社会-自然适应的逻辑体、内容体。这是它的本质。

在这一知识逻辑下,发展了一套文理合体、文史合体、文哲合体的体系。它是数理公理的“大统一”体系(而不是“综合”)。而西方心理学是“分科”体系产物,这是它们不同的基本根源点。

它不是“综合”,综合是相对分科而提出的“反向”。而东方科学中开始,是“统一性”的公理体系的。

现代西方心学,是“向内”的“心理解析体系”,即人的认知系统的功能与亚层的分界体系。按照信息学建立的“形式逻辑”体系,而非“内容体系”。即,即便我们知道了“人的动力根源在于文化和价值观念”。西方心理学仍然未能建立“社会价值”“文化”的内容体系的“数理逻辑”。而东学的“人学”不仅建立了这个逻辑,且建立了它的内容构成,支撑完整意义的“人”,在适应“人文地理”的特定条件中,生生不息。

在人的心理动力学上,东学首先建立了它的一个基本的心理学原理:中庸。它是心理学意义的。并开篇定义这一原理性质:

(1)喜怒哀乐不动,谓之“中”。

(2)提出:和、过、不及。

用现代的心理学常模来表示:

价值观念,成为驱动“人”的行为的内核。这是现代行为主义,始终未能总结出来的总原理。在东学体系中,抓住“家庭制观念”、“组织观念”、等,形成了适合自然人文的“价值体系”。并形成了具有支撑的心理结构,也就是心理安放的精神力学体系。它是社会支持、支撑的力学体系。

它是“非个人主义体系”的支撑结构,在面临各类自然、社会风险中,提供强大支撑体系。“个人”是“非孤独性”个体体系

在东方知识体中,人与自然的相互作用的逻辑起点,还包含了整个知识体的数理表征体系。它是数理意义的,而不是“非数理体系”意义的。采用了阴-阳的二进制编码法。

《易经》(天地人的自然表征几何学、编码学系统)、

《道德经》(规律的属性)、

《周髀算经》(历法天文测量学)。

《五运六气》(气候表征)、

《黄帝内经》(人与自然、心身谐振关系)、

《中庸》(情绪心理学、行为心理、社会心理的谐振力学)、

《庄子》(思维辩证法)

《礼记》(社会关系-竞争与协同)、

《三十六计》(内在动机、外在动机关系)、

《孙子兵法》(组织心理学)、

《韬略》(管理心理学)、

《神农本草经》《脾胃论》(人体热力调谐药理学)、

《伤寒论》(人体热机力学)

西方的心学,是对“人”的“个体信息结构”的“信号”的解析,它是向内的。即一个完整的人的信息结构,拆解后,来看待它的“信息构成”。这是“认知意义的”。

在工业化推动的“物质化”过程中,个人主义的扩大,使得个人越来越脱离群体性支撑,而成为“独立”,并发的“孤独”。这可能是西学和西学心理健康“指标高发”的“内核”。

但看东方千年的文化,从未产生类似西学“心理健康”的“职业分离”,可能不是科学的原因,而是“文化内生动力的原因”。东学文化的内生动力,本土“人学”体系的根源性差异导致,东学需要重新在逻辑起点上,认清自己的知识体的巨大价值,并可看到“科学的转型”。

即西学在心理学、生物学、人文科学遭遇到瓶颈后,一个在沉睡中的知识体,可能会促发它的逻辑底层的全面爆发。

在心理学、生物学、人文科学上,古典东学是“人”的知识体,西学是分解的知识体。西方心理学是分解了的人的精神的知识体。东学是“统一性”的知识体。 亚层次的回答自然就可以看清。

本土的心理学无需创立,本来就在。只是它不同于西方的心理学,它是更高一级维度的知识体。它需要新的科学研究转向。

参考文献

https://blog.sciencenet.cn/blog-3478362-1480261.html

上一篇:西方心理学统一后的方法学反思

下一篇:岐黄之术为何会从“信息-能量”科学走向统一?