博文

凡高创作的精神资源之一——荷兰画派与日常生活的颂歌  精选

精选

|

维米尔《女主人和女佣》(1667-1668年),弗里克收藏-纽约

维米尔《倒牛奶的女仆》(1685年) ,荷兰阿姆斯特丹国立美术馆收藏

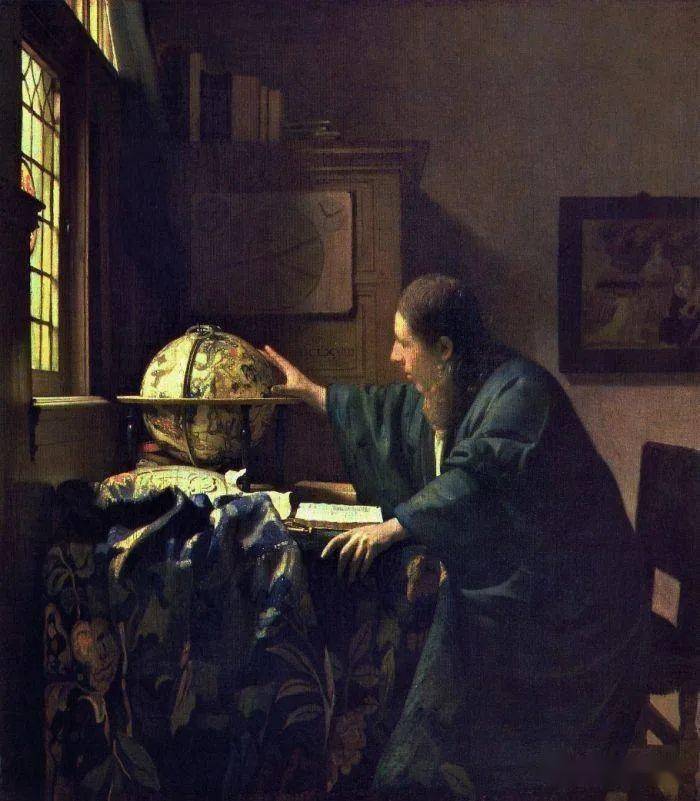

维米尔《天文学家》(1668年), 巴黎卢浮宫收藏

维米尔《小街》(1658年),阿姆斯特丹国家博物馆收藏

从种族,环境,时代三个原则出发,法国史学家兼批评家、《艺术哲学》的作者丹纳(Hippolyte Adolphe Taine,1828—1893)曾举过画家鲁本斯等许多显著的例子说明“艺术不是个别的偶然的产物,而是一个社会全面发展的结果”;伟大的艺术家不是孤立出现的,而是艺术家家族的杰出的代表,如同百花盛开的园林中一朵更美艳的花、茂盛植物的一根最高的枝条。这个观点同样适用于凡高。

在多重的拉锯战中,19世纪的欧洲体现了人类历史最多重的矛盾,也同时激发了最丰富的思潮与艺术形式。在这个世纪里,火车改变了人们的空间概念,照相机挑战了人们的视觉记忆,光学理论引发了色彩本质的争议,长达数千年的农业传统一夕间土崩瓦解,工业革命的机械轰轰然响起,农村人口从四面八方涌向大都市。新古典主义过去了,浪漫主义过去了,写实主义也终将过去,19世纪的下半叶,一群新青年艺术家站上了历史的高峰。凡高所处的时代、社会环境、所信仰的宗教,以及他前代和同代堪称“群星闪耀”的文学、艺术和科学大家,从各个方向形塑着他对于艺术、人生的看法和艺术的风格,汇成他创作的精神资源——即便他是一个性格上孤独的人。凡高的书信中提到的画家有一两百位,对他产生较大影响的也至少不下20位。而他读书的范围之广、数量之大,在艺术家中也罕见出其右者。本文将就这些精神资源中的荷兰画派及其对凡高创作的影响进行梳理和分析。

凡高的父亲与祖父都是牧师,出生于荷兰北部天主教与新教剑拔弩张的前沿“战地”——津德尔特市集中央的牧师公馆的他,几乎从还未出生起,就注定与宗教有千丝万缕的关联。如社会学家马克斯·韦伯曾经提到的,在16、17世纪的荷兰、英、法等发达国家中,加尔文主义这一信仰引起了这两个世纪中重大的政治和文化斗争。在凡高出生前的16世纪,加尔文主义者的“捣毁圣像运动”对艺术的发展也产生了重要影响:北方的艺术家们不再像中世纪或文艺复兴时那样创作宗教题材的绘画或雕塑。新教信仰使摆脱天主教会和西班牙统治的荷兰人民不仅建立起自己的独立国家,以劳苦努力换取生存空间,也在对自我内在生命价值的全新思考中,建立起新教哲学和以日常生活与风景为主要表现内容的“荷兰画派”。骡子、树、奔流的小溪、倒牛奶的女仆、面露疲惫的乞丐、表情坚定的商人、温馨安谧的孕妇、混沌荒唐的醉汉、皱纹满面的老妇人,甚至画家自己……一系列日常生活中并不具有显而易见特殊性的形象取代神话或宗教场景,成为画家们留神注视的对象,并在他们的笔下散发出自成一统、别具一格的气息。维米尔、伦勃朗、莱布尼茨……一系列在哲学和美学领域垂世不朽的名字,使荷兰的独立建国具有文化上的独特内涵。

丹纳在他具有学科开山意义的著作《艺术哲学》中,曾通过比较分析得出:与喜欢事物的外表和装饰、追求感官享乐与虚荣浮华场面、要求微妙刺激、苛求幸福的拉丁人不同,流淌着拥有完美理智的日耳曼人血液的荷兰人,没有好逸恶劳的本能和对完美形式的偏好,而更注意事物的本质与真相。他们的本能使他们不受事物美丽外表的诱惑,而倾向于去挖掘和揭露隐藏的东西。

也许正是在这份不夸张、也不刻意美化现实的自信心与平常心驱使下,荷兰绘画往往不是在业已构建起来的形式集子中寻找美,而是受到画家自己对美的理念的驱动,由其自行决定通过某种举止来展现直到那时为止尚未有人赞颂过的美。虽然如此,绘画与宗教的世界之间并未产生粗暴的断裂,某个日常生活场景、某种风景,甚至某个静物仍然能够拥有一种宗教性的含义——并非一目了然却意味深长。人们依然生活在基督教的精神氛围中,但无须再向神圣历史借用主题进行创作。主题就在他们身边每一天的生活中,唾手可得。这种关于美的理念,同时也体现了一种不简单屈服于某个外部律令的认知观与道德。

台湾美学家蒋勋认为,荷兰的独立建国不是贵族夺权,而是建立在普世的勤劳生活的信仰基础上。这在相当程度上决定了荷兰画派的画风。《日常生活的颂歌——论十七世纪荷兰绘画》的作者茨维坦·托多罗夫也认为,荷兰风俗画的诞生与发展时期,同意大利文艺复兴运动和法国印象派的发生时期一样,都是“蒙受祝福”的时期。在那样的时期,经济基础与上层建筑发展协调,人们获得了对世界和自身的新认识,而“某些更为本质的东西关乎人们对世界、对生活的阐释。这不是艺术才能的问题,而是人类智慧的问题。”这种“智慧”可以解释为人们对生活的爱——他们凭借自己的勤劳勇敢和节俭,感觉到自己挣得的自由,可以享受幸福,舒适、正直、勇敢和快乐地生活,可以对愉快而平凡的事物感到骄傲。在托多罗夫看来,它蕴涵了对后现代社会中的人来说至关重要的秘密:热爱生活,品位细节,注重过程,人将有可能从异化的、机械化的状态中解脱出来,真正拥抱生命,享受生活,这是荷兰十七世纪绘画对后代人的启示。

以《戴珍珠耳环的少女》《花边女工》《德尔夫特风景》等朴实市镇生活的写实作品成名的约翰内斯·维米尔(Johannes Vermee,1632-1675)就是其中的一个典型。少女在黑暗中的回眸一笑、编织蕾丝的女工穿针引线时的专注、画家家门口的天光云影……这位谦逊而伟大的画家仅仅通过静观,就将日常生活中平凡的场景点化成了具有令人沉醉魅力的艺术画面。在《绘画艺术》这幅被视为传统绘画艺术挽歌的作品中,画家凭借相当程度上对透视科学的掌握,高贵而尊严地展现了自己的匠心和灵巧,留下了人类历史上精美的手工时代。在照相机被发明出来的200多年前,维米尔以他创造的由逼真光影组成的纸上世界而堪称世界上第一个摄影师级的画家。他画作的用色,无论灰、蓝、黄、白,都有一种天长地久的沉稳。1921年5月24日,当法国小说家普鲁斯特走进巴黎国立美术馆,站在《德尔夫特风景》前时,画中那面被阳光照亮的小黄墙竟使他瞬间产生了眩晕感。小黄墙上的光彩吸引了当时已被病痛、功成名就、厌倦和世俗社会带入无聊近20年的普鲁斯特,使他失去光彩的生命重新被激起了倔强、好奇与雄心。

凡高一生都非常热爱的法国著名画家让·弗朗索瓦·米勒在绘画题材的选取上,与荷兰画派这种“平凡之中见伟大”的世界观有着很大的相似。“现实主义”一词于1835年第一次以今天的意义在法国被使用时,指的并不是十九世纪的小说,而正是十七世纪的荷兰绘画。

与法国“现实主义”文化理论将荷兰绘画中的“人性真实”看作与意大利绘画中的“诗性理想”相对立不同,黑格尔在《美学》中,将荷兰绘画当作类似莎士比亚戏剧的浪漫主义艺术,也就是现代艺术的一个典范提出。黑格尔认为,古典艺术在客体之中找到了美,而在浪漫主义艺术中,决定何为美何为不美的是艺术家。“浪漫主义的内心能够在任何可能的及可想象的条件下表现出来,能够同任何一种状态或情境相适应……因为它寻求的,不是某个客观的、本身就有价值的内容,而是它自身的倒影,不管反射这一倒影的是怎样的镜子。”因此,对于一些原本属于日常生活或生存的最底层的因素,荷兰画家能够将其提升至美的层面,“令平庸低等的事物变得高贵起来”“在一切存在物中,在人类的有限性中,在一切有限的、特殊的事物中,发现快乐的源泉”。黑格尔赞美这是艺术对生活、对自然那短暂易逝一面的胜利,因而是艺术家主体性对世界客观性的胜利。

黑格尔的这段话中,重要的关键词“主体性”与凡高的表现主义画风之间的关联笔者将在后文中详细展开论述,有一点显而易见的是:凡高的肖像画因为不是受他人委托,而是出自他自己的自由选择,所以不像那些旧式肖像画那样需要把模特画成有权有势、仪表堂堂的尊贵形象,从而彰显其社会地位和力量。凡高肖像画的主角大多是普通人,他们往往乍看之下并无某个特征特别值得描绘,但因其人性满足了凡高对友谊和情感的渴求而入画。这里,我们先来看看凡高作为这个“蒙受祝福时代”的遗产,从荷兰社会润物无声的新教文化中,沐浴到了怎样的认识自我的态度和看待世界的眼光。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1419351.html

上一篇:杨振宁:一位最正常的天才

下一篇:凡高创作的精神资源之二——加尔文教信仰