博文

碳达峰快实现了吗?!《科学》  精选

精选

|

碳达峰快实现了吗?!《科学》

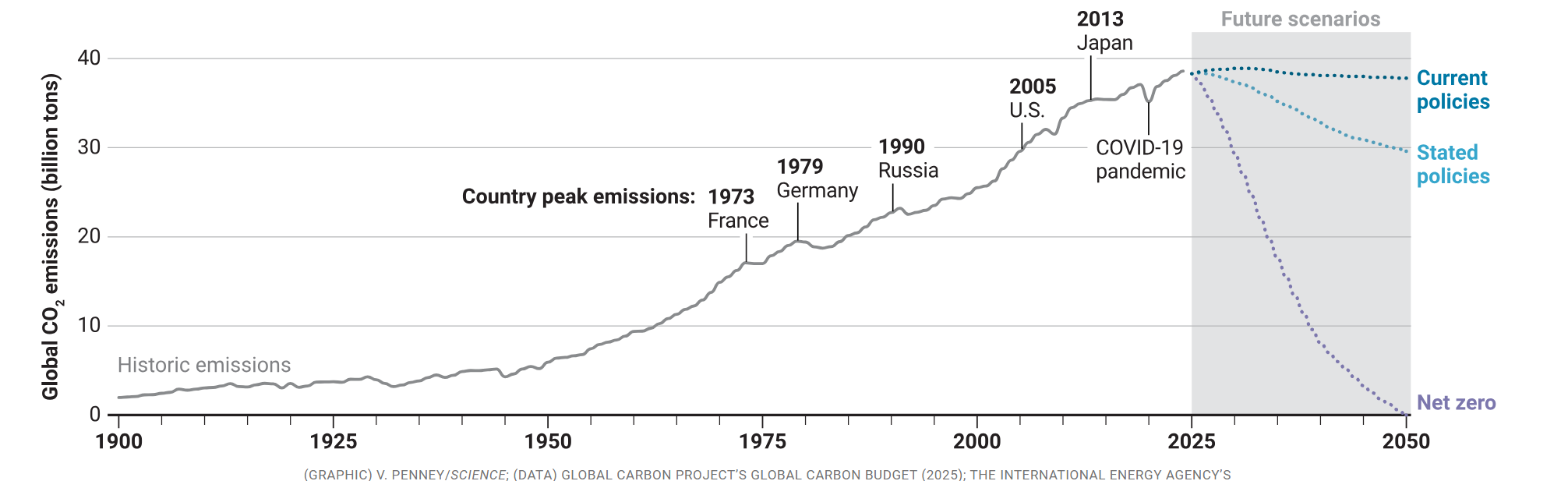

碳达峰(peak carbon dioxide emissions)就是指在某一个时点,二氧化碳的排放不再增长达到峰值,之后逐步回落。碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点,标志着碳排放与经济发展实现脱钩,达峰目标包括达峰年份和峰值。

2025年7月,一组科学家通过视频会议共同研究数据曲线中出现的异常波动。这一波动并非意味着粒子对撞机中出现了新的粒子衰变,也不是行星从遥远恒星前方经过的信号。相反,它代表着一个在整个工业时代持续攀升的数值出现了意外下降——即人类每年向大气中排放的温室气体(这些气体会导致全球变暖)总量。

这些研究人员均来自Climate TRACE(追踪气候变化的全球实时大气碳排放监测项目),该项目由学术界、环境智库及企业共同合作,通过整合能源统计数据、卫星观测结果和人工智能技术,追踪全球煤炭、石油和天然气的燃烧量及其排放位置。当团队开始发布1月、2月和3月的月度估算数据时,一个明确的趋势浮现:这三个月的排放量均低于去年同期。“我们能从中得出什么结论?”会议伊始,Climate TRACE联合创始人加文·麦科米克便提出疑问,“排放量是否即将达到峰值?还是说这只是随机波动?”

多年来,“碳峰值”——即人类二氧化碳排放量开始低于前一年的临界点——始终近在眼前却未能实现,全球总排放量每年仍以约1%的速度缓慢上升。尽管欧洲和美国多年前就已达到碳峰值,但人类活动向大气排放的温室气体总量始终未能出现持续性下降趋势,仅在新冠疫情期间短暂减少过。中国在这一趋势中起到了关键的支撑作用:能源与清洁空气研究中心分析师劳里·米利维尔塔指出,自2015年《巴黎协定》签署以来,全球温室气体排放量的增长中,约90%都来自中国。“从这个角度看,中国一旦达到碳峰值,全球排放量至少有可能进入平台期。”

中国已近在咫尺。去年,中国在清洁能源领域投入了6250亿美元,今年这一数字预计还将进一步攀升。米利维尔塔表示,自2020年以来,中国太阳能发电规模呈指数级增长,形成了大片“硅基发电场”;仅今年上半年,太阳能发电的增量就足以满足中国所有新增用电需求。目前,中国消费者购买的电动汽车数量占全球总产量的一半以上,月销量超过100万辆。此外,中国还在大力建设电池工厂和输电线路,为可再生能源的持续发展提供保障。“中国正在发生的变化令人震惊,”斯坦福大学气候科学家、全球碳计划(GCP,Climate TRACE在排放追踪领域的主要学术竞争对手)主席罗布·杰克逊表示,“其规模几乎难以想象。”

全球范围内,硅基太阳能电池板阵列正不断涌现,中国某荷花种植基地也搭建了此类太阳能装置。(图片来源:VCG via Getty Images)

即便碳峰值最终到来,它也只是人类限制全球变暖最严重影响的“起跑线”。向大气中排放的每一丝二氧化碳都至关重要,因为海洋和岩石需要数千年时间才能吸收这些多余的二氧化碳。与此同时,受气候变暖加剧的自然过程——如森林火灾和永久冻土融化——正进一步增加人类活动产生的二氧化碳和甲烷(一种温室效应远强于二氧化碳的气体)排放量。

挪威国际气候研究中心气候科学家、全球碳计划成员罗比·安德鲁表示,要遏制全球变暖,人类必须迅速推动排放量降至零。“但即便如此,站在起跑线上也比还在更衣室里要好。如果排放量持续上升,我们就彻底没希望了。”

排放量追踪:从“粗略估算”到“近实时监测”

通过偏远地区观测站——如火山顶部或南极——的直接大气测量数据,我们可以大致掌握大气中二氧化碳的总体浓度。但追踪排放量则要复杂得多。尽管卫星有时能探测到天然气井泄漏产生的高密度甲烷羽流,以及大型发电厂和城市排放的二氧化碳,但大多数排放源较为分散,难以被轨道观测设备捕捉。因此,温室气体清单的编制长期依赖于对能源统计数据的细致追踪,并结合建模与经济学分析。这种方法得出的估算结果与气候模型类似:在总体规模上相当准确,但在细节上仍存在不确定性。

麦科米克及其团队当时面临的正是这种不确定性。Climate TRACE成立于2020年,得到美国前副总统阿尔·戈尔的资金支持,该项目正突破排放追踪的极限,应用理论上可生成近实时报告的新工具。碳峰值的出现将是一个重大事件,是在全球对气候行动感到悲观之际取得的突破性进展——如果他们能率先确认峰值并解释其成因,这也将成为团队的一大功绩。“我认为我们距离这一时刻还有几个月的时间,”麦科米克在7月时表示。

但在宣布碳峰值到来之前,他们必须先确认所观测到的波动是真实存在的,且不会很快被排放量的激增所抵消——尤其是美国,该国正逐渐退出可再生能源领域,重新依赖化石燃料。

毕竟,这并非首次出现“碳峰值触手可及”的迹象。在21世纪10年代初,煤炭燃烧量曾连续几年下降,当时人们也认为转折点即将到来,可随后排放量又再次回升。安德鲁表示:“长期以来,一直有人声称我们已经达到了排放峰值。”

但到目前为止,这些说法最终都被证明是错误的。

如今用于估算化石燃料排放量的方法,与我们对二氧化碳的许多认知一样,都可以追溯到著名大气科学家查尔斯·基林。基林最著名的成果是“基林曲线”——该曲线通过记录1958年以来在夏威夷莫纳罗亚火山顶部测得的大气二氧化碳浓度,展现了其上升趋势。到20世纪70年代初,基林曲线已明确显示二氧化碳浓度正在上升,于是基林开始着手研究这些排放究竟来自何处。

包括罗杰·雷维尔和沃利·布罗克在内的其他几位开创性气候科学家此前也曾尝试过粗略计算,但基林决定亲自进行系统性统计,他以联合国自二战以来编制的全球能源使用统计数据为起点,随后计算了每种化石燃料的碳含量,以及燃烧时会排放多少二氧化碳。他在1973年发表于《Tellus》期刊的研究论文中坦言,这只是一次粗略的尝试:“在计算二氧化碳排放量的各个环节中,原始数据的不确定性越来越大。”

基林论文的评审之一是拉尔夫·罗蒂,他是一名机械工程师兼气象学家,不久后加入了橡树岭国家实验室。罗蒂说服实验室,认为有必要建立全球二氧化碳排放量的标准化清单,他在基林方法的基础上进行了调整,同时将水泥生产等其他碳源也纳入统计范围(橡树岭国家实验室的这一举措并非纯粹出于利他主义:实验室主任阿尔文·温伯格希望,对气候变化的关注能为实验室在核能研究方面不断减弱的支持提供助力)。1984年,罗蒂与年轻的地质学家格雷格·马兰发布了该数据集的首个版本,此后这一研究便不断发展。现任职于阿巴拉契亚州立大学的马兰表示:“如今所有研究二氧化碳排放量的人,最终都会追溯到这篇论文。”

清洁能源转型已不再是富裕国家的专属领域。卢旺达基加利的公共交通系统目前正在测试电动公交车。(图片来源:Guillem Sartorio/Bloomberg via Getty Images)

几十年来,橡树岭国家实验室的二氧化碳信息分析中心(CDIAC)一直是全球二氧化碳排放量数据的权威来源——这个看似不起眼的机构,为包括全球碳计划年度估算在内的庞大分析体系提供了核心支撑。马兰指出,例如,CDIAC是首个发现2006年中国碳排放量超过美国的机构。然而,2017年,在美国前总统唐纳德·特朗普的第一任期内,美国能源部关闭了该中心。

时至今日,马兰仍不清楚关闭的具体原因:可能是出于政治反对,也可能只是因为该中心后来开始大量研究海洋碳循环,而美国能源部的高层认为这超出了其职责范围。在之后的几年里,CDIAC的排放量计算工作一度中断,直到马兰在阿巴拉契亚州立大学的支持下,才得以在该校重启这项工作。“这些数据至关重要,”他说,“如果不是在做这项工作,我现在可能正在打高尔夫球。”

继CDIAC之后,包括欧盟和国际能源署在内的其他机构也开始编制类似的排放量估算数据。这些数据都基于相同的基础——依赖通过问卷调查收集的联合国能源统计数据,并补充了各国目前根据《巴黎协定》要求自行提交的排放报告。尽管各机构的计算方法存在差异,但经过调整后,结果的误差通常在5%左右。

然而,这种一致性也意味着这些模型存在两个关键缺陷:首先,建模者必须依赖各国能源使用数据的准确性;其次,这些统计数据往往需要数年时间才能汇总完成,导致数据存在较长的滞后性。

2020年全球陷入新冠疫情时,气候科学家迫切需要一个快速指标,以了解封锁措施对全球二氧化碳排放量的影响。幸运的是,就在那时,以清华大学气候科学家刘竹为首的一小群学者,设计出了一种更及时的排放量估算方法。他们将自己的项目命名为“碳监测计划”(Carbon Monitor)。

该项目的核心思路是:二氧化碳排放量取决于两个因素——某项活动(如驾驶汽车行驶1公里或发电1千瓦时)产生的二氧化碳量,以及该活动的发生频率。第一个因素的估算难度较大,但随着技术的推移,变化非常缓慢;第二个因素(即活动量)可能会剧烈波动,但可以通过实时监测获取相关数据——例如,许多国家提供的电网级电力小时统计数据,以及汽车、船舶和飞机交通的GPS记录等替代指标。通过结合这两个因素,碳监测计划团队无需等待数年才能获得联合国能源统计数据,就能实时估算排放量。

中国正在建设新一代输电线路(包括横跨长江的线路),以便将国内丰富的太阳能和风能电力输送到全国各地。(图片来源:Huang Wei/Eyevine via Redux)

碳监测计划(Carbon Monitor)对2020年上半年(疫情初期数周)的数据进行了分析。同年10月,该团队在《自然·通讯》(*Nature Communications*)发表报告称,这段时间的二氧化碳排放量较2019年同期下降了近9%。此后,他们不断完善这一系统,如今排放量估算结果的滞后时间已缩短至仅1个月。尽管这些估算并非完美(误差幅度约为15%),但精度已足以让全球碳计划(GCP)将其纳入年度报告。

几乎在同一时期,麦科米克(McCormick)等人对这种“替代指标法”进行了创新:他们结合卫星图像与人工智能技术,开发出实时能源使用的新型监测指标。例如,要评估发电厂的化石燃料消耗量,卫星可捕捉冷却塔排放的水蒸气,或监测排入河流的冷却水;通过在“数据可信度高的国家”的卫星图像上训练人工智能系统,再将其应用于“数据可信度较低的国家”的卫星图像,就能估算这些国家发电厂的煤炭和天然气燃烧量。

Climate TRACE还为交通、林业、农业等其他领域开发了类似的卫星替代监测指标。例如,通过遥感监测牛群数量或被淹没的稻田面积,可换算出甲烷排放量;通过统计被砍伐树木的数量,能推算出这些树木燃烧或腐烂时释放的碳量。

安德鲁(Andrew)指出,这种替代指标监测法并非万无一失。以挪威为例,Climate TRACE曾监测到某海上钻井平台释放出大量“碳信号”,但该平台实际并无排放;此外,它还错误地将奥斯陆南部某垃圾填埋场标记为甲烷排放源,而该填埋场一直禁止处理有机废弃物。“在我看来,这种方法仍处于试验阶段。”

尽管Climate TRACE团队会公开发布研究成果,但其对人工智能的大量依赖,仍让部分研究方法显得像“黑箱”。此外,由于该项目试图涵盖所有二氧化碳排放源,那些其方法无法准确捕捉的领域,可能会影响整体数据的可信度。安德鲁表示:“发布不确定性高的数据风险很大,因为我清楚人们会如何使用这些数据——一旦数据公开,人们就会直接引用,却忽略对其不确定性的讨论。”

这也正是Climate TRACE今年保持谨慎的原因——疫情后全球排放量曲线本已回升,却又出现了疲软迹象。

随着“碳峰值”逐渐显现出可能性,Climate TRACE团队在7月的会议上试图找出排放量下降的领域,并评估这些下降趋势能否持续。GPS数据显示,全球航运排放量有所下降。这一结果令人意外,因为当时全球贸易仍在增长,航运船队规模也在扩大。该团队的合作伙伴、负责追踪船舶排放的OceanMind公司负责人尼克·怀斯(Nick Wise)认为,这种下降趋势难以持续。“航运排放量受多种因素影响,一直处于波动状态,”他举例说明,“很多船舶更换了船旗国,这导致它们从GPS追踪数据库中消失,进而影响了统计结果。”

电力行业的排放量下降趋势则更具参考价值。该团队的合作伙伴、专注于发电厂排放监测的WattTime公司研究主管杰里米·弗里曼(Jeremy Freeman)问道:“我们现在看到的是转折点吗?有可能我们正在接近碳峰值。”风能和太阳能发电规模确实在大幅增长,但即便通过替代指标,也难以判断今年煤炭和天然气的消耗量是否仍在增加。

迈向零排放的竞赛

随着全球二氧化碳排放量不断攀升,部分工业国家已较早达到碳峰值——例如法国(得益于核能的广泛应用)和俄罗斯(受经济崩溃影响)。即便全球碳峰值最终到来,也只是这场“控温竞赛”的开始:只有当碳排放量降至零时,全球变暖趋势才会停止。

(图表)V.彭尼/《科学》杂志;(数据)全球碳计划《全球碳预算(2025)》;国际能源署《世界能源展望(2025)》

不过,有理由怀疑当前排放量的任何下降都可能是暂时的。例如,中国去年冬季多雨,暂时推高了水电发电量,这可能在短期内减少了该国对化石燃料的依赖。麦科米克质疑:“难道现在中国的干旱情况就能决定一切吗?”

由于全球排放量趋势在很大程度上取决于中国,一些“碳侦探”正寻求更直接的方法来测算中国的碳排放量。十多年前,当时任职于绿色和平组织的米利维尔塔(Myllyvirta)就开始收集中国能源系统的各类数据——在一个统计数据可能受政府议程影响的国家,这绝非易事。

这些数据来源庞杂:行业协会、地方政府、企业,以及中国电力企业联合会等半官方机构。数据发布频率不一,有年度数据、月度数据,也有临时发布的数据,且往往仅通过新闻稿公布。米利维尔塔指出,与中国部分经济数据不同,实物量统计数据(如煤制油产量、发电量)通常更为可靠,“因为这些数据常常会反映出与政府期望相悖的趋势和变化,这一点足以证明其可信度”。

尽管如此,政府官员和企业管理者为达成官方目标所采取的手段,仍可能掩盖真实趋势。米利维尔塔以煤炭开采为例:“政府近期推动增加煤炭产量,导致矿企减少了常规的洗煤和煤炭分选环节。这些做法确实提高了上报的煤炭吨数,但也使得低含碳量的煤炭进入供应链,从而降低了每吨煤炭的排放量。”

如今,越来越多的国家已具备开展此类近实时分析的条件。例如,印度在过去十年中,自官方信息法案通过后,发布了大量月度数据。尽管这些数据显示印度尚未接近碳峰值,但今年上半年其电力行业的二氧化碳排放量并未增加,这要归功于太阳能发电的激增。目前,可再生能源和核能发电已占印度电力供应的近三分之一。

在印度北方邦,矿用缆车正将煤炭从矿井运往发电厂。印度等国的化石燃料使用情况,可能会决定全球碳峰值到来的时间。(图片来源:Ritesh Shukla/Getty Images)

Climate TRACE的遥感替代监测指标,可用于验证各国“碳侦探”的测算结果。例如,通过监测钢铁厂的热源分布,Climate TRACE发现,2023年中国企业并未按照政府要求减少燃煤钢铁产量。

要从这些繁杂的数据中梳理出清晰结论绝非易事。例如,尽管中国消费者对电动汽车的接受度大幅提升,降低了石油需求,但有迹象显示塑料产量也在增加,这在一定程度上抵消了石油消耗的减少。即便中国正接近碳峰值,排放量的下降幅度也未必显著。

到了9月,Climate TRACE团队几乎可以确定:今年全球二氧化碳排放量仍将小幅上升,全球尚未迎来碳峰值。麦科米克表示:“这似乎是为后续更大变化做的铺垫。”

麦科米克在当时的一次会议中指出,特朗普政府曾推动美国增加石油和天然气产量、抑制可再生能源发展,尽管这部分排放量仅占全球总量的一小部分,但足以让全球排放量的“平台期”推迟到来。“从差额来看,美国政治的影响似乎是主要原因。”

但全球整体趋势仍令人乐观。“我们所掌握的所有数据都表明,中国的碳峰值将比其承诺的时间提前十年到来,”麦科米克说,“这意义重大。”中国即将达到碳峰值,意味着其他国家的小幅排放波动,就可能导致全球排放量高于或低于前一年。“这使得预测碳峰值的难度加大,但我们现在对未来方向的认识已清晰得多。”

几个月后,各国领导人(美国除外)齐聚巴西参加最新一届联合国气候大会,一系列报告陆续证实,今年仍无法实现碳峰值。全球碳计划态度悲观,预测今年化石燃料燃烧排放量将增长1.1%;与此同时,刘竹(Zhu Liu)团队的碳监测计划则预测排放量将增长0.6%——其中中国排放量将下降1.2%,而美国排放量将上升2.7%。塔夫茨大学能源与环境政策学者凯利·西姆斯·加拉格尔(Kelly Sims Gallagher)指出,尽管美国政策反复无常,中国仍坚持推进减排,这一点值得关注。加拉格尔曾在前总统奥巴马时期协助促成中美气候协议,该协议为联合国《巴黎协定》的达成奠定了基础。她说:“如今整个联合国气候治理体系在很大程度上依赖于中国的稳定参与。”

即便人类活动产生的排放量达到峰值,受人为变暖助推的“自然”温室气体排放源仍会增加:森林火灾、永久冻土融化、热带沼泽变暖等现象,可能会使碳排放量的“真正峰值”推迟数年甚至更久。更糟糕的是,植被和海洋吸收多余二氧化碳的自然过程似乎也在减弱。去年,尽管人类排放量仅小幅上升,但大气中的二氧化碳浓度增幅却创下历史纪录。

这些阻力意味着,碳峰值之后的减排行动,其重要性至少不亚于峰值到来的那一刻:排放量必须大幅下降,且下降速度要超过当前趋势。硅基太阳能电池板的“版图”需要继续扩大,但在某个时刻,化石燃料的“火焰”也必须彻底熄灭。

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1512406.html

上一篇:首个慢性疲劳综合征血液检测方法问世

下一篇:巴克衰老研究所,老龄化研究中心加速基础科学和临床科学的转化