博文

南行记(八)  精选

精选

||

南行记(八)

昨晚的判断很准确,旅店打开窗户就是高山。旅店上方和陡崖之间还有一座学校,在清晨悦耳音乐声中,我很好奇和担忧学生们有足够的平地作为操场活动吗?

新的一天又出发,顺怒江而下。没有受到水库束缚的江水奔腾跳跃,“乱石崩云,惊涛裂岸,卷起千堆雪”,为人类保留了自然河流之美,因而沿江延伸的219国道被称为“怒江美丽公路”。尤为感动的是,还建成了“怒江美丽公路绿道”,在怒江江畔与公路并行,主线全长达到惊人的280公里,并有不同的支线。我们因出差路过已惊叹不已,当地人民和外来游客沿着这条绿道徒步、跑步、骑车,一定会赞美这是最美的绿道。

我们还要抓紧工作,就离开怒江,向高黎贡山盘旋而上。高黎贡山属于横断山脉西侧南北向延伸的山脉,是怒江与缅甸伊洛瓦底江的分水岭。其实伊洛瓦底江的上游是中国云南的独龙江,因此本可以与金沙江、澜沧江、怒江一并叫做“四江并流”的。高黎贡山的中段现在是中国和缅甸的界山,我们今天前往的片马镇就有一个口岸。

到达高黎贡山的最高的垭口,但我们一直雾中行车后,现在完全钻进了云里,能见度只够看见车前方三、四米的路肩白线。我们只好决定到片马镇上先去吃午饭,再回来看浓雾是否已散开。

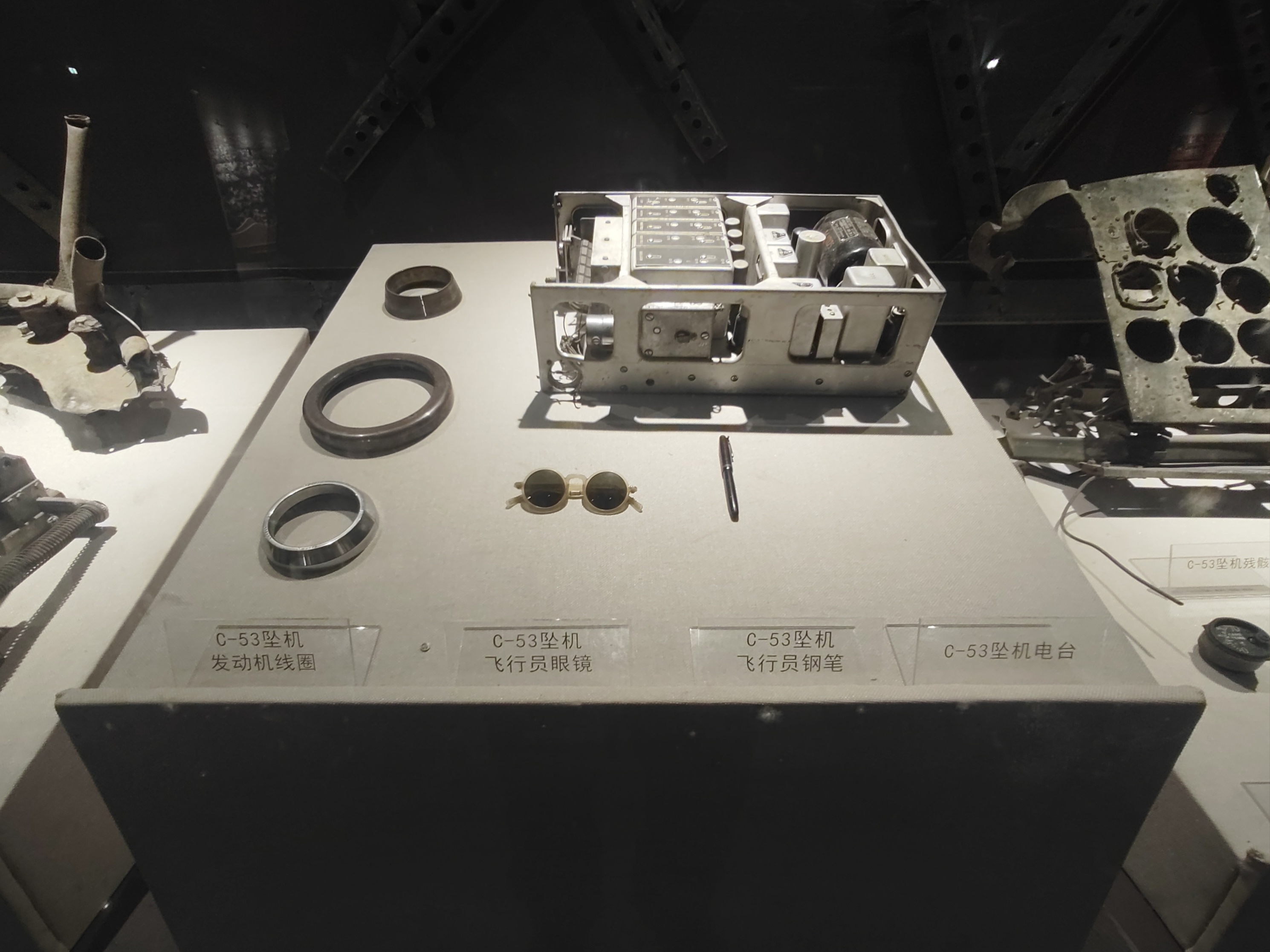

我原来不知道在片马镇上有一座驼峰航线纪念馆,那必须抽出时间去参观学习。之所以在这里建立纪念馆,是因为1996年6月3日发现了53年前的1943年3月11日坠毁在片马密林中的驼峰航线C-53型53号运输机。飞机残骸最终被运到片马镇上,纪念馆外还建有三位勇敢的机组成员的墓碑。

“驼峰航线”是二战时期中国和美国盟军部队一条主要的空中通道,始于1942年,终于二战结束,为打击日本法西斯作出了重要贡献。驼峰航线西起印度阿萨姆邦,向东横跨喜马拉雅山脉、高黎贡山脉、横断山脉,进入中国的云贵高原和四川盆地。航线地势海拔均在4500-5500米上下,最高海拔达7000米,山峰起伏连绵,犹如骆驼的峰背,飞行条件相当危险。

在纪念馆的开篇就介绍,在驼峰空运期间,单是美军一个拥有629架运输机的第10航空队,就损失了563架飞机。在整条航线上,美军共损失飞机1500架以上,牺牲优秀飞行员、空勤人员与乘客近3000人,损失率高达80%!800公里航程、7000米海拔、3大强气流团、150万小时飞行时间、71042吨月空运量纪录、65万吨总运量……,这条堪称为世界上最艰险的航空线支撑了抗战最危难时期的空中生命线,为中国人民最终战胜日本侵略军做出了巨大贡献。

下午雨雾依然没有消散,我们当然不肯放弃工作,按计划返回山口开展调查。在观察到的众多植物中,周老师最兴奋于发现了非常珍贵的鲜红色杜鹃——马缨杜鹃(Rhododendron delavayi)。而我们,尤其是灵长类专家倪喜军研究员最惊喜的是在高黎贡山国家级自然保护区姚家坪保护站见到了世界上唯一一只人工保护状态下的怒江金丝猴(Rhinopithecus strykeri)。

保护站外刚刚经历了一场山洪的侵袭正在清洗,但工作人员王兴旭仍然热情地向我们介绍相关的情况,这只金丝猴在2013年未成年时被救助而入住保护站。怒江金丝猴是2010年才在缅甸发现命名的一种新的金丝猴,是世界上的第5种金丝猴,其实这种几乎全身黑色的金丝猴在当地人的称呼中应该叫“黑丝猴”。它们分布于缅甸东北部和中国的云南西北部,特别是片马地区,栖息于海拔1700-3100米的原始森林中。

说实在话,虽然人类属于灵长类,我个人觉得灵长类中除人类外只有金丝猴好看,而这只雌性怒江金丝猴11年的“铁窗”生活太孤单了。高黎贡山是我国灵长类动物分布最多的地区,已知有8种灵长类动物。威胁怒江金丝猴和其他动物生存的主要因素是栖息地的丧失以及非法猎杀等,很高兴保护野生动物的思想和行动已深入人心,比如这里餐厅的墙上都特意贴着禁止食用野生动物的标志。

大家每天都工作到很晚,不愿意放弃任何观察调查的机会。今天又要赶夜路了,好在从怒江州首府泸水到保山市有高速公路连接,我们在天黑后不算太晚抵达。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1243751-1438750.html

上一篇:南行记(七)

下一篇:南行记(九)