博文

人口负增长真就那么可怕吗?

|

人口负增长真就那么可怕吗?

——基于多元回归的中国人口出生率探析

1.谷昭逸 2.李侠

(1、2上海交通大学 科学史与科学文化研究院,上海,200240)

一、 我国人口变化概述

(一)我国人口现状

2023年初国家统计局公布了2022年国民经济运行数据,在一众数据中,2022年人口自然增长率为-0.60‰,当年全国总人口比前一年减少了85万。这组数据引发了不小的社会热议和担忧,公众对中国人口快速进入负增长表示担忧。因为一旦人口出现负增长后,虽然短期内不会暴露出严重的社会问题,但是其产生后果是可以预见的。宏观层面上,人口增速的放缓会导致新生劳动力人口的短缺并加速老龄化进程,导致人口结构进一步失调。中观层面上,人口的负增长将会给社会保障体系,尤其是养老领域造成严重挑战;与此同时,人口负增长同样会给房地产行业带来巨大冲击,当人口总数下降,房地产却产能过剩时,会出现大量的空置房,也就是说房地产商对于房子的供给会大于老百姓对于房子的需求,一旦供大于求,那么房地产行业作为支柱产业的地位将彻底改变,这一现象已经在三四线城市开始涌现,其持续发展势必会影响我国经济的正常运行。微观层面上,长期的快速少子化和老龄化的叠加将会造成中国传统家庭结构的巨大改变,由此产生出快速增长的失独家庭和空巢老人,引发新一轮的社会问题(王广州、王军,2019)。

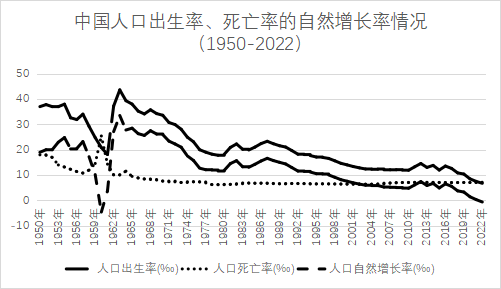

事实上我国人口出现负增长的结果是可以预见的。2021年我国净增人口只有48万人,人口自然增长率仅为0.34‰,同比2020年下降76.55%,已经十分接近负增长的边缘了。从图1可以看到自新中国成立以来,历史上仅有三次年末人口数是少于上年的。前两次发生在1960年和1961年,年末人口分别减少1000万人和384万人。其背后的原因很明确——“大跃进”期间的极左错误路线和自然灾害的双重影响。63年后出现的第三次人口负增长,其原因是复杂的,既有前期人口政策导致的结果,又叠加了时代的特点,从目前的趋势研判,人口负增长将成为未来我国人口变化的主流趋势。

图1 1950年-2022年我国净增人口情况

数据来源:国家统计局

(二)新中国成立以来的人口变化趋势

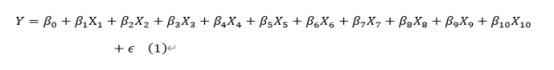

在进行后文的论述前,要明确两个概念,首先,人口负增长和人口自然增长率为负是一组等价的概念;其次,人口自然增长率受当年度的出生率和死亡率影响,其计算公式为:人口自然增长率=(年出生人口-年死亡人口)/年平均人口*1000‰=人口出生率-人口死亡率。基于这两个基本人口概念,新中国成立以来人口出生率、死亡率和自然增长率的变化情况,见图2。

图2 1950年-2022年我国人口出生率、死亡率和自然增长率情况

数据来源:国家统计局

从图2中三条曲线的变化趋势,可以大致将我国的人口变化分为三个主要阶段。

第一阶段:1950年至1958年。新中国刚成立时,毛泽东同志就认为:“中国人口众多是一件极大的好事。再增加多少倍人口也有办法,这办法就是生产。”正是这番论述为之后八到九年中的人口增长奠定了基调,我国人口出生率一直处于高位,每年几乎都高达30‰以上,最高时达到了37.97‰(1954年)。同一时期内,人口死亡率也在逐步下降,从刚建国时的20‰下降到了11.98‰。人口死亡率和出生率的此消彼长使得我国人口自然增长率始终保持在20‰以上,人口增长势头强劲。

第二阶段:1959年至1979年。这段时期的最初五年,我国人口的出生率和死亡率出现了急剧的变化,如图2中那个“V型反转”所体现的。在1959年至1961年间,我国人口出生率锐减,在短短的三年内从24.78‰下降到18.02‰,跌幅达到25%,同一时期我国人口死亡率却迅速上涨,1960年时死亡率高达25.43‰。出生率的下降,死亡率的上升使得我国人口自然增长率在1960年时跌破了零,出现了新中国成立以来的首次人口负增长(-4.57‰)。当错误路线被纠正,灾害被熬过后,我国人口增速又恢复了活力,两年内便从18.02‰攀升到了43.37‰这一历史最高点,并有效降低了死亡率,将自然增长率又稳定在了25‰以上。这段时期可以被看成是中国人口变化的“V型反转期”。在“V型反转期”后的十余年中,我国人口出生率进入了快速的下降周期,短短16年时间中从43‰降到了18‰,在死亡率近乎不变情况下,人口自然增长率势必也是迅速下降的。

第三阶段:1980年至今。这一阶段持续四十余年。在这四十多年中,我国经历了计划生育试点阶段、严格的计划生育控制阶段、单独二胎、全面二胎和全面三胎等各种人口政策变化,为了简化起见,20世纪70年代曾实行过一些计划生育政策如“晚稀少”等,但是规模与力度仍然是富于弹性的,故把这一段划入V字形反转的后半程。80年代实行严格计划生育以来,我国人口变化的整体趋势是一致的:即出生率长期缓慢下降从18.21‰下降至7.52‰,期间虽偶有反弹,但反弹力度不大,同时人口死亡率在从6.36‰缓慢上升到7.37‰。出生率逐渐下降和死亡率缓慢上升,此消彼长,人口自然增长率自然而然处于缓慢下降的趋势。

二、 多元回归模型下人口出生率的主要影响因素探析

(一)多元回归模型的构建

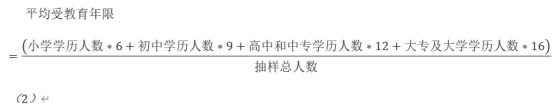

明确了人口自然增长率是由人口出生率和死亡率决定的,并观察发现我国人口死亡率近50年来长期维持在6‰-7‰间,这就表明人口的出生率才是影响自然增长率最为关键的要素。因此笔者试图构建起一个以人口出生率为被解释变量的多元回归模型,试图找出影响我国出生率的关键变量。

为了增强研究的时效性和现实意义,笔者将选取2000年至2021年间的相关数据建立回归模型。 笔者初步认为影响我国人口出生率的因素主要涉及宏观(国家)和微观(家庭)两个层面,并以此为基础上进一步细分各特征性指标,具体包括:人均国内生产总值、居民消费水平、城镇单位就业人员平均工资、人均能源消费量、全国教育经费支出、全国参加生育保险人数占全国女性人口比例、全国城镇居民参加养老保险人数占全国总人口比例、每万人拥有卫生技术人员数、公民平均受教育年限以及国家是否实行了“全面二胎”政策。根据以上可能影响到人口出生率的十个变量,构建起多元回归模型(1):

其中,![]() (

(![]() )为选取的影响人口出生率的十项具体指标,

)为选取的影响人口出生率的十项具体指标,![]() 为相应的系数,

为相应的系数, 表示随机误差。

表示随机误差。

(二)对选取指标的解读

为了找出影响我国人口出生率的重要影响因素,笔者将人口出生率作为被解释变量Y并选取了十个解释变量,分别为人均国内生产总值 X1、居民消费水平X2、城镇单位就业人员平均工资X3、人均能源消费量X4、全国教育经费支出X5、全国参加生育保险人数占女性总人数百分比X6、城镇居民社会养老保险参保人数占全国总人数百分比X7、每万人拥有卫生技术人员数X8,公民平均受教育年限X9以及虚拟变量当年度国家是否已经开始实行开放全面二胎政策X10。

选取这十个解释变量是依据以下的思考决定的:

首先,在研究国家层面的指标时,必定要考虑该国的整体经济水平以及国民收入情况。在研究出生率的问题时,人均指标会比总量指标更具有说服力。因此笔者选取了人均国内生产总值、居民消费水平和城镇单位就业人员平均工资分别作为解释变量X1 、X2和X3。

回顾近代以来世界范围内数次人口快速增长的历史,笔者认为人均能源消费量可能是影响出生率的重要变量之一。英国在18世纪至19世纪中叶不仅出现了“工业革命”,甚至还出现了“人口革命”。在那一百五十余年中,英国人口出现了井喷式的增长。据英国史研究专家季尼(Cheyney)记载,1700年时英格兰人口约为500万,到了1750年人口增长到了650万,1799年时总人口就达到了900万,最后到了1850年人口翻倍增长至了1800万(Cheyney,1929)。如此快速的人口增长是史无前例的,因此该时期内人口变化也被称为了英国的“人口革命”(傅新球,2016)。当然英国18、19世纪的人口膨胀绝不是偶然的,这段时期恰恰与英国工业革命开始的时期相契合。英国工业革命最核心的特点之一就是能源方式的变革,依靠瓦特改良的蒸汽机在挖矿、抽水等领域的应用,越来越多的煤炭被送上了地面,英国1700年时煤产量约为300万吨,在运用瓦特蒸汽机后,1800年时煤炭产量翻了一番,到了1850年时煤炭产量增长到了1700年的20倍。越来越多的煤炭配合上了英国日益完善的铁路系统,使得煤炭得以在英国境内得到普及,不再是贵族阶层取暖的奢侈品。大量的煤炭为英国百姓提供了取暖必备的热量来源,提高了普通老百姓在寒冬时的存活率与生存质量。不仅如此,全英国对于煤炭的需求增加了更多的就业岗位,出现了劳动力缺口,这些都将成为促使人口增长的诱因。出于这样的思考,笔者选取了人均能源消费量为解释变量X4。

“望子成龙”和“望女成凤”长期以来都是中国家长培养子女的一个夙愿和追求。当学历的重要性日渐凸显,教育成本也变得越来越高,使得培养子女需要付出更大的代价。当政府提高全国教育经费支出时,可以在一定程度上提升基础教育水准,建设更多的公立学校、配备更先进的教学设备,缓解各地区间教育资源的不均衡,提高教学质量,以此来帮助家长分担高昂的教育成本。当家庭用于教育的开支能所下降,生育意愿才会有所上升。因此选择全国教育经费支出作为解释变量X5。

选择全国参加生育保险人数占全国总女性人口百分比和城镇居民社会养老保险参保人数占全国总人数百分比作为解释变量X6和X7是基于社会保障方面的考虑。我国的生育保险是通过国家立法,由国家和社会提供医疗服务、生育津贴和产假的一种社会保障制度,其待遇主要包括生育津贴和生育医疗待遇。完善的生育保险是一道坚实的生育保护网,最大程度上确保了适龄女性在怀孕和分娩时的权益。只有当自身权益得到了保障,不会因为生育面临失业或负债等等种种困难时,生育意愿才会上升。生育保险保障了广大女性的权益,养老保险则是缓解了养老难的问题。1982年开始实行的计划生育政策的影响已有显现,原本兄弟姊妹共同抚养两位两人的模式已鲜有存在,时至今日第一批独生子女正承担着赡养家中二老的重责。随着赡养老人的压力加重,不少年轻人便难有余力养育下一代。因此当养老保险的覆盖面越来越广时,确实帮助年轻人分担部分负担时,他们才会有意愿生育下一代。

出生率与国家卫生情况也有着密切的关系。越高的医疗卫生水平意味着越高的新生儿出生率和存活率,避免了非洲模式下的高婴儿出生率和高婴儿死亡率同时存在的问题。同时现代化的医疗技术不仅仅使新生儿收益,也大大保证了母亲安全,真正实现了“母子平安”的最优解。当母亲与新生儿的安全有所保障,生育不再是从“鬼门关”走一圈的危险行为时,有助于提升人口出生率。对于医疗卫生领域内的指标选取,笔者选取了具有代表性的标志着医疗资源饱和程度的每万人拥有卫生技术人员数作为解释变量X8。

此外,笔者还选取了体现国家整体国民素质的指标平均受教育年限作为解释变量X9。由于平均受教育年限并不属于年鉴统计指标。除了依靠第六次人口普查和第七次人口普查的公开数据外,笔者采用了学界通用的计算方式,具体公式如下:

最后为了考量政策对于人口出生率的影响,笔者选取了虚拟变量X10——当年度国家是否实行了全面开放二胎政策来对政策的有效性进行定性分析。

(三)数据来源

本研究的原始数据均来自于国家统计局。其中被解释变量Y,解释变量X1、X2、X3、X4、X5、X8均来自于国家统计局的年度统计数据,解释变量X6、X7、X9是在原始数据基础上处理后得到的,解释变量X10是虚拟变量,“0”表示当年没有实施全面开放二胎政策,“1”表示当年实施全面开放二胎政策。

表1 各项统计参数汇总表

年份 | 人口出生率(‰) | 人均国内生产总值(万元) | 居民消费水平(万元) | 城镇单位就业人员平均工资(万元) | 人均能源消费量(吨标准煤) | 教育经费(万亿元) | 参加生育保险占女性总人口比例(%) | 参加城镇居民社会养老保险占总人口比例(%) | 每万人拥有卫生技术人员数(人) | 受教育年限(年) | 是否实行开放二胎政策 |

Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | |

2021 | 7.52 | 8.137 | 3.101 | 10.68 | 3.709 | 5.780 | 34.45 | 38.79 | 80 | 9.71 | 1 |

2020 | 8.52 | 7.183 | 2.744 | 9.73 | 3.531 | 5.303 | 34.22 | 38.41 | 76 | 9.91 | 1 |

2019 | 10.41 | 7.008 | 2.750 | 9.05 | 3.488 | 5.018 | 31.05 | 37.78 | 73 | 9.33 | 1 |

2018 | 10.86 | 6.553 | 2.525 | 8.24 | 3.388 | 4.614 | 29.75 | 37.28 | 68 | 9.26 | 1 |

2017 | 12.64 | 5.959 | 2.297 | 7.43 | 3.288 | 4.256 | 28.23 | 36.61 | 65 | 9.27 | 1 |

2016 | 13.57 | 5.378 | 2.080 | 6.76 | 3.202 | 3.889 | 27.16 | 36.52 | 61 | 9.13 | 1 |

2015 | 11.99 | 4.992 | 1.886 | 6.20 | 3.166 | 3.613 | 26.34 | 36.49 | 58 | 9.13 | 0 |

2014 | 13.83 | 4.691 | 1.722 | 5.64 | 3.140 | 3.281 | 25.38 | 36.40 | 56 | 9.04 | 0 |

2013 | 13.03 | 4.350 | 1.559 | 5.15 | 3.071 | 3.036 | 24.59 | 36.39 | 53 | 9.05 | 0 |

2012 | 14.57 | 3.977 | 1.407 | 4.68 | 2.977 | 2.866 | 23.28 | 35.59 | 49 | 8.94 | 0 |

2011 | 13.27 | 3.628 | 1.267 | 4.18 | 2.880 | 2.387 | 21.13 | 45.24 | 46 | 8.85 | 0 |

2010 | 11.9 | 3.081 | 1.058 | 3.65 | 2.696 | 1.956 | 18.88 | 26.84 | 44 | 8.69 | 0 |

2009 | 11.95 | 2.618 | 0.925 | 3.22 | 2.525 | 1.650 | 16.78 | 24.16 | 42 | 8.38 | 0 |

2008 | 12.14 | 2.410 | 0.851 | 2.89 | 2.420 | 1.450 | 14.36 | 20.70 | 39 | 8.27 | 0 |

2007 | 12.1 | 2.049 | 0.745 | 2.47 | 2.363 | 1.215 | 12.13 | 19.15 | 37 | 8.19 | 0 |

2006 | 12.09 | 1.674 | 0.632 | 2.09 | 2.185 | 0.982 | 10.14 | 18.36 | 36 | 8.04 | 0 |

2005 | 12.4 | 1.437 | 0.569 | 1.82 | 2.005 | 0.842 | 8.53 | 17.54 | 35 | 7.83 | 0 |

2004 | 12.29 | 1.249 | 0.507 | 1.59 | 1.777 | 0.724 | 6.96 | 16.72 | 35 | 8.01 | 0 |

2003 | 12.41 | 1.067 | 0.456 | 1.40 | 1.530 | 0.621 | 5.83 | 16.20 | 35 | 7.91 | 0 |

2002 | 12.86 | 0.951 | 0.427 | 1.24 | 1.324 | 0.548 | 5.60 | 15.72 | 34 | 7.73 | 0 |

2001 | 13.38 | 0.872 | 0.397 | 1.08 | 1.223 | 0.464 | 5.58 | 15.81 | 36 | 7.62 | 0 |

2000 | 14.03 | 0.794 | 0.371 | 0.93 | 1.156 | 0.385 | 4.90 | 15.61 | 36 | 7.11 | 0 |

数据来源:作者根据国家统计年鉴数据整理而得。

三、实证分析

(一)参数估计

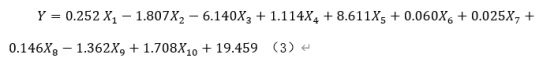

本文采用Eviews9.0统计软件作为实证分析工具,将上述的解释变量数据代入模型(1)中进行数据处理,用最小二乘法(OLS)估计参数,得到初步回归结果,即方程(3):

(3)

(3)

表2 初步回归计算结果

X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | C | |

系数 | 0.252 | -1.807 | -6.140 | 1.114 | 8.611 | 0.060 | 0.025 | 0.146 | -1.362 | 1.708 | 19.459 |

标准差 | 1.879 | 5.428 | 0.875 | 1.244 | 2.092 | 0.174 | 0.032 | 0.143 | 0.798 | 0.588 | 8.094 |

t值 | 0.134 | -0.333 | -7.015 | 0.896 | 4.117 | 0.346 | 0.780 | 1.025 | -1.707 | 2.907 | 2.404 |

P值 | 0.895 | 0.746 | 0.000 | 0.390 | 0.002 | 0.737 | 0.452 | 0.328 | 0.116 | 0.014 | 0.035 |

表3 初步回归计算参数

拟合优度 | 调整拟合优度 | 回归标准差 | 残差平方和 | F-统计量 | F检验显著性水平 |

0.9714 | 0.9455 | 0.3885 | 1.6599 | 37.3997 | 0.0000 |

(二)拟合优度检验和F检验

根据表2、3中的回归结果可以得到以下结论:回归方程(3)的R2(拟合优度)和![]() 2(调整拟合优度)分别为0.9714和0.9455,说明该方程的拟合情况较好。进一步对其进行F检验,首先提出原假设H0:

2(调整拟合优度)分别为0.9714和0.9455,说明该方程的拟合情况较好。进一步对其进行F检验,首先提出原假设H0: ,备择假设H1::

,备择假设H1:: ,通过查阅F检测表,在给定显著水平

,通过查阅F检测表,在给定显著水平![]() ,自由度

,自由度![]() 和

和![]() 的临界值F(10,11)=2.854,而回归后得出

的临界值F(10,11)=2.854,而回归后得出![]() ,故而拒绝原假设H0,接受备择假设H1,即表明各回归系数

,故而拒绝原假设H0,接受备择假设H1,即表明各回归系数![]() 0,选取的解释变量都会对被解释变量造成影响。但观察各个解释变量的t统计量值和对应p值时可以发现,在95%的置信区间内,只有X3、X5、X10三个解释变量的系数显著,剩余解释变量的系数在该置信区间下不显著,说明各个解释变量间存在多重共线性,需要进一步修改、改进回归方程。

0,选取的解释变量都会对被解释变量造成影响。但观察各个解释变量的t统计量值和对应p值时可以发现,在95%的置信区间内,只有X3、X5、X10三个解释变量的系数显著,剩余解释变量的系数在该置信区间下不显著,说明各个解释变量间存在多重共线性,需要进一步修改、改进回归方程。

(三)多重共线性检验及改正

如上所述,鉴于方程(3)中多个解释变量间存在多重共线性,而多重共线性的存在会对回归结果的准确度产生较大的影响,无法得到最优的回归方程。通常解决多重共线性可以采用向前引入法、向后剔除法和逐步回归法三种方式来保留对被解释变量有显著影响的解释变量,同时剔除作用不显著的解释变量。笔者在本文中选择使用逐步回归法来优化回归方程,按各个解释变量的显著情况大小,从大到小逐个引入回归方程。在对所有解释变量进行一一抉择和迭代后,得到改进后的最优回归方程(4),如下所示:

表4 计算结果

X3 | X5 | X6 | X9 | X10 | C | |

系数 | -5.923 | 8.899 | 0.178 | -1.415 | 1.540 | 25.322 |

标准差 | 0.417 | 0.897 | 0.068 | 0.507 | 0.411 | 3.641 |

t值 | -14.195 | 9.927 | 2.615 | -2.793 | 3.750 | 6.955 |

P值 | 0.000 | 0.000 | 0.019 | 0.013 | 0.002 | 0.000 |

表5 回归计算参数

拟合优度 | 调整拟合优度 | 回归标准差 | DW统计量 | F-统计量 | F检验显著性水平 |

0.9675 | 0.9573 | 0.3435 | 3.2056 | 95.2533 | 0.0000 |

图3 我国人口出生率实际值与预测值对比图

方程(4)是对原始回归方程进行逐步回归后的结果。在优化后的回归方程(4)中,解释变量X3(城镇单位就业人员平均工资)、X5(全国教育经费)、X6(全国参加生育保险人数占全国女性总人口百分比)、X9(公民平均受教育年限)和X10(国家是否实行了全面开放二胎政策)对被解释变量Y(我国人口出生率)影响显著,其中解释变量X3、X5、X6、X9和X10对应系数的p值分别为0.000、0.000、0.019、0.013和0.002,均在95%的置信区间下显著。方程(3)的拟合优度和调整拟合优度也分别达到了0.9675和0.9573。通过对于图3中拟合曲线(橙色)和实际曲线(蓝色)的观察,不难发现两条曲线趋势极为接近,拟合程度很高,同时观察差值曲线,各年的预测结果和实际值间的差除了2014年的0.98外,其余差值几乎都在0.5内,同样证明该方程拟合程度相当不错。最后对回归方程(4)进行序列自相关性的检验,本文采用的是杜邦-沃森检验法。根据表5所示的统计结果,回归方程(4)的DW统计量为3.2056。通过查阅DW表,当解释变量个数为5,样本数为22时,下限临界值dL=0.86,上限临界值dU=1.94,对此回归方程的DW统计量3.2056大于上限临界值dU=1.94,所以该回归方程不存在序列正相关。基于上述证明,笔者认为回归方程(4)可以作为最优的回归方程,具有研究意义。

(四)回归方程的结论

根据回归方程(4)的结果,笔者确定了影响二十一世纪中国人口出生率的因素共有五项,分别为城镇单位就业人员平均工资、全国教育经费支出、全国参加生育保险人数占全国女性总人口比例、公民受教育年限和当年度国家是否实行了全面开放二胎政策。这些变量中城镇单位就业人员平均工资和平均受教年限与人口出生率呈负相关。全国教育经费投入、全国参加生育保险人数占全国女性中人口比例和当年度国家是否实施全面放开二胎政策对人口出生率的影响为正。多元回归模型(4)的经济意义为:假设在其他变量不变的情况下,城镇单位就业人员平均工资每增加1万元,人口出生率将下降5.923个千分点(5.923‰);假设在其他变量不变的情况下,全国教育经费支出每增加1万亿元,人口出生率将增加8.899个千分点(8.899‰);假设在其他变量不变的情况下,全国参加生育保险人数占全国总女性比例每增加1%,人口出生率将增加0.178个千分点(0.178‰);假设在其他变量不变的情况下,全国公民平均受教育年限每增加1年,人口出生率将下降1.415个千分点(1.415‰)。

四、结论

先看两项与人口出生率呈负相关的指标——城镇单位就业人员平均工资和公民平均受教育年限,它们与出生率呈负相关是不难理解的,其背后的逻辑很清晰。

随着经济的飞速增长和产业结构的升级,劳动者可以获得比过去高出很多的报酬。然而,为了适应时代的发展,他们必须加大知识与技能学习的时间和成本,这也促使年轻人在三十岁前将重心完全放在工作上,几乎没有时间和精力考虑家庭问题。这也是为什么近年来晚婚的现象越来越普遍的原因。据统计,20-24岁女性和25-29岁男性未婚率相较于30年前,分别增加39.50和37.14个百分点(原新、范文清,2022)。这就是社会进步的代价,在这样的社会环境下,生育欲望降低就是社会发展的必然趋势。

至于公民平均受教育年限对出生率的负影响主要是因为女性受教育年限的上升而引起的。有学者认为受过高等教育的妇女生育子女要少于受过教育的妇女和未受过教育的妇女。因为当妇女所受的教育越多、自身能力越强,同时能够容易掌握生育知识和相应的避孕方法,还容易摆脱传统观念的束缚(张夏雨,2021)。根据第五次人口普查的数据,2000年时我国公民的平均受教育年限为7.62年,其中男性为8.14年,女性为7.07年。到了2021年时,我国公民的平均受教育年限提高至了9.71年,其中男性为9.99年,女性为9.42年。从2000年到2021年时,我国平均受教育年限上升了27.43%,其中男性上升22.72%,女性上升了33.24%。从上面一组数据对比中可以发现女性是受教育年限上升过程中最大的受益群体。当女性的受教育层次得到大幅提升并接受到职业化和专业化教育后,就会实现女性社会认同的一个转变,从家庭向职场的转变,用其所具备的才能为社会提供服务,这一转变优化了我国职场的性别结构和职场环境。结果导致晚婚晚育的出现以及生育意愿的降低。

上述两个指标与人口出生率呈负相关,当下出现的人口出生率下降和人口负增长只是社会发展到某个阶段的一个必然结果,所有发达国家都经历过这个过程,因此并不是一件多么耸人听闻的事情,完全不需要引发过度的社会恐慌。信息化时代对于人才需求的增加客观上要求国家继续加大教育投入,未来女性受教育的层次和比例会进一步提高,也就意味着生育意愿只会进一步降低,从这个意义上说,未来的中国需要的是人口的质量而非数量。根据联合国开发计划署公布的发达国家平均受教育年限,美国为13.2年、德国为14.2年,日本为12.9年,相比之下我们与这些发达国家还存在着3到4年的差距,这段差距在不远的将来势必会追上。人口出生率的降低和人口负增长是任何国家社会和经济发展到一定程度时必然出现的具有普遍性的问题,和中国同样身处东亚地区的日韩两国,人口自然增长率早就为负,这就是很好的证据。截止2021年,全球人口负增长持续年限超过10年的国家和地区已有20余个(原新、范文清,2022)。因此对于中国而言,在人口进入了“低出生、低死亡、低自然增长”的后人口转型时期,应该积极研究与顺应人口发展规律,避免人口出生率出现断崖式下降仍有充足的调整时间窗口。

调控人口出生率仍有三个正相关指标:全国参加生育保险人数占全国总女性比例、全国教育经费支出和当年度是否实行了全面开放二胎政策。首先,全国享受生育保险待遇人数占全国总女性比例。母亲作为整个生育过程中最重要的角色,自身权益很大程度上依赖于生育保险。笔者曾对各省市参加生育保险人数占各省市女性人数比例进行梳理后发现:虽然各省市都处在出生率逐年下降的大趋势中,但是生育保险推广得越普遍的地区,出生率会下降得越慢,反之亦然。遗憾的是,目前我国的生育保险正面临着监管机制不充分、筹措渠道单一、覆盖面狭窄等问题(玛依拉·吐尔逊、常轩,2017)。因此笔者建议国家应该在全国范围内进一步提升生育保险的覆盖面,争取能全面覆盖到非稳定型就业女性和大部分未就业女性。同时大幅提升生育津贴的补助金额,因为目前的生育保险只是缓解了女性在生育时的经济负担,尚未考量到生育后养育子女的抚养压力,或许可以针对那些经济实力较弱的新妈妈们建立起0-6年期限的长期补助制度。

其次,全国教育经费支出对出生率的影响为正相关则表明教育问题是中国家长在养育儿女过程中最为看重的因素。有学者通过计量的方式推算出在流动人口聚集的城市中,当城市基础教育供给每增加1个百分点,人口出生率就会增加0.327个百分点,而这种基础教育供给对人口增长的提振作用,中部、西部地区是大大高于东部地区的8。我国教育经费的支出主要包括了教育事业费和教育基本建设费,具体落实在了义务教育、学前教育、贫困生资助等方面。随着教育经费的大量投入,不仅可以从硬件(校舍的新建和翻修)和软件(师资力量)上缩小各地区间教育资源的差距,也能使得基础教育覆盖所有适龄儿童。在渊源不断的教育经费投入下,城镇里的孩子们就有可能在学校里获得更加优质的教育和辅导,贫困地区的儿童也能享受到国家免费的义务教育。依托着充足的教育经费,家长们对于子女在教育方面的投入就会缩减,而子女又可以通过日益高品质的公立教育被培养成才。当子女的教育能够得到保障且不需要过多的额外投入,会大大加强父母生育一胎或二胎的意愿。因此国家加大教育投入既能够提升人口出生率,又能使他们接受到必要的良好教育来反哺和回报国家,实在是一举两得。

最后,虚拟变量——国家是否实行全面开放二胎政策对出生率的影响为正相关,表明政策是有效的。客观地说,我国的计划生育政策是人类历史上首次通过强制性政策安排有计划调控人口规模的成功案例,虽然过程有些缺乏弹性与僵化,但是调控效果很显著。在二十世纪八十年代,控制人口数量是一个全球命题,联合国曾宣布占世界人口94%的127个国家都支持了某种程度的计划生育(杨晓锋,2019)。但是以强制性政策工具对生育进行长达30余年的干预很有可能会产生一种制度惯性,让后人无法在短期内跳出刻板生育模式,可喜的是回归结果表明全面放开二胎政策对出生率的影响为正,表明我国公众的生育模式并没有陷入不可逆的制度惯性巢穴,由此来看,生育文化在中国文化中仍具有强大的韧性。这一切都意味着调控人口出生率的时间窗口仍然敞开着,大可不必过分担忧。

回到本文最初想要探讨的问题——人口负增长真的那么可怕吗?笔者认为,人口出生率下降或是总人口出现负增长是不可避免的一个现象,甚至可以看作是国家走向发达的一个标志,当下真正重要的问题是如何平稳渡过前期强制性人口政策带来的人口结构失衡的困境,以及避免人口出生率快速下降带来的社会震荡,从而消解短期内迅速到来的老龄化、“少子化”的冲击,最终通过2-3代人的自然发展使人口规模维持在10亿人的规模(李侠、谷昭逸,2022),对于中国而言就是比较合理的,基于上述分析得到结论,为了避免短期内人口出现断崖式下降,现实路径就是在生育保险覆盖面、全国教育经费支出和人口政策完善这三方面做出扎实工作。

参考文献:

(1)王广州,王军.中国人口发展的新形势与新变化研究[J].社会发展研究,2019,6(01):1-20+242.

(2)Cheyney,B.E.P.,1929,“An Introduction to the Industrial and Social History of England”,London:MacMillan,p.188.

(3)傅新球.工业革命时期英国人口增长的几个问题[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2016,44(05):590-596.DOI:10.14182/j.cnki.j.anu.2016.05.010.

(4)、(6)原新,范文清.人口负增长与老龄化交汇时代的形势与应对[J].南开学报(哲学社会科学版),2022(06):1-10.

(5)张夏雨. 我国人口出生率宏观影响因素研究[D].安徽财经大学,2021.DOI:10.26916/d.cnki.gahcc.2021.000195.

(7)玛依拉·吐尔逊,常轩.我国人口出生率及其影响因素研究——基于动态GMM模型和门限模型的实证分析[J].价格理论与实践,2019(11):53-56.DOI:10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2019.11.012.

(8)杨晓锋.城市基础教育供给对家庭生育焦虑的影响——以中国的50个城市为例[J].城市问题,2019(12):64-71.DOI:10.13239/j.bjsshkxy.cswt.191208.

(9)(意)马西莫·利维·巴奇作;王帅,束田,毕天宇译. 世界人口简史[M]. 北京:中国友谊出版公司, 2022.02. P266。

(10)李侠,谷昭逸.从渐进到激进:复盘中国人口政策制定过程[J].民主与科学,2022(06):37-40.

【博主跋】自去年完成第一篇人口文章后,这篇是我们小组关于人口问题的第二篇文章,有空闲的话再作一篇,形成三部曲,这篇文章发表在《民主与科学》2023(4),与尚老师合作愉快,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢。

2023-9-15于南方临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1402725.html

上一篇:社科BUG之一:版面费可以用基金报吗?

下一篇:真正的关怀很多时候都是技术性的