博文

数字治疗在精神疾病治疗中的应用及伦理问题

|

数字治疗在精神疾病治疗中的应用及伦理问题

1、吕慧云 2、李侠

(1、2上海交通大学科学史与科学文化研究院 上海 200240)

摘要:数字治疗作为一种新的治疗模式,可以破解传统医疗面临的诸多困境,如医疗资源的供需矛盾,治疗时间与空间的无限延展、医患之间的信任关系的建立等,展现出一种新的发展空间,一方面,这些优点在数字治疗技术应用于精神疾病的治疗中得以充分展现,另一方面,不可否认的是数字治疗技术也可能引发新的伦理困境,如隐私问题、数字技术的可靠性问题,以及伦理约束问题,对此,提出数字治疗中的分布式伦理架构,将具体责任与各类主体直接挂钩,从数字技术的生产者、运营商、监管者、医生、消费者到公众都分摊一部分责任,从而实现对数字治疗技术的全方位、全链条的监管与伦理规训,基于此,数字治疗技术才能最大限度上造福人类,进而为我国数字治疗技术的发展提供一种有益的借鉴。

关键词:数字治疗、精神疾病、隐私、分布式伦理

中图分类号:B82 文献标识码:A

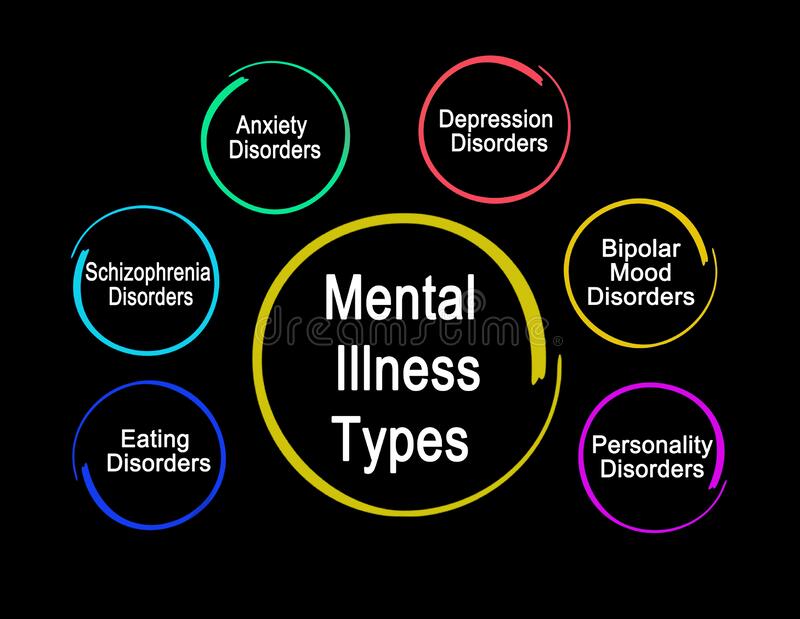

精神障碍绝不仅仅局限于一小群有心理问题的个体,而是一个对全社会造成重大后果的重大公共卫生问题。[1]精神疾病的治愈困难重重,已有研究表明,在早期阶段进行干预,对于精神疾病的治愈至关重要。《柳叶刀》杂志在十五年前的相关研究表明,中国大约1.73亿人有精神疾病。相信随着工业化进程的加速,这个比例还会略有提高。在所有社会中,精神障碍在年轻人的疾病负担中占很大比例。解决心理健康问题面临的关键挑战包括心理健康专业人员短缺,非专业卫生工作者向年轻人提供优质心理健康服务的能力和积极性都比较低,以及社会文化环境给精神疾病患者带来的耻辱感。[2]

精神疾病的治疗因精神病医生数量少和患者数量多之间的严重不匹配,导致很多精神疾病患者错过最佳的治疗时机,并且难以获得专业医生的诊断和治疗。这种供需矛盾短期内很难解决,好在技术的进步会带来改变困境的新契机,基于数字技术的数字治疗是利用人工智能、5G、大数据和医学交叉所产生的一种新的治疗手段。数字治疗的原理是基于大数据和机器学习技术而形成的一套治疗方法,可以应用于精神疾病的早期筛查、干预、确诊以及治疗和愈后的整个治疗环节。数字治疗技术的引进将对传统精神疾病的治疗模式产生巨大的变革作用。

鉴于精神疾病治疗是一项非常复杂而漫长的过程,数字治疗通过人工智能及大数据系统辅助医生诊疗,可以摆脱空间限制、大幅度降低治疗成本以及全天候诊疗,这些都是传统治疗模式所不具备的优点。由于治疗模式的改变,数字治疗还能最大限度上改善医生与患者之间的关系。传统的精神疾病治疗中,医生和患者之间需建立信任关系,由于传统诊疗的局限性与不确定性,在短期内医生和患者之间很难建立起信任连接,患者众多而医生不足更是加剧了这种紧张情况。数字治疗的出现使得建立一个医患共享的网络平台成为可能。基于这样的平台,医生能够随时了解患者的具体情况,而患者由于直接面对网络,减少了与他者(医生)面对面带来的紧张感与耻辱感,这就为逐渐建立良好的信任关系铺平了道路。

数字治疗依托手机等移动设备,应用软件,穿戴设备等动态地记录下患者的神经生理信息。通过数据收集与整理,医生能够实时追踪患者的各项生理指标的真实状况,并据此对进一步的治疗提出最优的诊断建议。通过与数字治疗软件的互动,患者主动地记录自己的身体、心理状态,对于疾病的管理承担起积极主动的角色作用。基于这一数字治疗的平台或软件,患者和医生都能够对疾病产生全程的了解,并根据记录的数据决定相应的治疗。由医疗过程产生的大量个人数据记录能够对患者疾病的发展与变化起到长期的检视与评估作用。

基于上述理由,能够看出数字治疗相较于传统的精神疾病治疗(药物治疗、心理治疗),能够更好地推动精神卫生领域治疗的精准化与规模效应,这将极大缓解当下专科医生不足的困境,而且治疗不受时间限制,从而实现治疗由间断性治疗向全程治疗的跨越。通过利用数字技术的快捷性,还可以实现对精神疾病患者的快速早期诊断与干预。

可以预见数字治疗的广泛应用场景很快就会得到市场的追捧,但是它所暗含的潜在风险也是无法忽视的,在整个社会对于精神疾病患者的歧视环境没有得到根本改变的情况下,如何防范数字治疗对于精神疾病患者隐私的泄露所带来的二次伤害,已经成为各界亟需考虑的问题,从这个意义上说,数字治疗所面临的伦理困境必须进行深入的讨论,否则会出现它解决的问题远没有带来的问题多的现象。基于这种理解,本文拟解决两个问题:其一,数字治疗技术的缘起与现状;其二,数字治疗所隐含的伦理风险及其治理。

一、数字治疗在精神疾病治疗中的应用

数字治疗理念的提出最早可以追溯至1995年,来自美国波士顿的约瑟夫·克维达尔(Joseph Kvedar) 博士领导的一个项目,意图在医院或医生办公室的传统设置之外提供医疗服务,同时提出“一对多护理模式”。[3]这个想法是通过克服约束医疗服务提供的时间、地点和人员的限制来扩大医生的服务范围,同时通过提供访问、便利和效率来更好地照顾资源较少的患者。[4]据笔者考证,赛弗(Sepah)等人于 2015 年首次提出“数字治疗”(digital therapeutics)一词,并将其正式定义为“在线提供的基于证据的行为治疗,可以提高医疗保健的可及性和有效性。”[5]数字治疗是使用软件、应用程序、可穿戴设备和其他数字技术协同作为治疗干预手段来治疗各种疾病的一种全新治疗模式。这些设备、技术和相关规范一起构成了数字疗法。从更广义的角度来说,数字治疗可以被定义为“一种利用数字技术,尤其是在线健康技术来治疗一种医疗或心理疾病的技术。”[6]数字治疗作为一种新兴的数字技术之一,体现了个性化的医疗原则。在未来,数字治疗将作为一种经过相关医疗监管部门监管的治疗方式,从而引领人类进入数字治疗的新医学时代。

数字治疗在精神疾病领域的重要应用是采用认知行为治疗理论作为基础,它侧重于通过定期指导以改善患者的行为和生活方式。精神疾病患者的病源不仅有内在的生物学因素,还与外在的信念、行为、生活方式等息息相关。借助数字治疗技术,通过长期的、持续的观念塑造,能够以潜移默化的方式改变患者的行为和生活方式,培养一种良好的生活习惯。按照数字治疗联盟的定义,“数字治疗提供基于证据的治疗干预措施,由高质量的软件程序驱动的循证医疗干预,以预防、管理或治疗一些障碍或疾病。它们被独立使用,或与药物、设备或其他疗法一起使用,以优化患者的护理和健康结果。”[7]如果说生理上的疾病对于医疗器械等具有高度依赖性的话,那么心理上的疾病则不那么依赖器械,出于隐私等考虑,这类疾病更适合于自由宽松的环境,而数字治疗在这方面具有得天独厚的优势。

数字治疗基于软件应用平台,提供给患者和医生一种非在场的治疗精神疾病的技术手段。数字疗法在应对精神疾病的早期干预问题上能够起到很好的辅助作用,能够弥补传统治疗方式中存在的不足。如通过对特定社交网络数据进行分析和研判,可以尽早发现精神疾病的潜在患者以及发病的可能性;此外,已有的数字治疗技术对于监督辅助精神疾病患者服药起到良好的辅助作用,虚拟现实的社交场景能够帮助有社交障碍的患者学习真实的社交场景,缓解心中的社交恐惧。对精神疾病的正确认知深刻地影响了治疗的效果和早期的干预与判断。数字治疗的应用不仅能够对疾病干预起到及时的介入作用,还能够对精神疾病的知识普及起到良好的传播效果。通过特定的软件,人们能够对自己的精神状况进行预判。

以上这些只是数字治疗广泛应用场景中的一个侧面而已,在精神疾病与心理疾病的治疗中,数字治疗具有更为独特的优势,由于这类疾病涉及个人隐私以及潜在的社会歧视,患者很难信任医生,从而导致治愈率较低以及复发频繁,正如美国精神疾病专家哈罗德•G•科尼格指出的:“我们知道,病人是否遵从治疗措施,与病人对医生的信赖有着极为紧密的关系。在对马萨诸塞州联邦政府所雇佣的7204位成人的研究中,医生对于作为完整的人的病人的了解和病人对于医生的信任,是与病人遵从治疗措施的状况密切相关的两个因素。在其他因素相同的情况下,若医生对于作为完整的人的病人的了解分值达到95个百分点,那么,相对于了解分值仅达到5个百分点的医生,病人的遵从率要高出2.6倍。”[8]

即便在正常的医患关系中,医生和病人之间建立良好的信任关系都很难,更何况是具有传统负面评价的精神与心理疾病,但是后者对医患信任关系的要求更高,正如美国精神病学专家欧文•D•亚隆提及的心理治疗的两个座右铭:“其一,心理治疗的目的是把病人带到能够做出自由选择的境地;其二,关系产生治愈……如果心理治疗研究确立了某个事实的话,那就是病人和治疗师之间的积极关系和治疗结果有正相关。”[9]从这个意义上说,一旦病人能与治疗师建立深入关系,就已经产生改变,病人学到自己有爱的能力,体验到多年来蛰伏的情感。用数字治疗技术替代现实医生,可以很好地越过为建立信任关系所需穿越的漫长旅途。

在传统心理治疗中还存在一种潜在的伦理风险,即医患之间的亲密关系,据《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则》[10](2018年版,以下简称守则)中明确规定:“心理师不得与当前寻求专业服务者或其家庭成员发生任何形式的性或亲密关系,包括当面和通过电子媒介进行的性或亲密沟通与交往(1.8)。”在常规心理治疗中,心理师应公正地对待寻求专业服务者,不得因其年龄、性别、种族、性取向、宗教信仰和政治立场、文化水平、身体状况、社会经济状况等因素歧视患者,由于不同医生价值观的差异,这些要求在现实诊疗中总会出现各种疏漏,但是,所有这些容易产生伦理问题的环节,只要算法设计合理并经过严格审核,大多可以避免,而且算法不会出现人类所普遍具有的偏好、厌恶以及疲劳和情绪变化,从这个意义上说,数字治疗比传统治疗更客观,也更容易保持价值中立,而这些恰恰是精神疾病患者最渴求的。

在数字时代,随着很多疾病治疗设备的数字化,我们能利用数字技术解决很多传统身心疾病的治疗困境,除了上面提到的建立信任关系以及面对面治疗中可能存在的伦理风险之外,数字技术还有很多明显的治疗优势,比如治疗成本,目前线下的心理治疗成本仍很高,而且很多还没有纳入医保系统,这就导致很多心理疾病患者由于经济原因没有得到有效治疗,而数字治疗的边际成本接近于零;再有,数字技术在心理治疗中还可以摆脱时间空间的限制,这对于心理疾病患者来说非常重要。牛津大学睡眠医学教授、数字治疗公司Big Health的联合创始人兼首席医疗官科林·埃斯皮(Colin Espie)博士指出:“数字疗法是未来更广泛的数字健康领域的重要组成部分,精神和行为障碍特别适合数字干预,数字医学是真正的个性化行为医学”。[11]

从移动医疗应用程序、健身追踪器到支持医生每天做出临床决策的软件,数字医疗技术正在催生医疗保健领域的一场革命。从这一数字化进程来看,其背后的逻辑是依据数据来探寻疾病的潜在成因、共性特征、诊断标准(各种量表等)和成熟的治疗方案,这也是大数据在医疗领域的具体应用。数字治疗的发展带来医疗领域治疗模式的革新,技术能够辅助医疗的范围进一步扩大,利用数字技术的优势,对医疗领域进行全方位数字化改造,特别是精神病治疗的数字化,既可以破解当下精神卫生领域的落后状况,又可以为和谐社会的建设提供实实在在的帮助。

鉴于数字治疗是由软件程序驱动,以循证医学为基础的干预方案,用以治疗、管理或预防疾病。它与传统的药物治疗和心理治疗的区别是非常明显的,首先,数字治疗所依据的核心技术是以人工智能、机器学习,智能化和大数据为基础的全新治疗范式,拥有传统治疗方法所不具备的基于数字表征的客观性;其次,依托算法技术,专家系统能够设计出有针对性的软件,提供丰富的线上体验。英国牛津大学临床心理学家丹尼尔·弗里曼(Daniel Freeman)和他的同事们正在开发一个用来治疗精神病的虚拟现实系统。他认为,“数字治疗尤其适用于精神病治疗”。[12]

虚拟现实(Virtual Reality, VR)技术由于其良好的多感觉沉浸式交互式模式,被广泛应用于心理治疗、医学手术模拟训练、临床教学等方面。数字治疗作为一种治疗手段能够提供传统治疗所不能提供的体验和交互深度,诚如阿隆所言:“帮助另一个人展现所借助的并不是指示,而是相遇,是‘存在的沟通’。治疗师并不是指导者、塑造者,而是发现可能性的人。”[13]数字治疗技术对于患者而言是平等的、放松的、自由的,而不是面对一个居高临下的主导者,这对于疾病的深入挖掘具有重要意义。

数字治疗已被国际医疗设备监管机构论坛列为“软件即医疗设备”(IMDRF,2014),并且全球医疗监管机构已经开始扩大监督这些产品。监管机构必须不断发展,以适应新时代的卫生保健范式的转变。鉴于心理和行为干预在精神治疗中的作用日益突出,“心理学家集中参与数字治疗的监管评估和监督是至关重要的”。[14]数字治疗是数字技术融入医学领域的一个普遍性趋势,但在这个融入的过程中,如何协调好医生、专家、技术开发者之间的职能分工对于保证数字治疗产品的质量尤为重要。正是因为数字治疗极度依赖对疾病的理解,治疗疾病的前提是理解疾病和患者。因此协调好医生在研发过程中的参与作用对于软件的设计和研发非常关键。

将数字治疗融入严重精神疾病的护理日益得到关注,如“为严重精神疾病设计的数字健康技术(Digital health technologies designed for serious mental illness,简称SMI),相当多的SMI患者表示有兴趣学习使用移动应用程序来管理自己的情绪,监测心理健康症状,并接受数字治疗”。[15]患者/病者与技术产品的互动,实质是借助于智能技术的辅助功能,对使用者的行为进行指导,重塑行为,形成良性的行为习惯。帮助其实现特定的目标,例如遵医嘱服药、参与网上互动等。患者积极参与数字治疗过程本身也能促进疾病的治愈,数字治疗应用于严重精神疾病护理对于病人来说是一种积极的行为和信念的修正过程。

数字治疗技术在编写算法的时候,可以把认知心理学的一些成果结合进去,从而通过数字技术的参与、互动、型塑,重构精神疾病患者的思维与认知模式。数字治疗在精神疾病治疗中的广泛运用,在带来巨大便利的同时,我们也要清醒地意识到任何一项新技术在带来便利的同时,也会带来一些始料未及的副作用,为了使这项新技术得到健康发展,必须未雨绸缪地检视其可能存在的伦理隐患,并加以克服,只有这样一项新技术才能最大限度上服务人类,那么数字治疗在实践中存在的最大伦理隐患以及预防措施又将如何安排呢?

二、数字技术在精神疾病治疗中的伦理问题及其治理

鉴于精神疾病成因的特殊性和复杂性,数字治疗所面临的伦理问题主要有以下三类,首先,数字治疗涉及到患者的隐私问题;其次,数字治疗技术的可靠性问题;第三,数字治疗后果的伦理追责问题。

第一,数字治疗中的隐私问题。

关于隐私的问题由来已久,目前学界还没有就隐私的范围达成共识,但是大部分人都认为自己有隐私权,对于普通公众如此,对于那些身患精神疾病以及心理疾病的患者而言,隐私就显得更为重要,因为这些疾病信息属于私人信息,而且一旦被泄露就会对患者造成严重的伤害,甚至是被社会拒绝与区隔。精神疾病患者的个人隐私是否需要保护,也是一个颇多争议的问题,保护患者隐私是否会对公众造成意想不到的伤害?有严重暴力倾向的精神疾病患者的隐私是否需要被保护?目前还没有形成统一的共识,但是对于大多数不具有公共危害性的其他类型的精神疾病患者的隐私是需要被保护的,这已是共识。我们已经可以坦然地接受人类的实体性(与物理性身体有关的各类疾病,如癌症等)疾病,也应该逐渐学会无歧视性地接受人类的精神性疾病,这是社会文明进步的体现。

传统的医患链条是:患者——医生——医疗机构,隐私泄露的主要源头在于医生及其机构,而数字治疗的医患关系链条转变为:患者——数字技术平台(软件APP等)——医生,此时,隐私泄露的渠道增加了,即来自平台病患信息的泄露。这类案例已经很多了,因此防患平台对于病患数据的泄露就成为数字医疗能否获得社会认同的关键。数字治疗应用过程中会产生大量患者的个人信息和个人隐私,如何保护这些患者信息就是衡量数字治疗产品可靠性的关键指标。只有做好保护患者个人隐私的设计与维护,这类数字产品才能被市场接受以及合规。

我们很容易设想,如果数据平台把病患的数据卖给无良商家,就会出现精准的医疗销售,更有甚者被非法之徒获得,将对病患造成严重的人身与精神伤害。隐私问题之所以在信息时代变得愈发严重,是因为“人类掌握变化的速度不如技术引起变化的速度快。”[16]诚如美国法学家拉里•唐斯所言:“令人担忧的是,我们的数据将被用来伤害我们自己。”[17]新近出台的《中华人民共和国个人信息保护法》,2021年8月20日刚刚在全国人大通过,就宣布自2021年11月1日起执行,这么快速足以说明个人隐私的保护问题在信息化时代已经迫在眉睫,如果没有法律的强力支撑,个人信息的保护将是软弱无力的,也是无法落地的。

因此,对于隐私的保护需要医疗监管部门和法律部门的协同合作,将保护隐私的原则和法律规定写入算法设计中,成为防止隐私泄露以及由此造成重大隐私伤害事件的一种解决路径。数字治疗产品的生产者应对隐私问题进行严格的科学研究和伦理设计,将产品的具体设计和隐私保护伦理、法律细则有机地结合起来,才能最大限度上保护使用者的个人隐私。与此同时,对每个相关从业主体和个人建立相应的、明确的的奖惩机制,从动机处明确各类主体的行为边界。

第二,数字治疗技术的可靠性问题。

数字治疗技术是基于软件应用的一种辅助性治疗手段,而软件是由相关技术人员依据算法写成的代码,在这个过程中,技术开发者由于自身的认知偏见同样会给数字治疗技术带来无法确定的伦理风险,这方面的风险如何防范呢?

在后工业化时代,由于技术更新迭代速度的加快,不是所有人都能跟上时代的节奏,导致患有心理与精神疾病的患者普遍增加,再加上医疗资源的有限性,这就为数字治疗技术的普遍使用提供了巨大的应用场景。但是在市场经济社会,任何技术的提供者也都在寻求自身利益的最大化,这就不可避免地遭遇数字治疗技术的底层逻辑的困扰:市场需求与生产者的利益诉求成为推动技术进步的重要力量。正如英国学者阿里尔·扎拉奇所指出的:“在数据应用方面,政府与商业机构已突破了数据挖掘的局限,转而走上了‘真相挖掘’的路径。人们的生活经历、社会交往甚至是所思所想都可以转化为算法模型里面的数据源。”[18]这里的每个环节对于商家而言都蕴含巨大商机,在技术的加持下,如利用计算机系统的机器学习、大规模并行计划、语义处理等领域的非凡进展,利用算法牟利的潜在路径已经清晰可见,那么如何约束算法对于患者的潜在侵害呢?

由于算法的不透明性,再辅以客观性的标签,导致这种约束变得愈发困难。尤其是研发过程中数字治疗产品的可靠性和安全性的反复测试几乎都处于黑箱状态,以商业机密的名义与外界隔离导致实际的监管几乎处于真空状态。由于数字治疗涉及患者的身心健康,因此必须多管齐下。在具体算法方面要有权威专业机构审查,以此约束算法工程师的偏见和诉求;在消费端,医疗专家除了提供疾病的基本特征信息外,还应该基于医学的人道主义诉求,恪守职业伦理;在广大社会端,从舆论上约束数字治疗公司的趋利倾向;在政策端,管理部门要有相应的政策安排处理各类违规企业,只有多管齐下才能使数字治疗技术更可靠,也才能更好地发挥其建设性作用,同时又使其潜在危害最小化。

具体做法可以依据如下五点:1、以患者的诉求为研究的根本出发点;2、以构建医患信任体系为导向;3、在产品开发之初,对疾病及其特征进行全方位的研究,提升开发软件中算法的针对性,并践行负责任研发理念;4、产品投入应用前应进行大量的监测与评估,以保证产品的安全性和有效性;5、对产品的售后服务进一步完善与落实。

第三,数字治疗后果的分布式伦理追责机制。

由于数字治疗技术的推广与应用涉及开发者、运营商、患者、医生与监管者等,所以,为了规范数字治疗技术使其符合伦理要求,必须对其采取分布式道德设计,按照英国伦理学家卢恰诺•弗洛里迪的观点:“它们是构成多能动者系统的各个能动者间互动的结果,这些能动者是人类成员、人工能动者或者混合型能动者,而且这些结果在其他情况下是道德中性的,或者至少是道德上可以忽略的。”[19]换言之,为了确保一项技术最大限度上为善,所有参与者都是道德承载者,而非仅仅是某一个人的责任,比如算法工程师,只有多主体的协同监管与责任分担,技术向善才有可能实现。这就要求在数字治疗技术的开发应用中各主体都应承担起各自的责任,当然责任的大小是有分别的,对于数字治疗而言,医学专家系统与算法工程师负有最大责任,监管者次之,消费者与公众再次之。

我们以创伤后应激障碍(Post-traumatic stress disorder,PTSD)患者的治疗为例,展现数字治疗的机理、应用场景及其风险。虚拟现实技术能够创造并提供一个高度沉浸式交互的虚拟环境,使人产生身临其境的感受。在治疗多种心理、精神疾病中,由于其沉浸性、交互性、构想性等基本特征,让个体逐渐适应并理解创伤经历,接纳经历,慢慢走出创伤所带来的应激障碍。[20]这里的关键在于虚拟与真实对于物理世界的患者而言,其康复功能几乎具有同样的效果,比如元宇宙的特点之一就是,在沉浸式交互中:“元宇宙影响人的思想和观念。人类学习的过程,就是让大脑习得知识并灵活运用的过程。这些知识来自物理世界还是虚拟世界,并没有区别。”[21]而且很多时候,真实世界的遭遇是不可逆的,而虚拟现实技术却可以很好地、无伤害地再现过往场景,这也许就是元宇宙火热的内在原因之一。

应用虚拟现实技术或者暴露治疗方法来治疗PTSD患者,采取的策略是让个体重新沉浸在过往的经历中,在这一过程中,逐渐提高患者的心理阈值、降低对创伤的敏感与发生率、实现创伤后应激障碍患者的合理治疗与康复。但是,这一治疗方法只是改变个体对待创伤经历的敏感程度。真正关键的方面是改变患者的信念,如何看待创伤经历本身,不仅仅是脱敏,更重要的是真正的接纳经历,激发重新拥抱新生活的勇气。虚拟现实技术所依据的机理是模拟现实,让患者充分感知现实,通过改变患者的认知模式来慢慢改变患者的行为模式。从这个意义上说,如果虚拟现实技术在未来发展更完善了就可以实现艾伯特•埃利斯(Albert Ellis)所提出的的理性情绪疗法(RET),即“该疗法认为,假如人因为某一个事件而产生了激烈的情绪反应,实际上引发情绪反应的并不是这一事件,而是人的信念系统。因此,理性情绪疗法挑战人的这些信念系统,并说明一个人的思考方式或许是不合适的。”[22]

正如英国牛津大学心理学家弗里曼(Daniel Freeman,2008)指出,虚拟现实技术在心理健康方面主要有七个用途:“症状评估,识别症状标志物或相关物,确立预测疾病的因素,对假定的因果因素进行测试,调查症状的差异化预测,确定环境中的有害元素和治疗的进展。在未来的诊所中,有可能也会在VR中对问题进行现场评估。”[23]借助虚拟现实 (VR) 和计算机生成的交互环境,个人可以反复体验他们的问题情境,并通过基于证据的心理治疗学会如何克服困难。

就目前技术而言,虚拟现实场景与真实世界之间依然存在着巨大的鸿沟,这就涉及到数字治疗的有效性问题。另外,还要警惕对数字治疗产品的成瘾问题,防止新技术解决的问题还没有带来的问题多的困境,如现代人对手机以及各种应用软件的成瘾现象。尽管虚拟现实技术在精神疾病的治疗中前景广阔并具有革命性,但是对其后果的影响目前的研究还很不够,这也是在推广数字治疗技术时亟需加快解决的问题。

因此,数字治疗技术的健康发展,需要从源头开始进行全方位、多主体的分布式伦理约束,即从产品开发、设计、监测、评估到售后服务,全方位、全流程的监管,另外,从生产者、监管者到消费者等多主体参与,在这过程中技术的前瞻性与可靠性才能得以保证,这也是福柯所谓的保卫社会的深意所在。任何一件好的科技产品都是在全社会的规训下形成的,数字治疗产品的健康发展同样如此。

三、结语

综上,数字治疗是信息化时代的一种具有革命性的治疗范式创新,它对于医疗资源稀缺约束下的中国具有重要的现实意义,尤其是对近年来快速增长的心理、精神类疾病的治疗更是具有革命性意义,它也是对传统医学范式的一种突破,一些长期困扰医疗体系的问题因其而得以破解,如医患关系、时空关系、信任机制以及看病难、看病贵等问题。但是,我们也要看到任何一种新技术在带来巨大便利的同时,也蕴含一些难以避免的伦理问题,为此,本研究提出对数字治疗技术应建立分布式伦理约束体系,通过多主体、全方位的伦理约束,使这项新技术最大限度上提升公众的福祉。数字治疗技术具有广阔的应用前景,希望本研究能对中国数字治疗产业的发展提供一些有借鉴意义的思考。

参考文献:

[1] Trautmann S , Rehm Jürgen, Wittchen and Hans‐Ulrich,“The economic costs of mental disorders”,Embo Reports,Vol. 17 ,No. 9,2016,pp.1245-1249.

[2] Patel V, Flisher AJ, Hetrick S, McGorry P,“ Mental health of young people: a global public-health challenge”, The Lancet,Vol.369,No.9569,2007 ,pp.1302-1313.

[3] [4] [5]Dang, Amit,Arora, Dimple&Rane, Pawan,“ Role of digital therapeutics and the changing future of healthcare”,Journal of Family Medicine and Primary Care,Vol.9,No.5,2020,pp.2207-2213.

[6] Sverdlov, O., van Dam, J., Hannesdottir, K., & Thornton-Wells, T,“ Digital Therapeutics: An Integral Component of Digital Innovation in Drug Development”, Clinical pharmacology and therapeutics, Vol.104, No.1, 2018, pp.72-80.

[7] 数字治疗联盟,https://dtxalliance.org,2022年1月30日访问。

[8] 哈罗德·G·科尼格:《治愈中的精神性:原因、方法、时机与内涵》,赵秀梅译,北京:北京大学出版社,2014年版,第52页。

[9] [13]欧文•D•亚隆:《存在主义心理治疗》,黄峥、张怡玲、沈东郁译,北京:商务印书馆,2015年版,第424、432页。

[10] [12]中国心理学会,《中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第二版)》,《心理学报》,2018年,第50卷,第11期。

[11] Makin S ,“The emerging world of digital therapeutics”,Nature,Vol.573,No.7775, 2019,pp.S106-S109.

[14]Carl JR, Jones DJ, Lindhiem OJ, Doss BD, Weingardt KR, Timmons AC, Comer JS, “Regulating digital therapeutics for mental health: Opportunities, challenges, and the essential role of psychologists”,British Journal of Clinical Psychology,Vol.61,No. 1,2022,pp.130-135.

[15]Justin S,Tauscher, Dror Ben-Zeev,Integrating Digital Therapeutics Into Care of Serious Mental Illness,https://www.psychiatrictimes.com/view/integrating-digital-therapeutics-into-care-of-serious-mental-illness,2021 .

[16][17]拉里•唐斯:《颠覆定律:指数增长时代的新规则》,刘睿译,杭州:浙江人民出版社,2014年版,第68、72页。

[18]阿里尔·扎拉奇、莫里斯·E·斯图克:《算法的陷阱:超级平台、算法垄断与场景欺骗》,余潇译,北京:中信出版集团,2018年版,第41页。

[19]卢恰诺•弗洛里迪:《信息伦理学》,薛平译,上海:上海译文出版社,2018年版,第382页。

[20]王梦琳、杜龙、赖永静、夏巍、唐安洲,《虚拟现实技术在创伤后应激障碍疾病中的应用》,载《中国数字医学》,2018年第1期。

[21]赵国栋、易欢欢、徐远重:《元宇宙》,北京:中译出版社,2021,第88页.

[22]尼尔•马丁:《人人都该懂的心理学》,李岩松、陈思珺等译,杭州:浙江人民出版社,2019,第257页.

[23]Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B., & Slater, M. ,“ Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders”, Psychological Medicine, Vol.47, No.14,2017, pp.2393-2400.

作者简介:

吕慧云(1991-),女,江苏淮安人,上海交通大学科学史与科学文化研究院博士生,研究方向:科技伦理与科技与社会。

李 侠(1967-),男,辽宁省辽阳人,教授、博导,上海交通大学科学史与科学文化研究院,研究方向:科技哲学、科技政策与科学社会学。

【博主跋】这篇文章写于2021年,修改、调整折腾很久,现发在《哲学分析》2023(1),谢谢成教授与编辑部各位老师的辛勤工作,合作愉快,是为记!

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢!

2023-3-5于南方临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1379021.html

上一篇:世界又一次进入非理性时代

下一篇:瘦身的科技部真被削权了吗?非也