博文

花园土壤中发现的耐药细菌的新型抗生素  精选

精选

|

花园土壤中发现的耐药细菌的新型抗生素

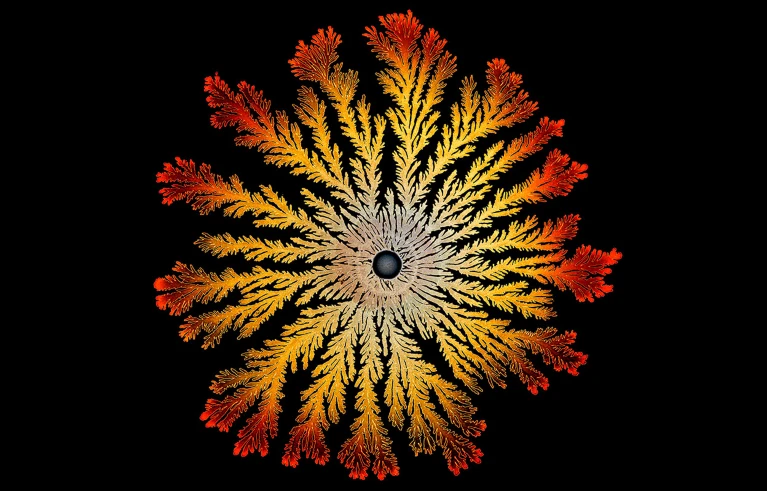

一种 Paenibacillus 对某些病原菌(如大肠杆菌)具有强大的抗菌活性。图片来源:Clouds Hill Imaging Ltd/Science Photo Library

研究人员发现了一种新的抗生素分子,它针对广泛的致病细菌——甚至是对商业药物有耐药性的菌株——并且对人体细胞无毒1.

该分子是在从实验室技术人员的花园收集的土壤样本中发现的。这一发现表明,“在众目睽睽之下隐藏着非常有趣的东西”,马萨诸塞州波士顿东北大学的微生物学家金·刘易斯 (Kim Lewis) 说,他没有参与这项研究。“向他们致敬,他们知道要寻找什么。”

最新的分子以其他抗生素药物所没有的方式靶向细菌的蛋白质制造工厂——核糖体。Lewis 补充说,核糖体是一个有吸引力的抗生素靶标,因为细菌不容易对针对该结构的药物产生耐药性。

寻找新的抗生素是必要的,因为细菌在持续使用时会对现有药物产生耐药性。2021 年,细菌对抗微生物药物的耐药性与全球 110 万人死亡有关,到 2050 年,这一数字可能会增加到 190 万人。

“抗生素耐药性危机是对医学的生存威胁,”加拿大汉密尔顿麦克马斯特大学的化学生物学家、该研究的合著者格里·赖特说,该研究今天发表在《自然》杂志上。

花园品种细菌

赖特和他的同事们着手寻找那些已经发展出以前未知的技巧来杀死病原体的微生物。他们在装有生长培养基的培养皿中收集土壤样本并储存一年。然后,研究人员将这些样本中的微生物暴露于大肠杆菌,这是一种常见的肠道细菌,可导致严重疾病。

一个样本显示出强大的抗菌活性——属于 Paenibacillus 属的一个物种。

进一步几轮筛选、基因组测序和结构分析表明,这种细菌产生的分子属于一组形成套索形结的肽。这些肽以稳健而闻名,甚至可能在被消化后存活下来。“这是一个漂亮、非常紧凑且非常坚固的结构,”Wright 说。

研究人员将这种分子命名为拉里欧杀菌素(lariocidin)。它既能与核糖体结合,也能与转运核糖核酸(tRNA)结合,而转运核糖核酸为核糖体提供了串联成肽链所需的氨基酸构件。通过这种方式,它阻止了遗传密码被正确读取,同时也使密码出现错误,打乱了翻译的结果。刘易斯(Lewis)说,最终,这意味着核糖体产生了错误的肽,其中一些很可能最终对细菌产生毒性并将其杀死。他还补充道,由于拉里欧杀菌素采用了与其他抗生素不同的作用方式,病原体尚未对它产生耐药性。

病原体杀手

在细胞研究中,拉里欧杀菌素减缓了一系列常见细菌病原体的生长,包括许多多重耐药菌株。而且作者没有看到任何对人类细胞有毒性的证据。

研究人员还使用拉里欧杀菌素治疗感染鲍曼不动杆菌 C0286 的小鼠,该不动杆菌对碳青霉烯类药物具有耐药性,被认为是最后的抗生素。未经治疗的小鼠在感染后存活时间不超过 28 小时,但接受治疗的小鼠在 48 小时后仍然存活,并且血液中的细菌水平较低。

赖特说,他和他的同事现在正在努力提高这种分子作为潜在药物的有效性。“作为刚从地下出来的东西,它非常好,”他说,但他们想提高它的效力,以便需要更小的剂量来杀死细菌。在该分子成为用于人类的药物之前,还需要进行更多的研究,包括研究它如何在体内积累以及如何排泄。

Lewis 说,这种分子也相当大,这意味着制药公司可能希望找到方法来制造更小的分子,同时降低脱靶效应的风险。

A broad-spectrum lasso peptide antibiotic targeting the bacterial ribosome | Nature

套索肽(具有独特的、结构上受约束的打结折叠结构的生物活性分子)是天然产物,属于核糖体合成且经翻译后修饰的肽类。套索肽作用于多种细菌靶点,但据报道,没有一种套索肽能够抑制核糖体——细菌细胞中抗生素的主要作用靶点之一。在此,我们报告了由类芽孢杆菌属(Paenibacillus sp.)M2 菌株产生的套索肽类抗生素拉里欧杀菌素(lariocidin)及其内部环化衍生物拉里欧杀菌素 B 的鉴定和特性,它们对一系列细菌病原体具有广谱活性。 我们证明,拉里欧杀菌素类物质通过与核糖体结合并干扰蛋白质合成来抑制细菌生长。结构、遗传和生化数据表明,拉里欧杀菌素类物质结合在小核糖体亚基的一个独特位点上,在那里它们与 16S 核糖体 RNA 和氨酰基 - tRNA 相互作用,抑制转位并导致错译。拉里欧杀菌素不受常见耐药机制的影响,产生自发耐药性的可能性较低,对人类细胞无毒性,并且在鲍曼不动杆菌感染的小鼠模型中具有强大的体内活性。 我们对靶向核糖体的套索肽的鉴定,揭示了发现替代性蛋白质合成抑制剂的新途径,并为开发急需的抗菌药物提供了一种新的化学结构框架。

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1479944.html

上一篇:饮用氢气纳米气泡水辐射防护作用研究【日本2025】

下一篇:阿尔法折叠(AlphaFold)数据告罄