博文

氢气治疗川崎病的动物实验【台湾】

||

氢点评:本研究来自台湾学者,该团队曾经提出氢气治疗川崎病的假说,现在用动物模型验证了该假说。研究发现,氢气吸入能显著改善冠状动物病变,并进一步发现可能是减少了白血病介素6水平,就是缓解了血管炎症反应。这一研究具有延申价值,目前氢气医学领域关于血管炎症的研究比较少,而血管炎症也是一大类影响人类健康的重要疾病,尤其是自身免疫、糖尿病相关和静脉曲张等血管病变。理论上氢气对这些血管病变也具有类似效应,有心的学者可开展相关基础研究或临床观察,以早日给这类患者带来氢气的帮助。

摘要

背景:川崎病(KD)是一种主要影响五岁以下幼儿的综合征,其特点是发生急性血管炎。通过在小鼠和人类受试者上进行的广泛研究,已经证明活性氧物种(ROS)水平的升高在川崎病的发展中起着关键作用,特别是冠状动脉病变(ss)。氢气具有强大的抗氧化特性,能有效调节ROS产生和炎症反应。方法:我们使用干酪乳杆菌细胞壁提取物(LCWE)诱导的小鼠血管炎作为川崎病的动物模型,并用氢气吸入治疗这些小鼠。结果:我们在LCWE处理后的D21和D28观察到小鼠左冠状动脉(LCA)显著扩张和更高的Z分数与对照组相比(p < 0.001),并且在用吸入氢气治疗后,LCA直径(p < 0.01)和Z分数(p < 0.01)显著缓解。我们进一步证明,血清IL-6表达在LCWE处理后的小鼠中更高(p < 0.01),并且在吸入氢气治疗后IL-6显著降低(p < 0.001)。结论:根据我们的文献回顾,这是首次报道吸入氢气对川崎病小鼠模型中的冠状动脉扩张有效。

1. 引言

川崎病(KD)是一种以急性血管炎为特征的综合征,影响主要是五岁以下、有遗传倾向的儿童。1974年,Tomisaku Kawasaki博士发表了一份英文报告,描述了50例川崎病病例。这种综合征的特征是持续发热、结膜炎、粘膜炎症、各种类型的皮疹、手和脚的肿胀硬化以及指尖剥落,以及一侧颈部淋巴结肿大。冠状动脉病变(CALs)是川崎病最严重的并发症,可能导致心肌梗死和冠状动脉瘤(CAAs)的形成[1]。如果不治疗,大约20%的受影响儿童可能会经历血管炎的后遗症并形成CAAs。这可能导致胸痛、心肌梗死,甚至在社区中突然心脏死亡的症状。尽管我们在理解川崎病方面取得了重大进展,但仍需要进一步增强我们对复杂机制的理解。

不同国家之间川崎病的发病率差异很大。它在东北亚国家的发病率最高,几乎每100名日本儿童中就有1名在5岁前患病。相比之下,撒哈拉以南非洲报告的发病率最低。川崎病的病因仍不确定;人们假设它是由遗传易感性与各种环境和免疫学因素之间的相互作用引起的。已识别出几个与川崎病发展和冠状动脉病变风险增加相关的易感基因。即使在静脉注射免疫球蛋白(IVIG)治疗后,约20-30%的川崎病患者也会发现包括暂时性扩张在内的冠状动脉病变。这凸显了针对这种威胁状况的有效治疗方法的缺乏,并强调了在发现新疗法方面需要更多的投入。

线粒体在维持生命中发挥着至关重要的作用,通过调节能量生成、促进信号转导和参与活性氧物种(ROS)的产生。在最近的研究中,线粒体被认为是激活炎症的关键催化剂,这与凋亡和细胞死亡的过程密切相关。氢气,作为环境中最轻且无臭的分子之一,展现出强大的抗氧化性质,有效地调节ROS产生和炎症反应。氢气吸入已在大鼠急性心肌梗死模型中显示出有效增强心脏功能,并且这种改善是通过调节ROS并减轻NLRP3炎症小体介导的吡咯酮来实现的。Wang等人报告称,川崎病患者中升高的NOx(NO3- + NO2-)水平与冠状动脉扩张的发生显著相关。这些升高的NOx水平在IVIG治疗后显著下降。在小鼠和人类受试者上进行的广泛研究表明,增加的ROS在推动川崎病的病理生理学中起着核心作用,抑制NLRP3是川崎病的潜在治疗目标。

由于很难从急性川崎病的儿童身上获得冠状动脉样本,研究人员使用各种动物模型,如小鼠、兔子、猪和狗,来研究该疾病的免疫病理学。这些动物模型是用于研究和探索川崎病机制的宝贵资源。在川崎病研究中使用这些动物模型,使我们能够更好地理解该疾病的发病机制。通过研究这些模型,我们可以探索导致血管炎并发症的免疫-分子机制。这种深入的理解为开发川崎病中的创新治疗方法铺平了道路。干酪乳杆菌细胞壁提取物(LCWE)是最常用的诱导动物模型中川崎病的物质,导致与人类川崎病相关的冠状动脉病变类似的鼠类冠状动脉炎。在心肌的心包/心外膜区域、主动脉瓣或心包、主动脉和冠状动脉中观察到中性粒细胞和单核细胞浸润是动脉炎的常见现象。这种炎症通常发生在疾病开始后的第7天到第14天之间。在本研究中,我们使用LCWE诱导的小鼠血管炎作为川崎病的动物模型,并用氢气吸入治疗小鼠以发展川崎病的治疗策略。

2. 方法

2.1. 伦理声明和动物协议

我们的动物协议由长庚纪念医院的机构动物护理和使用委员会(IACUC)(IRB编号2021082406和2022081801)审查并批准,如我们之前的报告所述。所有方法均按照相关指南和规定执行。从台湾台北Bio-LASCO Taiwan Co., Ltd.购买的四周大的雄性C57BL/6NCrlBltw小鼠。所有动物都饲养在经实验室动物护理评估和认证协会(AAALAC)认证的无病原体屏障设施中,温度为22°C,相对湿度为55%,在12小时光照/12小时黑暗周期中,食物和无菌自来水可随意取用。本研究使用了异氟醚吸入麻醉。研究按照ARRIVE指南进行。

2.2. LCWE诱导的川崎病血管炎小鼠模型

干酪乳杆菌(ATCC 11578)细胞壁提取物(LCWE)的制备如我们实验室之前所述。5周大的雄性小鼠连续7天腹腔注射LCWE(2 mg/kg)(总计280 μg/小鼠)或PBS。根据实验设计,注射后第28天对小鼠实施安乐死。收集血清进行进一步分析。

2.3. 氢气吸入

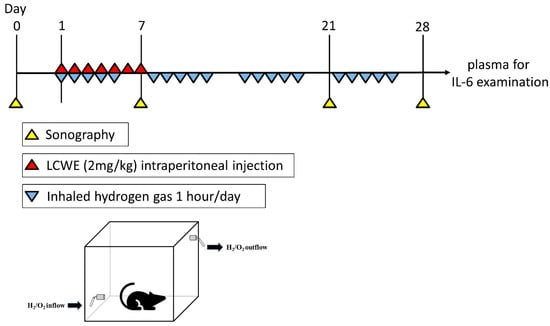

我们使用了由去离子水通过电解产生的氢气和氧气混合气(73%氢气与27%氧气混合物),使用的是专门从水中提取氢气和氧气的氢/氧发生器(型号HB-133;Ota Hydrogen Biotech Co., Ltd., Kaohsiung, Taiwan)。氢气直接以70-75 L/h的速度引入吸入箱(20× 18 × 15 cm,长×宽×高)。在每次实验前,将混合气体冲洗箱体30分钟以替换箱内的空气。在每次实验期间,箱内的氢气浓度由热追踪GC超级气相色谱仪(Thermo Fisher, Waltham, MA, USA)监测。图1显示了LCWE小鼠模型的川崎病血管炎及其吸入氢气治疗的示意图。

图1. 建立LCWE注射小鼠模型后用吸入氢气治疗的示意图。

2.4. 超声心动图和Z分数

所有对小鼠心脏的高分辨率超声心动图检测均由同一位高级技术人员完成。动物超声心动图通过在0天、7天、21天和28天测量冠状动脉尺寸来执行(高分辨率小动物超声[Vevo 3100, FUJIFILM VisualSonics Inc., Toronto, ON, Canada])。使用0天收集的数据的平均值和标准差计算Z分数。

2.5. 使用酶联免疫吸附测定法测量白细胞介素-6

从心室中采集血液样本至肝素管中。根据说明书进行操作,使用酶联免疫吸附测定(ELISA)试剂盒用于小鼠血浆白细胞介素(IL)-6(目录号KMC0061, Invitrogen, Vienna, Austria),以及性能特征的评估。

2.6. 统计分析

实验结果表示为平均数±标准误差(SEM)。为了比较两组,采用双尾学生t检验。对于多重比较中的统计显著性,使用单因素方差分析(ANOVA),随后进行非参数性的Tukey事后t检验和Kruskal-Wallis测试。显著性阈值设定为p≤0.05。

3. 结果

3.1. 在LCWE注射小鼠模型中吸入氢气后冠状动脉病变扩张的缓解

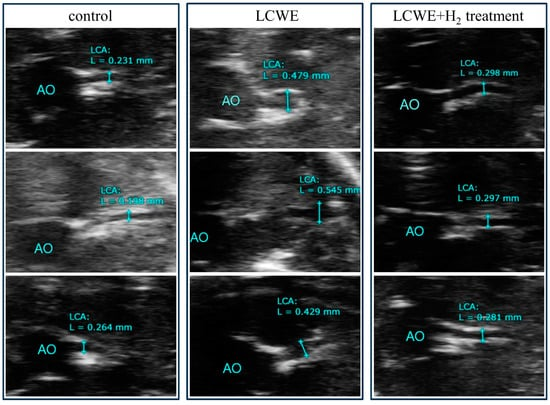

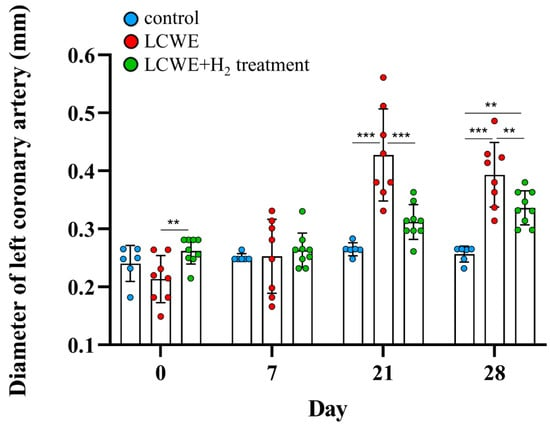

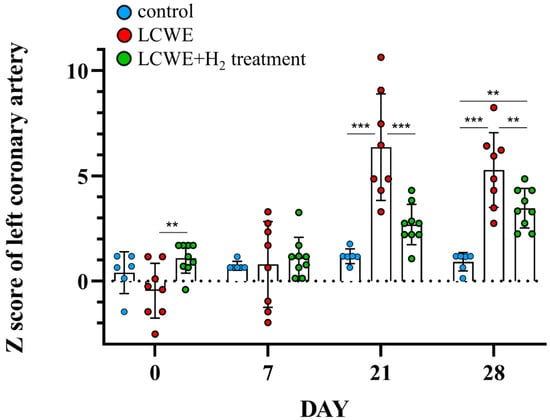

为了深入了解吸入氢气气体在预防冠状动脉病变发展中的可能作用,我们使用了已被证明可诱导CAL形成的LCWE注射小鼠模型。首先,我们检查了55只五周大的雄性小鼠左冠状动脉(LCA)的标准直径(均值±标准差=0.22±0.031 mm)。我们通过超声观察到小鼠在LCWE处理后LCA的扩张(0.43±0.03 mm,N=8,图2,第21天)。接下来,我们评估了不同时间点各组之间的差异,观察到在LCWE处理后的小鼠在第21天(0.43±0.03 vs. 0.26±0.001 mm)和第28天(0.39±0.02 vs. 0.26±0.01 mm)与对照组相比LCA显著扩张(N=6)(所有p<0.001,图3)。然后我们检查了LCWE注射的小鼠吸入氢气后LCA直径的变化(N=9)。我们发现在吸入氢气治疗后LCA直径显著缓解(第21天0.31±0.01 vs. 0.43±0.03 mm,p<0.001,以及第28天0.34±0.01 vs. 0.39±0.02 mm,p=0.006,图3)。在使用Z分数法标准化LCAs后,我们进一步观察到LCWE注射的小鼠LCA的Z分数增加(6.37±0.90 vs. 1.18±0.14,p<0.001在第21天)与对照组相比,并且在吸入氢气治疗后LCA Z分数显著缓解(6.37±0.90 vs. 2.69±0.32,p<0.001在第21天,图4)。

图2. LCWE注射小鼠的左冠状动脉(LCA)超声图像及吸入氢气治疗后的超声图像(测量于第21天进行,蓝色线条表示左主冠状动脉的直径)。

图3. LCWE注射小鼠的左冠状动脉(LCA)直径。吸入氢气治疗后,LCWE注射小鼠模型中LCA扩张的缓解情况。每组收集6至9只小鼠的数据,表示为平均值±标准误。** 表示指定组之间p < 0.01,*** 表示p < 0.001。

图4. LCWE注射小鼠左冠状动脉(LCA)的Z分数。吸入氢气治疗后,LCWE注射小鼠模型中LCA扩张的缓解情况。每组收集6至9只小鼠的数据,表示为平均值±标准误。** p < 0.01和*** p < 0.001表示指定组之间的差异。

3.2. LCWE川崎病血管炎小鼠模型的血浆白介素-6(IL-6)

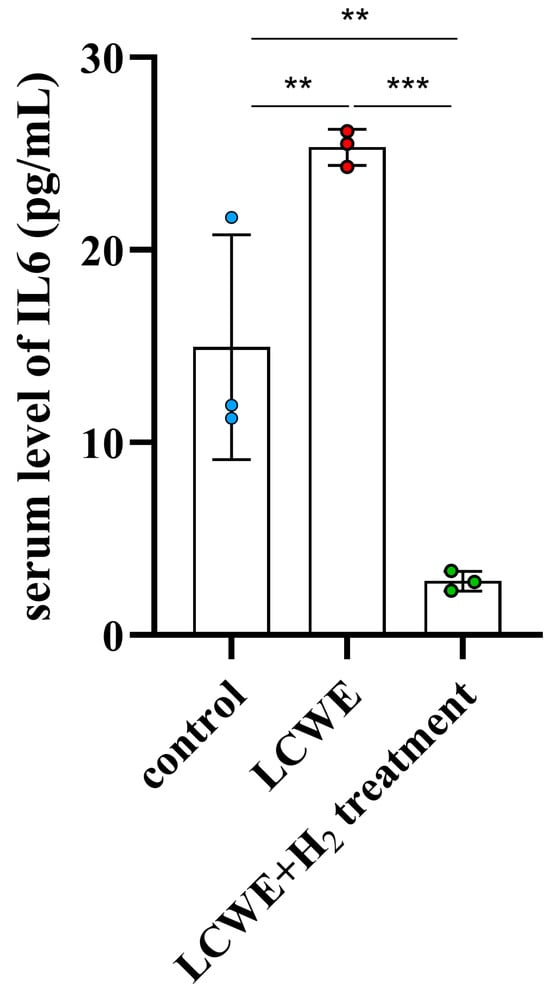

IL-6与川崎病的发病机制有关,且已在川崎病患者的血清和受累组织中观察到IL-6水平升高。接下来,我们确定了在LCWE诱导的川崎病血管炎中,IL-6的表达是否发生变化。我们观察到,LCWE诱导的小鼠中IL-6表达显著增加(p = 0.01)(图5)。我们还表明,吸入氢气治疗可显著降低IL-6表达,这与LCWE川崎病血管炎小鼠模型中冠状动脉瘤(CAL)形成的减少相一致(p < 0.001,图5)。总体而言,我们的数据表明,吸入氢气治疗可减少LCWE诱导的LCA扩张和炎性细胞因子IL-6表达。

图5. LCWE注射小鼠的IL-6表达与对照组相比显著增加(蓝色点)(p<0.01)。在吸入氢气治疗后,LCWE注射小鼠模型的IL-6表达有明显下降(红色点变为绿色点)(p<0.001)。每组三只小鼠的数据表示为均值±标准误。** p<0.01和*** p<0.001表示指定组之间的差异。

4. 讨论

川崎病是一种主要影响5岁以下儿童的罕见疾病。它涉及全身小到中等大小的动脉血管炎症。川崎病最严重的并发症之一是冠状动脉异常(CALs)的发展,这是供应心脏血液的冠状动脉的异常。冠状动脉病变的严重程度不一,从冠状动脉的轻微扩张或肿胀到形成动脉瘤甚至冠状动脉阻塞。这些异常可能增加严重心脏问题的风险,包括冠状动脉疾病、心肌梗死,以及在严重情况下的猝死。早期检测和治疗川崎病对于预防或最小化冠状动脉病变的风险至关重要。高剂量静脉免疫球蛋白(IVIG)疗法和阿司匹林是常用的治疗方法,以减少炎症并防止冠状动脉病变的并发症。然而,即使接受治疗,一些儿童仍可能发展出冠状动脉病变,这强调了密切监测和其他潜在抗炎剂的重要性。

虽然IVIG治疗显著减少了冠状动脉瘤形成的发生率,但大约三分之一的川崎病患者在急性阶段仍然发展出冠状动脉扩张。一项基于341名患者冠状动脉扩张序列分析的先前报告显示,35%的川崎病患者在急性阶段经历了扩张。发病后一个月,17.2%的患者出现扩张,发病后两个月仍有10.2%的患者出现扩张,4%的患者至少持续一年发展出冠状动脉病变(CALs)或动脉瘤。在疾病发作后的5-10天内识别川崎病至关重要,正如使用更精确的治疗方案治疗川崎病一样,特别是对于IVIG抵抗、高风险群体或经历过CAL形成的儿童。在患病初期的5-10天内,以适当剂量的IVIG(单次高剂量2g/kg体重)通过10-12小时输注期进行治疗,将更有效地减少CAL形成。如果川崎病患者在患病后第10天呈现持续的全身性炎症,表现为血沉(ESR)或C反应蛋白(CRP)升高、持续性发热而无其他解释或动脉瘤形成,应给予IVIG治疗。根据疾病的严重程度,川崎病患者可分为不同的组别,包括川崎病休克综合征(KDSS)、巨大动脉瘤形成的川崎病、有动脉瘤形成的川崎病、有冠状动脉扩张的川崎病、有暂时性冠状动脉扩张的川崎病、对IVIG有抵抗的川崎病以及没有CAL或对IVIG无抵抗的川崎病。在这些组别中,可能需要不同的治疗方案,遵循精准医疗的原则。

在Suganuma等人的研究中,每只小鼠腹腔内注射了1000μg的LCWE制剂以诱导主动脉-冠状动脉炎症。相比之下,我们的剂量是每只小鼠280μg,几乎低了五倍。由LCWE诱导的冠状狭窄特征为严重的冠状动脉炎和弹性纤维降解的组织学特征。相比之下,我们的研究通过超声检查发现了冠状动脉的扩张。狭窄病变是川崎病中最危急的冠状动脉病变,因为它们可以引发心肌缺血和心肌梗死,这显著影响了预后。Tsuda等人报告说,包括川崎病(KD)后冠状动脉狭窄发展在内的冠状动脉病变的命运与急性期间冠状动脉扩张的程度有关。因此,后续狭窄的发生和冠状动脉扩张的消退取决于急性期间分支和分叉病变中冠状动脉直径的大小。总之,冠状动脉扩张是川崎病急性期的一个标志,而冠状动脉狭窄是可能跟随扩张之后的严重并发症。

川崎病中的冠状动脉异常(CALs)被认为是由炎症和对冠状动脉壁的损伤造成的。这种损伤的一个假设机制涉及到活性氧物种(ROS)的作用。ROS可以通过各种机制促进血管损伤,包括脂质、蛋白质和DNA的氧化修饰,以及激活参与炎症和细胞死亡的信号通路。在川崎病的冠状动脉或川崎病的背景下,ROS诱导的动脉壁内皮细胞损伤可能导致内皮功能障碍、通透性增加和炎症过程的激活,最终导致川崎病中冠状动脉病变的发展。此外,ROS可以与其他分子相互作用,如一氧化氮(NO),导致反应性氮物种(RNS)的形成,这可能进一步加剧血管损伤和炎症。现有证据表明,血管内皮功能障碍是导致川崎病中心血管病变发展的一系列事件中的一个关键步骤。

大量证据证实,过量的ROS产生在儿童川崎病和川崎病血管炎小鼠模型中心血管病变的发展中起着重要作用。尽管在治疗川崎病冠状动脉异常时采用了现有的抗炎方法,但它们的治疗效果目前有限,导致治疗效果不佳。然而,有一个令人鼓舞的消息,作者Kuo HC报告了一例川崎病患者的案例,该患者有一个直径6.08毫米、长度35毫米的冠状动脉瘤(CAA)。在吸入氢气四个月后,该患者的CAA尺寸回归到正常范围。作者还回顾了吸入氢气在治疗川崎病和COVID-19中的潜在生化和化学方面。这提出了一个新颖的问题:吸入氢气是否能够作为川崎病的一种潜在临床辅助治疗方法提供益处。在本研究中,我们进一步确认了在LCWE注射小鼠的川崎病动物模型中,经过吸入氢气治疗后LCA直径和Z分数的显著缓解。同时,吸入氢气疗法导致IL-6表达显著降低,这与LCWE小鼠模型中川崎病血管炎的冠状动脉病变形成减少相一致。

在一个多中心、随机、双盲、安慰剂对照试验中发现,吸入氢气可能增加院外心脏骤停后的90天生存率,且无神经功能缺陷。这一新颖的观察结果促使人们提出一个问题:吸入氢气是否能够作为川崎病的一种附加临床辅助治疗方法提供额外的益处。在对川崎病儿童进行大规模临床试验之前,有必要评估吸入氢气在川崎病的动物模型中的安全性和有效性,特别是LCWE诱导的血管炎。

5. 结论

在当前研究中,我们首次展示了在LCWE诱导的血管炎川崎病动物模型中,经过吸入氢气治疗后LCA直径和Z分数的显著缓解。我们进一步发现,LCWE处理后的小鼠血清中IL-6表达较高,而吸入氢气疗法后IL-6显著降低。总之,吸入氢气被证明是LCWE诱导的川崎病动物模型中冠状动脉扩张的有效治疗方法。

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1444363.html

上一篇:维护出版诚信不能只说不做《自然》评论

下一篇:脂质参与离子通道家族孔隙的结构成分