博文

碳酸盐岩的早期成岩作用:泥晶化作用

|

在显微镜下经常可以看到碳酸盐颗粒具有“很脏”的黑边,有的甚至向内不均匀的扩张。通过对现代碳酸盐颗粒的观察,发现这种“黑边”是原鲕粒、团粒、内碎屑以及化石碎屑被微小的菌类、钻孔藻(如石内藻)以及海绵腐蚀所造成的。通过腐蚀,开始形成细小的空管,最后又被泥晶碳酸盐充填(或沉淀)。这种腐蚀和充填由稀到密,由边缘逐渐向内部发展。

穿孔的碳酸盐颗粒首先由Nadson(1927)报导过,Bathurst和Monty(1967)在巴哈马群岛记载过并提出泥晶化的概念。颗粒泥晶化分为三个阶段:1)钻孔藻类通过生物钻孔进入碳酸盐颗粒;2)藻类生物死亡和腐烂;3)微晶文石填充钻孔通道。穿孔的藻或真菌类对碳酸盐颗粒自外向内反复地穿孔,随后又被泥晶充填,碳酸盐颗粒逐渐向心地被泥晶(Micrite)交代,这种作用即所谓的泥晶化作用(Micritization)。

泥晶化作用是碳酸盐颗粒在成岩环境中最早发生的成岩作用之一,主要表现为粒屑表面形成的泥晶套,有时甚至完全泥晶化为一个泥晶颗粒。当碳酸盐岩发生重结晶作用时,该泥晶和有机质形成一层覆盖层或微晶包层,并构成了生屑颗粒的原始外表面。作为泥晶套,并不是增长的加积包壳而是交代圈,与内部未被交代部分不是平滑接触,套的宽窄常不均匀(图1、图2)。虽然在全部已完成这种交代的颗粒上已看不到上述区别,但在同一岩石薄片内从交代不彻底的颗粒上,仍可提供这种线索。

图1 泥晶包壳及泥晶化边

粒屑(双壳、腹足、砂屑)大都有一圈泥晶化边,这是由于蓝细菌或真菌对粒屑表面钻孔后被灰泥充填形成的。普通薄片,茜素红溶液染色,单偏光

图2 泥晶包壳及泥晶化边

粒屑(双壳、砂屑)大都有一圈泥晶化边,这是由于蓝细菌或真菌对粒屑表面钻孔后被灰泥充填形成的。普通薄片,单偏光

碳酸盐泥晶套是现代和古代海相碳酸盐沉积中常见的一种早期成岩现象。它的出现和形成具有多方面的地质意义,包括:(1)有助于保存和识别碳酸盐颗粒形态;(2)提供灰泥来源;(3)作为识别沉积环境或早期成岩环境的证据 (Winland, 1968; Kobluk and Risk, 1977; Calvet, 1982; Ried et al., 1992; Reid and Macintyre, 1988)。

由于水底碳酸盐颗粒的泥晶化作用主要是穿石藻(石内藻)或真菌类腐蚀引起的,所以,产生泥晶化的条件必然是浅水,藻穿孔的颗粒丰度常随深度而减小。Swinchatt(1969)指出沉积物中极丰富的类穿孔颗粒是发生在<40米或<15-18米处,认为在现代巴哈马一佛罗里达台地上被穿孔的颗粒丰富,但深度不超过12米。我国河北某地下第三系的泥晶化螺壳及粒等,分布在浅水滩,水深不超过20米。

颗粒的泥晶化作用不出现在静水区,因为这种停滞的较深水不利于藻类繁殖。它们可以产生在扰动水或间歌扰动水。随着水动力加强,泥晶套或泥晶化颗粒原型由基本上保持原颗粒外形和大小,而变得磨圆和碎开。由于泥晶化颗粒是在颗粒还未受到淹埋的水盆地底部进行的,颗粒受到泥晶化的作用,显然要求在水底长期停留或徘徊,而不被迅速掩埋。在合适的条件下,随着泥晶套的加厚甚至全部被交代,标志停留或移动的时间越为持久。因此,Bathurst将泥晶化作用划为海底成岩作用。但更有价值的是,这种颗粒泥晶化特征已被公认是浅滩的典型标志。

例如在河北某地下第三系灰岩中,各种碳酸盐颗粒的泥晶化程度可以划分成三种类型,代表三种不同的形成条件:(1)未经泥晶化的颗粒,以泥晶为基质,为较深的静水区或低能的极浅水产物。由于颗粒埋藏的较迅速以及穿石藻因不繁殖,颗粒没有遭受泥晶化作用;(2)微弱泥晶化颗粒,在弱扰动的浅水处形成。可能藻菌在这里不十分繁殖,颗拉在水底停留时间又不长;(3)强烈泥晶化颗粒,以螺壳为例,碎螺壳(前两种为整螺壳)有较厚的泥晶套,亮晶胶结,反映浅水有较强的水动力条件或间歌性转弱的扰动水。藻菌繁殖,颗粒在水底移动时间较长,此类颗粒为典型的浅滩标志。

基于对碳酸盐颗粒组构的影响,泥晶套分为建设性(图3、图4)和破坏性两类(图5) (Kobluk and Risk, 1977; Perry, 1999)。建设性泥晶套的形成过程可概括为:(1)碳酸盐颗粒表面聚集微生物群落或菌丝体;(2)这些微生物群落或菌丝体很少破坏碳酸盐颗粒组构,而是在原碳酸盐颗粒表面捕获其他沉积组分或沉淀泥晶碳酸钙,从而形成建设性泥晶套。破坏性泥晶套形成于重复性的微生物钻孔及随后的泥晶文石充填(Bathurst, 1966)或生物碳酸盐颗粒微组构的重结晶作用主微生物钻孔中发生迅速的碳酸钙沉淀(Reid and Macintyre, 1998, 2000)。

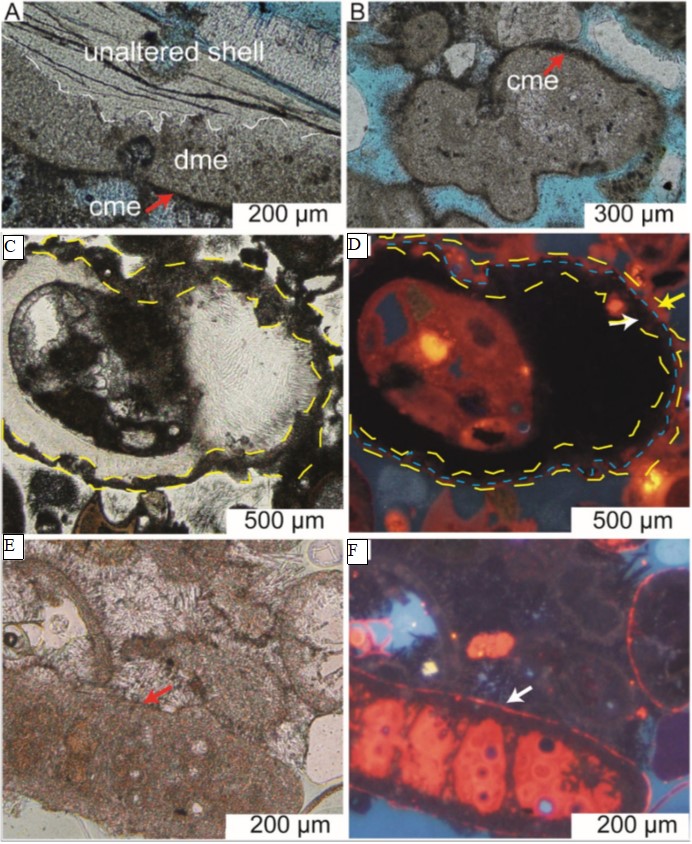

图3 建设性泥晶套的显微特征(Ge et al., 2020)

(A)建设性泥晶套(cme, 红色箭头指示)覆盖于破坏性泥晶套(dme)之上。建设性泥晶套相对于破坏性泥晶套颜色深,厚度薄。此外,白色虚线将原始生物壳体和破坏性泥晶套分开;(B)建设性泥晶套(cme, 红色箭头指示)及其上覆等厚环边状纤维状胶结物;腹足类泥晶套(黄色虚线指示),其由破坏性和建设性泥晶套复合而成;(C)腹足类泥晶套(黄色虚线指示),其由破坏性和建设性泥晶套复合而成;(D)腹足类复合型泥晶套阴极发光照片,其中文石质破坏性泥晶套呈暗色(白色箭头指示),而高镁方解石质建设性泥晶套呈橘红色(黄色箭头);(E)有孔虫边缘建设性泥晶套(红色箭头);(F)有孔虫阴极发光照片。其中暗色(文石质)为破坏性泥晶套,其破坏了有孔虫原始组构。橘红色(高镁方解石质;白色箭头)为建设性泥晶套。

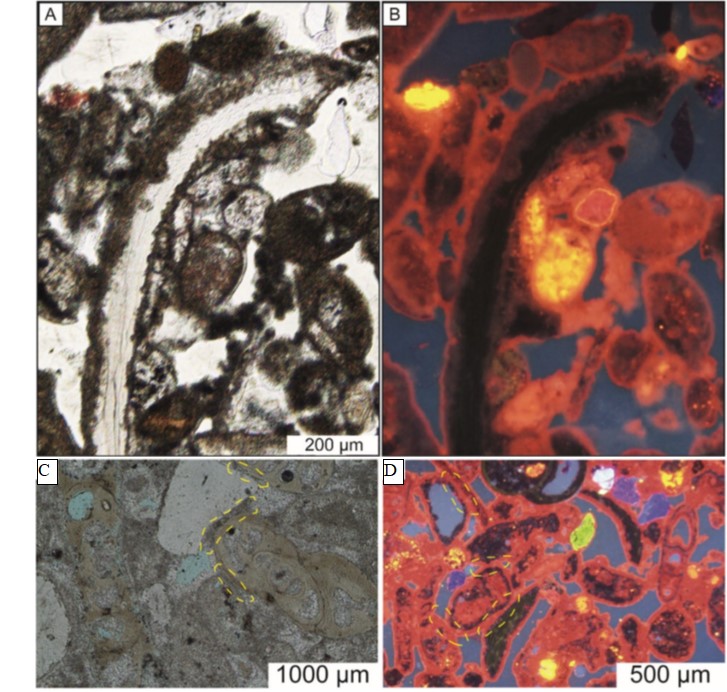

图4 建设性泥晶套的显微特征(Ge et al., 2020)

(A) 显微照片,显示生屑和球粒被泥晶方解石胶结物胶结,构成建设性泥晶套;(B) A对应的阴极发光照片,显示构成建设性泥晶胶结物的高镁方解石胶结物发橙色光。(C) 显微照片,显示碳酸盐颗粒被建设性泥晶套胶结(黄色虚线)。(D) C对应的阴极发光照片,显示构成建设性泥晶套的高镁方解石胶结物发橙色光(黄色虚线)。

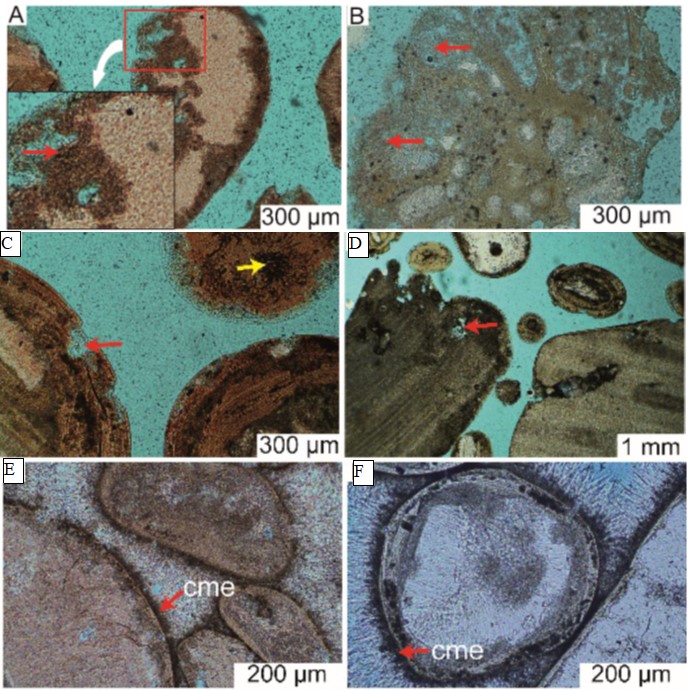

图5 部分破坏性泥晶套的显微特征(Ge et al., 2020)

A)腹足类生物碎屑破坏性泥晶套(标记为红框和红色箭头),具不规则上下边缘并破坏颗粒原始组构;(B)有孔虫生物碎屑破坏性泥晶套(红色箭头标记),其破坏颗粒原始组构;(C)破坏性泥晶套在鮞粒边缘形成微生物钻孔(箭头指示);(D)破坏性泥晶套在生物颗粒边缘形成微生物钻孔(箭头指示);(E)和(F),建设性泥晶套(cme, 红色箭头)普通显微镜下特征,其颜色较暗并上覆较亮色纤维状胶结物。

https://blog.sciencenet.cn/blog-3588728-1437998.html

上一篇:碳酸盐岩的原生孔隙