博文

“觉醒者”的丰碑

||

“觉醒者”的丰碑

“世界上并不缺少美,而是缺少发现美的眼睛”。

----罗丹

80年代初,我从《傅雷家书》中知道他30年代翻译的罗丹口述、葛赛尔记录的《罗丹艺术论》,看过罗丹的的雕塑作品的图片。如今有机会饱览来自法国罗丹博物馆的国宝级藏品:《思想者》、《青铜时代》、《夏娃》、《巴尔扎克》和《加莱义民》等雕塑真迹,真是大饱眼福啊。

“罗丹:现代雕塑的启承”全面梳理罗丹的艺术生涯,呈现其上承19世纪新古典主义、下启20世纪现代雕塑的艺术风格,探索罗丹对现当代艺术发展产生的持续且深刻的影响,展现罗丹艺术生命的延续。

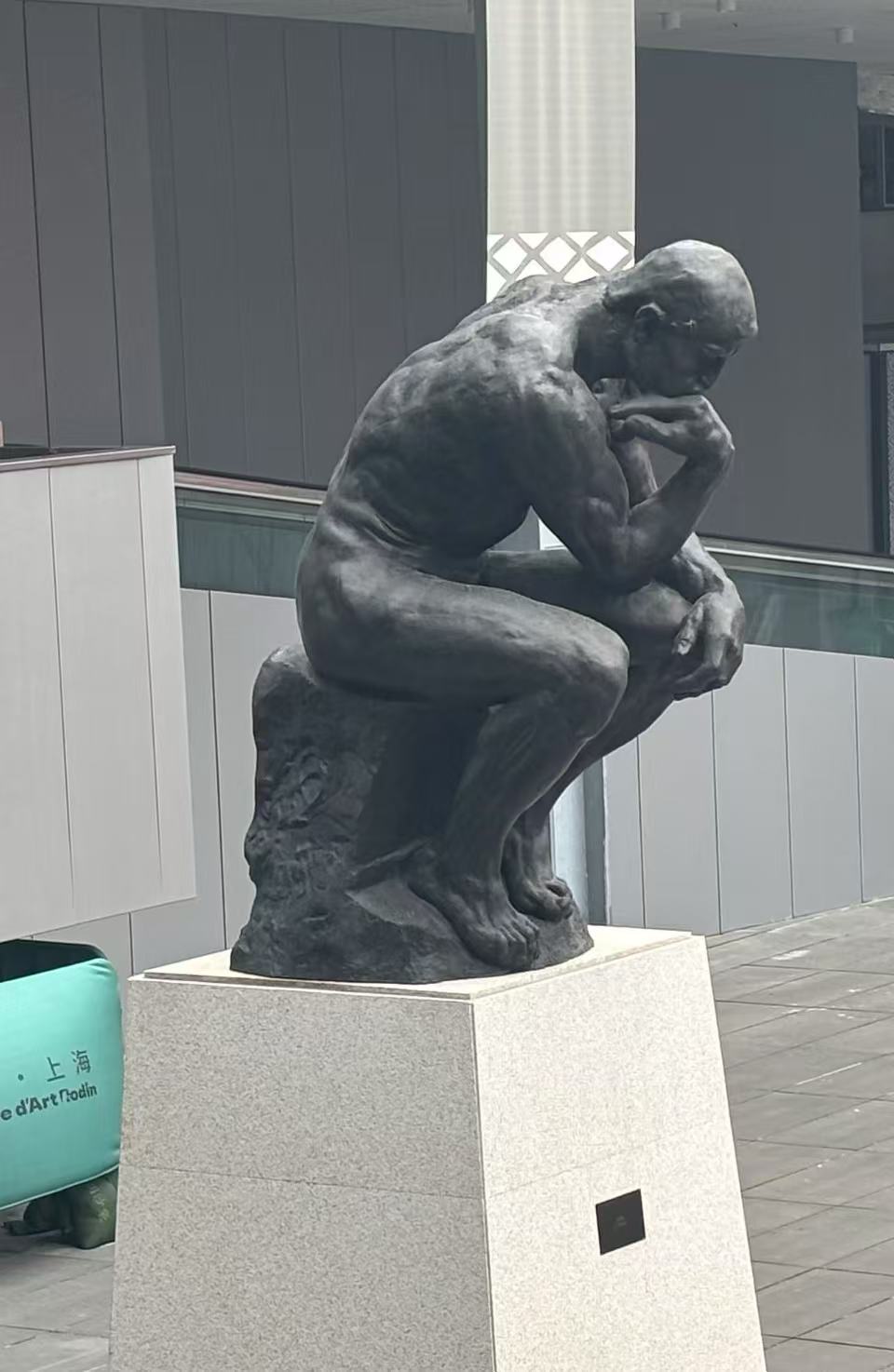

《思想者》在法国馆

由法国著名建筑师Jacques Ferrier领衔设计的原世博会法国馆一楼大厅中央,《思想者》静静伫立在那里,他以屈膝俯身、低头支颌的姿势,迎接着一批又一批的艺术“朝圣者”…… 在这座蜿蜒而上,高达四层的艺术空间里,罗丹的作品依照其从师经历、个人风格转变等脉络,静静地铺陈在大家眼前。

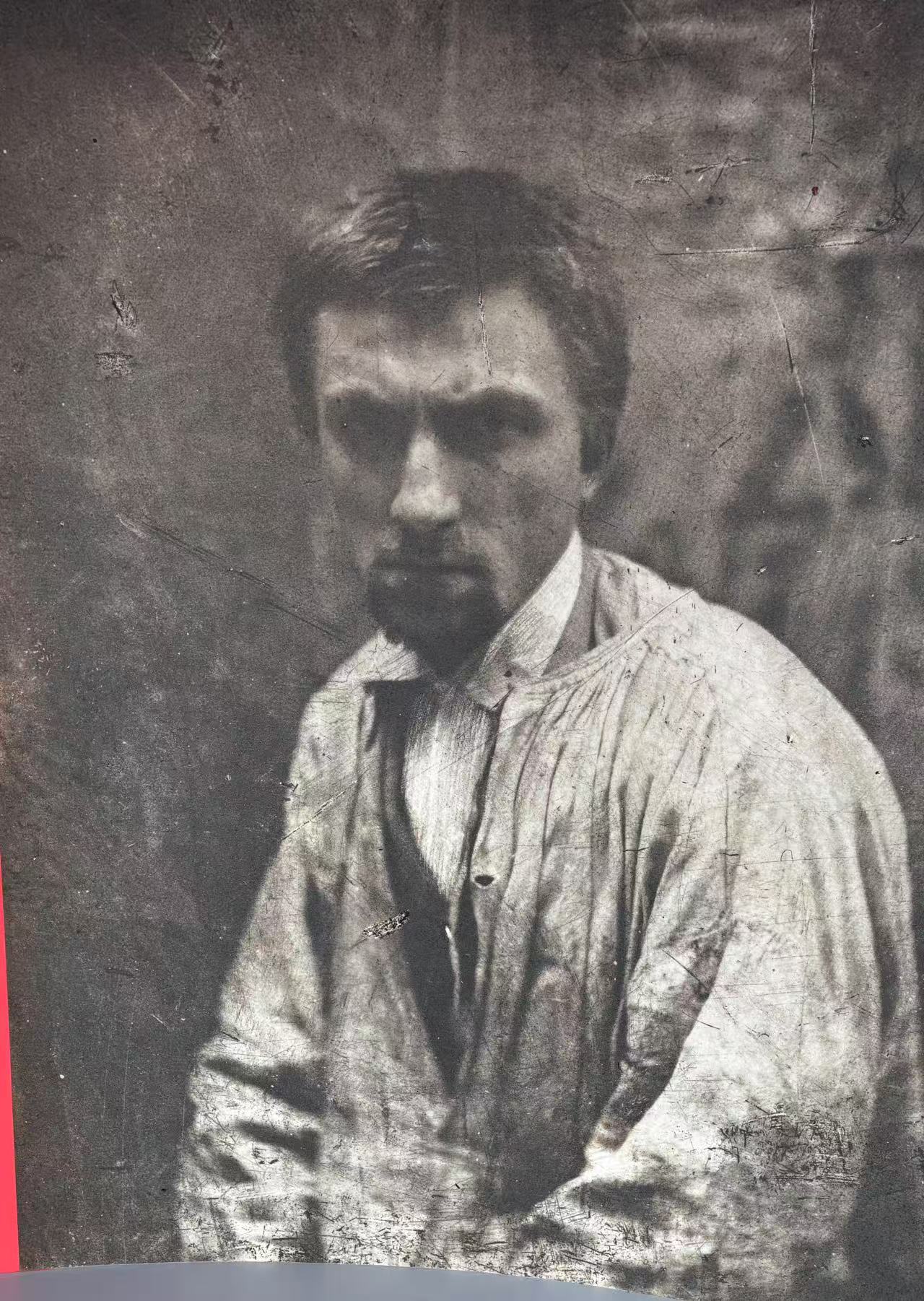

“现代雕塑之父”奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin 1840-1917),与古希腊雕塑家菲狄亚斯和文艺复兴时期雕塑家米开朗基罗并称为西方雕塑艺术三大高峰。罗丹凭借其对于真实和自然的不懈追求以及开创性的创作表达手法和雕塑语言,完成了对古典主义传统的超越,开辟了现代雕塑的新的发展方向。罗丹的雕塑不仅可以欣赏到古典主义作品优雅的线条、理性的手法与神学的题材,也可以透过外形感悟其对生命和自然的热爱。

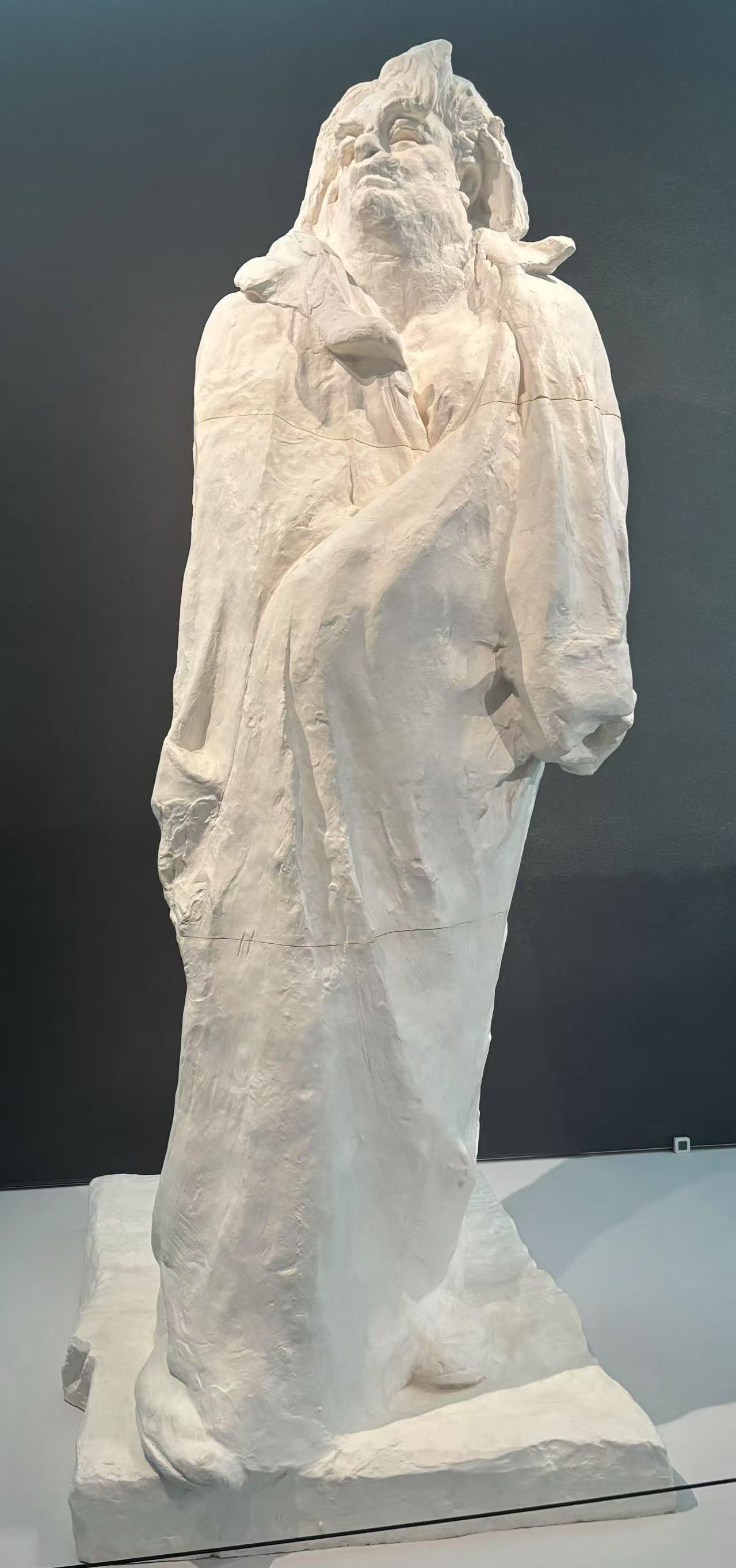

《青铜时代》(1876-1877年)石膏原始版

被誉为现实主义雕塑的里程碑《青铜时代》(1876-1877年)以青年军士为模特,手法写实,结构和谐,通过精确的肌肉与骨骼,展现了罗丹对人体解剖学的深刻理解。这种写实手法突破了学院派“理想化人体”的桎梏,赋予作品强烈的生命力与真实感,象征人类从蒙昧走向觉醒的过渡期。人物舒展的躯体、微倾的头部与闭目的神态,暗示了“从沉睡中苏醒”的哲学隐喻,既是对人类启蒙的讴歌,也暗含对个体精神自由的探索。

罗丹摒弃了古典雕塑的静态美,通过捕捉人物瞬间的心理波动(如右手揪发、左脚踮地的紧张感),将雕塑从“装饰品”升华为“情感与思想的载体”。这种创新直接启发了现代主义雕塑对动态与抽象的探索。《青铜时代》将个体命运与文明进程交织,成为跨越时空的艺术丰碑。它不仅记录了罗丹从技术探索到哲学思辨的艺术升华,更以“觉醒者”的姿态,持续叩问着人类在历史洪流中的位置,象征人类的觉醒和摆脱蒙昧。

《思想者》1880年,彩色石膏

罗丹最负盛名的作品《思想者》(1880年)以三角形的稳定构图呈现,肌肉紧绷的男性形象传递出内在的紧张感,暗示思考的痛苦与力量。紧握的拳头、痉挛的脚趾等细节,暗示思想过程中的挣扎与坚韧,象征人类面对困境时的抗争精神;蜷缩的躯体与紧绷的肌肉,象征人类精神的挣扎与沉思,成为哲学思考的经典符号。

《思想者》最初是罗丹为《地狱之门》创作的,后来独立成作品,强调其作为人类思考精神的象征,提醒人们保持洞察力和探索精神。定名为“思想者”, 象征人类面对苦难的坚韧,与米开朗基罗的《最后审判》对比,强调思考的重要性,并赋予其更普世的哲学意涵,这一转变使其从但丁的文学符号升华为人类普遍精神的象征。

罗丹的雕塑作品代表了法国和世界艺术的最高水平,其中《思想者》则代表了罗丹艺术的哲学高度。这次展览展出的《思想者》初稿是罗丹亲手捏出来的,传达出强劲的生命力和丰沛的感情。将个体的痛苦与群体的挣扎升华为对真理与自由的永恒追求,成为跨越时空的思想丰碑,始终承载着人类对存在本质的追问。

当你站在《思想者》脚边抬头仰望它时,都会被其紧皱的眉头、绻起的双腿、紧张的肌肉夺去呼吸。它是一件艺术品,更是罗丹本人的写照,始终在观察,在沉思。1905年,列宁嘱咐俄国社会民主党第三次代表大会的两名代表从伦敦路过巴黎回国时:“务必要看一看罗丹的《思想者》”,列宁希望俄国的无产阶级战士从这件雕塑作品中吸取勇气和力量。

《巴尔扎克像》(1898)

公认为现代主义的里程碑的《巴尔扎克纪念像》(1898),以法国作家巴尔扎克(Honoré·de Balzac,1799年5月20日—1850年8月18日)为原型,通过独特的艺术手法展现了世界大文豪的精神气质。以巴尔扎克夜间创作场景为灵感,他身着睡袍、昂首凝思的形象,昂着高傲的头颅,扭曲的姿势、褶皱的袍服。通过宽大的睡袍包裹与坚毅的面部表情,既还原了作家沉迷写作的真实状态,又隐喻其作品对社会现实的深刻洞察。采用圆雕形式,巴尔扎克的身体略向前倾,步伐坚定,象征其文学探索的永不停歇;而遮蔽的双手则暗示创作过程中的无形力量,呼应了巴尔扎克“拿破仑用剑所未能完成的事业,我要用笔来完成。”的宣言。

巴尔扎克疲惫的面容与深邃的目光,既是对作家晚年健康状况的写实刻画,也暗含对其创作激情的浪漫化升华。这种手法突破了传统雕塑的静态美,赋予作品动态的生命力。巴尔扎克孤独的身影与夜空形成强烈对比,象征其作为“资本主义社会百科全书”作者的孤独使命。通过凝重的姿态,隐喻作家在金钱统治与阶级矛盾中坚守文学理想的挣扎。

罗丹通过《巴尔扎克纪念像》探索了现实主义与现代主义的边界。他既保留了巴尔扎克面部特征的真实性,又通过夸张的肢体语言赋予其史诗般的宏伟感,预示了立体主义对人物造型的解构。《巴尔扎克纪念像》不仅是罗丹个人艺术探索的里程碑,更是人文主义精神的永恒象征。它既是19世纪现实主义与浪漫主义碰撞的火花,也是现代艺术探索的起点,至今仍为理解文学与雕塑的深层关联提供着启示它启示我们:真正的艺术创作需直面时代的矛盾,通过形式创新传递普世价值。

罗丹就是一位有工匠精神的艺术家。《巴尔扎克纪念像》用了8年时间,这期间他对一切与巴尔扎克有关的事物进行了深入的研究,甚至去采访给巴尔扎克做衣服的裁缝,他最终的作品充满丰沛的人物“精神”,雕出了人物的“灵魂”,成为一件不朽的艺术品而不是工艺品。

《吻》(1882-1889)

现代艺术“情色与神性共生”主题的先声《吻》(1882-1889),男女躯体交融的曲线与闭目仰头的姿态,将世俗之爱升华至神圣境界,融合了古典主义的优雅与浪漫主义的激情。男性托举女性腰肢,女性踮脚贴近,两人嘴唇微张却未触碰,通过肢体张力传递“欲触未触”的张力,成为“灵肉和谐的天性美”的具象化。大理石基座将下半身隐入阴影,仅突出双人相拥的躯体,通过起伏的肌理与流畅的线条,在静态中营造出动态韵律,使我们能感受到“爱欲的磁场”自内而外辐射。尽管因过于直白一度遭教会抵制,却成为西方艺术中最著名的爱情符号之一。

作品取材于《神曲·地狱篇》中保罗与弗朗切斯卡的爱情悲剧。这对情侣因禁忌之恋被杀害,死后灵魂被囚禁在地狱受永恒折磨。罗丹通过《吻》定格了他们偷情时即将接吻的瞬间,将但丁笔下的“罪恶之爱”转化为肉体与灵魂的激烈碰撞。罗丹与助手卡米尔·克洛岱尔的恋情深刻影响了创作,艺术家将个人炽热情感升华为人类普遍的爱欲。这对恋人的爱“超越时间局限”,成为理想化的永恒状态。罗丹通过《地狱之门》的宗教框架,将肉欲升华为对人性矛盾的哲学思考,最终确立其艺术合法性。

罗丹说:“真正的艺术需直面时代的矛盾”,这座雕塑至今仍在叩问:在欲望与道德的撕扯中,人如何守护爱的纯粹?

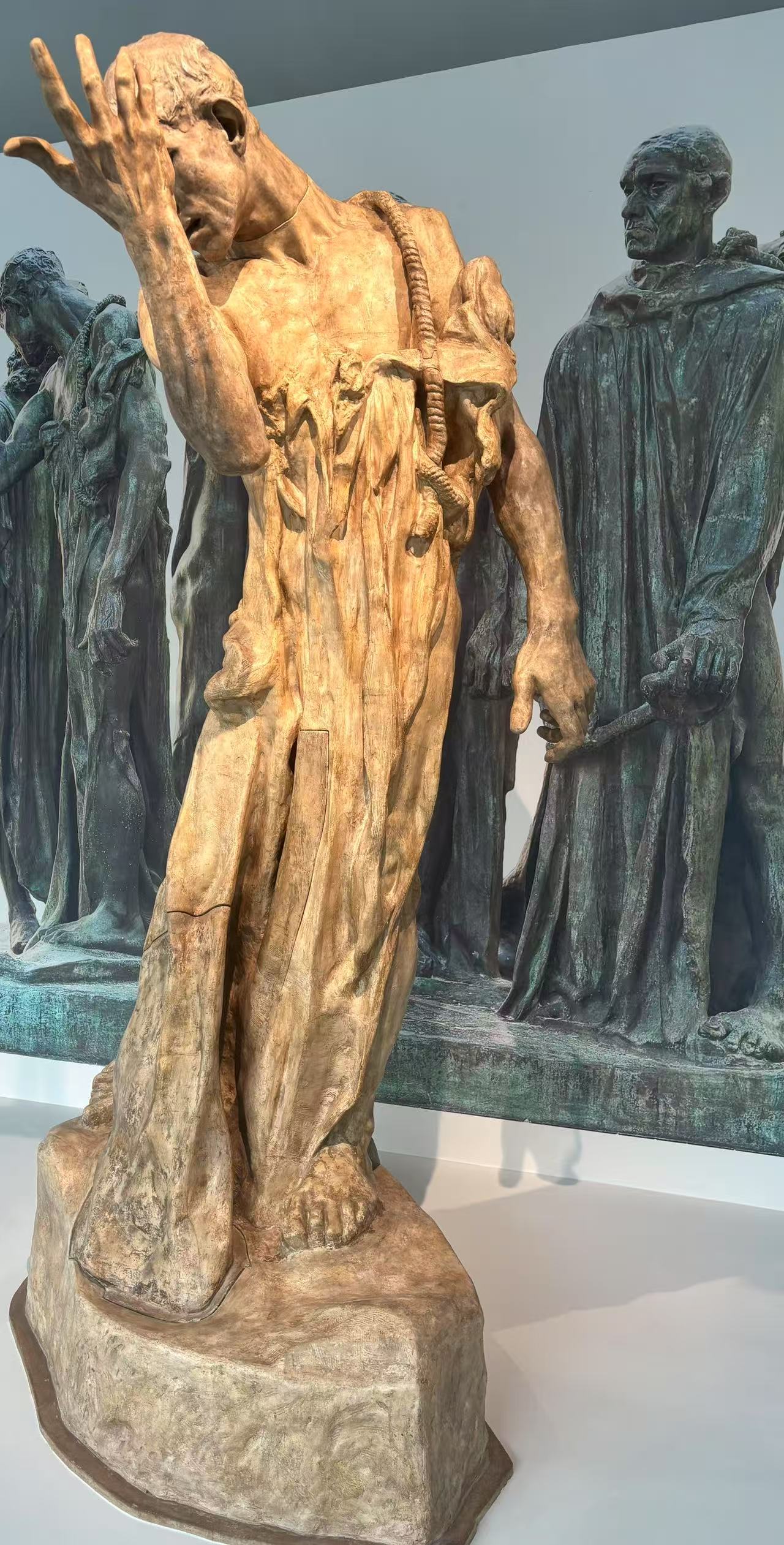

《加莱义民》(1884-1889)

被誉为“近代纪念碑艺术的巅峰”的《加莱义民》(1884-1889)记录1347年加莱市民为保全城市自愿赴死的悲壮事件。六人走向绞刑架的步伐参差不齐,面部表情各异,各自不同的姿态,展现恐惧、悲壮与尊严的交织,既无英雄主义渲染,亦无宗教救赎暗示,纯粹以平民视角呈现历史的残酷与人性的光辉。由于搬运困难,此次没有将六人的雕塑都展出,使我们没能真实感受到作品的震撼力。

《加莱义民》是19世纪现实主义雕塑的巅峰之作,摒弃了传统纪念碑雕塑的象征性手法,选择真实还原六位义民出城赴死的瞬间场景。通过光头、赤足、锁颈等细节强化历史真实性,同时以六人错落有致的动态构图打破程式化布局。最年长的欧斯达治(皮埃尔)以沉思与刚毅展现领袖气质;紧握钥匙者让·代尔流露悲愤与决绝;年轻义民遮眼、抱头的姿态则刻画了恐惧与挣扎。罗丹通过"动态速塑法"捕捉人物在极端情境下的微妙心理波动,开创了雕塑中戏剧化心理叙事的先河。X光分析显示,罗丹刻意保留铸造痕迹与手工雕琢的层次感,将"不完美"升华为生命真实的象征。

六尊雕像虽独立成体,却通过视线交汇与肢体联动形成叙事链条。罗丹将传统纪念碑的"崇高性"转化为"共情性",使观众能代入每个义民的个体命运,这种"去神圣化"处理重构了英雄叙事的维度。

通过展现牺牲与救赎的辩证关系,作品对20世纪存在主义哲学产生深远影响。

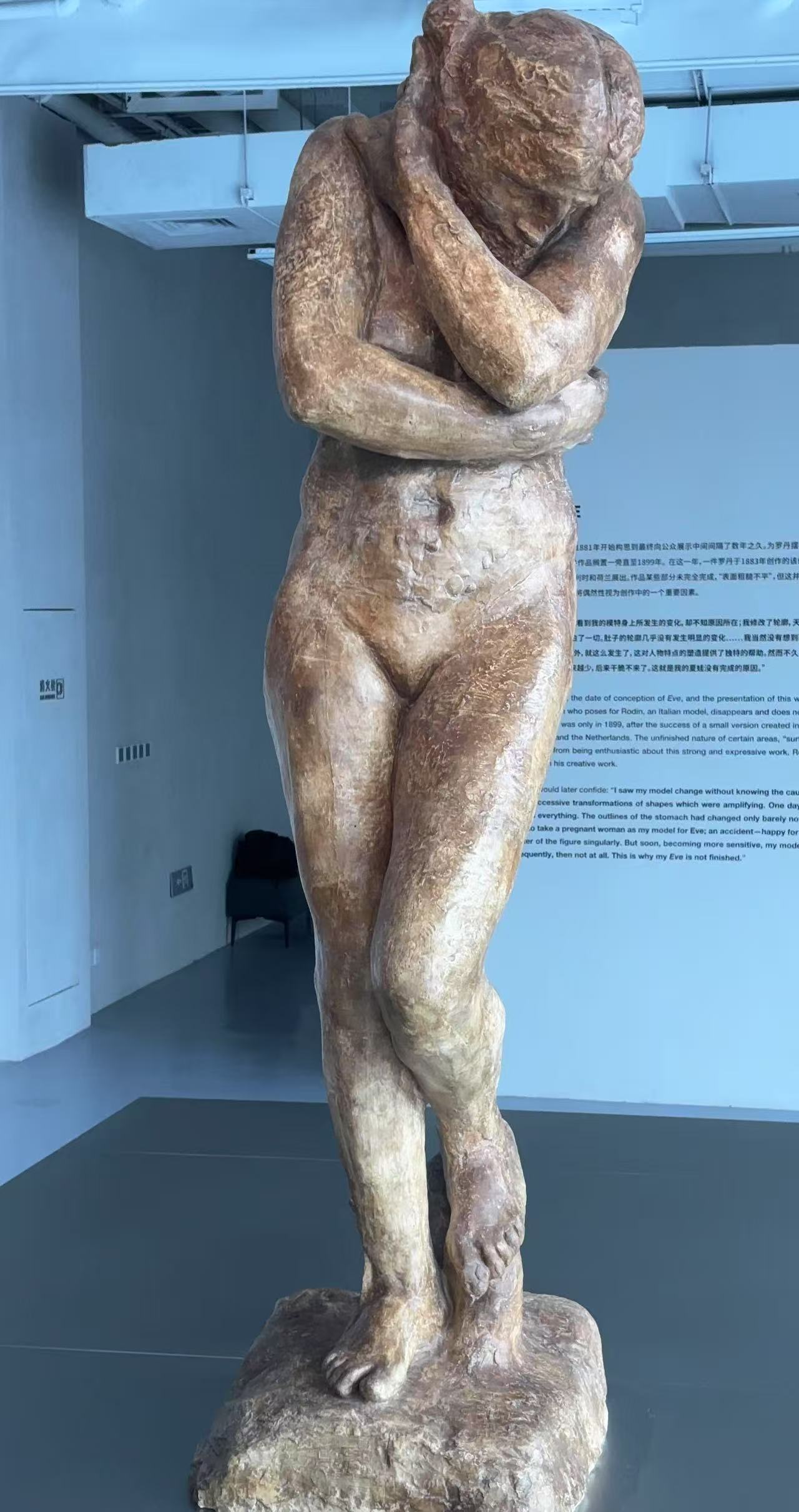

《夏娃》(1905-1917年)

因模特怀孕“未能完成”的《夏娃》(1905-1917年),首次将夏娃塑造为独立个体而非依附于亚当的附属形象,突破了传统神话叙事的桎梏;通过螺旋形蜷缩的肢体语言和紧绷的肌肉纹理,表现了女性自我保护、抵御外界审视的防御姿态,这种"母性防御机制"的塑造比波伏娃《第二性》早半个世纪,被视为女性意识觉醒的先声。作品充满了生命力和感染力,不仅展现了罗丹精湛的雕塑技艺,更体现了他对生命、自然和人类的深刻洞察。

作品源自1881年《地狱之门》的创作计划,后因模特丽萨怀孕引发创作转折。罗丹捕捉到她在寒风中颤抖的瞬间,将怀孕体征转化为夏娃的羞怯与母性光辉。X光分析显示,雕塑腹部肌理与孕妇生理状态高度吻合,七层石膏叠加层记录了胎儿生长的生物节律,形成一部"妊娠日记"。未完成状态恰似人类悲剧命运的隐喻,这种将偶然性转化为艺术语言的手法,开创了现代雕塑的未完成美学。

作为19世纪古典主义与20世纪现代雕塑的桥梁,《夏娃》与《青铜时代》《思想者》共同构成罗丹艺术革命的核心,被法国罗丹博物馆列为国宝级藏品,在上海罗丹艺术中心特展中引发跨文化共鸣。

罗丹的作品面容不美,形体扭曲,比例夸张。别人雕塑形而下的美,罗丹雕塑的形而上的美,是灵魂的美。他的一只脚留在古典派的庭院内,另一只脚却已迈过现代派的门槛。罗丹的作品常常带有强烈的情感,比如痛苦、挣扎,这和他个人的经历有关,比如丧母和爱情挫折。罗丹作品捕捉了人类存在的永恒困境与瞬间光辉,既是对古希腊雕塑的致敬者,亦是现代艺术的叛逆者;既是技术的匠人,亦是哲学的诗人。罗丹用颤抖的指尖触碰了那个永恒的命题——人何以成为人。

罗丹的雕塑是艺术史从古典向现代过渡的桥梁。他将雕塑从“完美的神像”拉回人间,赋予其血肉、情感与思想的重量。他的创新不仅在于形式,更在于将雕塑变为表达觉醒者的丰碑。以人性为核心的“艺术即情感”创作理念,至今仍在艺术领域回响。

https://blog.sciencenet.cn/blog-3426423-1479497.html

上一篇:璀璨的流星

下一篇:民国第一女考古学家是这样炼成的