博文

山大王书华/刘宏等:低温电解质共溶剂使锂金属电池 – 20 °C下稳定循环  精选

精选

|

研究背景

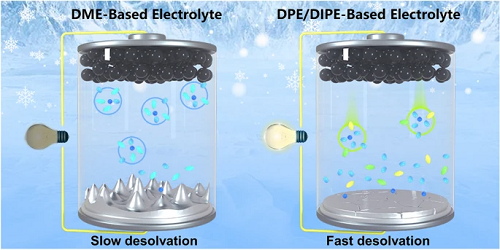

锂金属电池(LMBs)有望成为下一代高能量密度电池系统的有力候选者;但是LMBs的实际应用仍面临着诸多挑战,例如:枝晶生长、“死锂”的形成等。这些问题降低了锂金属电池的能量密度、库仑效率以及循环寿命。在传统电解质(如基于碳酸乙烯酯和乙二醇二甲醚(DME)的电解质)中,锂离子和溶剂之间的亲和力较强,去溶剂化过程缓慢,低温下会进一步降低LMBs的性能。因此,优化电解质并调控锂离子的溶剂化结构,实现锂离子的快速去溶剂化是提升电池低温下电化学性能关键步骤。

Branch-chain-rich Diisopropyl Ether with Steric Hindrance Facilitates Stable Cycling of Lithium Batteries at – 20 °C

Houzhen Li, Yongchao Kang, Wangran Wei, Chuncheng Yan, Xinrui Ma, Hao Chen, Yuanhua Sang, Hong Liu*, Shuhua Wang*

Nano-Micro Letters (2024)16: 197

https://doi.org/10.1007/s40820-024-01419-z

本文亮点

1. 选择富含支链结构的异丙醚(DIPE)作为锂金属电池低温电解质的共溶剂,DIPE和丙醚(DPE)作为单氧配体醚,与锂结合能力较弱,有利于锂的溶剂化。

2. DIPE多支链结构产生空间位阻效应排斥溶剂分子,有利于锂离子实现快速去溶剂化过程。此外,DIPE引入提高了电解质的混乱程度,进一步削弱了锂和溶剂的结合能力。

3. 改性电解质确保了锂电池在室温和低温条件下锂的均匀剥离和沉积,在– 20 °C下, Li|| LiFePO₄(负载量:10 mg cm⁻2)电池循环超过650圈。

内容简介

在本研究中,山东大学王书华教授/刘宏教授团队将富含支链的DIPE引入到双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)的DPE溶液,其中,LiFSI 、DPE 、 DIPE的摩尔比约为 250:499:506,将该实验样其命名为2.5 M LiFSI DPE/DIPE,并将2.5 M LiFSI DME,2.5 M LiFSI DPE作为对比样。DIPE和DPE 作为单配体醚,与锂离子产生较弱的配位作用,赋予了锂离子较快的去溶剂化能力;DIPE支链产生的位阻效应,也能在锂离子溶剂化鞘层中排斥其他溶剂分子,减少鞘层中溶剂分子的数目;此外,DIPE的引入提高了电解质内部的混乱程度,有助于降低锂离子与溶剂分子之间的结合力,降低电解质的去溶剂化能。使用2.5 M LiFSI DPE/DIPE中的Li(50 μm)||LiFePO₄(负载量:10 mg cm⁻2)电池,在0.1 C,– 20 °C条件下表现出650圈的超长稳定的循环性能。该研究从分子结构的角度拓宽了电解质设计思路,为低温下高度稳定的LMBs提供了一条有前景的途径。

图文导读

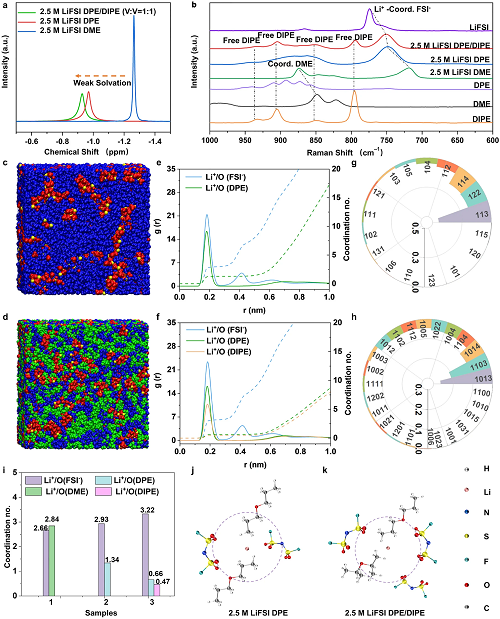

I 电解液溶剂化结构表征

核磁和拉曼的表征发现,在DPE基电解液中引入DIPE后,Li⁺和溶剂的配位得到削弱,同时更多的FSI–进入到锂的溶剂化鞘层中。电解液分子动力学模拟进一步说明,DIPE的引入可以提高电解液溶剂化结构的混乱度,相对与2.5 M LiFSI DME的14种溶剂化结构和2.5 M LiFSI DPE的17种溶剂化结构,2.5 M LiFSI DPE/DIPE的溶剂化结构种类显著提高到25种,说明DIPE的引入可以有效提高电解液溶剂化结构的多样性;此外,2.5 M LiFSI DME中锂离子第一溶剂化鞘层中阴离子和溶剂的数量分别为2.66和2.84;在2.5 M LiFSI DPE中锂离子第一溶剂化鞘层中阴离子和溶剂的数量分别为2.93和1.34;而在2.5 M LiFSI DPE/DIPE中,锂离子第一溶剂化鞘层中阴离子和溶剂的数量分别为3.22和1.13,相比对比样,具有较高的阴离子配位数。

图1. a)电解液核磁表征;b) 电解液拉曼表征;c-h) 电解液的分子动力学模拟;i-k) 电解液第一溶剂化鞘层结构信息。

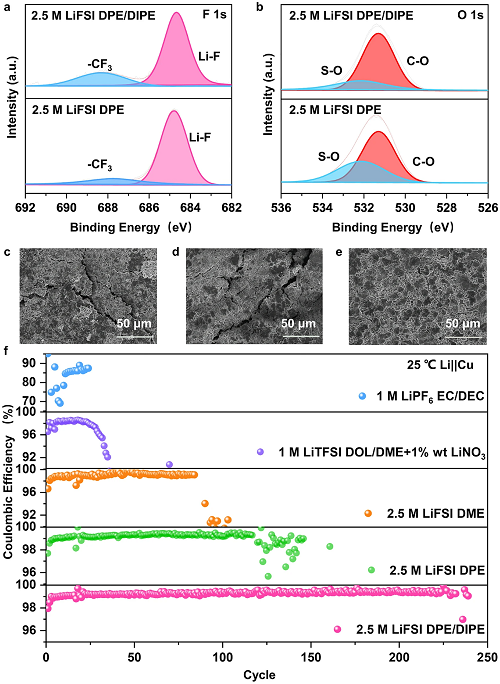

II 基于多氧/单氧配体醚基电解液的电池常温性能表征

常温下,XPS显示三种电解液会使锂负极的SEI组分近似,但2.5 M LiFSI DME和2.5 M LiFSI DPE会使循环后的锂负极产生裂痕,而2.5 M LiFSI DPE/DIPE赋予了锂均匀的沉积剥离形貌。相对于商用电解液(如1 M LiPF₆ EC/DEC 和1 M LiTFSI DOL/DME + 1%wt LiNO3),2.5 M LiFSI DME以及2.5 M LiFSI DPE, 2.5 M LiFSI DPE/DIPE能使Li||Cu半电池在电流密度为1 mA cm⁻2, 容量为2 mA h cm⁻2的条件下表现出更长的循环和更高的库伦效率(225圈,99.28%)。

图2. 常温下电池a-b)对称电池锂沉积侧的XPS表征;c-e)对称电池形貌表征;f)半电池长循环性能。

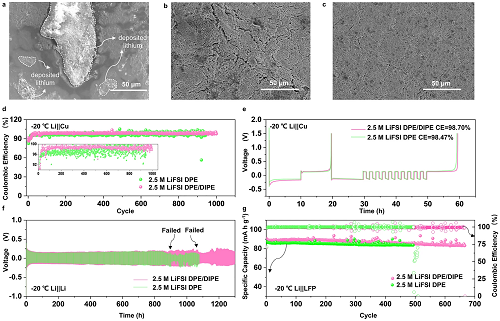

III 基于多氧/单氧配体醚基电解液的电池低温性能表征

– 20 °C下,利用2.5 M LiFSI DME作为电解液 的电池发生短路,锂的沉积/剥离十分不均匀。相较于2.5 M LiFSI DPE,使用2.5 M LiFSI DPE/DIPE作为电解液可以使电池负极具有均匀的锂沉积/剥离。此外,在0.25 mA cm⁻2的电流密度下,基于2.5 M LiFSI DPE电解液的Li||Cu半电池在– 20 °C达到具840圈,而2.5 M LiFSI DPE/DIPE电解液使Li||Cu半电池循环增加到1000圈以上。对于Li||Li对称电池而言,在0.25 mA cm⁻2的电流密度下,2.5 M LiFSI DPE中可以使 电池循环850 h,而2.5 M LiFSI DPE/DIPE可以使电池循环超过1040 h。– 20 °C 下,Li||LiFePO₄(正极负载量:10 mg cm⁻2)全电池在2.5 M LiFSI DPE电解液中循环495圈,而在2.5 M LiFSI DPE/DIPE中表现出了650圈的超长循环。

图3. 低温下电池a-c)形貌表征;d-e)Li||Cu半电池性能表征;f)对称电池长循环表征;g)Li||LiFePO₄ 全电池长循环表征。

IV 机理探究

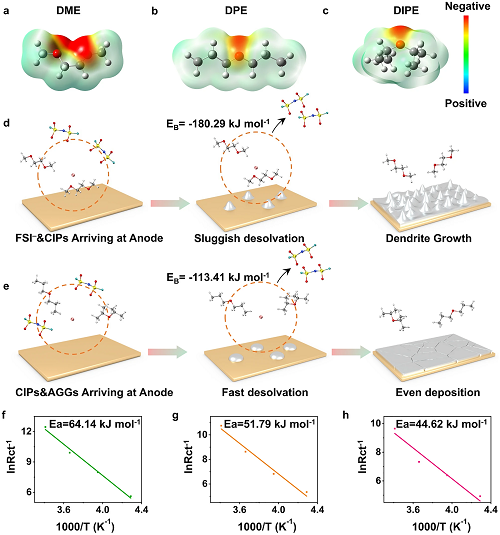

为了探究DIPE提升电池性能机理的因素,该研究首先利用静电势评估了各种溶剂分子的亲核能力。结果显示,在DME中,O原子周围的负电荷相对于DPE、DIPE更高,说明DME类电解液会和锂离子产生较强的配位作用,导致了该类电解液在低温下失效。此外,利用理论计算,该研究评估了 2.5 M LiFSI DME,2.5 M LiFSI DPE和2.5 M LiFSI DPE/DIPE中锂离子和溶剂的结合能(EB),结果显示,三种电解液的EB分别为 – 180.29, – 136.74 和 – 113.4 kJ mol⁻1。这一结果与去溶剂化能测试趋势相符合,证实DIPE促进了锂离子的去溶剂化过程。

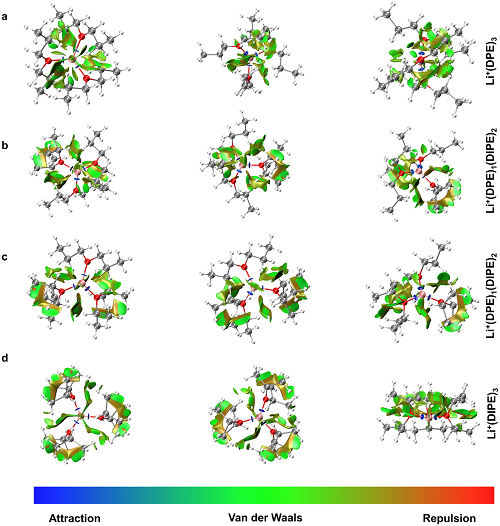

为了进一步揭示DIPE的作用机制,利用非共价相互作用(NCIs)计算证明了在锂离子溶剂化鞘层中,DIPE的增多会增大溶剂分子之间的斥力,这导致了溶剂化结构中有较少的溶剂组分,从而加速锂离子在界面处的去溶剂化,最终提高了电池的常温、低温性能。

图4. 低温下电池a-c)溶剂分子的静电势;d-e)锂离子和电解液溶剂分子的结合能;f-h)不同电解液的去溶剂化能。

图5. a) Li⁺(DPE)₃、 b) Li⁺(DPE)₂(DIPE)₁、 c) Li⁺(DPE)₁(DIPE)₂和d) Li⁺(DIPE)₃的NCIs示意图。随着溶剂化鞘层中DIPE的增多,溶剂分子之前的斥力作用力变大。

V 结论

综上所述,单氧配体的DIPE和DPE与锂具有较弱的配位作用,体系引入的DIPE组分,不仅丰富了锂离子的溶剂化结构,而且在锂离子溶剂化鞘层中产生的空阻效应减少了溶剂组分的配位,赋予了电解液更小的去溶剂化能,促进了锂离子去溶剂化过程。在– 20 °C 下,Li||LiFePO₄全电池具有650圈的超长循环。这项研究中探讨的空阻效应调控锂离子溶剂化结构设计为开发新型低温锂金属电池(LMBs)电解质提供了新思路。

作者简介

王书华

本文通讯作者

山东大学 教授

▍主要研究领域

可充电二次电池,主要包括锂电池、锌电池等。

▍个人简介

山东大学晶体材料国家重点实验室教授,博士生导师,近年来发表第一或通讯作者在Nat. Commun.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、 Adv. Energy Mater.等国际知名期刊上发表论文30余篇。2019年以来,主持国家基金委交叉学部重大研究计划(培育)项目、国家自然科学基金面上项目、青年项目、中国科协 “青年人才托举工程”、山东省优青等基金。

▍Email:wangshuhua2019@sdu.edu.cn

刘宏

本文通讯作者

山东大学 教授

▍主要研究领域

纳米能源材料、组织工程与干细胞分化、人工晶体材料。

▍个人简介

山东大学晶体材料国家重点实验室,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者。中国硅酸盐学会晶体生长分会理事,中国光学学会材料专业委员会会员理事,中国材料研究学会纳米材料与器件分会理事。2004至今,在包括Adv. Mater., ACS Nano, J. Am. Chem. Soc, Envir. Eng. Sci.等学术期刊上发表SCI文章400余篇,H因子为162。2018-2023连续六年被科睿唯安评选为“全球高被引科学家”。

▍Email: hongliu@sdu.edu.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2023 IF=31.6,学科排名Q1区前3%,期刊分区1区期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://blog.sciencenet.cn/blog-3411509-1439301.html

上一篇:喜讯 | IF=31.6,Nano-Micro Letters影响因子突破30!

下一篇:郑大刘春太&英国诺森比亚大学郭占虎:集电磁屏蔽和隔热性能于一体的复合纤维膜应用于极端高低温环境