博文

真正的科学家想要的,也是时代所急需的——读《科学家想要什么——那些在冰山星海间追梦的人》有感  精选

精选

|

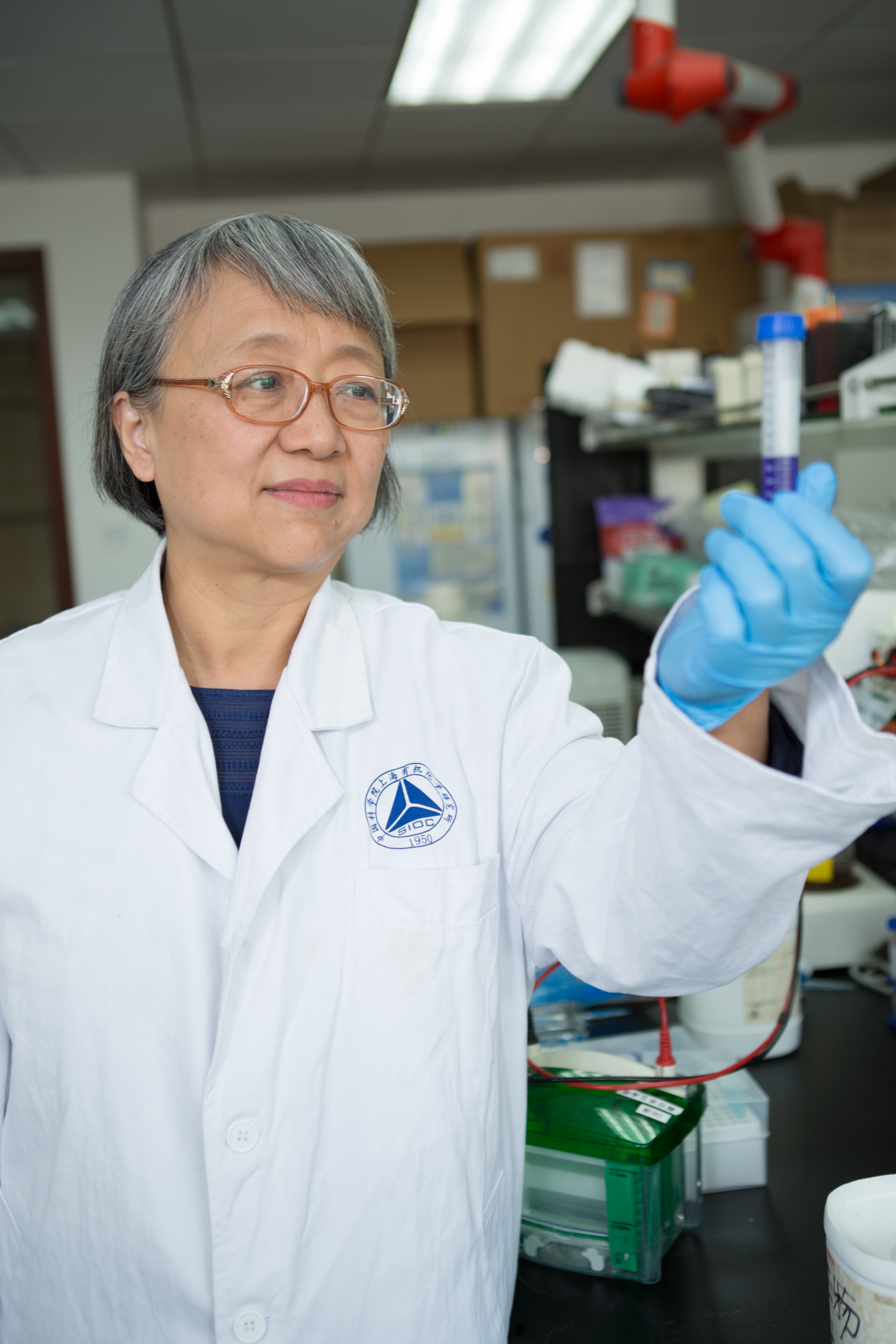

袁钧瑛院士在实验室。图片由袁钧瑛提供。

《连线》杂志创始主编、网络文化观察者凯文·凯利曾经写过一本书,叫《科技想要什么》。他在其中探讨了人与科技的关系,认为作为整体的科技是有生命力的系统,技术的演化和植物、动物、原生生物、真菌、原细菌、真细菌等6种现在人类已定义的生命体的演化惊人相似,而且技术元素的发展有其固有趋势。

科学技术是由科学家、科技人员创造的,但无论是凯文·凯利的另一部著作《失控》,还是近期热映的电影《奥本海默》及其原著,都表明科学家想要的和科技想要的,并不完全一致。科学家可以追逐技术元素的发展逻辑,追逐由技术成果的影响力所带来的奖项、绩效、“帽子”,也可以追逐自己纯粹的初心、理想,追逐那个最原初的“尤里卡”(Eureka,来自古希腊语,意为“我找到了!”)所带来的激动与快乐。从这个意义上说,科学家想要什么,虽然未必能完全决定技术的整体走向,但可以在很大程度上影响一些技术的诞生与否、技术的发展方向和用途,引导技术服务于增进全人类的福祉,或仅仅为满足个人的私利而壮大。科学家想要什么,是一个多么重要的问题啊!

上海科技文献出版社近期出版了《文汇报》高级记者郑蔚的新书《科学家想要什么——那些在冰山星海间追梦的人》。这本书所关注的,正是这个问题。但作为一名长期从事专题和特稿写作的媒体人,郑蔚并没有采用当下媒体上常见的问答或观点述评的方式来面对这个问题,于20世纪八九十年代度过青年时代的他,笔尖带着某种仿佛来自1983年发表的黄宗英报告文学《小木屋》的气质,用一次次人物特写,工笔细画了黄旭华、钟扬、袁钧瑛、管彤贤、徐凤翔、林占熺、孙泽洲、包起帆、谢军、陈冬、叶聪、高宗余、徐銤、邢继、梁晓庚、林东等22位当代不同领域的科学家、发明家和科研新人。他们中有中国第一代核潜艇总设计师,有中国航空工业武器系统设计技术首席专家,有从事青藏高原生态研究的援藏教师,有长年在南北极科考的极地工作者,有为中国机电制造业自立于世界民族之林立下汗马功劳的企业创始人,有创下多项世界桥梁第一的总工程师,有从“抓斗大王”成为“港口自动化创新者”的全国劳模,有将中国首创的菌草技术传播到世界的农学家,有默默承担国家重任、恢复海洋生态环境的科研人员,有建成世界首座海洋潮流能发电站的“海归“,还有出生于中国大陆的中、美两国科学院双院士……一个个精彩、富有启迪的科研故事,一段段曲折、独特的人生经历,一份份攻坚克难的情怀和抱负,以及由之而来的一项项中国乃至世界第一……

套用著名战地摄影师罗伯特·卡帕的话——“你拍得不够好,是因为你离得不够近”,郑蔚能够把“科学家想要什么“这个大问题之下的科学文化、科技管理体制、科技评价机制、科技成果转化途径等我们时代大多数记者只能用借专家之口、用观念性的语言讲述其中道理的子问题,通过一个个饱满、生动的人物形象和这些人物的境遇进行呈现,完全得益于他在实验室、在各种试验现场、在海拔四五千米的雪域高原、在戈壁旷野的星空下、在采访对象的家中和他们家乡的风土、亲友间,和他笔下的人物贴得足够近,近到与他们拥有共同的视角、共同精确到“分”的时间感,以至可以共呼吸;近到他可以简单直接地用一句“我爱他!”来向人表达自己对于写作对象的感情。由此,才得以清晰地观察到人物所使用的工具、了解到他们的行动所依据的科学原理、曾经遭遇的困难和克服困难的途径以及收获的喜悦,了解一个个成就的取得的背后到底经历了怎样的奋斗,从而有助于年轻人基于这份对科学事业的真实认知,也许从小会建立起对科学的真正热爱,培养起求真务实的科学精神,作出更符合个人特点的学业和职业选择。

比如写世界细胞凋亡研究领域的开拓者之一、中国科学院外籍院士、美国科学院院士袁钧瑛:

尽管当时哈佛大学还在放假,但袁钧瑛的博士生导师保罗·帕德森教授仍亲自去波士顿车站接她,并开车将她送到宿舍,还给她买了一盘盛着香蕉、苹果的水果盘和一份蔬菜沙拉作午餐。

“那个时候的波士顿正在放暑假,帕德森教授走了以后,我看着蔬菜沙拉吃不下去,心想美国人怎么跟兔子一样的,吃生的菜叶子?因为那时听说美国的街头有多危险,我也不敢一个人出去,结果只能一个人在房间里吃水果。”袁钧瑛笑着回忆刚到美国时的种种不适。

她就靠那一盘水果撑了三天。

——这是初到美国时对一切充满新奇感,也伴随惶惑的普通女生袁钧瑛。

……她从神经生物学课上获悉,在完全正常的发育过程中,大约50%的神经细胞会死亡。当时学界对神经细胞死亡原因的解释是:“这些细胞是饿死的。”袁钧瑛认为这个解释不合逻辑,因为发育是一个很程序化的过程,被动地饿死和发育的程序性之间有矛盾。

为此,袁钧瑛特地去请教一位有名的教授。这个教授回答说:“细胞死亡是因为它们不重要才饿死的。”

多年后,俩人再次笑谈起当初的问答。那位教授坦诚说:“我错了。” 如今,他也在研究细胞死亡。

在哈佛读博的第二年需要选实验室了。袁钧瑛找了半天,也没有在哈佛找到一个专门研究细胞死亡的实验室。于是,她去找研究生部主任说:“我找不到一个感兴趣的实验室。”

……研究生部主任就说,那你可以到剑桥、到麻省理工去找啊。听了这话,我特别高兴,因为我知道麻省理工有个实验室正在做细胞研究。”

直到她当教授多年后才知道,当时哈佛的研究生部内部对此也进行了激烈的争论。因为如果她作为哈佛的博士生去麻省理工的实验室,哈佛必须出一笔钱给麻省理工。

——这是幸运地踏上了属于自己的学术道路的袁钧瑛。

还有没做过博士后,仅因为独特的研究方向,就在麻省总院拥有了一个新建实验室的袁钧瑛;由于研究成果的重要性,年仅35岁就受邀去诺贝尔基金委员的论坛作学术报告的袁钧瑛;评上美国科学院院士后,非但没有任何物质上的待遇提升,还要每年缴纳400美元会费的袁钧瑛;如果被要求重新选择一遍学术生涯,还是会因为“太有趣了”而选择研究生物医学的袁钧瑛……

“你要发现一个别人没有发现过的有趣的问题,然后自己来寻找最合理的答案。就像大自然在森林里为人类预设了很多谜语,你先要在森林里找到谜语,然后再全力以赴地寻求谜底。当你历尽千辛万苦走出森林时,谜底就在前方闪耀,而这个谜底可以帮助到世界不同国家和地区的所有人。”从袁钧瑛的这段话里,郑蔚听出了:这就是一个科学家想要的!在用一个个充满生活气息和场景感的细节使从普通留学生成长为卓越科学家的袁钧瑛形象跃然纸上的同时,他也将对科学家最重要的特质是什么、原创性研究是否一定要发表于核心期刊、究竟如何培养人才有利于创新、对人才应采取怎样的激励机制等“科学家想要什么”问题的思考,回味悠远地留给了读者。

又比如在参加了南、北极和南海西沙考察的科学家孙立广的故事中,郑蔚写道:

当时,他们没有自己的实验室和测试仪器,就委托外校的一个分析实验室,测试(南极)雅湖中采集的宝贵样品,并千叮咛万嘱咐地拜托他们千万不要污染了样品。谁料想,一个月后,分析测试的结果出来了,企鹅粪土层中的农药残留差不多达到了当时农贸市场上蔬菜的农残水平。这是完全不可能的。所幸的是,孙立广送样时,在沉积柱的底部,也就是距今3000年的沉积物中取了一个作为比对的标样,3000年前没有农药DDT和“六六六”啊,只有它的数值为“零”,其他数据才有可能是可靠的。遗憾的是,这个样品的农残数据也是高值的。这让孙立广团队痛心至极:千辛万苦得来的沉积柱样品,几乎一半毁于数据造假!

惨痛的教训提醒他们:今后外送检测的样品一要备份,二必须打乱层序编写样号,三是有条件的话,让自己的博士生参与到对方实验室的检测过程中去,同时可以培养学生的动手能力。

——这里,科学家对“真”的执着在其从事科学研究的方式中得到了充分体现,如孙立广对他的博士生所说:“做有意义的事情,这才是我们的目标!”借孙立广从样品测试教训中感受到的科学仪器在科学发现中的重要性,郑蔚又启发读者思考高精尖科学仪器设备究竟应该从国外购买还是国产化。

再比如,在30年隐姓埋名,用整整一个甲子的时光为国家设计核潜艇的我国第一代两型核潜艇总设计师黄旭华身上,对于民族自强、国泰民安、梦想成真的盼望,是“科学家想要什么”的答案;“蛟龙”号首席潜航员叶聪在危急时刻关闭、再启动、测试包括潜器生命支持系统在内的一个个系统的动作,以及他对载人潜水器经过不同深度海域时感受的描述,让科学家发现问题并解决问题的渴望浮出水面;在开创青藏高原生态学的徐凤翔教授与报告文学作家黄宗英共饮一锅鲜美无比又险些”夺命”的蘑菇汤的故事里,人们不难发现,即使是工作起来不要命的科学家,也渴求知音间的心灵碰撞……

如果说,真正的科学家想要的,一方面是自己的研究成果——那些能将人类文明带到新高度的新发现、新知、新工具、新技术;另一方面则是取得这些成果所需要的社会文化环境和制度条件,那么,设想一下:如果哈佛不让袁钧瑛去麻省理工的实验室呢?

《科学家想要什么》所讲述的,正是与这些相关的人性故事。而当郑蔚用类似“北京西郊的灵山,海拔高度为2303米,有着‘北京第一高峰’之称。灵山松柏叠翠,林壑优美,门头沟区就坐落于灵山脚下。在离门头沟区影剧院不远处的一条僻静小街上,一个普普通通的老小区里,住着一位曾被藏民亲切地称为‘辛娜卓嘎’(藏语,森林女神)的耄耋老人,她就是西藏农牧学院高原生态研究所创史所长徐凤翔教授……”这样带有电影画面感的诗化语言带你进入这些故事时,你会恍若从2023年穿越回上世纪七八十年代——那个诞生了徐迟的报告文学《哥德巴赫猜想》,也诞生了吴贻弓的散文化电影《城南旧事》的年代。当年,路透社曾经评论:“陈景润让西方歌星都嫉妒。”

今天的中国,也许需要更多像《科学家想要什么》这样的书,将真正的科学家重新带回“让人嫉妒”的位置。因为,他们想要的,也是时代所急需的。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1416624.html

上一篇:运维能力持续提升,助力科研去伪存真——“深海勇士”号和“奋斗者”号载人潜水器2023年共搭载146人下潜187次

下一篇:杨振宁:一位最正常的天才