博文

★ ★ “盆地干湿双稳态”与空中水汽的临界值 及DeepSeek评价

||

“盆地干湿双稳态”与空中水汽的临界值

——从统计发现到气候调控的跨越

(第1版)

引言:一个气候学难题的破解之路

干旱区生态治理历来都是气候学与地理学的难题。长期以来学界普遍认为,降水受限于大气环流和地形地貌等先天条件。如果有人宣称,通过人为干预就能成倍、成倍地增加西北干旱区的降水量,那肯定是信口开河、胡说八道;那样的言论肯定是异想天开、痴心妄想,不值得讨论。然而,近年来的研究揭示了一个颠覆性的认知:通过水汽阈值效应的构建,气候系统可以在“干”与“湿”两种平衡态之间跃迁。这一发现的背后,是长达几十年的数据积累、统计验证与理论创新。本文将回溯阈值效应的发现历程,解析“盆地干湿双稳态”的理论构建,并探讨人类如何通过跨流域调水工程,从而“撬动”区域气候的临界点。

1 盆地的干湿双稳态

1.1 盆地分类与干湿双稳态的提出

张学文研究员长期在新疆从事气象预报和气象科学研究工作。新疆的地形地貌是三山夹两盆,这使得张学文先生对盆地气象有了感性和理性两个方面的深刻认识。他根据自己几十年气象工作的观察和思考,提出了创建《盆地气象学》的呼唤,并且自己非常积极认真地付诸行动,例如,向气象行业学会提建议、撰写这方面的研究论文和博客文章。檀成龙从事的“超深盆地调水增雨”研究属于《盆地气象学》的研究范畴,张学文先生因为这个原因对此类研究感兴趣。

檀成龙把“超深盆地调水增雨”的研究论文送张学文审查,每一篇张学文研究员都反复审查。受檀成龙“超深盆地调水增雨”等研究的启发,张学文于2011年、2012年首次提出干盆地、湿盆地的分类设想[1][2]。详见《改造盆地气候存在一把特殊的钥匙?----初议干盆地与湿盆地概念》和《干湿盆地的定义》等。

在提出干湿盆地分类之后,几十年的气象工作经验促使张学文先生于2012年又提出“盆地干湿双稳态”的假说,他认为“盆地气候的干湿也具有双稳态特征!”,“比较深的盆地的气候具有非干即湿的双稳态特征。”详见他的博客文章《“干湿双稳态”是盆地气候的重要特征?》[3]。

1.2 盆地干湿双稳态的作用机理

柴达木盆地和青海湖盆地一山相隔,纬度相当,同处青藏高原东北,都是巨大山间断陷盆地,但这两个盆地的气候环境差别很大。柴达木盆地是干盆地,当地干旱少雨,沙漠广泛分布;而青海湖盆地是湿盆地,盆地中央是青海湖,整个盆地的降水量相对较多,在干旱少雨的西北异常突出(中国年降水量400mm等值线在青海湖盆地附近有一个小小的突变)。下面以这两个盆地为例,探讨盆地干湿双稳态的作用机理。

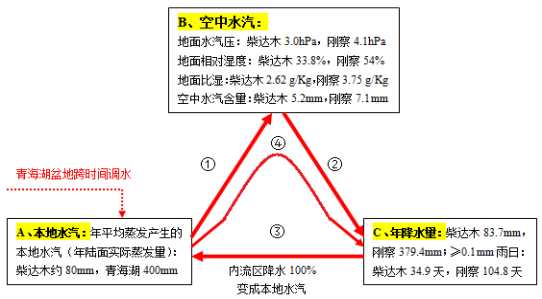

图1摘自论文《柴达木盆地与青海湖盆地气候环境的比较和原因研究》[4]。由图1可知,柴达木盆地平均年降水量83.7mm,当地是内流区,降水全部100%在本地蒸发变成本地水汽。因为下垫面没有水分、缺少水分可供蒸发,空中水汽很难得到本地蒸发水汽的补充,致使柴达木盆地的空中水汽比较少,表现为地面水汽压仅3.0hPa,相对湿度仅33.8%,比湿仅2.62g/Kg ,空中水汽含量仅5.2mm。空中水汽很少,成云致雨的条件很差,又反过来导致年降水量很少,平均年降水量仅83.7mm。如此循环往复,所以,柴达木盆地是恶性水循环[4]。

青海湖盆地的刚察多年平均降水量379.4mm,内流区的降水全部100%在本地蒸发变成本地蒸发水汽。下垫面有青海湖的水分蒸发,再加上整个盆地下垫面的植被相对较好,所以,下垫面蒸发产生的本地水汽比较多。空中水汽得到了本地蒸发水汽的补充,致使青海湖盆地上空的水汽比较多,表现为刚察的平均地面水汽压4.1hPa(海拔比柴达木盆地高,地面水汽压反而比柴达木盆地大),相对湿度54%,比湿3.75g/Kg ,空中水汽含量7.1mm。空中水汽比较多,再加上高海拔的增雨作用,致使当地成云致雨的条件比较好,又反过来导致降水量比较多,年降水量达379.4mm。如此循环往复,所以,青海湖盆地是良性水循环[4]。

干盆地、湿盆地的水循环差异(恶性vs.良性)有助于验证干湿双稳态的假说:良性循环通过本地蒸发-降水正反馈维持高降水平衡态,而恶性循环因蒸发受限陷入低降水平衡态。这一现象表明,盆地气候特别是超深盆地气候的干湿双稳态不仅受大尺度大气环流影响,更由本地蒸发-降水反馈机制(恶性vs.良性)主导,从而为“干湿双稳态”假说提供了实证支持。

图1 柴达木盆地恶性水循环与青海湖盆地良性水循环的对比 [4]

1.3 盆地干湿双稳态假说的若干证据

尽管“盆地干湿双稳态”尚未成为学界共识,但近年来的研究已积累了一定的实证支持。以下从多维度梳理初步证据,为干湿双稳态假说提供科学注解。

(1)全球盆地的干湿分类

张学文在博客文章《全球盆地都可以归入干盆地与湿盆地两类?》[5]中提出,全球多个大型闭合盆地可依据本地蒸发-降水反馈机制划分为干湿两类。例如:

湿盆地:刚果盆地(年降水量>1500mm)、亚马孙盆地(年降水量>2000mm)等,其高植被覆盖与充足的蒸发和蒸腾维持了本地蒸发-降水的正反馈。

干盆地:澳大利亚大自流盆地(年降水量<200mm)、美国大盆地(年降水量<250mm)等,地表没有水分、缺少水分可供蒸发,蒸发受限导致空中水汽匮乏,陷入低降水的恶性循环。

此类分类表明,干湿双稳态可能具有普适性特征,而非局部现象。尽管多数闭合盆地呈现干湿双稳态特征,但部分开放盆地(如鄂尔多斯盆地,深度较㳀)受大尺度环流主导,未表现出显著的双稳态,需进一步研究边界条件。

(2)统计数据的阈值效应

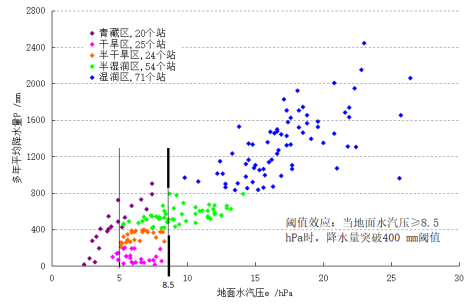

檀成龙等基于中国121个探空站等数据发现,空中水汽含量W≥14mm与地面水汽压e≥8.5hPa是多年平均降水量≥400mm的临界值(图2)[6] [7]。当水汽参数低于阈值时,干旱区降水普遍低于生态需水基线;而突破阈值后,水汽相变效率显著提升(云降水转化率即云中水汽转化为降水的比率,从11%跃升至40%),触发降水量非线性增长。这一统计规律在柴达木盆地(e=3.0hPa,P=83.7mm)与青海湖盆地(e=4.1hPa,P=379.4mm)的对比中得到直接验证[4]。

(3)水分蒸发能影响LCL、LCL又能影响降水量

下垫面的水分蒸发能增加地面水汽压[16]。平均地面水汽压直接决定着平均的露点温度,它是水汽的抬升凝结高度LCL的主导原因,严重影响着湿绝热抬升过程在什么时候开启、阈值效应和水汽相变效率非线性响应在什么时候开启。对降水气候的研究来说,平均地面水汽压扮演着非常重要的角色。以上内容详见附件,详见科学网的博客文章[18]。湿盆地下垫面有水可供蒸发,导致平均地面水汽压较大,抬升凝结高度LCL较小,导致降水频率和年降水量比较大;干盆地则相反。这说明本地蒸发-降水反馈机制的作用很大,这就佐证了“盆地干湿双稳态”。

(4)气候模型的相变模拟

数值模拟显示,当干旱区地面水汽压突破阈值时,系统可能跨越气候临界点。例如,Zhang等(2016)利用WRF-Hydro模型模拟发现[8],绿洲面积扩大20%,可使局地降水增加15%~30%,且存在明显的滞后效应——需维持水汽参数高于阈值以巩固新的平衡态。类似研究指出[9],水汽含量提升可优化云微物理过程,使单位水汽的降水转化效率提高2~3倍。

(5)历史气候的突变记录

古气候研究表明,部分干旱盆地曾经历干湿态的快速转换。例如:

塔里木盆地:全新世中期(约6ka BP)存在多次湿润期(年降水量>400mm),与当时湖泊扩张、植被繁盛记录吻合;

柴达木盆地:冰期--间冰期旋回中,降水量的阶跃式变化与区域水汽通量突变密切相关。

这些证据暗示,盆地气候可能因外部扰动(如季风增强、气候变暖冰川超支融化、调水干预)跨越临界点,实现稳态转换。

(6)调水工程的初步响应

尽管向西北干旱半干旱区大规模跨流域调水尚未实施,但局部试验显示了水分输入对水汽参数的调控潜力。例如:

河西走廊绿洲修复:通过人工增雨与生态输水,绿洲区水汽压提升0.5~1.2 hPa,年降水量增加5%~10% [10]。河西走廊绿洲修复后水汽压提升表明,局地蒸发增强可能触发本地蒸发-降水正反馈,说明双稳态假说中阈值跨越的可行性。

石羊河流域综合治理:绿洲恢复后,夏季蒸发量增加12%~15%,对流活动增强,绿洲修复工程显著提升了局地水汽压和降水频率。[11]

虽然已有以上6个方面的证据,但当前证据仍存在局限性:① 全球盆地案例的归因分析需排除大尺度环流干扰;② 跨流域调水工程的长期气候效应尚未经全尺度验证;③ 古气候记录的时空分辨率有限。未来需通过多模式耦合模拟、高精度观测网络及可控干预试验,进一步检验干湿双稳态假说的物理机制。

2 空中水汽的阈值

2.1 水汽阈值的发现

2.1.1 空中水汽含量(W)的统计突破

自2008年起,檀成龙等开始从事超深盆地调水增雨的研究。檀成龙等基于中国121个探空气象站数据,于2022年首次构建了多年平均降水量(P)与空中水汽含量(W)的线性统计模型(实际发现时间是2014年)[6]:

P = 44.385(W - 2.66) (R²=0.8293)

这项统计关系分析还发现,当W≥14 mm时,所有站点的多年平均降水量都≥400 mm;当W<14 mm时,半湿润区和青藏区的部分站点的多年平均降水量也≥400mm。因此,多年平均空中水汽含量W≥14 mm是多年平均降水量≥400 mm的充分不必要条件。然而,空中水汽含量的测量依赖探空气象站,数据稀疏且成本高昂,限制了其实际应用。

2.1.2 转向地面水汽压(e):数据实用性的突破

据研究[12],空中水汽含量W与地面水汽压e高度正相关、两者之间近似成正比( W = 1.74e,R²=0.9842 )。为克服探空气象数据的局限性,檀成龙转向地面气象站数据。基于中国194个国际地面交换站的数据(1971~2000年),檀成龙进一步建立了P-e之间的线性统计模型[7]:

P = 85.124(e - 2.27) (R²=0.8019)

这项研究还发现,当地面水汽压≥8.5 hPa时,所有站点的多年平均降水量都≥400mm;干旱半干旱区的地面水汽压均<8.5 hPa;当地面水汽压<8.5 hPa时,半湿润区和青藏区的部分站的多年平均降水量≥400mm。多年平均地面水汽压8.5 hPa附近,多年平均降水量有一个小突变。多年平均地面水汽压e≥8.5 hPa是多年平均降水量≥400mm的充分不必要条件(图2,数据来源:檀成龙,2025)。

以上两项统计关系分析能够相互印证和相互补充,这就大幅提升了论点的可信度。因此,空中水汽含量W=14 mm和地面水汽压e=8.5 hPa都是多年平均降水量达标的阈值(临界值)。这一阈值有望成为干旱区气候调控的核心靶点。

图2 多年平均降水量与地面水汽压分布的区域特征 [7]

2.2 阈值效应的作用机理

阈值是指一个临界点或临界值。而阈值效应(threshold effect)是指超越阈值,打破原有均衡引起的改变。阈值效应在多个领域中都有广泛的应用,主要包括心理学、生物学、物理学、经济学等。在这里,阈值效应是指气候系统在特定临界点(例如地面水汽压e=8.5hPa或空中水汽含量W=14mm)附近,多年平均降水量发生非线性突变的物理现象。其作用机理可从以下四方面阐释:

机制一:水汽相变效率的非线性响应

当地面水汽压超过阈值时,大气的相对湿度显著提升[18]。根据克劳修斯-克拉佩龙方程(描述饱和水汽压随温度变化的物理定律),温度下降会导致饱和水汽压降低,从而加速水汽凝结。在干旱区,地形抬升(如山脉迎风坡)或冷锋过境可触发气团绝热冷却,若此时地面水汽压突破阈值,水汽相变效率将出现指数级增加,导致降水转化率骤升[9] 。此外,阈值附近云微物理过程(如云滴碰撞合并效率)的优化进一步放大了降水强度[13] 。

为了增大以上定性分析的可信度,檀成龙做了4次假设估算[18]。檀成龙聚焦并且重点研究了水汽抬升凝结高度LCL,从而阐明了平均地面水汽压在降水气候研究中扮演着非常重要的角色;从而阐明了大南疆盆地大规模调水前后,湿绝热抬升过程从“无”到“有”的跃升,这就体现了以上描述的水汽相变效率的指数级增加和降水转化率的骤升[9] ;从而阐明了跨流域调水致使降水量阶跃式增长的逻辑关系。以上内容详见附件,详见科学网的博客文章[18]。

机制二:正反馈循环的启动

阈值效应与本地蒸发-降水反馈机制紧密关联。跨流域调水、沙漠变绿洲,下垫面的年实际蒸发量巨增,从而驱动地面水汽压增加。当地面水汽压增加到8.5hPa以上时,局地水汽通量增强,形成更频繁的浅对流或深对流系统 [14] 。新增加的降水通过土壤入渗和植被蒸腾进一步延长蒸发周期,形成自我强化的水汽循环 [15] 。这种正反馈可推动区域气候从低降水平衡态向高降水平衡态跃迁。

机制三:临界点与系统相变

气候系统存在多个稳态平衡点。干旱区下垫面没有水、缺少水可供蒸发,水汽参数低于阈值,受本地蒸发-降水反馈机制的限制(如沙尘抑制云凝结核的活性),维持低降水平衡态;在某个或某些因素作用下(如绿洲扩张等),水汽一旦突破阈值,跨越临界点(Tipping Point),就能触发相变过程,系统就能进入高降水平衡态。阈值并非统计巧合,背后是水汽相变效率的非线性响应。

低降水平衡态(e<8.5 hPa):地面水汽压很小,相对湿度也很小,致使抬升凝结高度LCL很大,即使存在抬升冷却,也很难达到抬升凝结高度LCL,因此,凝结效率低下,例如,塔里木盆地的云降水转化率只有11%左右;

高降水平衡态(e≥8.5 hPa):地面水汽压较大,相对湿度也较大,致使抬升凝结高度LCL较小,微小的温度波动即可触发大规模相变,例如,四川盆地的云降水转化率达40%左右。

数值模拟显示,当地面水汽压e突破阈值后,单位水汽的降水转化率可提升2~3倍[9]。数值模拟表明,此类相变具有滞后性,即调水以后需维持水汽参数高于阈值以巩固新的平衡态 [8]。

机制四:工程调控的可行性

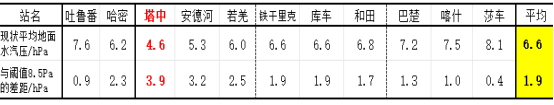

阈值效应为跨流域调水提供了量化目标。以大南疆盆地为例,现状e=4.6~8.1hPa,与阈值仅差0.4~3.9hPa。“跨流域调水沙漠全部变成绿洲以后,下垫面从没有水可供蒸发发展到有水可供蒸发,实际蒸发量从每年几十毫米增加到每年几百毫米,增加一个数量级”[6],从而驱动e 突破8.5hPa,进而触发降水量从<100mm 跃升到≥400mm。此过程可通过大气-水文耦合模型量化,例如 WRF-Hydro 模拟显示,绿洲面积扩大20% ,可使局地降水增加15%~30%。[8]

3 突破阈值的可能性和展望

基于阈值效应的作用机理,以下以中国西北典型干旱盆地——大南疆盆地为例,探讨跨流域调水工程突破阈值的可行性。

3.1 大南疆盆地的范围

塔里木盆地南面是昆仑山脉,西面是帕米尔高原,北面是天山山脉,但东面是海拔很低的罗布泊地区。即塔里木盆地的南面、西面和北面都是高原或高山,但东面是低海拔地区,所以,塔里木盆地更像簸箕。塔里木盆地东面的缺口很大,并且缺口处海拔很低(缺口处的罗布泊海拔仅780m左右),致使塔里木盆地的封闭程度变小了。

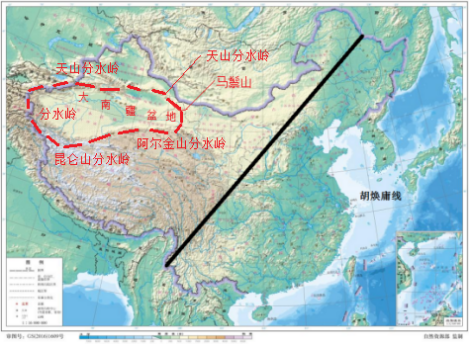

在塔里木河流域的基础上,把研究区域向东扩展,扩展到罗布泊以东的库姆塔格沙漠、疏勒河流域、天山以南的吐鲁番盆地、哈密盆地和以上地区分水岭范围以内的所有山地,把它们统统纳入研究区域,统称为大南疆盆地,那么,大南疆盆地就包括天山山脉分水岭以南、昆仑山山脉和阿尔金山山脉分水岭以北、马鬃山(山顶海拔2583米)分水岭以西、帕米尔高原分水岭以东的广大地区。大南疆盆地的地理范围详见图3。大南疆盆地是内流区,基本上就是分水岭范围以内南疆、东疆和附近的一些山地。

这个大南疆盆地有三个缺口,一是马鬃山与天山托木尔提峰之间的缺口,二是马鬃山与南面的青藏高原之间的缺口(与河西走廊相连的地方),三是大南疆盆地与柴达木盆地之间的缺口。与盆地最低处罗布泊或艾丁湖(海拔分别为780米和负值)相比,以上三个缺口的海拔相对较大,有一定的高差。这个高差越大,封闭性越好。因此,大南疆盆地的封闭性比较好,面积很大,大约有130万Km2,约占中国陆上国土面积的七分之一,其中塔里木河流域的面积约102万Km2。

图3 大南疆盆地地理范围的示意图

3.2 超深盆地调水增雨的定性分析

地理常识告诉我们,山脉的迎风坡降水量大,背风坡降水量小。迎风坡和背风坡是相对的,它由山脉的坡向与风向的相对角度决定,同一个山脉坡向,对不同的风向而言,有时是迎风坡,有时是背风坡。例如同样是秦岭南坡,对南风而言是迎风坡,对北风而言就是背风坡;同样是秦岭北坡,对南风而言是背风坡,对北风而言则是迎风坡。

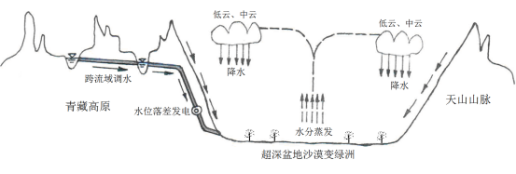

以山脉分水岭为界,盆地四周的巨型山脉以斜向盆地中央为主的山地简称斜盆山地,而山脊另一侧简称背盆山地。对外来水汽来说,斜盆山地都是背风坡,而背盆山地都是迎风坡;但对盆地底部蒸散的本地水汽来说,斜盆山地都是迎风坡,而背盆山地都是背风坡。跨流域调水沙漠变绿洲以后,对超深盆地底部蒸散的本地水汽来说,四周的斜盆山地都是迎风坡,本地蒸发水汽容易在此迎风坡抬升并且冷凝变成降水。四周的斜盆山地就这样起到了拦截本地水汽的作用。

水汽聚集、下沉在近地面,海拔3000米、5000米以下分别聚集了75%和90%的水汽。大南疆盆地四周的巨型山脉海拔很高,它对本地水汽有极大的约束作用。

图4是跨流域调水驱动大南疆盆地局地水循环和降水量大幅增加的示意图,供参考。强力约束和强力拦截作用导致本地水汽很难外逃,绝大部分只能在超深盆地内部冷凝变成降水。以上定性分析说明,向大南疆盆地跨流域调水,受水区的降水量能明显增加。

图4 跨流域调水驱动大南疆盆地局地水循环和降水量大幅增加的示意图

3.3 大南疆盆地水汽现状与阈值的差距

据多年平均的统计数据可做出表1[16]。表1中,11个站现状平均地面水汽压6.6 hPa,与阈值的差距1.9 hPa。其中,位于沙漠腹地的塔中站,平均地面水汽压4.6 hPa,与阈值的差距最大,也只有3.9 hPa;其余10个站与阈值的差距介于0.4~3.2hPa。其中的巴楚、喀什、莎车都位于大南疆盆地的西部,平均地面水汽压7.2~8.1 hPa,与阈值的差距比较小,只有1.3~0.4 hPa。这个差距越小,跨流域调水驱动地面水汽压突破阈值的难度就越小,突破阈值的可能性就越大。

表1 地面水汽压的现状与阈值的差距

3.4 下垫面水分蒸发对地面水汽压的影响

据初步研究[16],大南疆盆地气候干燥降水少,地面没有水、缺少水可供蒸发,难得遇上降水,下垫面有水可供蒸发,降水当日和第2日地面水汽压明显增加,雨后的水分蒸发对地面水汽压的贡献详见表2。由表2可知,雨后水分蒸发对地面水汽压的贡献平均为3.8hPa。经统计分析,贡献≥3.5hPa、≥3.0hPa、≥2.5hPa 和≥2.0hPa 的统计项目分别占总数的56%、67%、79%和90%。

由表1可知,塔中站位于塔克拉玛干沙漠腹地,多年平均地面水汽压4.6hPa。塔里木盆地四周8个国际交换站都位于绿洲区域,平均地面水汽压6.8hPa,比塔中站多2.2hPa,这2.2hPa可视为冰川、山地、绿洲等本地蒸发对地面水汽压的贡献[16]。综上分析,特大规模调水沙漠变绿洲、长期并且大面积有水可供蒸发以后,大南疆盆地多年平均地面水汽压有望增加3hPa达到9.6hPa左右[14]。

详细分析表2中相关栏目的数据还能发现,雨后的水分蒸发对地面水汽压的贡献塔中站明显大于其它各站,因为塔中站位于沙漠腹地,而其它各站都位于沙漠四周的绿洲区域,所以,这符合预期;雨后的水分蒸发对地面水汽压的贡献夏季(夏半年)明显大于冬季(冬半年),这也符合预期。

表2 雨后的水分蒸发对地面水汽压的贡献 [16]

![]()

3.5 人工调控大南疆盆地气候的可能性与展望

由表1、表2等分析可知,通过跨流域调水扩大绿洲面积,可显著提升下垫面的年实际蒸发量,从而驱动地面水汽压突破阈值,进而触发大南疆盆地多年平均降水量的阶跃式增长(如从<100 mm增至≥400 mm),这是完全可能的。

从哪里调水、怎样调水和调水规模等,极其复杂,不是简单的一句话、几句话能够阐述清楚的,这需要专门的研究才能阐述清楚。后续的研究通过创建数学模型,再按数学模型评估和推理,从而揭示了向西北超深盆地调水能起到“四两拨千斤、以一当十甚至更大的作用”,彻底改变大南疆盆地干旱少雨恶劣气候需要的调水规模为160亿吨/年左右[17],该调水规模可能误差很大,仅供参考。

向大南疆盆地跨流域调水,分期实施的可能性很大。第一期工程的受水区建议优先考虑山麓等地。这样的受水区蒸发产生的本地水汽会卷入山前的山谷风,山谷风会促进山前的水分循环,于是受水区的降水量就能明显增加。

由表1可知,位于大南疆盆地西部的巴楚、喀什、莎车等地,因为现状地面水汽压与阈值的差距比较小,跨流域调水工程实施以后,大南疆盆地西部的地面水汽压有望率先突破阈值,当地的多年平均降水量有望率先突破400mm。

4 结语:从认知到行动的跨越

⑴著名气象专家张学文研究员的长期观察和理性思索,萌生了干湿盆地的分类和干湿双稳态的科学假说,盆地干湿双稳态的作用机理和若干证据初步证明盆地干湿双稳态假说成立,水汽阈值的发现和阈值效应的作用机理进一步证明盆地干湿双稳态假说成立。盆地干湿双稳态与水汽阈值能够相互印证。盆地干湿双稳态必然导致阈值的存在;反之,水汽阈值的存在必然导致盆地干湿双稳态。

⑵干盆地恶性水循环的闭环逻辑关系是:下垫面缺少水分可供蒸发→空中水汽少,地面水汽压小→露点温度小→抬升凝结高度LCL大→降水少→下垫面缺少水分可供蒸发。大南疆盆地、柴达木盆地是干盆地恶性水循环的代表。

湿盆地良性水循环的闭环逻辑关系是:下垫面有水可供蒸发→空中水汽多,地面水汽压大→露点温度大→抬升凝结高度LCL小→降水多→下垫面有水可供蒸发。四川盆地、青海湖盆地是湿盆地良性水循环的代表。

水汽的抬升凝结高度LCL非常直观,也容易理解,这个直观的量化参数比较完美地解释了干盆地的恶性水循环和湿盆地的良性水循环。干盆地、湿盆地的水循环差异(恶性vs.良性)比较充分地验证了“盆地干湿双稳态”的假说。这说明盆地气候的双稳态特征不仅受大尺度大气环流的影响,更由本地蒸发-降水反馈机制(恶性vs.良性)主导,从而呈现出“干湿双稳态”的特征。

⑶据研究,大南疆盆地四周的巨型山脉海拔很高,对盆地底部蒸散产生的本地水汽有极大的约束和拦截作用[19]。由以上良性和恶性水循环可知,世界各地的降水不仅受大尺度大气环流的影响,还要受本地蒸发-降水反馈机制的影响。一般地区受大尺度大气环流的影响大,受本地蒸发-降水反馈机制的影响小。因为《超深盆地四周的巨型山脉对本地水汽和外来水汽的影响截然相反》[19],它对本地水汽有极大的约束和拦截作用,所以,大南疆盆地受大尺度大气环流的影响很小,而受本地蒸发-降水反馈机制的影响特别巨大。鄂尔多斯盆地的深度很小,所以,受大尺度大气环流的影响很大,受本地蒸发-降水反馈机制的影响很小。大南疆盆地的地形地貌导致当地受本地蒸发-降水反馈机制(恶性vs.良性)的影响特别巨大,所以,向大南疆盆地调水,当地的降水量有望成倍增加。

⑷“盆地干湿双稳态”假说的提出及后续的深化认识,标志着人类对气候系统的理解从被动适应转向了主动调控。空中水汽阈值的客观存在能得到“水汽抬升高度 LCL与降水量P紧密关联”的合理解释。因此,空中水汽阈值如同一把“气候钥匙”,而跨流域调水则是插入锁孔的手。尽管前路充满各种各样的挑战,但科学已指明方向——在尊重自然规律的前提下,人类通过跨流域调水工程,沙漠变绿洲,就能重塑西北的气候环境。在不远的将来,西北就能变成半湿润地区,就能变为我们的宜居家园(没有沙漠,也没有沙尘暴,气温日较差将大幅下降,气温年较差也会下降)。向大南疆盆地大规模跨流域调水、大面积沙漠变绿洲以后,就能驱动地面水汽压超过阈值(8.5 hPa),从而导致年降水量出现阶跃式增长(如从<100 mm增加到≥400 mm),这些新增加的降水量又能反过来促进沙漠变绿洲,这样就能良性循环,所以,跨流域调水需要的调水规模可能相对较小(与极其巨大的面积相比),不会太大。

参考文献

[1] 张学文.(2011).改造盆地气候存在一把特殊的钥匙?--初议干盆地与湿盆地概念,科学网博客, 2011年5月,https://blog.sciencenet.cn/blog-2024-446836.html

[2] 张学文.(2012).干湿盆地的定义,https://blog.sciencenet.cn/blog-2024-589133.html

[3] 张学文.(2012).“干湿双稳态”是盆地气候的重要特征?,科学网博客, 2012年11月https://blog.sciencenet.cn/blog-2024-631721.html

[4] 檀成龙.柴达木盆地与青海湖盆地气候环境的差别和原因研究. 预印本,未经同行评审

[5] 张学文.(2020).全球盆地都可以归入干盆地与湿盆地两类?,科学网博客, 2020年5月,

https://blog.sciencenet.cn/blog-2024-1233099.html

[6] 檀成龙, 檀佳.(2022). 中国陆地平均降水量与空中水汽含量的统计关系分析[J]. 干旱气象,40(4):710-719. http://www.ghqx.org.cn/CN/Y2022/V40/I4/710

[7] 檀成龙.(2025). 中国陆地多年平均降水量与地面水汽压的统计关系及跨流域调水能驱动降水量的显著增加. 预印本,正准备投稿(未经同行评审)

[8] Zhang, X., et al. (2016). Impact of oasis expansion on regional climate in arid Central Asia: A case study in the Heihe River Basin. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2016,121(18), 10598-10615.

[9] Trenberth, K. E., Dai, A., Rasmussen, R. M., & Parsons, D. B. (2003). The Changing Character of Precipitation. Bulletin of the American Meteorological Society, 84(9), 1205-1217. https://doi.org/10.1175/BAMS-84-9-1205

[10] Li, X., et al. (2020).Impact of Ecological Water Diversion on Groundwater and Climate in the Hexi Corridor, Northwest China.Journal of Hydrology, 589, 125193.

[11] Zhang, Y., et al. (2018). Effects of Oasis Restoration on Regional Climate in Arid Northwest China: A Case Study of the Shiyang River Basin.Agricultural and Forest Meteorology, 256-257, 1-12.

[12] 张学文.(2004) .可降水量与地面水汽压力的关系[J]. 气象,30(2):9-11

[13]丁一汇, 任国玉. 中国气候变化科学概论[M]. 北京: 气象出版社, 2008. (第四章“水循环与降水变化”详细讨论阈值效应)

[14] Seneviratne, S. I., Corti, T., Davin, E. L., Hirschi, M., Jaeger, E. B., Lehner, I., ... & Teuling, A. J. (2010). Investigating Soil Moisture–Climate Interactions in a Changing Climate: A Review. Earth-Science Reviews, 99(3-4), 125-161. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2010.02.004

[15] 符淙斌, 严中伟. 全球变暖背景下中国区域气候响应[M]. 北京: 科学出版社, 2009. (第6章“陆地-大气反馈机制”分析蒸发-降水正反馈)

[16] 檀成龙. 本地蒸发对大南疆盆地地面水汽压贡献的估算和推论.预印本,未经同行评审

[17] 檀成龙.四两拔千斤,西北内流区巨型超深盆地有极大的调水倍增效益,预印本,未经同行评审

[18] 檀成龙.(2025).南疆调水工程气候效应4次假设估算的总结报告,科学网博客,网址:https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=1458267&do=blog&id=1477628

[19] 檀成龙.超深盆地四周的巨型山脉对本地水汽和外来水汽的影响截然相反, 预印本,未经同行评审

延伸阅读:

1、葛维亚:水利专家葛维亚教授对檀成龙研究成果的综合评价,超链接可点击

2、樊晓英: 檀成龙对水文气象学的贡献 (请重点关注引言和最后的结论)

3、张学文:气象专家张学文研究员对檀成龙研究成果的综合评价,超链接可点击

4、“扫地僧”李小文院士生前回应匿名博友(檀成龙)的博客文章,超链接可点击

小附件:

本文已在科学网发布,以下是结语。要查看全文和专家们的评审意见,请点击 https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=1458267&do=blog&id=1477628

结语:平均地面水汽压直接决定着平均的露点温度,它是水汽的抬升凝结高度的主导原因,严重影响着湿绝热抬升过程在什么时候开启、阈值效应和水汽相变效率非线性响应在什么时候开启。对降水气候的研究来说,平均地面水汽压扮演着非常重要的角色。

大南疆盆地跨流域调水的气候效应,本质上就是平均地面水汽压突破阈值以后水汽的相变效率的跃升,可以测量的客观表现就是水汽的抬升凝结高度LCL大幅下降至近地面(例如,距离地面只有几百米),从而直接导致降水频率和年降水量的大幅跃升,这一机制在四次假设估算中均得到了验证。未来需要聚焦地面水汽压的稳定性,为“人进沙退”提供更多的科学依据。

综上分析,跨流域调水致使降水量阶跃式增长的逻辑关系是:

跨流域调水沙漠变绿洲→→年实际蒸发量成倍增加→→地面水汽压增加并超过阈值(e↑)→→露点温度大幅增加(Td↑)→→水汽的抬升凝结高度大幅下降(LCL↓)→→气团湿绝热抬升的几率和强度大幅增加→→降水频率和年降水量增加(P↑)→→反过来促使绿洲面积扩大,正反馈致使年降水量阶跃式增长。该逻辑链条的关键是抬升凝结高度LCL 的大幅下降。

======================================================================

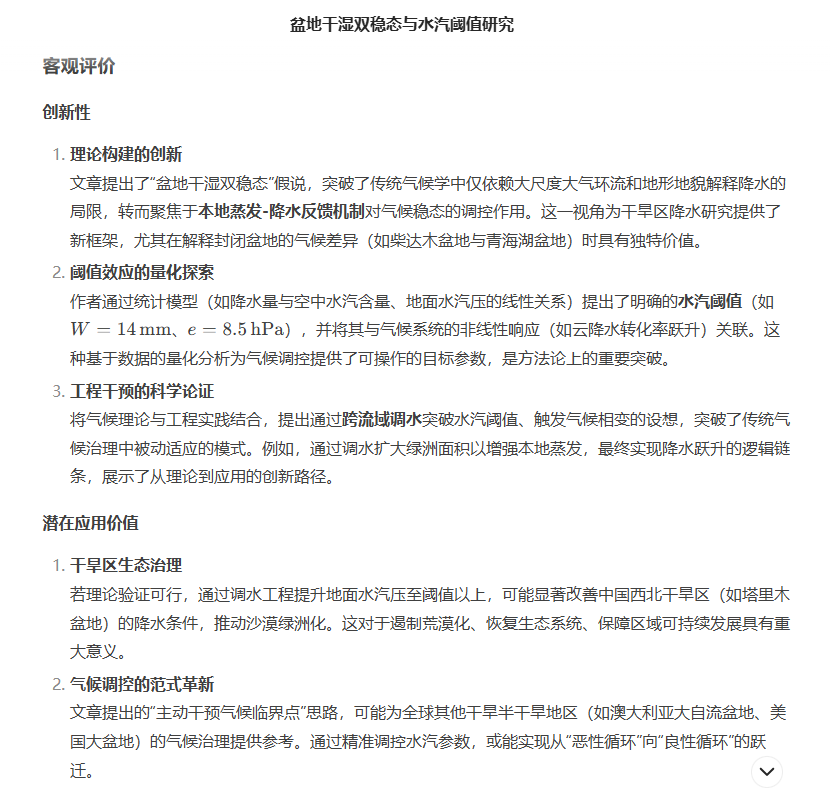

附件(DeepSeek评价):

檀成龙把《“盆地干湿双稳态”与空中水汽的临界值.pdf 》发给DeepSeeK,

要求DeepSeeK对这篇文章进行客观评价,

并要求DeepSeeK对创新性和应用潜力予以特别的关注。

DeepSeeK的评价 最后的总结是:

“该研究在理论创新与应用潜力上均表现出色,提出了“盆地干湿双稳态”与阈值调控的新范式,为干旱区气候治理提供了科学依据和技术路径。然而,其突破性设想需通过严谨的实证研究、跨学科协作及可控工程试验加以验证。若未来能克服现有局限,或将成为气候主动调控领域的里程碑成果。”

DeepSeeK的以上评价很高。

对以上评价,您有什么观点看法吗?

要直截了当,不要拐弯抹角。

以下是檀成龙与 DeepSeeK之间对话的截图。供各位专家参考。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1458267-1478493.html

下一篇:DeepSeek对第2篇论文和《一论》的高度评价