博文

什么是预印本?为什么发预印本?| 预印本知多少(一)

||

预印本发展至今已有数十年历程,逐渐受到不少海内外科研工作者的青睐,成为他们发布研究成果的首发渠道。那么你是否了解预印本是什么,预印本经历了怎样的发展,以及为什么研究者会选择发预印本呢?本文将对这些疑问逐一进行解答。

No.1.什么是预印本?

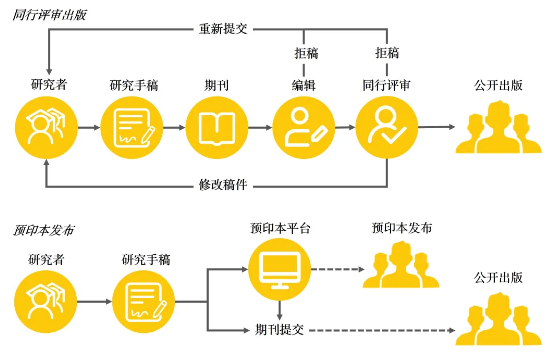

预印本是指尚未在同行评审期刊上发表的完整研究手稿,通常由作者自主上传至公开的预印本平台[1]。其涵盖了尚未投稿的论文、已投稿但未被采纳的论文,以及已经通过审核但还未正式出版的论文。

相较于传统的出版流程,预印本发布摒弃了严格的同行评审环节,转而采用了一种更为包容和开放的策略——鼓励广泛的公开讨论,接纳来自更多同行的建议与反馈。

图1:传统同行评审出版与预印本发布流程对比

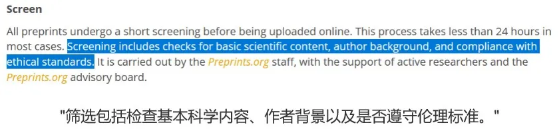

尽管未经同行评审,但大多数预印本平台都会对作者提交的手稿进行简单的质量控制检查。以Preprints.org为例,编辑或筛查员会在发布预印本之前作简单筛查,包括核实文章的基本科学内容、检查作者是否存在学术不端行为的记录,以及评估文章是否符合伦理标准[2]。

图2:Preprints.org质量筛查[2]

许多预印本平台还会为发布的预印本分配一个数字对象标识符(DOI)以支持学术引用,并提供版本管理功能,确保研究论文的最新版本及时共享。

随着科学界对研究成果开放获取的需求日益凸显,预印本的发展呈现出蓬勃向上的态势。下面我们就来回顾一下预印本在国内外的发展历程。

No.2.预印本发展大事记

1.20世纪40年代

一些研究团体针对其研究需求传播/分发未经同行评审的学术文件,例如麻省理工学院电子学研究实验室从1946 年开始制作未经同行评审的技术报告[3]。

2.20世纪60年代

1961年,一些科学家在美国国立卫生研究院(NIH)的支持下组建了“信息交换小组”(IEGs),开启了一项波及范围更为广泛的分发生物学预印本的实践。至1965年底,共有来自 46 个国家的 3,663 名研究人员参与其中,寄出 2,561 份研究资料(纸质预印本、评论等)[3]。这项实践标志着预印本概念的初步形成,但因其威胁到期刊和学会的实际利益而在1967年被叫停。

3.20世纪90年代

康奈尔大学物理学家 Paul Ginsparg 推出了第一个现代预印本服务器 arXiv[1]。研究人员首次可以在一个集中的服务器上上传并检索预印本文件。这标志着预印本正式步入了电子化时代。

3.21世纪

2001年,布达佩斯开放获取先导计划首次明确了“开放获取”的概念,推动了科学信息共享的革新运动。各领域或多学科的预印本服务器数量不断增加。

2016年,由中国科学院部署,中国科学院文献情报中心建设的预印本平台ChinaXiv正式运营[4]。其标志着中国开放科学基础设施建设的一大进步。

而后在COVID-19大流行期间,预印本数量呈井喷式增长。预印本的读者亦扩展到公众、新闻记者等,许多新闻报道引用预印本文章来支持公共卫生措施[5]。

随着科研交流模式的不断创新和演变,预印本的使用在研究人员中愈发普遍,也逐渐获得了出版商的广泛接受和认可。那么,发预印本有什么好处,为什么要发预印本呢?

No.3.为什么发预印本?

在探讨这个问题之前,我们先要厘清传统出版流程中的一些弊端:

延迟出版:同行评审和论文返修的过程可能会导致论文发表延迟,不利于快速发展的科学研究。

难以应对跨学科研究:跨学科的新兴研究可能难以找到合适的审稿人,或者审稿人无法全面评估论文的质量和创新性。

潜在的利益冲突:审稿人与作者之间可能存在利益关联,从而影响审稿的公正性。

研究成果可访问性低:大部分期刊文章需要个人或机构付费订阅后才能访问,研究成果获取成本高。这也影响了作者作品的曝光和影响力。

文章处理费用高昂:在开放获取期刊上发表论文通常需要收取文章处理费,对普通学者来说有一定经济压力。

预印本的出现大大改善了这些问题。因其免费发布、快速上线、开放获取、公开评论的特性,预印本在一定程度上促进了研究成果的传播与共享,推动了广泛、开放的学术交流。

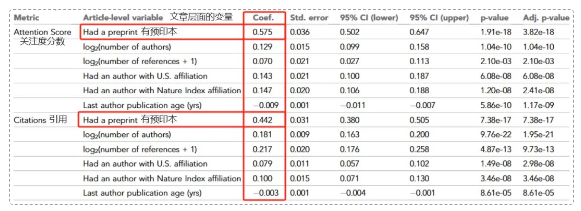

一项针对生物学领域预印本的调查显示,有预印本的论文相较于无预印本的论文,在Altmetric注意力分数上平均提升了49%,被引用的次数平均增加了36%[6]。

图3:对数线性回归模型系数的跨期刊随机效应荟萃分析[6]

(若第三列系数为正,则表明关注度分数或引用次数随着该变量的增加而增加)

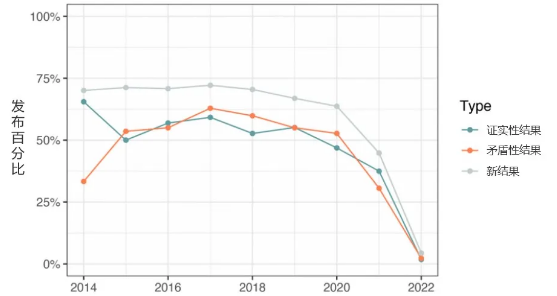

除了提高研究成果的可见性之外,预印本平台对研究论文的包容性也更大。在ASAPbio官网上发布的一项调查显示,与包含新发现的预印本相比,那些具有证实性或矛盾性结果的预印本在传统期刊上的发表率大约低了10%至20%[7]。预印本平台无疑为这些非传统研究成果提供了一个良好的分享途径。

图4:2014-2022年非传统结论预印本在期刊上的发表率[7]

另外在科研成果的传播过程中,研究者可能会获得来自不同领域学者的反馈或启发,从而促进跨学科研究的交流与进步。这也有助于研究者提前与同行建立新的合作,加快研究创新的步伐。

在快速发展的科学研究领域,发布预印本还可以帮助建立研究优先权,为研究成果加盖公共时间戳,明确研究者工作的首要地位。

总而言之,无论从促进广泛学术交流的层面,还是满足学者实际需求的视角,发布预印本都是一个优势显著的选择。

参考资料:

[1] Jeremy M. Berg et al. (2016). Preprints for the life sciences. Science, 352(6288), 899–901. https://doi.org/10.1126/science.aaf9133

[2] Preprints.org - the multidisciplinary preprint platform. https://www.preprints.org/

[3] Cobb M. (2017). The prehistory of biology preprints: A forgotten experiment from the 1960s. PLoS biology, 15(11), e2003995. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003995

[4] ChinaXiv.org 中国科学院科技论文预发布平台. https://chinaxiv.org/home.htm

[5] Patel, J. (2021). Opinion: preprints in the public eye. The Scientist Magazine®. https://www.the-scientist.com/opinion-preprints-in-the-public-eye--68563

[6] Fu, D. Y., & Hughey, J. J. (2019). Releasing a preprint is associated with more attention and citations for the peer-reviewed article. eLife, 8. https://doi.org/10.7554/elife.52646

[7] Preprints: untapped potential to share non-traditional results. (2022). ASAPbio.

https://asapbio.org/preprints-untapped-potential-to-share-non-traditional-results

《预印本知多少》专栏预告

在了解了发布预印本的诸多优势后,你是否仍然对其认可度与可靠性有所担忧?在接下来的文章中,我们将探讨学者们对发布预印本所持有的质疑和顾虑,以及如何避免预印本发布的潜在风险。

关注“PreprintsOrg预印本”公众号,

更多干货好文敬请期待!

https://blog.sciencenet.cn/blog-3516770-1439983.html

上一篇:双喜临门!Smart Cities 期刊收获最新影响因子IF 7.0 和 CiteScore 11.2,位居Q1

下一篇:对话Vaccines电子会议分会主席:意大利巴里阿尔多·莫罗大学Silvio Tafuri教授