博文

亲历健身的两个极端:辟谷和马拉松

||

中国人健身讲究静养,西方人则提倡运动。辟谷(断食)是静养的极端;而马拉松就则是一个公认的极端运动了。我在20天内亲身经历了这两个极端:10月14号在上海参加了一个辟谷班,做了7天辟谷。11月3号在日内瓦完成了我生平第一次(半)马拉松。

辟谷听起来很可怕,连续7天,甚至14天,21天不吃菜,饭,也没有酒,茶,咖啡,饮料,就是喝水。

常见的问题,也是我最关心的问题有:真的吗?安全吗?不饿吗?不馋吗?不会倒下吗?副作用有哪些?科学吗?对健康有益吗?

在我认识的人中,至少有5-6个学生命科学的博士已经参加过辟谷了。听他们讲的时候我不免怀疑是不是天方夜谭。连续那么多天不吃东西这么可能?能量哪里来?人怎么能活?我决定亲身体验一下,别人都能做,我为什么不行?一个搞投资的朋友,留美博士叶锋,介绍我参加一个叫寸道的老师举办的辟谷班。从2015年起,叶锋每年都做几次辟谷。寸道师傅也指导过几千人成功辟谷了。

早上9点,三十几个参加辟谷班的学员都陆陆续续到齐了。我和太太都报了名,特地从夏威夷提前一天赶到上海。寸道师傅先发功给学员们打通脉路:在头顶,颈部,腰部掌击学位。有点痛,声音很响,拍击过后身体轻松。接下来三四个小时师傅讲课,涉及到很多中医保健的基础知识,十二经络的功能和最佳疏通时间。最重要的是教会学员吞气(静坐加深呼吸)。我因为以前学过太极拳,也练过气功,所以吞气的要领掌握得很快。我太太只是在金庸小说里看到过气功,没有实践过,所以运气后就有些头疼。

为了能让三十几个学员在短短的几个小时里鼓起勇气参加不可思议的辟谷,寸道师傅多年来也累积了不少“窍门”:比如用电极联通师徒,然后用食指点头顶,产生视觉效果;或者通过发功(暗示)使得学员的中指“变长”等等。所有这些“功课”实际上都是一个筛选学员的过程。如果胆子太小,决心不大,或者对师傅信任度不够,都可能在某个阶段就放弃了。

听朋友讲国内一个大牌科学家参加辟谷班,每隔几分钟就挑战师傅所说的科学性。结果他也没能坚持过三天。我一直相信中医,又非常想体验一下全过程,所以即使对师傅说的有所保留,我也都没有发表任何意见。我是来参加辟谷的,我从来没有做过,人家是大师,指导成千上万的人做过,我认真听讲,学习也是是最起码的礼节和尊重。

这个辟谷班不是封闭式的。按照我本来的想象,辟谷班应该是去一个风景秀丽,空气新鲜的地方,周围还有医生护士值班预防不测。寸道师傅的班就是几个小时的讲课也实践,然后就各奔东西,回到自己的生活中去。我太太是台湾人,祖上是福建漳州的。她从来没有去过,所以我们就在第二天去福建游山玩水了。随后几天也都没有什么特别的,照样会客,讲课,工作。

太太只坚持了一天,经不起酒店赠送的漂亮果盘的诱惑就开戒了。我也在一边鼓动她吃,因为这毕竟是我们第一次,我心里也没有底到底是否安全,还是我先试试看,结果好的话她下次再加入也不迟。

我早中晚都按时做“功课”:早期有一整套“起床操”,然后在5-7点之间面东静坐吞气49口(大概半个小时的静坐吞气);上午九点以前要“吸日精”;中午和傍晚还是吞气。晚上九点“吸月华”。吞气的时候施加意念,去污存真,相信自己是健康的,疾病都是可以去掉的。

寸道师傅的名言就是:通过辟谷爱自己。这一点我非常赞同。通过辟谷,我们把平生被视为最重要的(食物)东西从生活中割舍掉,我就会突然对自己的身体格外关注。就好比盲人的听觉格外敏锐一样,在把赖以生存的食物拿开以后,我才体会到肌体送出的各种信号,才有机会(借着吞气静坐的时间)感谢肌体的每个器官,每个组织,每个细胞。

辟谷第二天和第三天是比较难熬,也有些“症状”的:头会发晕,脚下也轻飘飘的有些不稳。有饥饿感,但是不是熬不过的那种。许多朋友知道我辟谷都说“你真有毅力,要是我早就饿昏了。” 其实辟谷不需要超强的毅力,我自己也很惊奇地发现七天下来并没有想象的那么饿,也不馋别人吃的。接下来几天陪太太吃饭,或者有应酬,面前摆满一桌子的菜,看着别人吃喝,我也没有太多的感觉。不饿,不馋。

不吃饭,能量哪里来?按照道家的解释是吞气吸进了宇宙精华,吸气里面就有营养。作为一个科学家,我一边辟谷,一边思考能量的问题,也在问“为什么不饿?”

我觉得辟谷之所以可行,有两个“科学新发现”可以提供一些答案:一个是两年前刚刚获得诺贝尔奖的“细胞自噬”现象;另外一个解释就是肠道菌群。

细胞自噬就是细胞在应急状态下自己吞噬细胞内的细胞器(线粒体,高尔基体)。我辟谷七天体重减轻了十二磅(5.5公斤)。这些减掉的脂肪和肌肉都是被肌体消耗了的。所以虽然没有吃饭,肌体还是“吃”掉了5公斤我自己的肉。

另外,肠道里有三四磅重,几百种的肠道菌群,细胞数目比人体细胞还多很多。这些细菌每天消耗的能量也很可观。我不吃饭了,最先饿死的就是它们。营养学家们计算出的“每天最低能量需求”并没有把细菌的需求扣除。我们每天吃的饭,可能有一半是喂给了肠道菌群的。

辟谷期间不饿,不馋,可能也是和菌群有关。共生在动物体内的微生物可以“指挥”庞大的动物做很多奇奇怪怪的事情。比如寄生在鱼体内的一种微生物,为了完成在岸上的繁殖周期关键环节,会跑到鱼的大脑里,指挥鱼在水面上打滚,被鸟抓住运到岸上吃的时候,寄生微生物的目的就达到了。还有一个例子也很好玩:有两种动作缓慢的可爱的树懒,一个两个趾头;另一个有三个趾头。三个趾头的树懒有一个令科学家们困惑的习惯。每个星期,她都要从安全的树上面慢慢地下到地上去上大号!而两趾的树懒就没有这个习惯,高空作业就解决了排便的问题。三趾树懒冒着生命危险(40%的死亡都和下树有关)下树排便,一定有它的目的。科学家们仔细研究后才发现,原来它不惧风险从树上下来上厕所的原因是为了寄生在它们身上的微生物的繁殖!共生的微生物给树懒赖以生存的维生素,树懒也就乐得接受微生物的指令,按时下树上厕所了。

我们到钟点了就饿,是不是也是肠道菌群发出的“命令”呢?辟谷期间不饿,是不是因为菌群先被饿死了大半,他们的“命令”我也就听不到了?嘴馋,就更有可能是菌群搞的鬼了。辟谷的时候看着亲朋好友吃饭很尴尬,他们会觉得歉意,好像每吃一口都在增加对我食欲的诱惑。其实,我不但不觉得馋,不需要怜悯,反而会有一种优越感:因为我没有屈服于肠道菌群强加给我的进食命令,好像总算摆脱了一个无形的黑手,获得了自由。

那么,我辟谷成果如何呢?

答案是:比预想的好。体重减少5.5公斤,高血压也没有了(高血压有五六年了,平常用三种药控制。辟谷期间没有吃药,血压也正常),精神很好,浑身轻松。

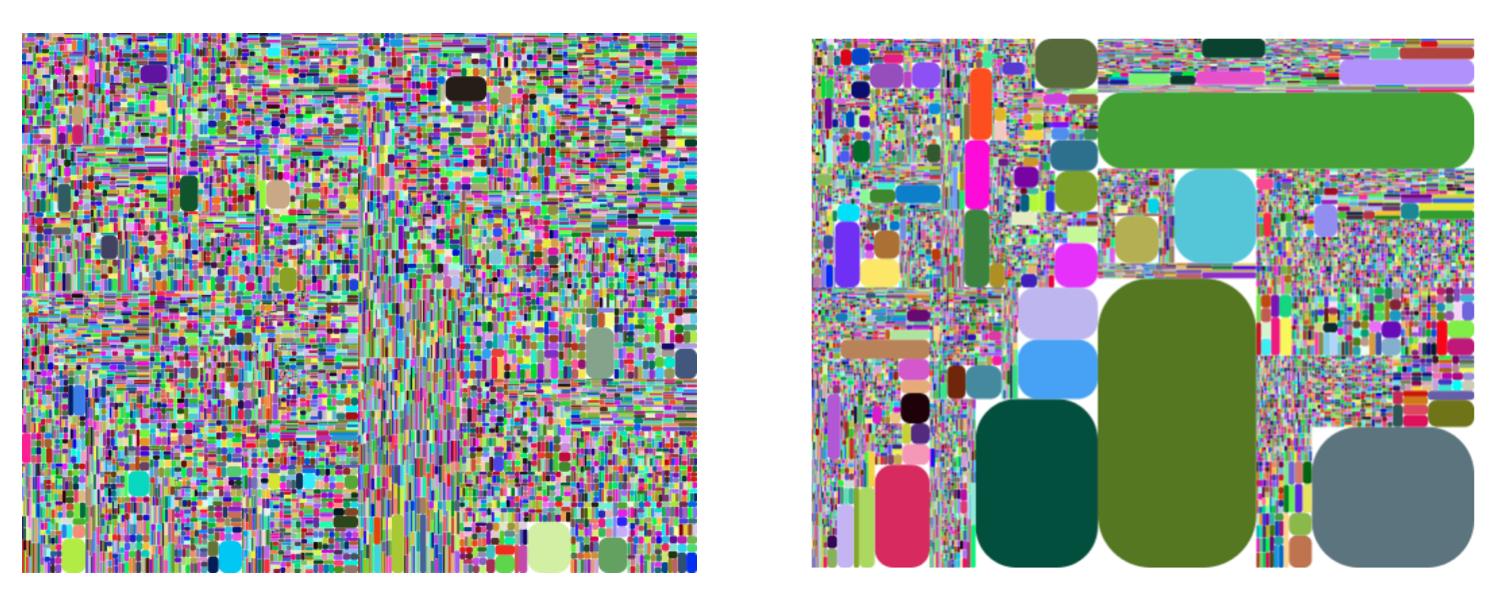

很多人参加辟谷目的是减肥,我虽然也减掉了十二磅,但是减肥不是我的目的。我的“野心”是通过辟谷来增加我的健康,更确切地说是增强我的免疫力。我想利用这个机会reset我的免疫系统。下图代表两个个体的免疫组,左侧的是正常个体,右侧的是病人。每个色块代表一个免疫细胞(T细胞)克隆在血标本中的频率。健康人多样性好,什么疾病都能应付;病人的免疫系统的多样性则比较差,一些克隆占有很大比率。这些大克隆常常被我比做“军阀”,因为他们占有了过多的免疫兵力。当然,他们也许是“将军”,正在和疾病做斗争。

我们研发出的免疫组高通量测序技术可以准确地定量测量免疫组的多样性。我也利用辟谷的机会看看辟谷前后免疫组的变化(数据很快和大家分享)。

我的假设是:那些“军阀”的大克隆平时养尊处优,靠一些系统漏洞搜刮掠夺了超出常规的免疫资源。辟谷好比是一个“重新启机”的按钮,给免疫系统的“军阀”或者肌体其他部位的肿瘤细胞一个它们难得碰到的“恶劣环境”。所以这些细胞会优先被淘汰掉。

其实,多年来治疗肿瘤的放疗,化疗的机理也不过如此:给肌体施加一个物理(放疗)和化学(化疗)的压力,希望那些生在迅速的肿瘤细胞不能适应而率先死去。

当然,辟谷能否真的增强免疫力还需要更多个体和对照组的研究才能得到更科学的结论。不过,亲历辟谷至少让我得到如下结论:(1)可能的,可行的;(2)安全的(至少对我来说);(3)没有明显副作用;(4)有很明显的“疗效”。

撇开辟谷是否能“重启肌体”不说,辟谷最重要的收获就是这个过程给我们这些平时匆匆忙忙的人一个难得的机会去关心自己的身体。常言道“久病成良医”,说的是疾病使我们聆听肌体送出的各种信号。而辟谷则是趁我们还没有被疾病折磨到无能为力的时候就主动去聆听肌体,爱护肌体,感谢肌体。能够深深地吸一口气,让思维跟着这口气慢慢地游遍全身,并穿过身体,溶化,融合到宇宙环境中去。这样的心理锻炼和经历使我们这些“忙人”难得经历到的。

辟谷不是邪教。我们也不能过份迷信现代医学科学。宇宙之大,有很多东西是我们还不能理解的。七天(十四天)不吃东西是可能的,死不了人。科学上(通过自嗜和肠道菌群理论)也能找到依据。与其被疾病折磨得卧床不起一两个星期甚至更久,还不如在疾病到来之前按一下“重启”按钮。我认为辟谷不失为一个很好的“治未病”的手段。虽然我不是百分之百地同意寸道师傅的说教,但是完全能够接受他的做法,理解他的做法。他需要在短暂的时间里,让知识水平,理解能力参差不齐的几十个人相信他,跟随他一起去“拿生命冒险”,做一件常人很难想象的事,这绝不是一件容易的事情。而且,那些按时吞气,静坐,拍打穴位等仪式化的程序也是很重要的。做什么都要讲“规矩”,如果没有一个体系,就更容易失控,可信度也会降低。

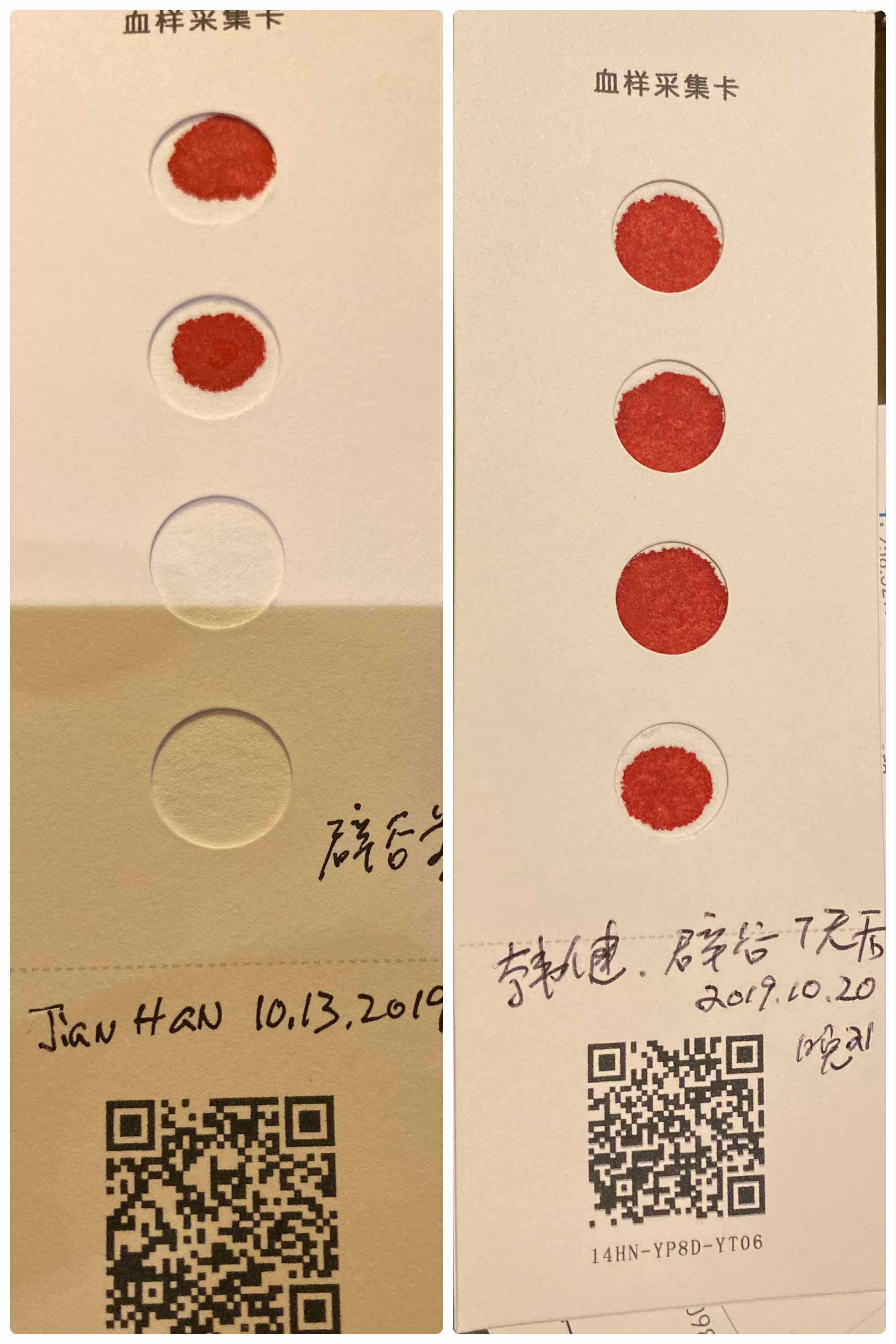

辟谷是否适合所有人?是否值得推广?我觉得在回答这些问题以前应该做更多的系统研究。通过用滤纸片在辟谷前后取指尖血测试免疫组,是一个很好的方法。我这次没有试图说服更多人参加试验,不过寸道师傅给了我一个机会和大家讲几分钟这个实验。希望下次能有更多人参加测试,在测免疫组的同时也测量肠道菌群并收集其它临床数据。

是否值得推广?最有说服力的就是客观结果:我感觉很好,整个过程不是想象中的需要巨大的毅力,也不要付出代价。相反,辟谷是一个自我发现的过程,整个过程没有什么痛苦,倒是在心理上,生理上都有收获。至少我会再次去辟谷,每年一两次。

跑马拉松,也不是我“新年愿望”之一。去年底,我陪同Lotze教授去海南赣州跑了一个马拉松。他六十八岁了还能完成全马(42.195公里),已经在世界各地跑了一百个全马了(参考这篇博文)。我今年一月份开始跑步。第一次连走带跑不到两英里用了33分钟;大半年下来我已经累计跑了七百多英里(1188公里)。辟谷前在夏威夷用每英里十分十四秒的速度(不包括中间两三次短暂喝水停歇)吃力地完成十英里;辟谷增加了体力和信心,结果以每英里九分五十八秒的速度轻松跑完二十公里的半马。我希望在一年内跑下全程马拉松。

我今年五十八岁了。能在二十天内经历了辟谷和马拉松,体会健身措施的两个极端,也算是人生中的精彩时刻了。健康,绝不是一个轻松的词,而是需要努力才能获得的。是否需要采用极端的的手段去获得你的健康?是否能主动地去得到健康,而不是被重病惊醒了再去注意健康?

出发的兴奋,终点的快乐,都是用中途的辛苦换来的。

和Lotze教授跑步前取指尖血测免疫组,和跑步后进行比较。

我选择了这些极端的做法,不是因为这是最佳手段,而是因为我对健康的渴望更迫切。我父亲在65岁就因为心脏病去世了。这对我来说就是一个难以规避的阴影。过五十岁后,我就对自己的健康没有信心:睡眠不好,常常觉得很累很疲倦,容易生小病,血压高,血脂也高。处于亚健康状态的我似乎除了“等来”一场大病就没有什么可以摆脱命运的方法了。所以,我也一直留意是否有更加有效的“重归健康”的方法和机制。

辟谷和跑步给了我这个机会,所以我很珍惜。

https://blog.sciencenet.cn/blog-290052-1205298.html

上一篇:如果没有PCR

下一篇:“精准医疗”又“被降温“了