博文

“实验室史”:一个理解科学活动变迁的必要视角

|

“实验室史”:一个理解科学活动变迁的必要视角*

鲁世林 /LU Shilin1 李侠 /LI Xia2

(1.北京大学科学技术与医学史系,北京,100871;2.上海交通大学科学史与科学文化研究院,上海,200240)

摘 要:实验室发展的三个历史阶段可分为:“制造知识”阶段,十七世纪科学社团将实验带入新的科学共同体之中,实验室成为科学知识生产的重要场所;“应用科学”阶段,资本主义生产方式的确立及其在全球范围内寻求世界市场的需求是实验室扩散的重要原因,科学生产的普及化训练推动了实验室与经济社会发展的互动;“培育创新”阶段,二十世纪以来两次世界大战及美苏争霸促使实验室成为国家参与国际竞争的“秘密武器”,重大基础研究的成功与新科学的发展推动世界顶尖研究机构建设全球一流国家级实验室。基于实验室史,我国需要加大力度投资国家级实验室建设,完善实验室管理体制与科研评价机制,关注学生培养及科研训练。

关键词:原始创新 基础研究 实验室 实验

引 言

实验不仅是一种科学研究方法,还是一把打开近代科学与现代科学历史的钥匙,更是研究原始创新与世界顶尖科学发现诞生的必由路径。正如清华大学李正风教授所言,虽然并不是所有的科学知识都是从实验室里生产出来的,但实验室集中体现了现代科学与知识;实验室对于科学的意义,犹如工厂对于现代企业的意义,是自然科学的当代事实工厂。([1],p.15)对实验室发展进程的反思,是研究近现代科学史的必要环节。从化学之父罗伯特·波义耳(Robert Boyle)进行私人领域意义上的实验,到德国的世界著名化学家尤斯蒂斯·冯·李比希(Justus von Liebig)开创的大学实验室教学与研究模式,再到美国因战争推行的由物理学家恩利克·费米(Enrico Fermi)担任负责人之一的重大基础实验“曼哈顿计划”,这一历史过程揭示出科学知识生产规模增加与原始创新能力的提升都离不开实验方法的确立与实验室的升级,以及与之相适应的大学、科研院所教学研究方式的变迁与科学传承机制的衍变。当今世界顶尖科技成果的诞生也离不开实验室,正如剑桥大学教授、著名物理学家和科学史家贝尔纳(John Desmond Bernal)在《历史上的科学》中提到,现代物理学发展的事实足够清楚地表明:实际上每一次进展,只有汤川预言介子是显著的例外,都是在实验进程中发现的,而且,这些实验导出了一些东西,都不是理论所曾想象到的,而理论却是以后才引来解释这些实验的。([2],p.577)因此,理解科学活动的变迁,研究原始创新与基础研究,离不开对实验室历史的研究,也离不开对实验室及其与大学、科研院所之间互动关系的历史考察。

实验室这个词17世纪初来自中世纪拉丁语laboratorium,指的是用于科学实验、研究或教学,或用于制造药物或化学品的房间或建筑物。[3]实验室,在1992年版《牛津英语词典》中的意思是,“专门用于进行自然科学,尤其是化学方面的实际研究,以及化学、医药和类似产品的加工或制造的建筑物”。[4]当今剑桥词典(Cambridge Dictionary)中的实验室含义与牛津英语词典大体一致,指的是“一个带有科学设备的用于实验或者教授科学的房间或建筑物,或者一个生产化学或药物的地方”。[5]约翰霍普金斯大学科学史系欧文·汉纳威(Owen Hannaway)提醒,“实验室的历史是早期现代科学的一个重要但被忽视的方面……直到16世纪后期,它才具有类似的现代意义。实验室的出现表明了一种新的科学探究模式,这种模式涉及通过专门的仪器、技术和设备来观察和操纵自然,这些仪器、技术和设备需要手工技能以及构造和部署它们的概念知识。与之伴随的是,科学本身的含义也发生了转变:科学不再仅仅是一种知识(‘拥有’科学);而是越来越多地成为一种活动形式(‘做’科学)。”[6]也就是说,自16世纪后期至17世纪“实验室”才逐渐演变为现代人们所理解的含义,这离不开当时科学日益上升的地位。利兹大学科学史与科学哲学中心的格雷姆·古迪(Graeme Gooday)还专门研究了实验室这个词语在过去二百多年来的含义演变,发现其内涵变迁具有鲜明的历史性与情境性:最初实验室可以是有机生长或材料制造的场所,但现在可以是技术开发、教育培训或质量测试的专业领域。[4], [7]可见,不同的时代与情境赋予实验室不同的内涵,沿着科学史发展的脉络,笔者尝试分析实验室在不同历史时期的科学实践过程中所呈现的内涵、特点及意义。

一、“制造知识”:实验室的兴起及实验科学的确立

从公元前4世纪古希腊亚里士多德(Aristotle)开创物理学等学科,12、13世纪经十字军东征欧洲人从伊斯兰世界获得了丢失已久的古希腊经典著作,至16世纪“现代科学之父”伽利略(Galileo Galilei)拉开了近代科学革命的大幕,亚里士多德及其物理学统治了欧洲接近两千年的时间。大学自中世纪中期诞生到近代科学出现的500年左右的历史中,亚里士多德主义几乎占据着整个西方学术世界与宗教哲学的中心地位。但是,中世纪的哲学大师们却通过自然哲学拉开了近代科学的大门,物理学在各门科学发展中首当其冲。从中世纪后期开始,民族资本主义的发展与世俗权力在欧洲的扩张“如影随形”,大学在欧洲逐渐走向民族主义在地化发展[8],而相对保守的中世纪大学并不能较好地适应自然哲学和近代科学所建构的新自然观。于是,一批科学社团如猞猁学院(Lynx Academy)、西芒托学院(Accademia del Cimento,字面意义是“实验学院”,更有组织地进行实验并发表成果于《自然实验室论文集》(Saggi di naturali esperienze))、蒙莫学院(Montmor Academy)、格雷欣学院(Gresham College)纷纷成立([9],p.129-131)。其中,标志性的事件是,1660年时任格雷欣天文学教授的克里斯托弗·雷恩(Christopher Wren)在一次讲座后于一家小酒馆决定建立正式的组织,两年后他们将这个组织称为“皇家学会”——现存最古老的科学社团;1666年,法国皇家科学院(Académie royale des sciences)在路易十四(Louis XIV)的财政部长让·巴普蒂斯特·科尔贝(Jean Baptiste Colbert)的帮助下正式成立。([9],p.131-134)英国和法国这两种类型的科学院的建立影响至今,虽然国家在其中发挥作用的程度与机制有所差异,但西方国家和政府在科学研究中发挥制度性功能从三百多年前就已经开始了。从大约1660年起,“探索的—实验的”研究活动就在巴黎科学院的耶稣会士中尤其在英国皇家学会及其周围迅速传播,此时人们已经普遍认识到:世界中自然现象的丰富性远远超出了我们的感官所及,因此从原则上讲,无限的研究领域已经展现出来。([10],p.209-210)于是,自1660年开始“experimental philosophy”就被广泛用于标志一种依靠实验的科学,在英语中“experimental method”这一短语首次出现于1675年。[11]实验带给人们更多的现象和经验,科学研究的对象与范围得到了拓展;同时,实验作为一种新方法,与科学研究的创新能力也建立起了关联。可以说,实验室传统源于17世纪,从那时起自然和世界开始被“系统”分析,这种传统至今已有300多年的历史。

文艺复兴时期的欧洲发展出了以精确的观察和以实际应用为导向的自然化认识方式,而这一时期弗朗西斯·培根(Francis Bacon)、吉尔伯特(William Gilbert)、哈维(William Harvey)、扬·巴普蒂斯塔·范·海尔蒙特(Jan Baptista van Helmont)等人使得1600年左右以实践为导向的精确观察逐渐浓缩为探索型实验,越来越多的方法被用来人为地制造出那些原本不会产生的自然现象。([10],p.134-140)“人为地制造”,不仅使人类制造出各种意想不到的自然现象,更制造了帮助人类进行科学研究的各种仪器和发明,通过这些发明更新了知识生产的传统方式。因为,不论是“哲学思辨式”的知识生产方式,还是“经验试错式”的知识生产方式,都难以使科学知识的生产广泛地进入定量化和精确化的境界;而近代科学的主要特征之一在于使用科学仪器。([1],p.176)[12]也就是在17世纪,仪器发明如望远镜、显微镜、温度计、气压计和空气泵等研究工具对科学发展做出了巨大贡献。作为英国无形学院重要人物的波义耳,不能不承认他确实是在自己殷实的家境支撑下建立起设备齐全的实验室的。同时,以伦敦的皇家学会为中心的科学“智囊”网络的宣扬,种种实验性的和归纳性的实践在许多欧洲国家甚至在美洲殖民地正在形成的科学文化中占据了一席之地[13]。尽管仍然有怀疑实验方法的人如霍布斯(Thomas Hobbes)反驳波义耳[14],但是实验方法总体上已成为一种被广泛使用的科学研究方法,伴随着的是单枪匹马进行研究的时代已经过去了,科学运动的持续发展现在由其所创造的有组织的社团来保证。([9],p.135-141)科学社团与文化资本这种结构性的因素,与科学家个体特征及社会对数学和实验逐步接纳的文化氛围,使得实验室在欧洲如雨后春笋般建立起来,大学也逐渐接纳了实验室这种类型的机构并使其成为科学传承的工具之一。

因此,之所以能够对自然和世界进行广泛的实验,离不开中世纪学者“证明上帝存在之合理”到18世纪“世界图景的机械化”过程中无数自然哲学家和科学家的努力。而16、17世纪从“封闭世界”到“无限宇宙”之巨变让自然和世界可以被“细致”分析,因为和谐整体宇宙(commos)的解体和空间的几何化[15]让上帝逐渐退出了自然科学的舞台中心。这就解释了数学为何在自然科学和工程科学甚至社会科学中如此重要,因为从古代科学过渡到经典科学的过程中,世界图景的机械化意味着借助于经典力学的数学概念引入了一种对自然的描述,它标志着科学数学化的开始[16]。这个过程的加快让人类在研究自然和世界时就可以“上帝的归上帝,科学家的归科学家”,人的理性越来越成为揭示世界运行规律最重要的价值尺度。但是,人的理性之间的共识形成并不能像自然状态那样无序竞争,而是需要一个标准来进行衡量与判断,实验便发挥了这一重要的工具性作用。任何人的意见,无论形成为理论或其他形式,都不能当作代表科学的全部真理;它是一个向导,是一线光明,但不是一个绝对的权威;实验方法在科学上所完成了的革命就在于用一种科学的标准以代替个人的权威。[17]正如好的物理学可能是先验的,但是未经检验它就不会被承认,实验方法的作用就在于将其转变为人们皆可接受的规范性科学常识,并且它还会一直经受各种检验。实验方法沟通了理论与经验之间的联系,拓展了人类认识的空间,成为形成科学共同体的重要基础,并促进了新型科研组织和新的知识生产机制的产生与发展。([1],p.173-180)但是,最根本的,实验还成为一种公认的科学方法,也成为一种创新能力的载体;实验室成为科学知识生产的重要场所,也成为生产及应用科学知识的载体;大学也从中世纪的经院思辨中苏醒过来,开始将实验科学纳入到学科发展的日程中。

二、“应用科学”:实验室的扩散及科学生产的普及化训练

16、17世纪资本主义生产方式的诞生及实验定量科学的发展([2],p.398),促使科学在世界范围内找到了体制化的规范场所。在这背后,默顿(Robert King Merton)认为清教主义在那个历史时期和地点提供出主要(但不是独一无二)的支持,这是历史上发生的情况。[18]但是,清教主义提供的作用归根结底还是要依托于那个时期经济基础的转变,即资本主义生产方式的确立、工商业的发展及其在全球范围内寻找市场的经济活动。在法国大革命和工业革命的影响下,科学事业逐步标准化了:对发现的寻求与其说是被取代,不如说是被规范而系统的田野工作以及通过标准化方法和校准工具进行的实验室研究所补充;大学开始意识到一种超出其惯常教学角色的研究使命,博物馆以及试验站和国家实验室等新机构也被赋予了重要角色。([10],p.281-283)从历史实际情况来看,英国在这场变革方面的行动显然落后于法国。1794年巴黎综合理工大学成立,该学院通过考试竞争选拔生源、培养工程师和科学家,后来成为欧洲和北美的理工学院的重要模式;法国逐渐成为当时的科学中心,1818年化学权威贝采利乌斯(Jöns Jakob Berzelius)访问巴黎时惊叹道:“在巴黎所完成的化学工作是完全不可思议的。我相信,这儿有超过100个实验室在致力于这方面的研究。”([19],p.224&152)同波义耳时期的实验室相比,这个时候实验室的地位已无需再被怀疑,除科学家私人的实验室之外,一部分大学尤其是巴黎的大学成为开展实验科学的中心。正如皮埃尔·迪昂(Pierre Duhem)所言,在19世纪,德国的科学是从伟大的法国思想家的工作出发的。[20]但是,要从制度上把实验室的作用固定下来还是要依靠后来德国科学家的努力来完成。

从17世纪到19世纪,科学中心从英国、法国逐步转移至德国,实验方法在德国大学中被体制化地确立起来,并在全球范围内开创了教学与研究相结合的教育方式。格兰特(Edward Grant)指出,大学在中世纪的重要功能是传承知识[21],即大学具有科学传承的体制化功能。科学之改变大学,远不如大学之改变科学。([2],p.426)大学在十九世纪纳入科学研究的功能,是从德国化学家李比希引入实验室教学并倡导教学与研究相结合开始的。为什么是“化学”和“李比希”呢?一方面是因为纺织工业在当时是最重要的工业,而化学在那时是从属于纺织的主要科学([2],p.427-428);另一方面是因为李比希作为亚历山大·冯·洪堡(Alexander von Humboldt)极其重视的青年科学家,近代实验室是其最早建立并加以制度化的。[22]李比希从小就喜欢化学,并深受其法国老师约瑟夫·路易·盖-吕萨克(Joseph Louis Gay-Lussac)的影响,他的老师讲授严格的知识体系、启发学生思考问题并亲自指导学生们做实验。[23]李比希毕业后在吉森大学获得一席之地,他开设了实验教学课并在1826年建起了一个研究实验室,这一模式的运行非常成功,培养与产出了大批的人才和成果,并很快在世界范围内被广泛采用,甚至在李比希实验室工作的经历以及他的推荐信对于想在英国和德国获得学术职位的人来说都极其重要。([19],p.159)吉森大学化学实验室诞生之后,德国和世界各地的大学纷纷效仿——哥廷根大学、法国巴黎法兰西学院、柏林大学、波恩大学、英国道格拉斯大学以及美国的麻省理工学院先后建立了自己的实验室。[24]科学史家丹皮尔曾表示:从那时到1914年,学术研究的有系统的组织工作在德国异常发达,远非他国所及;据统计,1890年德国化学家竟达英国的两倍之多。[23]德国大学将实验方法与实验室引入教学与研究中,并借助实验探索前沿知识,这是讨论班(seminar)制度产生的重要基础之一;倘若失去实验方法与实验室的功能性作用,再怎么高深与高明的专题讨论形式也极其容易回到中世纪的经院哲学那种模式里去,而实验室提供了可以深入讨论的、前沿的现象与实践。正如过程哲学创始人怀特海(Alfred North Whitehead)所言,“十九世纪最伟大的发明是发明方法的发明”;人们发明了一种(系统的和累积的)发明方法。[25]实验方法在德国体制化地建立起来,极大地推动德国的大学与产业界紧密地联系,从此大学与产业发展再也离不开彼此。同时,洪堡的大学理念奠定了整个现代大学的思想体系、话语体系和制度基础[26],赋予了大学更多的公共职能。

实验室的建立与运营是非常耗钱的,19世纪60年代,在苏黎世建一个实验室需要花费一万英镑,在波恩是两倍,而在柏林成本更高。([19],p.167)历史上实验室的扩散与国家的科研投入有着密切的关系,当然科学家与实验室也为国家的经济与安全带来了无限的回报,由此科学与资本实现了紧密的绑定。对于19世纪的德国与美国来说,由实验室创造出来的一系列新技术帮助它们“武装”起了由其主导的全球资本主义市场和自身的国家安全。德语逐渐成为国际语言,大量外国科学家在德国接受训练,并把德国的实验室体系移植到自己国家,美国大学如约翰霍普金斯大学及一批像麻省理工学院的赠地学院便是学习了德国大学制度并进一步克服了其官僚主义倾向。[27]在英国,物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell)在1871年主持创建了著名的卡文迪许实验室,并把实验分为示范性实验和研究性实验,驳斥了当时英国传统的“粉笔”物理学,倡导将数学分析和物理实验相结合,自此剑桥大学卡文迪许实验室成为诺贝尔奖的摇篮。[28]科学知识的传统生产方式一去不复返了,没有人未经训练就可以有信心迈入科学的门槛;实验方法与实验室的特性,使科学知识如工厂产品一样批量生产出来,科学的投入产出成为国家、大学及实验室的重要关照。随着第二次工业革命的发展,产业界意识到建立研发实验室的巨大收益,于是大型企业建立属于自己的实验室或者投资大学中的实验室在发达国家成为一种流行的做法。到19世纪后期,廉价钢的诞生和电力的使用以及内燃机开始发挥作用是时代的重要特征,科学在资本寻求全球市场的战争中开始大规模应用,潜水艇、鱼雷、烈性炸药和大炮都是作战机械化的开端。([2],p.432)当时,实验室研究能够迅速满足国家在全球扩张中的军事安全需求,这刺激了国家和政府更加积极地投身于实验室的建设与管理当中。于是,科研机构通过实验方法与实验室培养与训练具有技术水准的科学家,重点生产新的且需要经过实验检验的科学知识与新兴技术,而且快速提升的科学研究基准线使得“自学成才”越来越难,以后的科学家都离不开实验室系统化、普及化的科学训练了。

三、“培育创新”:大型实验室的竞争及推动新科学发展的实验室

19世纪末20世纪初,欧美垄断资本主义的发展赋予了实验室更多的使命,从建立全球生产与贸易的统治地位、开拓世界资本市场到建造与提升具有世界水平的军事武器与安全防卫能力等都需要实验室提供的先进技术。这个时期科学上的显著特征是,大型企业的研发实验室数量暴涨,但垄断资本主义的特征也意味着这些实验室表面上从属于企业而在实质上也是国家的“秘密武器”。正如宋德生所言,美国电子工业的技术优势,是靠工业研究实验室同工业的一体化的体制来保证的,工业研究实验室同工业的一体化具体表现为一个大的公司既有生产的一臂、又有科研的一臂。[29]1891年,拜耳创建了工业研究实验室;在20世纪头20年,通用电气(1900)、杜邦(1902)、AT&T(1904)、柯达(1913)、西屋(1917)等公司相继建立了工业研究实验室。[30]仅在美国,至1913年已建立了大约50个工业实验室,1920年达2000家。[31]帝国主义发展到垄断时代,世界大战也不可避免地成为了现实。第一次世界大战让人类见识到了尖端军事武器的威力,也促使更多的大学、研究所在政府和企业的资助下建立更强大的实验室。社会主义国家苏联的建立拉开了国办科学的序幕,正是在巨大的经济资助的情况下,大学与研究所的实验室紧密结合助力苏联迅速成为强大的工业化国家。而第二次世界大战则是世界科学的重大转折点,标志着大型基础实验与新科学的诞生,这是通过实验室培育重大基础创新的成功范例。

虽然主导的物理学观念差不多直接来源于欧洲的大学实验室里进行的实验和计算,但原子弹在美国得以成功制造出来这个事实,部分由于美国得免于实际战祸,部分由于它有大宗可以利用的工程特别是化学工程的资源——这意味着,原子弹连同释放原子能所需的一切配备和“法门”从一开始就掌握在美国电机工业和化学工业的三四个托拉斯手里。([2],p.585)原子弹的创造不仅需要实验室耗钱,还需要政府和大学的紧密结合,在战争期间大学教授被征召到建造原子弹的计划中,并发挥了绝对性的咨询与领导作用,如费米教授在发明核反应堆中就拥有科学上的领导地位。阎光才教授指出,不同于早期技术研发与科学理论之间存在的相对游离状态,两次世界大战期间MIT的技术研发更多源于实验室中的科学理论成果。[32]在战争与资本的推动下,物理研究得到大大拓展,配备庞大而价值极高的仪器如实验反应堆、同步加速器和电子计算机成为重要特征,这些配备和工作的一般规模只能出现于政府的特别实验室或政府资助的大学实验室和工业实验室里([2],p.628-629)。两次世界大战直接导致了实验室的建立与发展不再是某个人或者某个组织的事情,而是关系国家前途命运的重要事项。于是,建设国家实验室成为自二战以来美国、英国、法国、德国和日本等发达国家推动科学研究尤其是基础创新最重要的关键举措之一。原因是,这些国家不仅是在科学和技术水平、人力资本和学术积累上拥有巨大的优势,更是因为这些国家在战后经济实力的迅猛增加使其拥有巨额的研发投入。随着实验要求和技术水平的不断提高,现代科学实验和观察的技术装备的规模也是过去无法想象的。[33]二战至两极争霸结束的几十年间,除美国、苏联之外,日本以及西欧发达国家先后建立一批拥有“顶级配置”的国家级实验室。国家级实验室,代表着“世界一流”——一流的实验设备、管理组织、科研文化及科研成果。发达国家的国家实验室有一大批都依托于高等院校,如依托于爱荷华州立科学技术大学(Iowa State University of Science and Technology)的埃姆斯国家实验室[34],此外还有一大批依托于国家部委、科研院所之类的机构。拥有全球顶尖实验室的研究机构,能够生产其他大学与科研院所不可想象甚至无力验证的科学知识、培养一批具有杰出理论与实践水平的科学家,同时还能够更有效地服务于国家的经济社会发展。

新中国成立至今,我国一直十分重视科学技术对于国防安全、经济发展、人民生活水平提升等方面的积极作用,通过对关键领域如“两弹一星”、生物科学、计算机等领域的重点投入实现了科学提升国家安全发展、增进人民福祉的目标。毛泽东曾提到,我国人民应该有一个远大的规划,要在几十年内,努力改变我国在经济上和科学文化上的落后状况,迅速达到世界上的先进水平。[35]在几代人的努力下,我国在追赶世界前沿科学的道路上已取得重要突破,一些领域如电子信息、船舶建筑等已取得“并跑”和“领跑”的地位,但是多数领域还在“跟跑”的阶段。这个成绩的取得离不开我国改革开放四十多年来的经济迅速腾飞与对科学研究的持续大力投入,因为大量研发资金投入和重视基础科学与应用科学是现代科学发展的必然趋势;更离不开在科学发展探索过程中国家级实验室的创建及大批科学家的接力奋斗,因为代表一个国家科技水平前沿发展的国家级实验室与世界顶尖科学家的不懈奋斗是现代大科学工程建设及世界一流基础研究的关键要素。虽然我国取得了一定的突破与成绩,但是在实验室建设与基础研究方面仍有很多不足。习近平提到,我国基础科学研究短板依然突出,企业对基础研究重视不够,重大原创性成果缺乏,底层基础技术、基础工艺能力不足……要高标准建设国家实验室,推动大科学计划、大科学工程、大科学中心、国际科技创新基地的统筹布局和优化。[36]历史上顶尖实验室成功的关键在于紧跟经济社会发展的时代需求,大力发展基础研究。针对我国实验室建设的现状,大学、科研院所、各类企业等主体在基础研究与原始创新能力培育方面还有许多工作要做。

当前,引领全球基础研究的关键措施是加大力度投资国家级实验室建设。我国从1984年原国家计委组织实施国家重点实验室计划、1998年起国家科技部开始负责统筹和指导国家重点实验室的发展至今已有接近四十年的经验[37],未来还要大学和科研院所继续加强国家级实验室建设、大科学工程建设,融入现代科学体系[38]。国家实验室是国家实现自主创新能力突破及推动经济社会发展的重要杀手锏和助推器,管理模式、核心能力及战略计划影响着国家实验室的发展节奏、发展能力和发展方向。[39]按照相关部署,未来我国还会建设更多的国家实验室、全国重点实验室等,这需要相关单位积极做好相应研究与准备工作。此外,需要完善实验室管理体制与科研评价机制,培育全球顶尖科学家。要在历史研究、比较研究、理论研究与实证研究基础上推进实验室管理体制改革,激发实验室发展活力,着力探索培养拔尖创新人才、顶尖科学家的方式方法。科研评价制度改革要着力于发挥学术研究的社会价值引领作用,凸显社会服务功能[40];加强基金项目评价体系的试点改革,减少评价频次、注重长期评价。最后,需要提升教学水平,关注学生培养及科研训练。扭转当下重科研、轻教学的风气十分关键,要倡导“教授下课堂”“教授下实验室”,提早帮助学生树立对科学的兴趣与信心,指导学生进行以问题解决为导向的综合性科研训练。在新的历史时期,继续加强对基础研究的经费投入,进一步深化产教融合与校企合作,把握住人工智能时代的科技发展趋势,对完善现代科研制度建设、促进经济社会发展具有重要意义。

[参 考 文 献]

[1] 李正风.科学知识生产方式及其演变[M].北京:清华大学出版社,2006.

[2] 约翰·德斯蒙德·贝尔纳.历史上的科学:科学革命与工业革命[M].伍况甫、彭家礼译,北京:科学出版社,2015.

[3] Dictionary.com.‘laboratory’[EB/OL]. https://www.dictionary.com/browse/laboratory. 2022-11-28.

[4] Gooday G. ‘Placing or Replacing the Laboratory in the History of Science?’[J]. Isis, 2008, 99(4): 783-795.

[5] Cambridge Dictionary.‘laboratory’[EB/OL]. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/laboratory. 2022-11-28.

[6] Hannaway O. ‘Laboratory design and the aim of science: Andreas Libavius versus Tycho Brahe’[J]. Isis, 1986, 77(4): 585-610.

[7] University of Leeds.‘Graeme Gooday’[EB/OL]. https://ahc.leeds.ac.uk/philosophy/staff/51/graeme-gooday. 2022-11-28.

[8] Scott J C. ‘The mission of the university: Medieval to postmodern transformations’[J]. The journal of higher education, 2006, 77(1): 1-39.

[9] 理查德·韦斯特福尔.近代科学的建构[M].张卜天译,北京:商务印书馆,2020.

[10] 弗洛里斯·科恩.世界的重新创造:现代科学是如何产生的[M].张卜天译,北京:商务印书馆,2020.

[11] 戴维·伍顿.科学的诞生:科学革命新史[M].刘国伟译,北京:中信出版集团,2018:380.

[12] 亚·沃尔夫.十六、十七世纪科学、技术和哲学史[M].周昌忠等译,北京:商务印书馆,1985:14.

[13] 史蒂文·夏平.科学革命:批判性的综合[M].徐国强、袁江洋、孙小淳译,上海:上海科技教育出版社,2004:106.

[14] Shapin S, Schaffer S. Leviathan and the air-pump[M]. Princeton: Princeton University Press, 2011: 110-154.

[15] 亚历山大·科瓦雷.从封闭世界到无限宇宙[M].张卜天译,北京:商务印书馆,2018:前言2.

[16] 爱德华·扬·戴克斯特豪斯.世界图景的机械化[M].张卜天译,北京:商务印书馆,2017:710.

[17] 克洛德·贝尔纳.实验医学研究导论[M].夏康农、管光东译,北京:商务印书馆,1991:43.

[18] 罗伯特·金·默顿.十七世纪英格兰的科学、技术与社会[M].范岱年、吴忠、蒋效东译,北京:商务印书馆,2017:1970年再版前言14.

[19] 大卫·奈特.现代科学简史:从蒸汽机到䴙䴘求偶[M].叶绿青、叶艾莘、陈洁译,北京:电子工业出版社,2018.

[20] 皮埃尔·迪昂.德国的科学[M].李醒民译,北京:商务印书馆,2017:143.

[21] 爱德华·格兰特.近代科学在中世纪的基础[M].张卜天译,长沙:湖南科学技术出版社,2010:62-65.

[22] 李三虎.近代德国大学“讨论班”制度探源[J].自然辩证法通讯,1992(06):33-40.

[23] 乐宁.李比希:振兴德国化学工业的巨擘[J].自然辩证法通讯,1983(03):69-79.

[24] 郭金明.实验室的演化历史及其对我国组建国家实验室的启示[J].自然辩证法研究,2019,35(03):76-82.

[25] Godin B. ‘Innovation: The History of a Category’[EB/OL]. https://www.doc88.com/p-9962306210002.html. 2022-11-28.

[26] 陈洪捷.洪堡大学理念的影响:从观念到制度——兼论“洪堡神话”[J].北京大学教育评论,2017,15(03):2-9+188.

[27] 巴里·巴恩斯.局外人看科学[M].鲁旭东译,北京:东方出版社,2001:13.

[28] 赵定涛.麦克斯韦:经典物理学的巨匠,现代物理学的先师[J].自然辩证法通讯,1993(01):67-78.

[29] 宋德生.美国早期电气和电子工业发展模式浅析[J].自然辩证法通讯,1986(03):27-36.

[30] 雷毅、李正风、曾国屏.自然辩证法:案例与思考[M].北京:清华大学出版社,2011:282.

[31] 赵克.工业实验室的演进及其管理的经验教训[J].自然辩证法通讯,2000(04):57-65+96.

[32] 阎光才.学院科学与工业技术之间的转化逻辑:美国的经验[J].北京大学教育评论,2018,16(03):89-103+189.

[33] 李佩珊、许良英.20世纪科学技术简史[M].北京:科学出版社,2004:5.

[34] ‘National Lab Fact Sheets’[EB/OL]. https://nationallabs.org/site/wp-content/uploads/2021/01/DOE-National-Labs-At-A-Glance-Jan-2021-1.pdf. 2022-11-28.

[35] 毛泽东同志论政治经济学诸问题[M].江西人民出版社, 1960:44.

[36] ‘习近平:努力成为世界主要科学中心和创新高地’[EB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1694282479429813096&wfr=spider&for=pc. 2022-11-28.

[37] 危怀安、徐晓林、刘燕美、王炎坤.国家重点实验室建设和运行中的政府职能[J].中国行政管理,2005(02):29-31.

[38] 陈乐.现代大学的知识危机与知识转型[J].现代教育管理,2020(10):45-51.

[39] 鲁世林、李侠.美国国家实验室的建设经验及对中国的启示[J].科学与社会,2022,12(02):43-62.

[40] 李鹏虎.知识生产模式转型与高校科研评价改革[J].江苏高教,2020(10):16-21.

基金项目:国家社科基金重大项目“人工智能伦理风险防范研究”(项目编号:20&ZD041)

作者简介:鲁世林(1993—),男,山东滨州人,北京大学科学技术与医学史系助理研究员,北京大学博雅博士后,研究方向为科技政策、科技与社会、中国近现代科技史。

李 侠(1967—),男,辽宁辽阳人,上海交通大学科学史与科学文化研究院教授,研究方向为科技政策、科学社会学、科学哲学。

【博主跋】时间过得真快,转眼小鲁离开交大北上已经一年多了,年根岁末,还是挺想念那些一起聚会的日子。这篇文章发在《自然辩证法通讯》2024(1),知网上已经挂出电子版,这篇文章是鲁世林博士关于实验室研究的第四篇文章了,如果再加上我们在《光明日报》上的一篇小文章,这个系列我们已经写了5篇文章,希望对科技管理部门的相关工作有所助益。

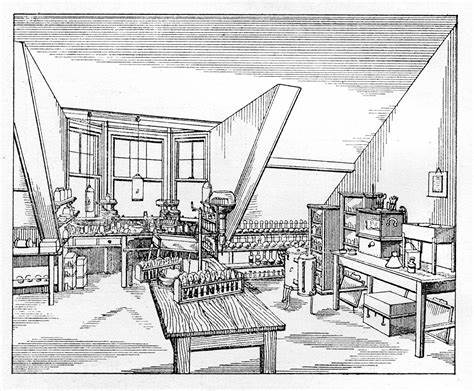

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢。

2023-12-20于南方临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1414615.html

上一篇:科技伦理是捍卫伦理底线还是追求天花板

下一篇:技术预言家凯利的《失控》