博文

整理办公室和报刊发文记录:再回首,我心依旧

||

最近一两年,我一直都忙着各种各样的事情,以至于,办公室里杂物越来越多,到处都堆放着书和纸张、文件,地板也没有清扫。

近日,我“痛定思痛”,整理了办公室。

整理办公室很爽

一位同事看到我在整理办公室,问:“为什么不让学生帮忙?”

我说:“不用,我习惯自己做。”

事实上,整理办公室是一个“逐步规整化”的过程。看着一些没用的东西被整理出来丢弃,看着一些书、纸张和文件从这个桌子被搬到另一个桌子,心里非常“爽”!

我还会坐在桌子前,静静地把一些曾经参加过的座谈会的通知放在塑料的资料册中。并且,我还能够找出当时自己用手写的或者打印出来的发言稿,感兴趣自己当时说了什么、听到别人说了什么。

我未必把当时我说的话、听到别人说的话放在网上,但“复习”一下文字记录,感到仿佛那时候的场景就在眼前。

在整理的过程中,还看到一些关于课程项目的公示记录或者入选记录,我都会把它们放在塑料文件夹,作为人生旅途中的一个小小的“节点”。

我还能找出以前的一些教学项目申报书和中期考核、结题报告。我也回顾一下,看看自己当时是怎么写的,写了哪些内容。

这样的感觉非常好——的确要梳理一下。人不能一味地赶路,也要停下来回顾一下来时路!

整理收集通俗文章的塑料资料册

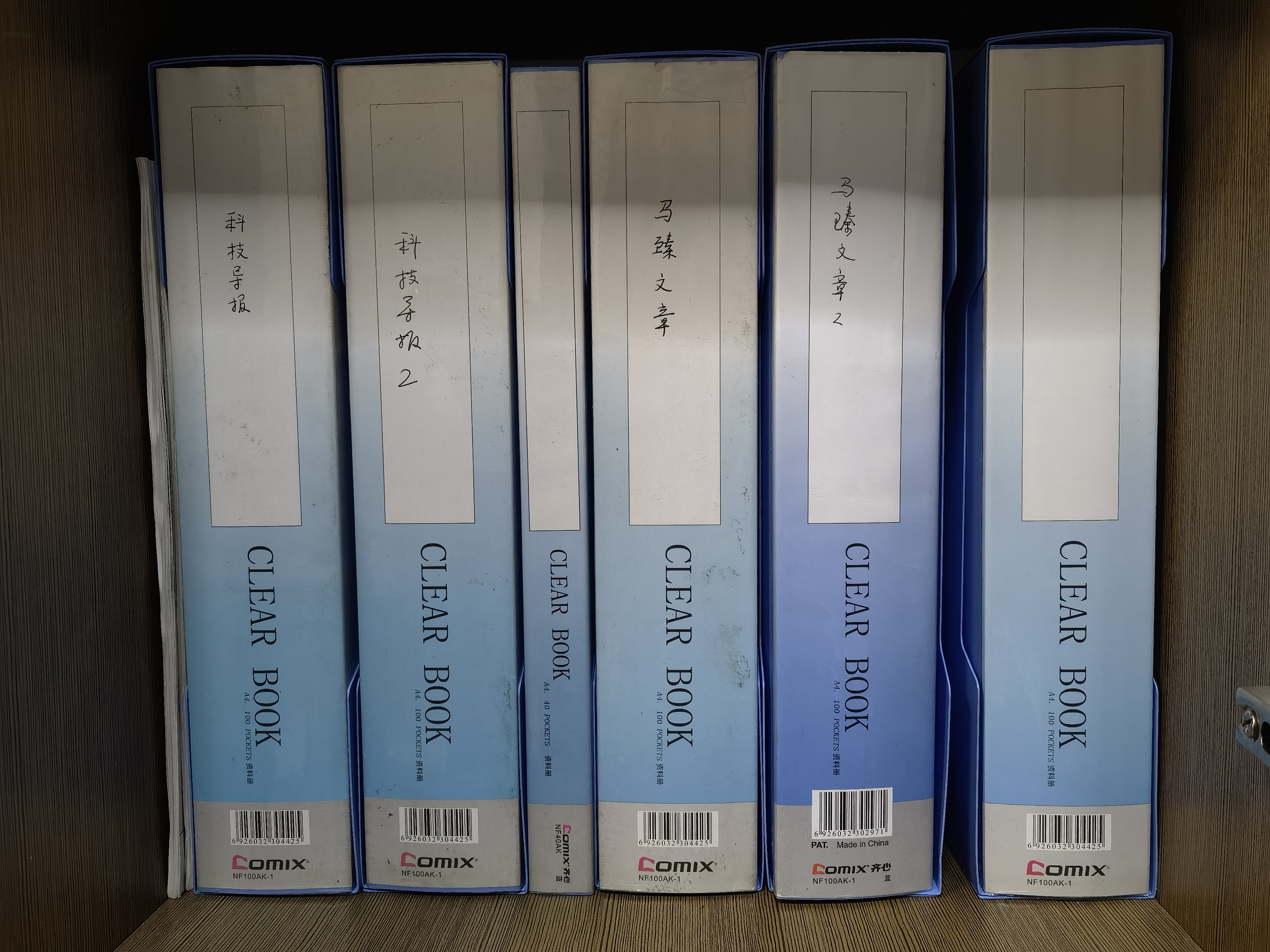

我平素有把自己发表的通俗文章放在塑料的资料册中,按照发表的顺序,一页一页地放好。然而,有时候会忽然发现自己有一篇文章“被转载”,这就多出来一篇文章,打乱了顺序。还有的时候,一忙,就忘了把最近的几篇文章打印出来放在资料册。

平时这样的疏漏还有很多,比如没有及时更新个人网页的文章列表,也没有翻看自己在报刊发的一大批文章。我只顾着前进,忙于工作和生活的琐事,而无暇花少量时间梳理一下。

这次,我以新学期到来为契机,重新整理了装有我发表通俗文章的资料册(主要是把新发现的文章按照时间顺序“插队”放进文件夹,打印新发表的文章放进文件夹,并且回顾、梳理一下发文记录)。

写通俗文章不为了稿费

在上海市欧美同学会的网站上,我看到有一次他们办《海归学人》(会刊)编辑和作者座谈会,有一位记者谈到了关于写文章。大致意思是:有的人为了钱写文章,有的人为了表达自我写文章,但最高层次是为了人民写文章。

看到这儿,我有些惭愧。我没有达到崇高的境界。我是在灯下、在电脑前有了灵感才写作。我抒发这自己的内心感受,记录自己的心路历程。没稿费也行;杂志社或者报社没给我样刊也行;发在没有刊号的内部刊物也行;写豆腐块书评也行;甚至到了后来,写会议论文(教学文章),电子版出版也行。

我刚开始写的一些文章是关于出国留学、回国任教的。后来,写一些科研经历和方法、青年教师职业发展的文章。再后来,写一些教育述评以及工作案例。可以说,写作的内容在变迁中。

没有永恒的发表平台

回顾自己发表的通俗文章,就会发现一个规律。有某一段时间,和某一家刊物“打得火热”,在他们杂志频频发文;在另一段时间,和另外一家刊物“打得火热”,成为特邀撰稿人或者专栏作者。最后,谈不上“分道扬镳”,但在这些刊物发文就少了很多,转而有新的发表平台。

原因就在于:

1)作者(本人)在成长,不可能总是写关于出国留学、国外见闻、读本科之类的话题,而杂志也有自己的定位,作者的写作喜好(写什么类型和主题的文章)和杂志定位的匹配很重要。但这种匹配不是一成不变的。

2)报刊自身也在发展,有的报刊已经不存在了,有的报刊教育相关栏目的版面减少了,有的编辑离职了。

3)自己的工作和生活也非常忙,很少有时间静下心来为报刊写文章。

最近一年各种工作上的事情很多,我虽然发了一些报刊文章,但往往是“东一榔头西一棒子”地把文章投到各种各样杂七杂八的杂志,有内部刊物,有校报。

除了工作,我还在看书、学习、听网课,在积淀中,不再一味地出手写通俗文章投报刊。有时候看到杂志征文,看到话题适合自己才写。有时候,我也会阶段性地把一些“卖不出去”的短文投给校报,“清空”一下存货。我还会写几篇关于教育的长文章,哪怕只是发表在内部刊物《上海研究生教育》。

虽然妻子说我最近一年发表通俗文章的“档次”下降了(以前发过2篇《人民日报》、1篇《中国青年报》、10篇《文汇报》),但是我知道原因之所在,也表现得很坦然。比如说,最近一年多,我为《上海研究生教育》供稿5篇,每一篇的篇幅是博文的几倍,我觉得内容还行,也有意义。这样偏“严肃”的教学类文章不适合在《文汇报》刊登,是我专门为《上海研究生教育》写的。

文件夹里有一堆发不出去的文章

我的塑料文件夹里,有很多没有发表的稿件。怎么说呢,当初要是一篇文章发表了,我也不会觉得奇怪。而且,如果发表的话,看到发表的文章,我会觉得写得不错。这正好比,在科学网写博客,我发的一篇文章质量“可上可下”时,我觉得这篇文章质量一般;而一旦等会儿被“戴上小红花”,我觉得“嗯,还可以”。

而现在,有一批文章没有发出去,我并没有觉得特别遗憾。比如说,有一篇文章投给了一家报社(并非中国科学报),被发在报社的网上和微信号,但没有见报。后来,我把此文转给一个全国大报,编辑打来电话,表示很感兴趣。但她问我:“在网上发表过吗?”我回答说:“在某某报社的网站上发过。”编辑就说那不能发了。不过,这篇文章获得了复旦大学优秀网络文化作品一等奖以及九三教育论坛二等奖。

发不出来的文章还有很多。比如,我曾经看了《六祖坛经》,写了一篇关于留学归国人员调整心态的书。我觉得写得还不错,但投了几十个杂志和内部刊物,都没有发表。最后一次,一家寺院的内部刊物回复说:“没有稿费行吗?”我回答说:“没稿费也行”。但最后,小编回复我说,他们的资深编辑觉得这篇文章写得比较浅。

我不会刻意地和报刊杂志的编辑“套近乎”。我只见过《科技导报》《求学-考研》《中国研究生》《海归学人》《上海研究生教育》的编辑。我没有见过《文汇报》《中国科学报》《科学新闻》《大学生》的编辑,也没有见过科学网的编辑。我甚至不知道当初发表我文章的《人民日报》《中国青年报》编辑的名字。

近期,我看了几本叶永烈写的人生故事和科普书籍,觉得他真会写。叶永烈是北大化学系毕业的,他在科普写作方面有自己的舞台。我想,每个人都有自己的长处和短处,不可能一味地迎合文艺报刊的口味,而是要形成自己的写作特色,找到适合自己的发表平台。

我觉得,人要朝前看,不要在意一城一池的得失。看到文件夹里的240多篇通俗文章,我知道,自己已经得到很多了。

https://blog.sciencenet.cn/blog-71964-1405189.html

上一篇:写在国庆长假结束前:城市行走有收获

下一篇:研究生教育中的难点问题