博文

对错误信息传播的研究越来越多,但克服错误信息的挑战仍然巨大

|

错误信息研究呈爆炸式增长。但科学家们仍在努力应对根本性挑战

2009 年夏天,亚当·Berinsky (Adam Berinsky) 刚刚出版了一本关于美国对战争态度的书,并准备专注于新事物。麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)的政治学家眼睁睁地看着关于巴拉克·奥巴马(Barack Obama)总统的医疗保健立法《平价医疗法案》(Affordable Care Act)的辩论演变成“死亡小组”的讨论。与此同时,他的岳母给他发电子邮件,质疑奥巴马是否在美国出生。

“我觉得,'这太疯狂了。这是怎么回事?!“Berinsky 说。他认为,研究这种类型的错误信息可能是一件“有趣的边缘事情”,当时很少有人研究这种信息。“我只会花几年时间弄清楚人们为什么会相信这一点,然后花几年时间制定策略,然后继续前进,”他回忆道。

15 年后,Berinsky 仍在研究这个话题——而且他并不孤单。近年来,随着心理学家、哲学家以及政治和社会科学家涌入这个新兴领域,以弄清楚错误信息是如何传播的,以及可以做些什么,关于错误信息的研究论文数量呈爆炸式增长。像Berinsky一样,许多人在看到错误信息如何导致政治两极分化、破坏对世界各地民主制度的信任,以及在全球大流行期间威胁人们的健康后,受到了很大刺激。

然而,尽管有资金和科学家涌入,Berinsky找到解决方案并继续前进的目标——甚至明确定义问题——似乎很遥远。“2009 年的 Adam Berinsky 非常天真,”2024 年的 Adam Berinsky 说。事实证明,这个问题比“几个疯狂的故事”要复杂和微妙得多,他说,相反,研究人员正在研究一个不断变化的整个信息生态系统。

在美国大选期间,错误信息猖獗传播,《科学》杂志正在研究该领域在寻找答案时面临的五大挑战。

1到底什么是错误信息?

2021 年 1 月,南佛罗里达州太阳哨兵发表了一篇关于格雷戈里·迈克尔 (Gregory Michael) 的故事,他是一名医生,在 2020 年底前接种了辉瑞的 COVID-19 疫苗,然后于 2021 年 1 月 3 日突然去世。《芝加哥论坛报》以“一名'健康'医生在接种 COVID-19 疫苗两周后死亡;CDC 正在调查原因“,并迅速在网上传播。在 Facebook 上,它是当年分享最多的文章之一,在美国有超过 5400 万人观看。

这一事件概括了研究人员面临的一个关键困境:究竟什么算作错误信息?美国心理学会关于健康错误信息的“共识声明”强调 Tribune 的文章就是一个典型的例子。报告指出,尽管这个故事是真实的,并清楚地表明当局尚未确定疫苗与迈克尔之死之间的联系,但该标题——许多社交媒体用户都会看到的——“使用了一种引起担忧的框架技术”。

但其他研究人员认为这样的标准过于宽泛。“我认为把[《论坛报》的报道]称为错误信息是没有用的,”达特茅斯学院(Dartmouth College)的政治学家布伦丹·尼汉(Brendan Nyhan)说。“我不喜欢人们想把所有东西都塞进这个概念的方式。”

定义很重要,因为它是确定错误信息的普遍程度及其影响程度的第一步。例如,2020 年发表在《科学进展》上的一篇论文发现,伪装成真实事物的明显虚假新闻(比如“教皇支持唐纳德·特朗普”)仅占美国人日常媒体的 0.15%。“伦敦国王学院(King's College London)的研究员乔恩·罗森贝克(Jon Roozenbeek)说。

定义错误信息

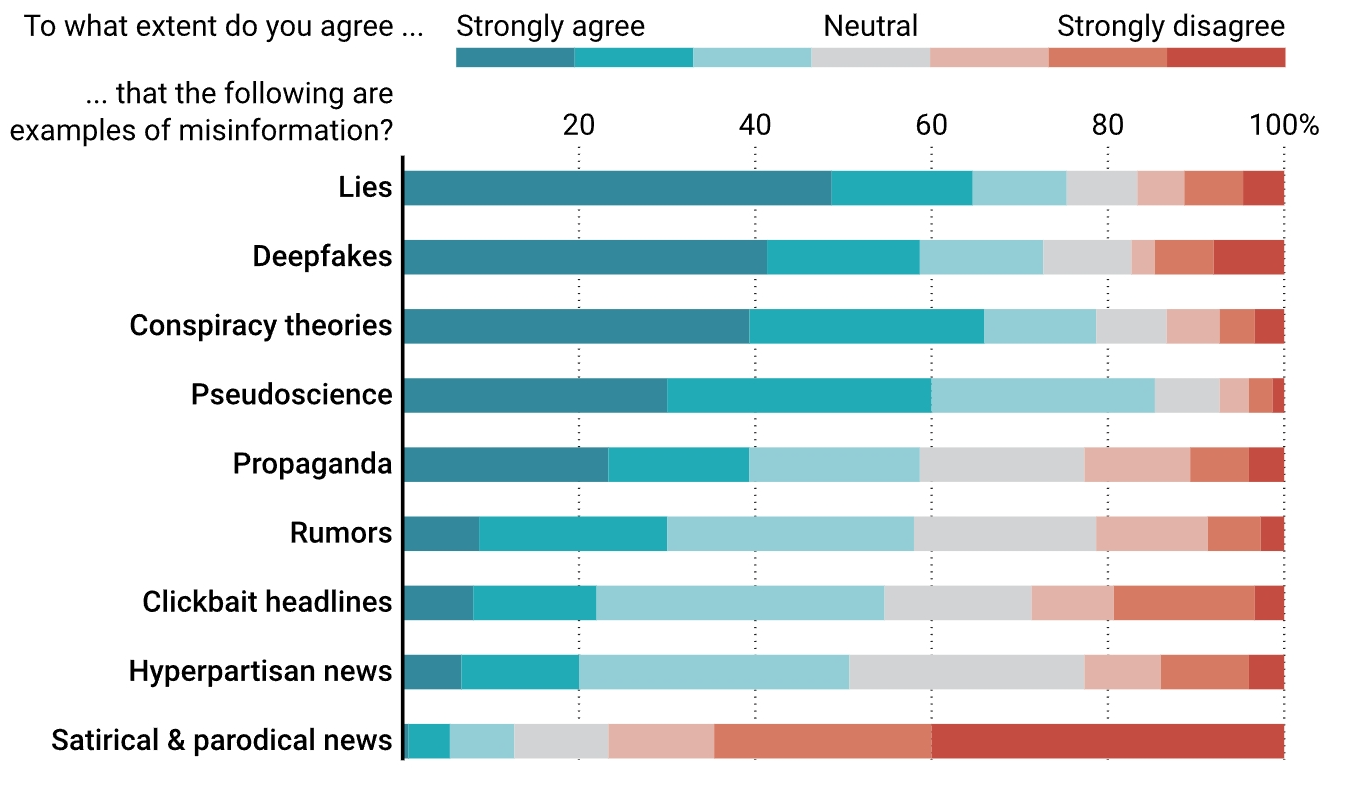

2023 年对 150 名错误信息专家进行的一项调查发现,对于哪些类型的内容算作错误信息,通常没有达成共识。

(数据)S. Altay 等人,哈佛肯尼迪学院错误信息评论,4,2020-119 (2023);(图示) M. Hersher/科学

更广泛的定义是 “任何虚假信息”,而不仅仅是模仿新闻报道的虚假内容。由美国国家科学院、工程院和医学院召集的一个委员会目前正在编写一份关于科学错误信息的报告,该委员会采用了该变体作为早期工作定义:与科学共识相悖的信息。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院(Harvard T. H. Chan School of Public Health)研究员、委员会主席卡西索马亚朱拉·维斯瓦纳特(Kasisomayajula Viswanath)承认,这种措辞提出了两个难题:什么时候才能达成共识?什么时候提出异议是合法的?毕竟,共识也可能被证明是错误的,Viswanath 说。“你要非常深思熟虑,小心不要给某件事贴上错误信息的标签。”(他说,该委员会的定义后来发生了变化。

此外,许多研究人员表示,虚假是一个太有限的标准。“有很多例子,事情是真实的,但它们完全具有误导性,这也是错误信息的一种形式,”华盛顿大学 (UW) 的计算社会科学家杰文·韦斯特 (Jevin West) 说。这包括所谓的 “点击诱饵 ”标题,就像《论坛报》的报道一样:在 2023 年对 150 名错误信息专家的调查中,超过一半的受访者同意或倾向于同意这些被视为错误信息(见上图)。

这种具有误导性但并非完全虚假的内容似乎具有最远的影响。今年发表在《科学》杂志上的一篇论文发现,Facebook 上的用户从《芝加哥论坛报》等知名媒体看到的关于 COVID-19 疫苗的点击诱饵标题比被事实核查员标记的公然虚假报道要多得多——部分原因是该平台遏制了后者的传播(见下图)).“虽然这些 [误导性] 故事对参与者的疫苗意图单独影响比一些彻头彻尾的假新闻要小,但它们的总体影响要大得多,因为它们被更多的用户看到,”宾夕法尼亚大学研究员、该论文的作者之一詹妮弗·艾伦 (Jennifer Allen) 说。“人们实际上必须看到内容才能产生很大的影响。”

衡量影响

2021 年前 3 个月 Facebook 上阅读量最大的五篇疫苗相关文章包括一些来自知名媒体的标题具有误导性的故事。这些内容比所有被标记为错误信息的疫苗相关内容观看的人要多得多,这表明它们可能比彻头彻尾的假新闻对疫苗态度产生更大的影响。

(数据)J. Allen 等人,科学,384,adk3451 (2024);(图示) N. Cary/科学

华盛顿大学(UW)的研究员凯特·斯塔伯德(Kate Starbird)专注于研究有关选举的错误信息(见相关报道),她看到了当前定义一个更根本的问题:他们倾向于将错误信息视为单独的、原子的信息单位,例如一篇文章或一条推文。但这忽视了虚假信息的更大图景,即故意传播以误导他人的错误信息。Starbird 说,虚假信息活动通常通过选择性地放大某些新闻来发挥作用,而这些新闻全部或部分可能是真实的。“虚假信息不是一条内容。这是一种策略。

乔治·华盛顿大学(George Washington University)的政治学家丽贝卡·特罗姆布尔(Rebekah Tromble)说,该领域在这些问题上正在取得进展。一些研究人员正在完全不使用错误信息一词,而是谈论 “谣言 ”或 “阴谋论”,这允许对特定类型的错误信息进行更细致的研究。“问题不在于我们需要对什么是错误信息有一个共同的定义,”康奈尔大学(Cornell University)研究错误信息的心理学家戈登·彭尼库克(Gordon Pennycook)说。“问题在于,人们假设他们有一个共同的定义,而他们只是使用不同的定义。”

2一切都是政治的

当媒体在 6 月报道斯坦福大学 (Stanford University) 的互联网观察站 (Internet Observatory) 即将关闭时,保守派的声音欢呼雀跃。“言论自由再次获胜,”众议员吉姆·乔丹 (OH) 在 X(前身为 Twitter)上大声疾呼。乔丹和其他一些共和党人一样,指责错误信息研究人员对右翼有偏见,作为众议院司法委员会主席,他已经发起了一项调查,调查研究人员是否与公司和政府机构勾结,以压制保守派的声音。互联网观察站(Internet Observatory)是一个研究错误信息的跨学科团体,是他最喜欢的目标之一。

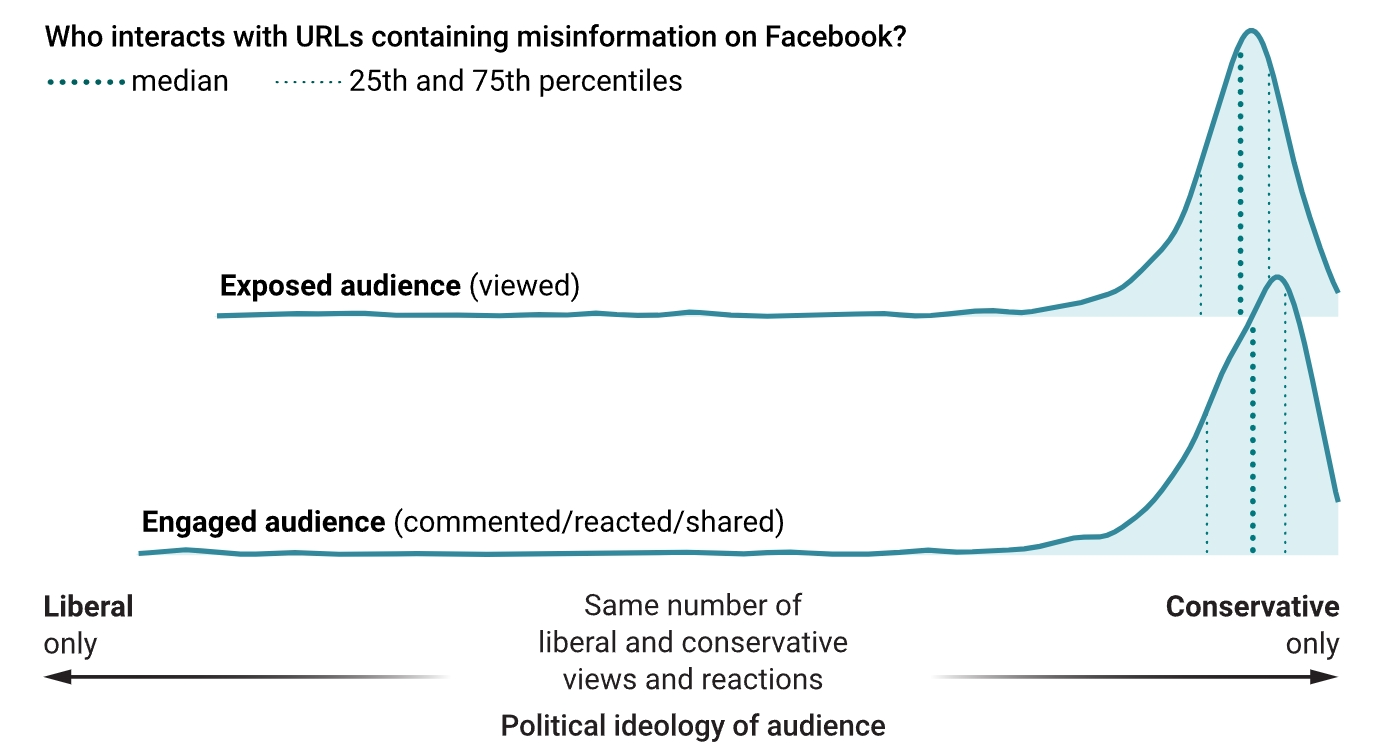

然而,研究人员关注保守派圈子的一个原因是,一项又一项的研究得出结论,在美国,错误信息在政治光谱的右翼传播得更广泛。例如,在 2020 年总统选举期间与 Meta(Facebook 的母公司)合作进行的一项研究发现,被 Meta 的事实核查计划评为虚假的绝大多数内容都被保守的受众看到(见下图)。“存在明显的不对称性,”领导这项研究的宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)社会科学家桑德拉·冈萨雷斯-拜隆(Sandra Gonzalez-Bailon)说。

这并不是说保守派本身比自由派更容易受到错误信息的影响。在一项实验中,纽约大学心理学家杰伊·范·巴维尔 (Jay Van Bavel) 向民主党和共和党参与者展示了关于民主党人或共和党人从事腐败和其他负面行为的虚构故事。他发现,双方都同样有可能相信关于对方的负面假新闻。“我们都很容易上当受骗,”Van Bavel 说。

共和党人可能更有可能分享他们遇到的某条错误信息,或者可能一开始就有更多这样的错误信息是由右翼产生的。范德堡大学(Vanderbilt University)的心理学家丽莎·法齐奥(Lisa Fazio)说,无论哪种方式,错误信息的右倾都会给研究人员带来问题,因为他们可能看起来是出于政治动机。“你看起来右边比左边更难,”她说。

向右倾斜

研究人员调查了 2020 年美国大选前后的 Facebook 帖子,这些帖子与被事实核查员标记为虚假的新闻报道相关联。他们发现,这些帖子中有 97% 的帖子主要是由保守派看到和参与的。

(数据)S. González-Bailón 等人,科学,381,ade7138 (2023);(图示) M. Hersher/科学

研究人员本身——就像一般的学者一样——向左倾斜也无济于事。结果:法庭案件、听证会和对该领域的攻击,以及包括死亡威胁在内的在线虐待,这些通常针对最脆弱的研究人员。“毫无疑问,女性和那些被边缘化身份的人比任何人都更多地成为这些目标,”Tromble 说。冈萨雷斯-拜隆说,她还没有受到人身攻击。“但我正在做好准备,”她说。“它可能随时发生。”

Tromble 补充说,即使是“错误信息”这个词也已经变得如此政治化,以至于使用它可能会有风险。而对错误信息的模糊定义使研究人员自己处于一个具有挑战性的境地,他们必须决定一种说法是否具有误导性,这可能会增加对政治偏见的指控。

目前,斯坦福互联网观察站(Stanford Internet Observatory)仍在运作,尽管有几名研究人员已经离开,并且不再参与对选举错误信息的快速研究。尽管还有其他因素在起作用,但斯坦福大学最终决定停止这种研究不会那么麻烦,该天文台的研究经理 Renée DiResta 说。“为了回应毫无根据和报复性的国会调查而决定关闭有价值的研究是一种具有深远后果的投降,”她警告说。“它传达的信息是,这些攻击是有效的。”

3危害难以确定

伊朗很早就受到了 SARS-CoV-2 的严重打击。但随着病毒在 2020 年春天在全国蔓延,第二种流行病在其阴影下滋生:甲醇中毒人数激增。到 2020 年 5 月,已有近 6000 人患病,约 800 人死亡。

新闻报道称,甲醇中毒是伊朗流传的谣言的悲剧性后果,谣言称酒精可以消毒内脏并预防 COVID-19。世界卫生组织强调它们是错误信息可能造成的现实世界危害的明显案例。

然而,实际情况要复杂得多。甲醇中毒的高峰在伊朗很常见,那里的普通酒精不能出售或消费,私酒贩子经常使用工业甲醇来生产自制酒精饮料。随后的研究表明,大多数中毒者只是为了娱乐或逃避而喝这种私酒,而不是为了抵御 COVID-19。

因此,尽管错误信息可能在 2020 年死亡人数激增中发挥了一定作用,但其他因素也起到了作用。例如,在大流行期间,私酒可能变得更加容易获得,而在家中隔离的人可能喝得更多,以应对那个不确定时期的压力和恐惧。

Nyhan 说,人们经常将社会问题归咎于错误信息,而证据很少。“当我第一次开始研究这个问题时,没有人谈论错误信息,所以我跑来跑去想,'嘿,也许我们应该考虑一下,这是一个重要的问题,'”他说。但最近,他说他敦促同事们:“不要再说这些没有根据的说法,说错误信息是导致世界所有问题的根源。

将错误信息与现实世界的后果紧密联系起来比乍一看要难。法齐奥在研究虚幻的真相效应时努力应对这一挑战:重复虚假的东西会如何使一个人更有可能相信它。“我们在童年早期就知道,一般来说,我们更经常听到的事情很可能是真的,”她说。无论好坏,我们最终都会用熟悉的感觉作为真实的线索。但法齐奥说,要展示这种观念的转变如何影响人们的行为是很困难的,部分原因是让研究参与者接触到错误信息,然后让他们在现实世界中采取行动是不道德的。

事实上,大多数研究都回避了这个问题。对去年年底发表的 759 项错误信息研究的回顾发现,它们主要衡量自我报告的态度或信念的变化。不到 1% 的人关注参与者后来的行为方式。

大多数研究也倾向于以高度人为和简化的方式呈现错误信息。“大致是:'这里有一堆头条新闻,我要按顺序给你看 [它们]。你告诉我你信不信他们,'“Roozenbeek 说。“这与实际的信息消费和信仰塑造的运作方式相去甚远,它们就像是两个不同的世界,因此推断一般结论太难了。”

![]()

我们在童年早期就知道,一般来说,我们更经常听到的事情很可能是真的。

· 范德堡大学丽莎·法齐奥

一些研究人员采取了不同的方法,测试纠正错误信念是否会改变人们的行为。俄亥俄州立大学(Ohio State University)的政治学家托马斯·伍德(Thomas Wood)说,一般来说,情况并非如此。“按照社会科学的标准,我们可以非常有效地减轻错误信息信念,但是,天哪,它不会改变你的投票方式,不会改变你接种疫苗的方式,也不会改变你看医生时的行为方式,”他说。

尽管如此,法齐奥说,我们的信念显然会影响我们的行为,即使还有其他重要因素。对于一些特别荒谬的信念来说,这种联系是不可否认的,布里斯托大学(University of Bristol)研究错误信息的斯蒂芬·莱万多夫斯基(Stephan Lewandowsky)说。他提到了“披萨门”丑闻,当时一名 28 岁的男子带着半自动步枪出现在华盛顿特区的一家披萨店,开了三枪,打算营救他认为被关押在那里的儿童。这种信念基于一种阴谋论,即民主党人在那里点披萨实际上是在点被关在地下室的孩子。(餐厅没有地下室。“你可能会想:谁他妈的会相信呢?”莱万多夫斯基说。“嗯,一个拿着枪的家伙做到了。”

莱万多夫斯基说,即使在其他情况下更难辨别信念和行动之间的联系,它也可能仍然存在。他将这种情况与气候变化导致自然灾害的方式进行了比较:变暖可能不会直接导致任何单独的热浪或洪水,但它使此类事件发生的可能性更大。同样,错误信息会逐渐削弱人们对公共卫生机构和其他机构的信任,使人们不太可能遵循他们的建议。

Nyhan 说,披萨门的例子显示了另一个复杂性。数百万人暴露在阴谋中,但只有一个人带着枪出现在餐厅。当研究人员在成千上万或数百万人的大型数据集中寻找错误信息的平均影响时,这种信号可能会丢失。“如果你在 100 万人面前说这样的话,他们中的一个人可能会越过那条线,”他说。“危害很可能在尾巴上,在那些正在消费大量错误信息的人中。”

一些研究人员正在寻找方法来估计信念的变化如何转化为现实世界的行为,即使他们无法直接测量这一点。在她对 Facebook 上最受欢迎的疫苗相关故事的研究中(见上图),艾伦发现,阅读像《芝加哥论坛报》文章这样的误导性标题会降低人们接种 COVID-19 疫苗的意愿。而且,由于已经有很好的数据表明这些意图如何转化为实际行为,因此该团队能够估计这些帖子的整体影响。他们的结论是:如果 Facebook 用户没有看到这些文章,美国可能会有 300 多万人接种了疫苗。

但就目前而言,许多研究人员承认,这个领域处于一个奇怪的地方:试图证明一些看起来显然是正确的事情。“情况几乎令人尴尬,”德累斯顿理工大学的 Philipp Lorenz-Spreen 说。“每个人都有一些故事,一个在 WhatsApp 或其他什么东西上变得激进的叔叔,”他说。“但明确证明任何事情是另一回事。”

4公司拥有数据

选举是错误信息的温床——社交媒体平台传统上为研究人员提供了一种简单的方法来调查谁在传播它以及它传播了多远。因此,在 2019 年,米兰理工大学的研究员弗朗切斯科·皮耶里 (Francesco Pierri) 在欧盟议会选举前夕研究了 Twitter,以研究错误信息在意大利的传播情况。他发现错误信息主要由极右翼用户传播,并且主要集中在移民等话题上。

2023 年底,随着今年欧洲大选的临近,Pierri 希望对几个欧洲国家进行类似的分析。但这一次他遇到了麻烦。

以前,科学家可以访问通过 Twitter 的应用程序编程接口共享的数据宝库,使 Pierri 等研究人员能够每天定期收集数百万条推文用于他们的研究。Twitter 的便捷访问使其成为社交媒体研究的一种模式生物。但在 2023 年初,在埃隆·马斯克 (Elon Musk) 接管该公司几个月后,它关闭了免费访问,而是每月向科学家收取数万美元的费用,以获取更有限的数据。“这对我的研究是一个打击,”皮埃里说。

印第安纳大学(Indiana University)的计算机科学家菲利波·门泽尔(Filippo Menczer)说,访问数据已经全面变得更加困难。Meta 今年停止了一个名为 Crowdtangle 的工具,该工具允许研究人员免费访问至少一些数据,取而代之的是 Meta 内容库。Menczer 说,这个库中的数据是有限的,访问它们“非常、非常、非常困难”。他说,包括 YouTube 和 TikTok 在内的其他平台也是如此。“当你去看细节时,他们施加了很多限制,以至于大多数研究完全不可能。”

一些学术研究人员通过与行业合作解决了这些问题,但这可能会带来其他复杂性。在最近的一个例子中,17 名独立科学家在 2020 年美国总统大选期间与 Meta 合作进行了一系列研究。在其中一项研究中,科学家们能够操纵 20,000 名 Facebook 和 Instagram 用户的提要,以减少他们看到的错误信息数量。一个目标是确定看到这些被修改的信息流的用户是否比继续看到基于 Facebook 标准算法的内容的用户在移民或医疗保健等问题上的两极分化程度更低。

然而,其他科学家最近批评 Meta 没有澄清它在实验期间也调整了其默认算法,这可能会破坏研究的结论:Facebook 的常规算法不会促进两极分化。目前还不清楚该公司是否为外部研究人员提供了足够的信息来设计最有效的实验,前 Facebook 员工转为举报人的弗朗西斯·豪根 (Frances Haugen) 说。

这些研究的数据可通过密歇根大学获得,但要获得这些数据需要时间和精力,这对于想要复制选举研究的研究人员来说是一个障碍。Menczer 表示,他已经与 Meta 谈判了几个月,以获得该公司的另一个数据集。“他们希望 [大学] 签署保密协议,只是为了看看保密协议的条款,”他说。“这太疯狂了。”

![]()

他们施加了如此多的限制,以至于大多数研究完全不可能。

· 印第安纳大学 菲利波·门泽

与科技巨头的合作也往往以缓慢的速度进行。随着今年的美国大选季接近尾声,上一次选举的 Meta 论文甚至不到一半被发表。“在这个项目中,很多时候,外部学者会说,'哦,我们真的应该得到这些数据',然后答案是,'嗯,这是一个 6 个月的过程',或者'我们必须找到四个有时间做这项工作的人,并将其升级到链条上,看看它是否合适,“威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin–Madison)的社会科学家迈克尔·瓦格纳(Michael Wagner)说,他是这项工作的独立观察员。他说,未来的合作应该从可以更快完成的较小项目开始,并包括与公司就将投入多少时间和精力达成明确协议。

康斯坦茨大学(University of Konstanz)的研究员乔·巴克-科尔曼(Joe Bak-Coleman)说,还有一个更大的危险:由于社交媒体平台控制着大部分数据,并为大量研究提供资金,它们已经能够影响该领域的发展方向。他认为这种影响有助于解释为什么错误信息研究主要集中在针对个人用户的干预措施上,例如鼓励人们在分享帖子之前检查帖子的真实性。研究与公司有关的问题(例如算法或平台设计)的研究人员要少得多。

对于欧盟的研究人员来说,最近的一项法律可能会有所帮助。《数字服务法》是一项于 2022 年 11 月生效的法规,要求平台为某些项目的研究人员提供访问权限。今年 2 月,Pierri 获得了通过这条途径获得访问权限,但他表示数据有限。“这就像所有欧洲国家的几百万条推文,这真的不算什么,”他说,这对他来说太少了,无法完成他的研究。

更重要的是,欧盟法律只保证研究欧盟“系统性风险”的科学家可以进入,而它的执行效果如何还有待观察。尽管如此,它已经吸引了研究人员加入欧盟:马萨诸塞大学 (UMass) 阿默斯特分校 (UMass) 的计算机科学家普热梅斯瓦夫·格拉博维奇 (Przemyslaw Grabowicz) 表示,这是他最近接受都柏林大学学院 (University College Dublin) 职位的一个关键原因。

许多研究人员正在寻找其他方法来获取他们需要的数据。有些人已经开始使用计算机程序从 X 等平台抓取大量公共数据,尽管对于何时合法和合乎道德存在疑问。其他人正在进行调查,要求用户捐赠自己的社交媒体数据,甚至构建自己的社交媒体复制品,让人工智能系统像人类用户一样互动。

但有些人首先质疑该领域对社交媒体数据的过度依赖。毕竟,播客、广播、电视或与朋友和邻居的日常对话也在错误信息的传播中发挥着巨大作用。但 West 说,很难为这些渠道收集数据。“由于便利性问题,他们没有得到足够的关注。”

即使在社交媒体上,研究人员也不得不适应 WhatsApp 或 Telegram 等应用程序在传播错误信息方面变得越来越有影响力。格拉斯哥大学(University of Glasgow)的政治学家帕特里夏·罗西尼(Patricia Rossini)说,由于这些平台上的大部分内容都是公开的,研究人员必须找到新的方法来研究它们,就像他们必须为旧平台所做的那样。“你不会按下一个按钮并下载一百万条推文,”Rossini 说。“但你甚至不能再在 Twitter 上这样做了,所以没关系。”

5问题是全球性的,研究不是

2016年,在英国投票支持英国脱欧,美国选举唐纳德·特朗普为总统之前,另一次选举预示着一些人所说的“后真相世界”。同年 5 月,菲律宾选举罗德里戈·杜特尔特 (Rodrigo Duterte) 为总统,许多人将这一胜利部分归功于一场充满虚假信息的在线运动,包括宣布杜特尔特得到时任德国总理安格拉·默克尔、教皇甚至美国宇航局支持的假新闻。

但是,菲律宾对错误信息的研究比美国或英国少得多,尽管该国已经像其他国家一样接受了数字技术。“我们是全世界排名靠前的 Facebook 用户,在社交媒体上花费的时间最长,我们是世界短信之都,”来自菲律宾的马萨诸塞大学错误信息研究员乔纳森·翁 (Jonathan Ong) 说。该国还拥有世界上很大一部分内容审核员,有时被称为“世界看门人”。

不仅仅是菲律宾。去年对错误信息论文的审查发现,一半研究的参与者来自美国,近三分之一来自欧洲,而东亚、非洲或中东各占 5% 左右。“我们对错误信息的了解实际上只捕捉了全球人口的一小部分,我们的许多假设可能无法跨文化转化,”合著者、科克大学心理学家吉莉安·墨菲 (Gillian Murphy) 说。

同样的缺陷也适用于我们对如何打击错误信息的了解。在 2023 年为美国国际开发署 (U.S. Agency for International Development) 撰写的一篇审查报告中,Nyhan 及其同事发现,在检验这些策略有效性的 155 项研究中,80% 是在北半球进行的。他们写道:“证据数量的这种严重不平衡凸显了在南半球就打击错误信息的有效策略得出结论的挑战。

然而,错误信息在非英语国家可能更加多产,部分原因是大多数内容审核都集中在英文帖子上。Ong 说,它不仅在主要网络上传播,还在规模较小、研究较少的社交媒体平台上传播。例如,KakaoTalk 是韩国使用最广泛的即时通讯应用程序,而 Viber 是菲律宾的主要参与者。

归根结底,该领域特别关注美国,因为美国拥有不寻常的两党制和充满政治色彩的环境,这意味着即使是可靠的发现,在世界其他地方的适用性也可能有限。“错误信息研究的问题在于,如果大部分来自美国,那么它都是关于共和党人和民主党人的,”来自巴西并在那里从事一些工作的罗西尼说。“我们缺少的是理解超越非常独特的两党制的动态。”

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1458003.html

上一篇:深度睡眠有助于心脏愈合

下一篇:化学家合成了一种“不可能”分子!《科学》