博文

植物园领导者之路 | 多学科发展研究史  精选

精选

|

从“新植物学”到“新系统学”:Jodrell 实验室的历史视角

邱园Jodrell实验室成立于 1876 年,是植物生理学、解剖学和胚胎学、古植物学和真菌学等学科的植物研究中心。尽管可用资金相对较少,但它位于世界上最大的植物园之一,靠近几个精心管理的活植物收藏,确保它持续存在了近一个半世纪。在邱园第二任园长约瑟夫·胡克(Joseph Dalton Hooker FRS)远见卓识的领导下,Jodrell 实验室的成立与托马斯·亨利·赫胥黎(Thomas Henry Huxley)在伦敦师范科学学院的开创性课程相吻合。在慷慨的私人捐款资助下,实验室补充和扩大了邱园植物标本馆已建立的分类学和系统学课程,并提供了更广泛的教育和研究基础,以探索生理学和生命周期(有时称为“新植物学”)等领域的当代实验室发现。Jodrell 实验室是世界上第一个非大学附属实验室之一,并催生了几个“衍生”设施,如植物病理学实验室和千年种子库。本文追溯了它作为古植物学和植物系统学重要研究中心的早期影响,随后在两次世界大战期间的衰落,以及在同一地点建造新建筑后相对活跃的创新研究时期。

1 Jodrell 实验室和“新植物学”

十九世纪下半叶是生物学各个领域令人兴奋的新发现时期,恰逢新科学思想的国际传播增加。达尔文(Charles Darwin 1859年)的奠基著作《物种起源》被欧洲大陆的科学家广泛流传,其中包括德国伟大的生物学家冯·萨克斯(Julius von Sachs)。1871年,萨克斯写信给达尔文说:“像许多其他人一样,我从研究你的工作中受益匪浅。因为即使我自己的研究迄今为止主要关注植物的物理和化学过程,我也始终对生物体之间的自然关系这一重大问题保持着浓厚的兴趣,这个问题通过你的理论,特别是关于通过生存斗争来培育品种的理论,已经找到了一个既宏伟又简单的解决方案。”因此,尽管萨克斯明确地认识到比较方法在理解植物进化方面的重要性。

“系统学”一词在文献中的定义截然不同。上议院科学技术特别委员会(1991-1992)的一份报告将系统生物学定义为“对所有生物体进行命名和分类以及研究它们之间关系的科学”。他们借鉴了研究委员会审查小组(英国分类学:Smith 1977)的早期分类,以识别系统生物学的三重类别:(1)“阿尔法分类法”,描述和命名物种,(2)“贝塔分类法”,修订分类法,为预测自然变异模式提供更好的基础,以及(3)“伽马分类法”,探索导致进化变化的因素(生理和遗传)的性质和多样化。伽马分类法通常涉及现场观察和实验室实验,包括解剖学、生化和分子研究。大多数后来的作者将术语“分类学”限制在阿尔法(有时是贝塔)类别中,并将术语“系统学”用作“包罗万象的领域”,其主要目标是通过“获取、分析和综合信息”重建生命的系统发育(Simpson 2006)。

在维多利亚时代,英国植物系统学的许多研究都集中在分类学上,特别是对物种的描述、命名和分类。尽管英国收藏了许多新的植物标本,并因此增加了分类学研究,但英国的主要科学家认识到植物学研究的其他方面落后于其他国家(Metcalfe 1976b)。邱园的第二任园长约瑟夫·胡克很容易理解这一缺陷,他亲自结识了许多著名的英国科学家,包括达尔文、生物学家托马斯·赫胥黎(Thomas Henry Huxley FRS)和地质学家查尔斯·莱尔(Charles Lyell FRS)。事实上,胡克本人就是一位早期的古植物学家,他首次详细描述了煤球——一种注入方解石含泥炭化石的解剖学保存的植物化石(Hooker & Binney 1855)。

在欧洲,尤其是德国,正在做出许多新的生物学发现。威廉·霍夫迈斯特(Wilhelm Hofmeister)关于卵子受精和开花植物胚胎形成的重要著作与雨果·冯·莫尔(Hugo von Mohl),爱德华·斯特拉斯堡(Eduard Strasburger)和其他细胞生物学研究人员对细胞质体和有丝分裂的开创性研究几乎同时发表。英国植物学家在很大程度上依赖于这些已发现的知识,借鉴德国出版物的英文译本,特别是 1862 年翻译的 霍夫迈斯特《高等隐花植物 》(威廉·西塞尔顿-戴尔称其为“不朽的作品” 1925 年)、冯·萨克斯的《植物学教科书》(1875 年首次英译本)和后来爱德华·阿道夫·斯特拉斯伯格的《植物学教科书》(1898年首次英译本)和戈特利布·哈伯兰特(Gottlieb Haberlandt)的《生理植物解剖学》(1914年,首次英文译本于1898年出版)。几位有影响力的英国植物学家随后前往德国,与冯·萨克斯等名人一起学习。

为了应对实验室科学的这些发展,赫胥黎决心使英国的科学教育现代化。他在伦敦帝国理工学院(当时名为科学师范学院和皇家矿业学院)全面重新设计了他的“基础教学”课程,旨在涵盖所有主要的植物类群,并强调显微镜技术的实践经验,尽可能使用活体标本(Thiselton-Dyer 1925; Jones 1987 年)。这种方法不仅将实现广泛的系统关注,而且将有效地针对系统学的其他方面:理解进化史和环境适应。对基于实验室的“新植物学”的关注应该成功地将达尔文植物学与细胞生物学和生理学的许多令人兴奋的新发展结合起来(Seward 1934)。赫胥黎最初任命西塞尔顿-戴尔(William Turner Thiselton-Dyer)为主要课程讲师。在任职期间,西塞尔顿-戴尔得到了杜金菲尔德·斯科特(Dukinfield Henry Scott)的协助,斯科特后来接任植物学助理教授,随后成为Jodrell实验室的第一位守护者(Keeper, Seward 1934; Thomason 2004 年)。据当时的记载,这是一门极好的课程:“我们遇到的困难是巨大的。首先是持续的材料供应; 但我们有邱园可以借鉴......裸子植物带来了最大的麻烦。我非常热衷于展示霍夫迈斯特所做的工作......如果德·堪多(Casimir de Candolle)在与斯特拉斯堡(Strasburger)合作后来到英国,并带来了一些准备工作,这似乎是不可逾越的”(Thiselton-Dyer 1925)。

1874 年,当赫胥黎的课程仍在建立时,有影响力且正在进行的皇家委员会关于科学教学和科学进步的报告(Fourth report 1874 年)建议邱园应该对植物结构和生理学进行研究,以补充植物标本馆已在进行的分类工作。通过这样做,他们有效地反击了 1870 年代初期所谓的“艾尔顿争议”(Ayrton controversy),其中第一任工程专员斯米·艾尔顿 (Acton Smee Ayrton) 试图将邱园的所有科学工作转移到自然历史博物馆(Cornish 2015 年)。邱园的园长约瑟夫·胡克对皇家委员会(1874年)的建议表示欢迎,并立即寻求资金建造一个新实验室,并就其设计和方向与达尔文进行了广泛的磋商(Darwin Correspondence Project, Letter no. 9771)。由于没有政府资助,胡克感激地接受了科学捐助者托马斯·菲利普斯-乔德雷尔(Thomas Phillips-Jodrell)的慷慨提议(Thiselton-Dyer 1910; Metcalfe 1976a, 1976b; Desmond 1995)。捐赠的金额为1500英镑,足以建造一个小型单层实验室(图1 1A),通常被描述为“别墅式”(Hyams 1965)。捐赠还包括安装一系列潜在学科配件,包括植物生理学、解剖学和胚胎学、古植物学和真菌学。新实验室于1876年开放。最初被设想为邱园植物标本馆的延伸,但出于煤火和易燃化学品潜在火灾风险的担忧,实验室建在广阔的“目级分类花坛”(Order Beds)对面,靠近邱园的支持温室和盆栽棚,从而方便随时进入活植物收藏。原来的Jodrell 实验室大楼在接下来的 88 年里一直使用,直到 1964 年拆除,尽管它在 1934 年略有扩建,包括一个摄影暗室、一个服务员室和一个更大的专用温室(图 1 1B)(Metcalfe 1976b)。

图1 邱园 Jodrell 实验室

A: 扩建前的外观; B: 1934年扩建后,外部包括照相暗室、服务员室和温室; C: 实验室内部,显示工作人员在工作台上工作(从左到右:Mary Gregory、Margaret Stant、F. R. Richardson); D:守护者办公室内部,梅特卡夫(Charles Russell Metcalfe, 站立者)和他身后墙上斯科特的肖像。

2 Jodrell 实验室建立科学研究

胡克将Jodrell 实验室的管理交给了西塞尔顿-戴尔(当时的助理园长和他未来的女婿),从而增加了西塞尔顿-戴尔的许多其他行政职责,例如监督将南美橡胶树引入马来亚(Thomason 2004)。尽管他从未被正式任命为Jodrell 实验室的守护者,但西塞尔顿-戴尔负责为未来的研究人员分配空间。由于当时没有资金雇用员工,吸引合适的研究者是一项艰巨的任务。据设想,Jodrell 实验室将由独立的高级研究人员使用,他们可以从政府或皇家学会获得拨款,支付助手的费用,以及支付实验室材料费用的少量费用。作为回报,政府或皇家学会可咨询邱园工作员工并访问植物收藏和图书馆。在帝国理工学院任教数年后,西塞尔顿-戴尔已经很清楚,尽管存在潜在的限制性财务制约,但获得邱园植物收藏可以为研究人员提供额外贡献。Jodrell 实验室地理位置优越,靠近国际重要的植物收藏,不仅包括邱园的活植物收藏和植物标本馆,还包括位于南肯辛顿的伦敦自然历史博物馆的大量标本收藏和化石收藏。

1885 年,西塞尔顿-戴尔被任命为邱园园长,因此迫切需要寻找继任者监督 Jodrell 实验室。他非常幸运地吸引了他在帝国理工学院的助手、著名植物学家斯科特的兴趣。斯科特在帝国理工学院(Imperial College)担任讲师期间,已经在Jodrell 实验室担任了几年研究员,并于1892年至1906年被任命为该实验室的第一位守护者。幸运的是,为了邱园科学的未来,斯科特慷慨地接受了这个职位作为荣誉(无薪)职位; 他吸引的知名研究人员确保了该职位后来在任命继任者后获得薪水。重要的是,即使在斯科特于1906年从他的名誉守护者职位退休后,他仍然在Jodrell 保持着活跃的研究基地,尽管他收集的大部分化石植物显微镜载玻片标本最终转移到大英博物馆(现在的自然历史博物馆)。

西塞尔顿-戴尔和斯科特吸引到 Jodrell 实验室的研究人员名单读起来就像是为当时著名植物学家点名。1910年,西塞尔顿-戴尔在《自然》杂志上发表了一封信,主张政府为实验室研究人员提供更多资金(Thiselton-Dyer 1910)。他指出,Jodrell 的几位研究人员获得了皇家奖章(Royal Medal),这是英国科学界的一项重要荣誉,表彰他们对原生质、胚胎学、真菌学和化石植物学等各种主题的研究贡献。此外,1899 年,著名的戴维奖章(Davy Medal)授予Jodrell 的研究员爱德华·舒克(Edward Schunck FRS),表彰他在叶绿素方面的工作。西塞尔顿-戴尔吸引的科学家还包括沃尔特·加德纳(Walter Gardiner FRS),他研究了细胞之间的原生质连接,费利克斯·欧根·弗里奇(Felix Eugen Fritsch FRS)撰写了经典教科书《藻类的结构和繁殖》,以及生理学家约瑟夫·雷诺兹·格林(Joseph Reynolds Green FRS),他研究了植物酶和种子的蛋白质含量。著名的古植物学家威廉·亨利·朗(William Henry Lang FRS)和弗雷德里克·奥彭·鲍尔(Frederick Orpen Bower FRS)在Jodrell 实验室进行了早期研究。鲍尔曾在师范科学学院的西塞尔顿-戴尔课程中展示,随后与斯科特合作翻译了 De Bary (1884) 的《比较解剖学》(Comparative Anatomy), 1885 年在格拉斯哥担任植物学主席(Lang 1949)。威尔逊·克罗斯菲尔德·沃斯德尔(Wilson Crossfield Worsdell 1915年)在Jodrell 实验室撰写了关于《植物畸形学原理 》的经典著作。他对自然自发突变体的描述现在在现代进化发育遗传学(evolutionary developmental-genetics, “evo-devo”)研究中越来越重要。在Jodrell发起的更多应用研究包括查尔斯·弗雷德里克·克罗斯(Charles Frederick Cross FRS)和爱德华·约翰·贝文(Edward John Bevan)于1883年对木浆衍生粘胶的早期工作,这导致了合成纤维人造丝的后期发展(Metcalfe 1976a, 1976b)。

真菌学研究很早就在Jodrell 实验室进行。植物病理学家和植物学家乔治·爱德华·马西(George Edward Massee)是英国真菌学会的联合创始人和第一任主席,在1915年退休之前,他一直居住在Jodrell 实验室,当时艾尔西·莫德·韦克菲尔德(Elsie Maud Wakefield)接任邱园真菌学负责人,这对女性来说是一项罕见的成就。他们使用Jodrell 实验室的旧显微镜室进行真菌培养,直到空间限制需要将真菌学暂时搬到古姆利别墅,这是邱园格林的一座小建筑,现在用作学生宿舍。1920 年,植物病理学工作从 Jodrell 实验室转移到位于 哈彭登(Harpenden)新成立的植物病理学实验室(中央科学实验室),靠近现罗斯姆斯泰德研究中心。1930年,在邱园建造了一座新建筑,以容纳国际真菌学研究所,包括邱园真菌馆,目前安置在现代Jodrell 实验室的沃尔夫森翼楼。

3 斯科特对系统植物学和古植物学的持久影响

杜金菲尔德·斯科特(Dukinfield Scott)于1894年当选为英国皇家学会会员,1906年获得皇家勋章。斯科特是一位人脉广阔、多产的研究人员,拥有渊博的知识、无限的精力和异常令人印象深刻的教育背景。他的博士生导师是德国维尔茨堡大学伟大的德国植物学家朱利叶斯·冯·萨克斯(Julius von Sachs),斯科特还参加了著名植物形态学家卡尔·冯·戈贝尔(Karl von Goebel)的讲座(Scott 1925; Arber 1919, 1954)。斯科特对植物结构很感兴趣,后来他的重点转向了植物进化和化石植物研究,尤其是在遇到了著名的古植物学家威廉福德·威廉姆森(William Crawford Williamson FRS)之后,他于 1889 年退休,担任曼彻斯特大学植物学教授,与斯科特在Jodrell 实验室工作。斯科特写了一本重要的教科书,两卷册《结构植物学导论》( 1894 年第一版); 他后来的著作包括《化石植物学研究》(1900年)和《灭绝的植物和进化问题》( 1924年)。在那些日子里,植物学和古植物学研究并不像今天这样明确分隔,知识和思想相互作用。

可以说,这一时期最大的突破是由奥利弗和斯科特(Oliver & Scott 1904)取得的; 正如泰勒等人( Taylor et al. 2009 年,第 529 页)所描述的那样,“最后,在 1904 年,两位英国古植物学家 FW Oliver 和 DH Scott 通过非凡的探索工作确定了种子蕨的存在,该工作将茎、叶柄、叶以及最重要的同一[化石]植物凤尾松蕨(Lyginopteris oldhamii)的种子结合在一起。然而,该组的最初鉴定并不是基于植物的有机附着物,而是基于所有植物部分普遍存在的腺体的特殊表皮附属物,以及营养体遗骸和种子在相同化石位置的频繁关联。如今,种子蕨被广泛认为是所有现代种子植物最终进化的祖先(例如Hilton & Bateman 2006)。

除了他的学术能力外,斯科特的个性也是提高Jodrell 实验室知名度的重要因素。他非正式的写作和演讲风格吸引了听众,他对系统植物学产生了深远而持久的影响。作为最早允许女性进入他的课程的植物学讲师之一,斯科特是女性高等教育的开明早期倡导者,还支持女性在Jodrell 实验室就业并加入林奈学会(Seward 1934; Ayres 2020 年)。斯科特在Jodrell 实验室的早期女性助手之一是埃塞尔·萨甘特(Ethel Sargant),她后来在家中创建了自己的实验室,她称之为“Jodrell Junior”,并在那里她聘请了年轻的艾格尼丝·阿伯(Agnes Arber FRS)为研究助理(Metcalfe 1976a,1976b; Ayres 2020 年)。萨甘特 和 阿伯 都进行了重要且开创性的植物学研究,这些研究至今仍被广泛引用。艾格尼丝·阿伯在埃塞尔·萨甘特的讣告中写道,“在Jodrell 实验室的融洽氛围中,她与生俱来的平衡思维能力发展到了非凡的水平”(Arber 1919)。当他在Jodrell 实验室担任守护者时,斯科特带来了他的一个学生,亨德琳娜(丽娜)·维多利亚·克拉森(Henderina (Rina) Victoria Klaassen),他们于 1887 年结婚。丽娜·斯科特(Rina Scott)是使用延时摄影来记录植物生长和运动的先驱(Jones 2016; Ayres 2020 年)。

斯科特夫妇是一对外向而热情的夫妇,他们经常在家中招待来访的外国植物学家(Seward 1934)。斯科特也是一位出色的会议主持人,他于1930年在剑桥举行的第五届国际植物学大会上主持了古植物学专题会议。正如苏厄德(Seward, 1934)所写:“他当然认识所有参加该专题会议的外国代表,并在开幕式上以极大的魅力依次向观众介绍他们,简短而很有说服力地描述了他们的主要成就,直到整个参会者似乎都对尊贵的客人表示赞赏。当他出席会议时,他为植物学的各个方面带来了友好和兴趣盎然的气氛。

4 古植物学和植物鉴定

斯科特的继任者是布德尔(Leonard Alfred Boodle),他是斯科特的学生,曾陪同他从帝国理工学院到邱园,并是担任斯科特的三名助手之一,他们的薪水最初由斯科特本人支付。布德尔是一个不太可能——而且从气质上看也不适合——被任命为高级行政职务的人。虽然在斯科特离开后需要收入,但他自己可能不愿意承袭这特殊衣钵。根据他的继任者查尔斯·罗素·梅特卡夫(Charles Russell Metcalfe)的说法,布德尔是一个非常害羞和孤僻的人,对植物解剖学有深入的了解(Metcalfe 1976b)。布德尔一直担任该职位,直到 1930 年世界大战和大萧条时期。无论是工作人员还是设备,都几乎没有资金可用,布德尔不愿意提出足够紧迫的要求。他的主要成是将Jodrell 实验室建立为植物碎片鉴定中心,这一作用一直延续到今天。他非常擅长使用比较解剖学来识别木材、药用植物和考古遗迹的植物起源,包括古埃及发掘中送往邱园的遗骸(图 2)。

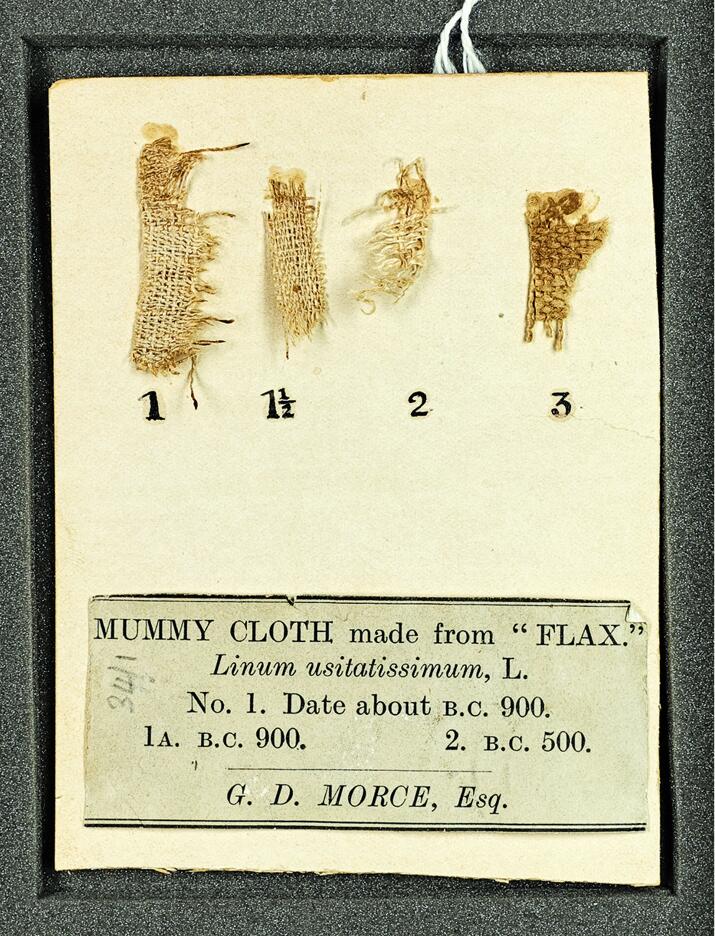

图2 邱园经济植物学收藏中的物品

邱园经济植物学收藏物品(埃及木乃伊的布料碎片),由伦纳德·阿尔弗雷德·布德尔(Leonard Alfred Boodle)鉴定为亚麻

1930年布德尔退休后,他的继任者查尔斯·拉塞尔·梅特卡夫(Charles Russell Metcalfe)接受了Jodrell 实验室守护者的职位,在得到剑桥导师的强烈鼓励后,克服了他最初的不情愿,古植物学家休·哈姆肖·托马斯(Hugh Hamshaw Thomas FRS)和阿尔伯特·查尔斯·苏厄德(Albert Charles Seward FRS)都保留了对斯科特时代的积极记忆。到达Jodrell 实验室后,梅特卡夫立即遇到了问题(Metcalfe 1976b)。他最初是实验室中唯一的带薪工作人员,尽管他在 1934 年获得了一名助手的资助,后来又增加了更多的工作人员(图1 C, D)。他发现实验室资源匮乏,设备过时。“准许花费多达 50 英镑 [购买切片机] 是一件大事”(Metcalfe 1976c)。

当时,访问研究人员开展了一系列多样化且有点机会主义的项目,部分基于时事性和材料的可用性。梅特卡夫谨慎地决定支持这种折衷主义的方法,这在基于收藏的实验室中似乎是合适的。然而,他也发现自己需要重大事业,因此他开始与牛津帝国林业研究所劳伦斯·查克(Laurence Chalk)进行长期合作。梅特卡夫和查克一起开始了他们百科全书式的著作《双子叶植物解剖学》(1950年),随后出版了一系列《单子叶植物解剖学》著作。这一重大合作项目促使梅特卡夫建立了一个植物微形态学图书数据库; 这个宝贵的资源最初是由玛丽·格雷戈里(Mary Gregory)在手写索引卡开发的,但后来上网分享。

5 邱园显微镜载玻片标本收藏

除了百科全书式著作外,梅特卡夫的另一个重要遗产是在Jodrell 实验室建立了一个重要的永久性玻璃显微镜载玻片标本参考收藏,梅特卡夫技术娴熟的技术员 F. R. Richardson 大大增强了这一能力。该收藏不仅巩固了 布德尔 使用解剖学来识别植物部分的法医鉴定工作,还有助于为 Jodrell 实验室的系统植物学重建更坚实的基础。它在第二次世界大战中完好无损地幸存下来,尽管最初安置在Jodrell 旧实验室的防弹地下室中,并且只能通过地面上的活动板门进入——这种安排无疑无法通过现代安全检查。

如今,显微镜载玻片收藏占据了现有 Jodrell 大楼中的众多防火柜。它包含已知植物来源的植物材料的切片机切片,包括叶、根、茎、木材、种子和花。许多木材幻灯片是由邱园木材馆(Kew’s xylarium)中的木材样品制成的(Cornish,Gasson和Nesbitt 2014)。战后,由于更加系统的关注以及越来越多的工作人员、访问研究人员和学生,木材馆藏大大增加。现在,它已被索引并部分数字化,根据有据可查的参考资料,它可能仍然是世界上最大的可访问显微镜载玻片标本收藏。其独特的广泛分类和地理范围使其成为一种重要资源,特别是因为获取世界上日益萎缩的自然资源变得越来越难于制作如此庞大的参考收藏。如今该收藏不仅用作植物鉴定的基础,还被用作对植物性状进行广泛系统研究的基础,这有助于为植物进化和气候变化影响的研究提供信息。

6 新系统学、新形态学和现代综合

在两次世界大战期间,Jodrell 实验室继续接待访问研究人员,但至少在1950年代后期之前,作为系统植物学中心的重要性大大降低。这一时期与邱园资源有限的时期重叠,导致科学人员相对稀少且报酬低。与附近大英博物馆(自然历史博物馆)的摩擦日益增加,导致这两个机构与当时的政府争夺植物学影响力(Desmond 1995),呼应了围绕1870年代初期埃尔顿争议和皇家委员会的争议。

在1930年代和1940年代,Jodrell 实验室的广泛科学相关性普遍下降,这也恰逢分类学和系统学中关于一般分类目的以及自然分类与系统发育之间关系的相关性辩论时期。辩论主要集中在系统发育学在系统学和分类学中的重要性。古植物学家哈姆肖·托马斯(Hamshaw Thomas,1933)在对“新形态学”的阐述中写道:“新形态学的一般思想......基于系统发育的考虑。植物和植物器官的形式只能通过参考它们的起源来解释......一个群体的进化历史片段可能使我们能够推测另一个群体可能发生了什么。” 因此,与试图将基于实验室的方法引入科学的“新植物学”相比,“新形态学”具有明确的系统和系统发育重点。

1937年系统学协会成立(Systematics Association, Winsor 1995; Forey 2000)很快出版了《新系统学与现代综合》(The New Systematics and the Modern Synthesis, Huxley 1940, 1942)。这一举措的早期推动力来自约翰·斯科特·伦诺克斯·吉尔摩(John Scott Lennox Gilmour),他于 1931 年至 1946 年担任邱园的助理园长,后来成为剑桥大学植物园的园长。邱园植物标本馆的三名工作人员也参与了该倡议:威廉·伯特伦·特里尔(William Bertram Turrill FRS)、托马斯·阿奇博尔德·斯普拉格(Thomas Archibald Sprague)和罗纳德·梅尔维尔(Ronald Melville),他们后来于 1970 年出版了世界上第一本濒危物种《红色数据手册 》(Red Data Book of endangered species)。非邱园参与者包括古生物学家和动物学家,特别是朱利安·赫胥黎(Julian Huxley FRS)(Winsor 1995)。吉尔摩(Gilmour)主持了分类学原则委员会(Taxonomic Principles Committee),该委员会在自然分类的含义上遇到了重大意见分歧,这场辩论未达成任何共识(Winsor 1995)。Gilmour、Turrill 和 Melville 都投票支持怀疑论者,他们认为分类不一定必须基于系统发育。尽管古植物学家托马斯(Thomas)和朗(Lang)积极参与,他们都与Jodrell 有早期的联系,但Jodrell 实验室对这一重要但日益激烈的概念争论的贡献相对较小。相反,梅特卡夫专注于重建 Jodrell 的员工和资源,并敦促建造一座新的更大的建筑来容纳他们。

然而,著名的植物科学家和细胞生物学家约翰(杰克)赫斯洛普-哈里森(John (Jack) Heslop-Harrison FRS)确实参加了新系统学的辩论(Gilmour&Heslop-Harrison 1954),并且精通植物系统学的许多方面。随后在1971年被任命为邱园的园长,这对邱园,特别是Jodrell 来说是一个相当大的推动力,因为它重新扩大了邱园的研究基础,明确地包括生殖生物学。抵达邱园后,他与他的科学家妻子约兰德·赫斯洛普-哈里森(Yolande Heslop-Harrison)合作,建立了一个专注于生殖生物学和植物超微结构的小型细胞生理学实验室。他还帮助在邱园植物标本馆建立了一个古生物学部门。后来的资源整合导致这两个创新设施随后转移到Jodrell 实验室。

7 Jodrell 新大厦

1958年,由埃里克·阿什比爵士(Sir Eric Ashby)领导的一个科学访问小组注意到Jodrell 实验室的影响力和资源普遍下降(Ashby等人 1958年),他们建议任命两名新的细胞遗传学和生理学高级研究人员,同时促进守护者和建造新的研究和教学设施。因此,在1963年,原来的Jodrell大楼被拆除,政府提供资金建造了一座新的两层楼建筑(图1)。这一发展大大增加了空间和设施,包括为邱园园艺学生提供的底层教学实验室和用于教学和会议场所的演讲厅。新建筑于1965年由英国皇家学会主席弗洛里勋爵(Lord Florey, Hyams 1965; Jones 1987 年)正式揭幕。它最初设有三个研究部门:细胞遗传学、植物解剖学(后来的微形态学)和植物生理学(后来的种子生理学)。实验室守护者一直由梅特卡夫担任,直到他于 1969 年退休,当时威尔士植物学家和细胞遗传学家基思·琼斯(Keith Jones)被提拔为他的继任者。继基思·琼斯之后,重建的Jodrell 实验室的最后两位守护者是迈克尔·大卫·贝内特(Michael David Bennett)(Jodrell Keeper 1987 – 2006,以前在剑桥植物育种研究所工作:Leitch & Fay 2008)和马克·韦恩·蔡斯(Mark Wayne Chase FRS, Jodrell Keeper 2006 – 2013)。

图3 邱园Jodrell 新实验室

A 1965年的外观; B 2021年的外观,显示 沃尔夫森翼楼(中)和 1994 年的扩建部分(右),左侧是水生园。

随着Jodrell 新大楼启用,随后的动态时期增加了Jodrell 实验室的工作人员和活动,不仅使系统学研究现代化,包括新的解剖设备,如电子显微镜套件,而且还建立了相关学科,特别是生物化学。基思·琼斯最初在阿伯里斯特威斯的威尔士植物育种站工作,最初于 1960 年被任命为 Jodrell 实验室的新职位,旨在利用邱园广泛的活体收藏建立一个急需的细胞遗传学部门。在琼斯的领导下,高等植物染色体进化的开创性比较研究导致了DNA杂交和染色体绘图研究,随后又导致了基因组的组织和进化研究。他的继任者迈克·贝内特(Mike Bennett)也接受过细胞遗传学家的培训,因此保持了这一传统,增加了DNA测序和相关活动的设施。1997 年,贝内特推出了一个在线植物 DNA C 值数据库,该数据库仍然是植物研究人员的宝贵资源(Leitch & Fay 2008;Pellicer 和 Leitch 2020)。

作为实验室守护者,基思·琼斯的性格比他的两位前任要外向得多,他拥有强大的网络技能,有助于提升新重组的Jodrell 实验室作为现代系统学研究中心的形象。琼斯与他的副手大卫·弗雷德里克·卡特勒(David Frederick Cutler)一起,重新建立了与林奈学会的密切联系,并支持与自然历史博物馆植物学部的有效联系,该部在1970年代和1980年代是导致今天无处不在的系统发育系统学的分支革命(cladistic revolution)的动态中心。一年一度的Jodrell 圣诞派对成为社交日历上广受期待的活动。基思·琼斯意识到自己早期的休假所带来的好处,还积极寻求通过额外培训和海外植物收集来培养年轻员工的方法,以造福于Paula J.Rudall等人。在琼斯负责管理期间,邱园科学在一定程度上是由 1970 年代后期和 1980 年代 Jodrell实验室、植物标本馆和园艺之间的健康竞争性推动的。

这种增加的活动吸引了一系列访问研究人员,他们为提高邱园作为植物研究中心的声誉做出了贡献。从基思·琼斯管理实验室开始,单子叶植物成为Jodrell 实验室的重要研究主线,部分原因是对具有大染色体(例如一些鸢尾科和鸭跖草科)和大基因组(例如许多球茎单子叶植物)的单子叶植物细胞学研究,部分原因是一系列解剖学研究。梅特卡夫和查尔克的《双子叶植物解剖学》著作导致了出版一系列关于《单子叶植物解剖学 》的更详细的卷册,吸引了许多重要的研究人员,例如菲利普·巴里·汤姆林森(Philip Barry Tomlinson),他在十卷册系列中写了三卷(Tomlinson 1961,1969,1982 )和丹尼斯·威廉·史蒂文森(Dennis William Stevenson),他于1976年至1977年作为北约研究员访问了Jodrell ,并帮助建立了一系列解剖技术(Rudall & Specht 2021)。1993 年 7 月,Jodrell 研究人员与植物标本馆的同事合作,在邱园组织了第一届国际单子叶植物会议(Rudall 等人 1995 年),催生了随后在世界不同地区每五年举行一次的系列国际单子叶植物会议。

8 组织和结构转型

在新实验楼建成后的几十年里,Jodrell 的研究重点经历了一系列的转变,既反映了实际问题,也反映了当时的研究需求。植物解剖学部门最初以营养解剖学和植物鉴定为中心,先后由梅特卡夫和卡特勒领导,随后与细胞生理学实验室和古生物学部门合并,形成微形态学科,由Paula J.Rudall领导,可以更加关注花卉和植物结构的进化和发展。种子生理学部门于 1980 年从 Jodrell 搬迁到 Wakehurst Place,在那里它迅速形成了 Peter Thompson 领导的邱园种子库设施,部分原因是为了确保储存种子的更大生存能力。这个重要的邱园衍生设施后来发展成为邱园千年种子库(Kew's Millennium Seed Bank)。

由此产生的 Jodrell 空置实验室空间被生物化学科占用。1970年,在著名生物化学家托尼·斯温(Tony Swain)领导下,在Jodrell后面的一栋小楼里成立了AFRC生化系统学实验室。尽管斯温后来于1975年搬到了美国波士顿大学,但他的实验室构成了邱园生物化学部门的基础。在汤姆·雷诺兹(Tom Reynolds)、琳达·费罗斯(Linda Fellows)和莫妮克·西蒙兹(Monique Simmonds)的先后管理下,生物化学学科有能力研究一系列初级和次级代谢物,并鉴定工业中使用的植物和真菌提取物。

1992年,迈克尔·贝内特(Michael Bennett)推出了一个急需且具有创新性的新分子系统学部门,专门研究系统分子生物学; 这最初由托尼·考克斯(Tony Cox)管理,随后由马克·蔡斯(Mark Chase)负责。分子系统学科利用其靠近邱园的重要活植物收藏,在Jodrell 实验室建立了一个DNA库,并在过去几十年中渗透到植物分子系统发育学知识的巨大转变中发挥了重要作用,导致了有影响力的被子植物系统发育组分类(Angiosperm Phylogeny Group classifications),其中第一个分类系统于1998年出版(APG 1998)。

最终,额外设施和大型设备的安装迅速超出了新建筑的规模。在担任Jodrell 守护者期间,迈克尔·贝内特(Michael Bennett)监督了一系列基础设施项目,这些项目大大扩大了Jodrell新的大楼,以增加更多的实验室、收藏和工作人员(图3 B)。1994年,英国女王伊丽莎白二世开设了第一个大型扩建项目,2006年完成了第二个更大的扩建项目,命名为沃尔夫森翼楼(Wolfson Wing)(以其主要资助者沃尔夫森基金会名字命名)。然而,Jodrell 在 2013 年不再是一个行政单位,当时邱园的部门重组是在 2013 年任命凯瑟琳·简·威利斯(Katherine Jane Willis ) 和 2018 年任命亚历山大·安东内利(Alexandre Antonelli )之前空缺的科学主任职位之后进行的。

结语

邱园Jodrell 实验室是在实验室研究的早期取得巨大科学发现的时期成立的。现成的系统学专业知识和实验室设施的结合,加上与伦敦大学的密切关系,确保了邱园有效地处于当代植物科学的中心。实验室很幸运地吸引了重要的有影响力的科学家,尤其是古植物学家,在他们职业生涯的早期阶段。它的成立在政治上也是权宜之计,使胡克能够反击将植物资源与自然历史博物馆合并的呼吁,并在更坚实的基础上巩固了邱园科学。此外,正如几位有影响力的十九世纪科学家所熟知的那样——特别是查尔斯·达尔文、约瑟夫·胡克、赫胥黎、W.T.西塞尔顿-戴尔和D.H.斯科特,成功的比较研究需要广泛的(最好是精心策划的)收藏。在一篇关于系统生物学的诗意阐述中,西塞尔顿-戴尔(Thiselton-Dyer 1910)写道:“数学家只需要他的研究。物理学家和化学家很少对研究机会感到茫然。但生物学家的立场是不同的,他必须去找他需要的材料。”

邱园Jodrell 实验室位于世界上最大的植物园之一的核心地带,确保了其近一个半世纪以来的持久成功,尽管它不可避免地仅仅取得了脆弱的成功,一直依赖于资金的可用性。邱园科学受益于Jodrell实验室和植物标本馆之间健康的紧密关系,这两个部门之间一直存在重叠。甚至在1991年Vicki Funk的分支学课程在邱园举行之前,许多邱园系统学家就已经采用了系统发育方法,而邱园关于从大戟属和豆科植物到单子叶植物的分类群的开创性会议已经涵盖了所有这些领域。

在最好的情况下,Jodrell 实验室一直是才华横溢的个人实现的几项重大科学创新的创意中心。这些成功不仅大大扩大了邱园的影响范围,还有助于更广泛的植物学界的科学努力面向未来,从而能够快速应对新的挑战和机遇。在这个前所未有的社会挑战和日益加剧的气候变化威胁的新时代,尽管不可避免地要适应新的社会挑战的要求,但这种设施仍将发挥持续的作用。

延伸阅读:Rudall PJ (2022) From “New Botany” to “New Systematics”: an historical perspective on the Jodrell Laboratory. Kew Bulletin, 77(4), 807-818.

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1419136.html

上一篇:植物园领导者之路 | 邱园全球植物保护布局

下一篇:植物园领导者之路 | 邱园的帝国主义根源