博文

国防科技大学彭峥/陈思安团队:氮掺杂碳化锆超高温陶瓷耐烧蚀性能提升机理研究

|

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Peng Z, Cui Y, Song J, et al. The effect of nitrogen doping on the ablation resistance of zirconium carbide ceramics. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221069

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221069

ResearchGate:

1、导读

超高温陶瓷(UHTCs)作为航空航天及核工业热防护系统的核心候选材料,其抗烧蚀性能的强化机制亟待突破。本研究聚焦氮掺杂碳化锆体系,通过实验表征与模拟计算(AIMD)首次解析了其原子尺度氧化路径的动态演化规律。实验表明,氮元素的引入诱导ZrC基体在氧化过程中通过增强熔融氧化物粘度和降低氧扩散系数,有效抑制氧化层机械剥离及热化学侵蚀。采用透射电子显微镜(TEM)深入研究发现,动态形成的梯度氧化物/碳化物界面有纳米碳和Zr-C-N-O相生成,有效缓解热膨胀失配。结合第一性原理分子动力学(AIMD)模拟,首次揭示温度依赖的超高温陶瓷氧化路径分化机制:在氧化亚熔点区(T<2700 K),氮原子与锆形成局域强键合Zr-N结构,协同碳、氧构建三维Zr-C-N-O网络团簇;在氧化超熔点区(T≥2700 K),部分氮原子脱离紧密结合的氧化物结构,以氮气的形式脱嵌,残留的氧化物网络仍通过拓扑重构维持结构连续性,有效抑制机械剥蚀。该研究为发展耐极端热-力-氧耦合环境的新型超高温陶瓷提供了原子尺度设计范式与理论模型支撑。

2、研究背景

超高温陶瓷凭借其超高熔点、高强度以及极端环境稳定性,成为航天航空领域热防护系统的关键候选材料。其中,碳化锆因兼具低密度、低成本、高熔点等特性而备受关注,但其本征抗氧化性能不足(T≥400℃时易生成多孔ZrO2层)及热-力耦合失效等问题,严重限制其极端环境应用。最新研究表明,氮元素掺杂可有效增强过渡金属碳化物热稳定性能和抗氧化性能。然而,针对超高温(>2500K)极端条件下ZrCxNy体系的抗烧蚀行为研究几乎处于空白状态。传统实验手段受限于时空分辨率,难以捕捉瞬态氧扩散路径及电子重分布行为,致使动态烧蚀过程中非平衡相变路径与宏观性能演化的构效关系仍处于黑箱状态,尚无基于超高温ZrCxNy体系的动态氧化响应机制的系统性研究。本研究通过结合超高温烧蚀实验与分子动力学模拟计算,首次揭示了ZrCxNy在超高温氧化过程中微观结构动态演变规律和抗烧蚀机理,不仅填补了该领域的研究空白,还为发展新一代超高温热防护陶瓷材料提供了重要的理论指导和科学参考。

3、研究结果及结论

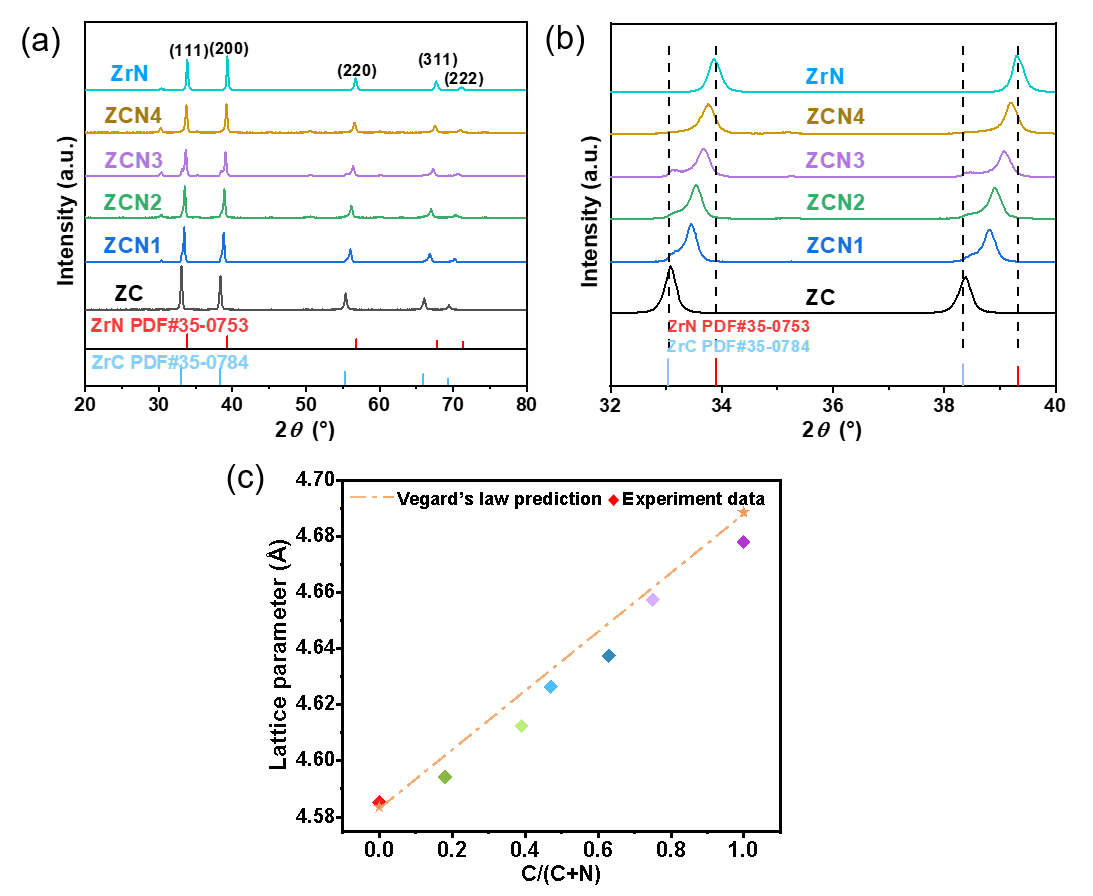

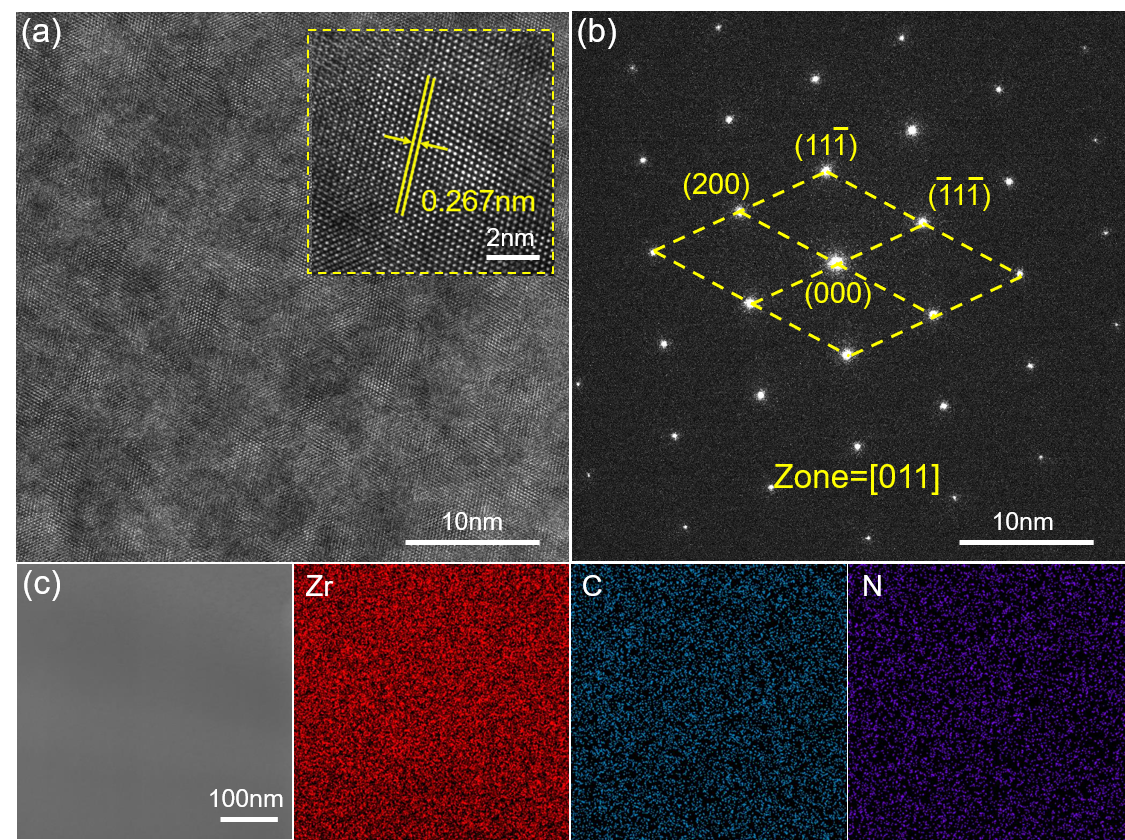

(1) 超高温陶瓷固溶体微观结构表征

本研究通过氮掺杂晶格工程策略,成功制备了系列高致密碳氮化锆(ZrCxNy)超高温陶瓷体系。采用SEM和TEM等精细表征证实固溶体内部各元素在微米和纳米尺度下均匀分散。

图1 ZrCxNy样品的XRD分析以及晶格参数随C/ (C + N)比的函数关系图

图2 (a)-(e)ZrCxNy的表面微观结构的SEM图像;(f) ZrCxNy的密度曲线;(g) ZCN3样品的元素分布图

图3 (a) ZCN3样品的高分辨率透射电子显微镜图像; (b) ZCN3的电子衍射图;(c) ZCN3的STEM图像和相应的EDS图谱

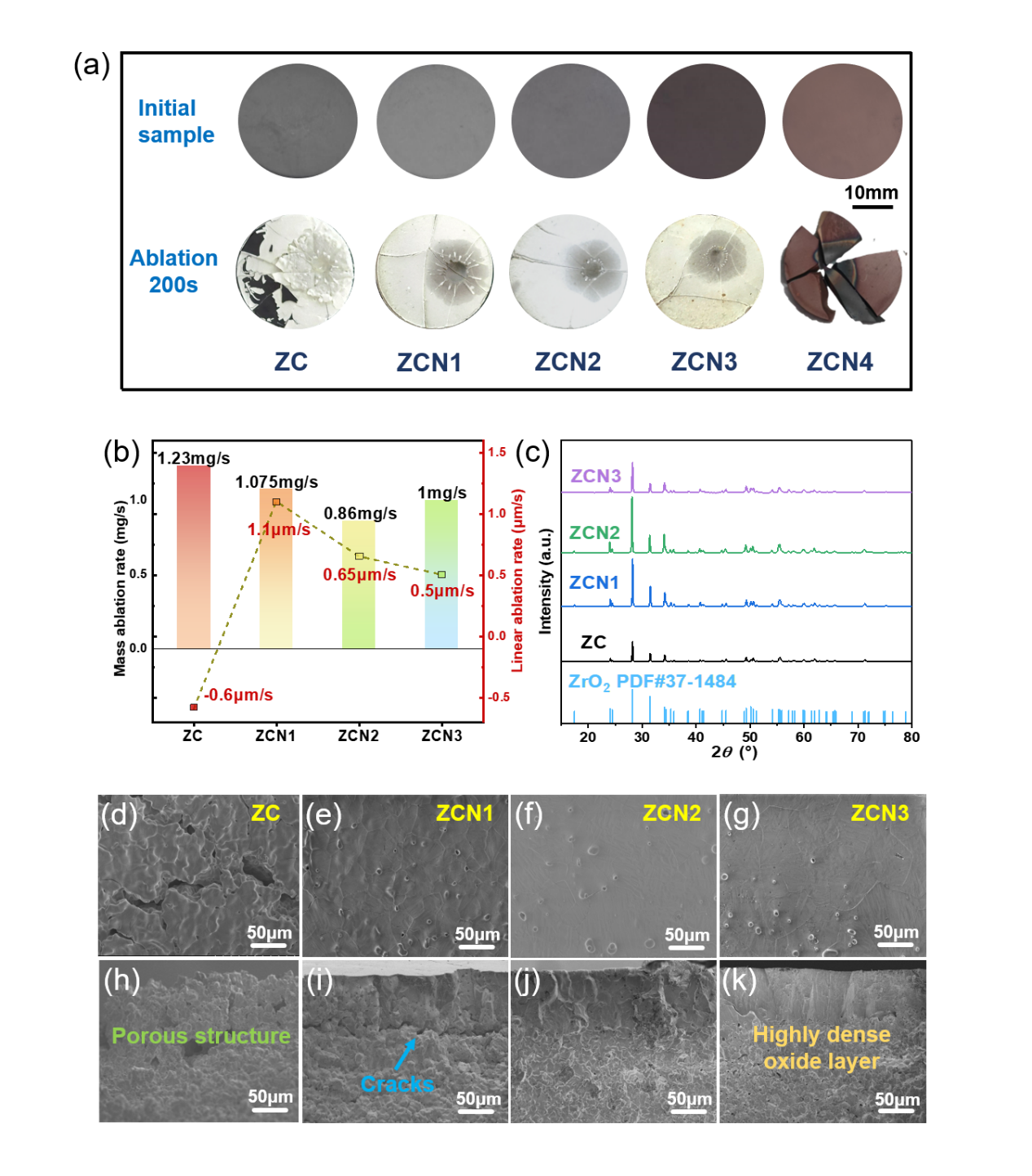

(2) 超高温烧蚀行为与结构解析

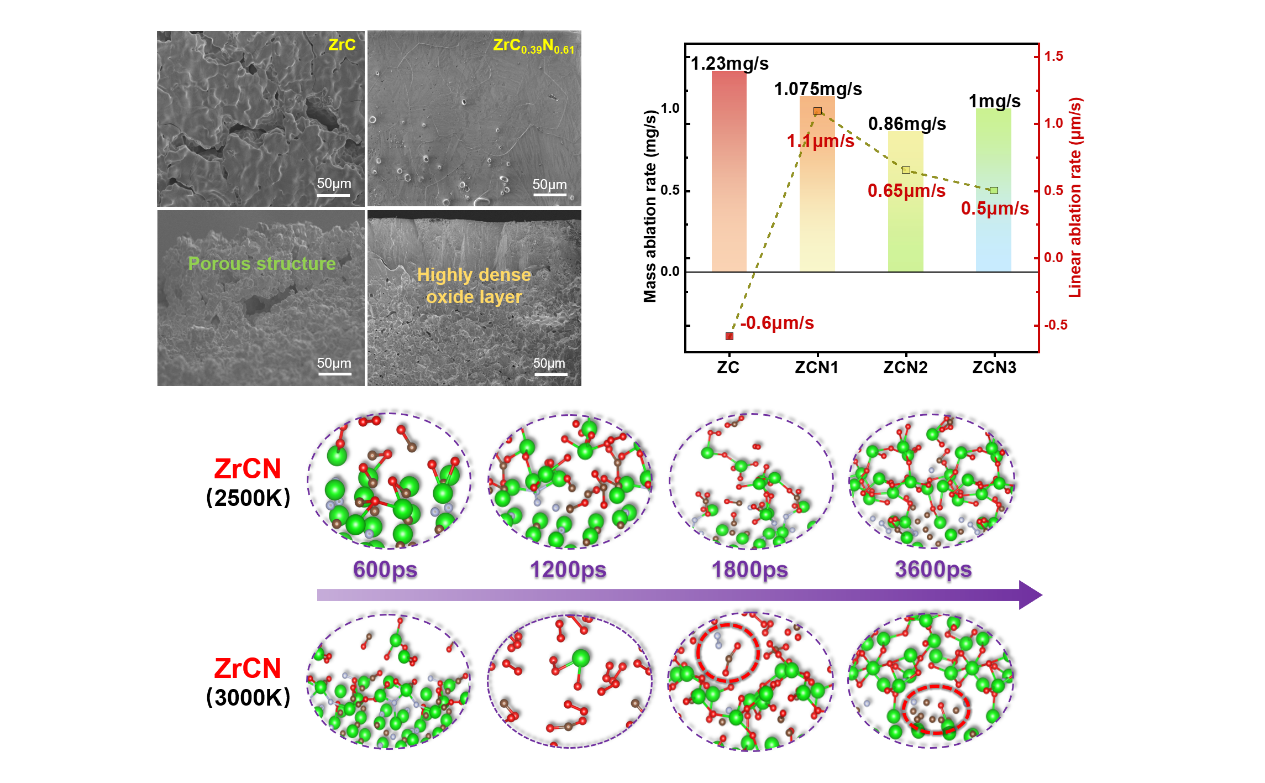

通过氧乙炔烧蚀试验结果表明,在一定范围内随着氮元素含量的提高,材料抗烧蚀性能有效提升,烧蚀中心区溅射状液滴分布范围逐渐减小。结合扫描电镜微观形貌分析发现,不同于传统ZrC陶瓷表面疏松多孔的氧化层,氮掺杂ZrC固溶体表面形成连续致密氧化层,且熔融相具有高粘度特性,有效抑制氧扩散与机械剥落。

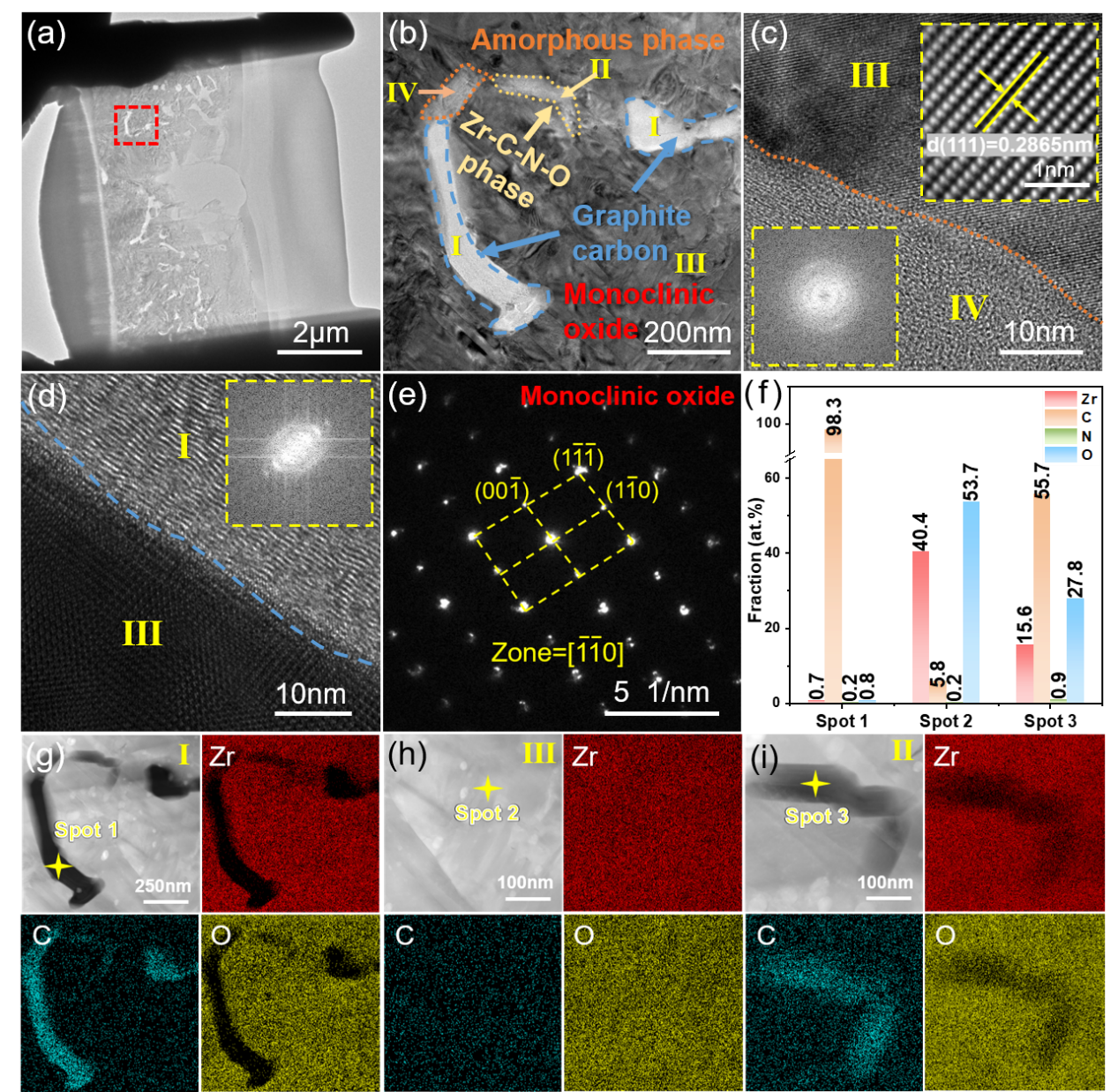

采用透射电子显微镜(TEM)对烧蚀后的微观结构进行深入研究。结果表明,氮掺杂后的烧蚀样品氧化区与未氧化区的界面上有纳米碳和Zr-C-N-O相生成。这种界面相有利于缓解因热膨胀失配导致的烧蚀氧化层脱落问题,进一步提高了材料的热稳定性能。

图4 (a)烧蚀前后ZrCxNy样品的光学照片;(b) ZrCxNy样品线烧蚀率和质量烧蚀率;(c)烧蚀表面XRD分析; (d)-(g) ZrCxNy样品烧蚀表面微观结构,(h)-(k) ZrCxNy样品烧蚀截面微观结构

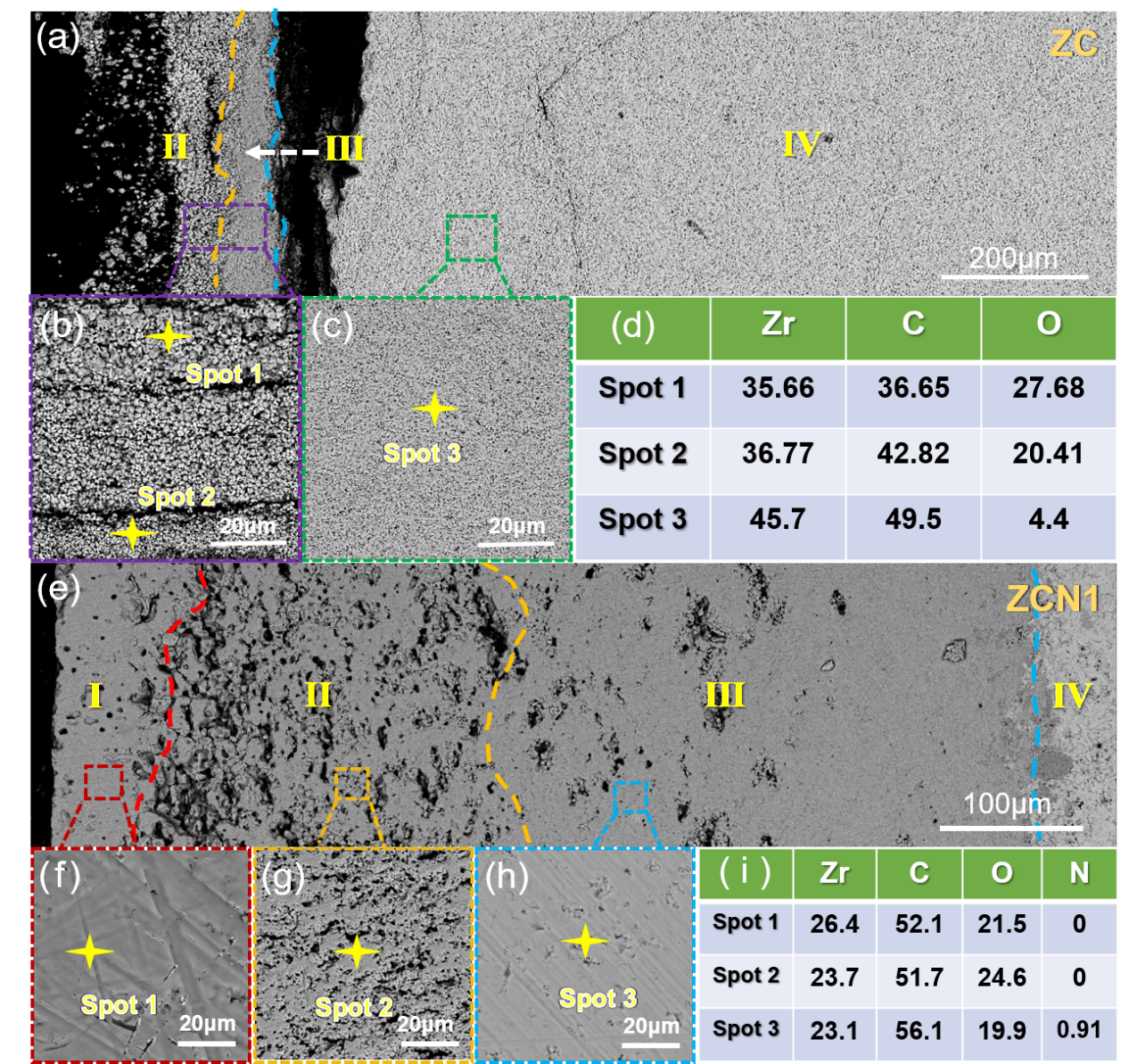

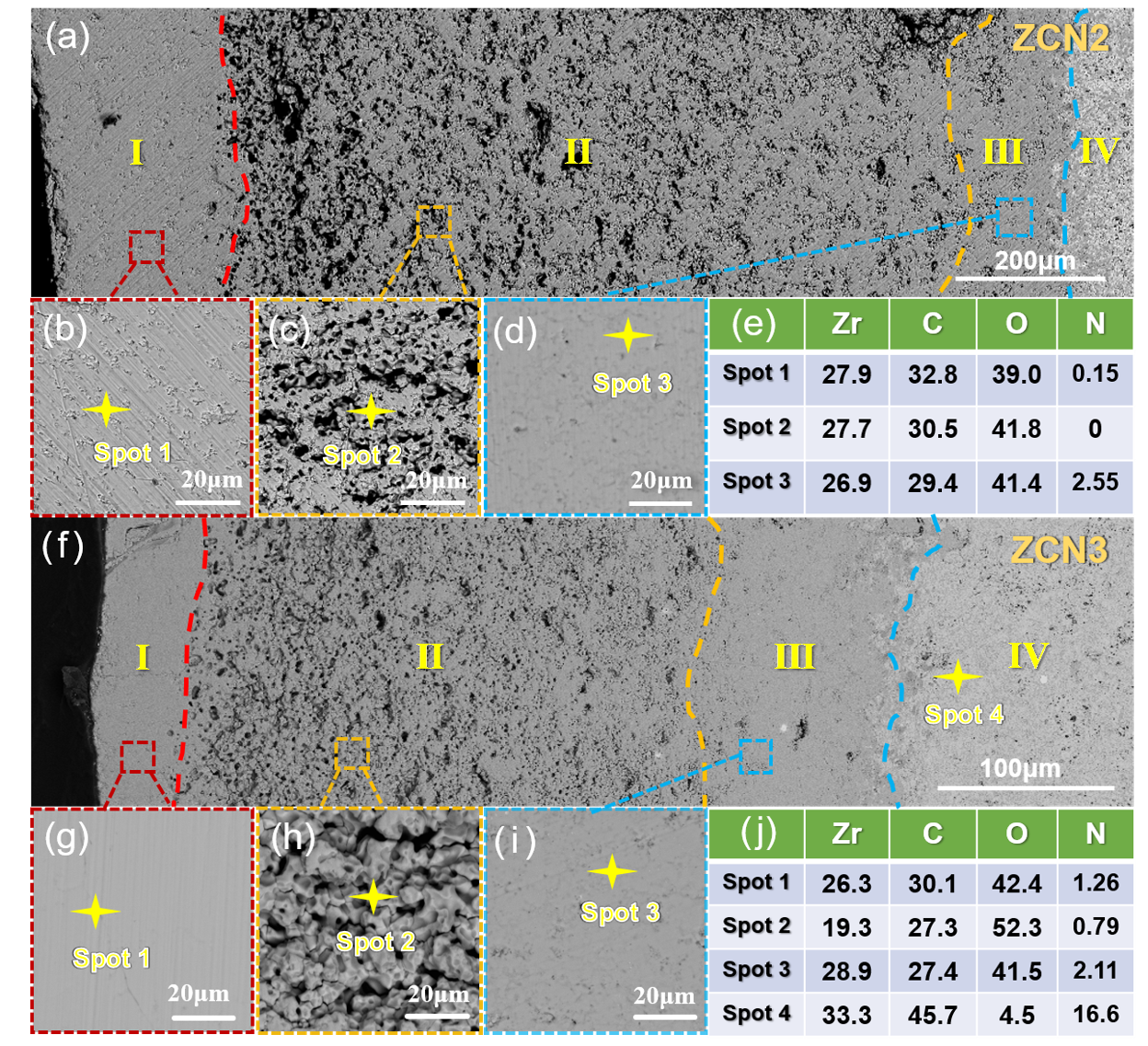

图5 ZC和ZCN1烧蚀截面微观结构及各点的元素分布情况

图6 ZCN2和ZCN3烧蚀截面微观结构及各点的元素分布情况

图7 (a) ZCN3的内层氧化区域的HAADF图像;(b) 图(a)中红色区域的TEM图;(c)、(d)分别是图(b)中相应边界区域的高倍放大图像,其中插入对应的FFT模式图像;(e) 单斜氧化物的电子衍射图;(f) 点1-3的元素含量比;(g) 图(b)中相关元素的分布情况;(h,I)区域2和区域3以及相关元素分布的局部放大图

(3) 超高温动态氧化行为模拟

结合第一性原理分子动力学(AIMD)模拟,从原子级结构演变的角度详细且系统地阐明了超高熔点ZrCN陶瓷的复杂氧化机理,首次揭示温度依赖的超高温陶瓷氧化路径分化机制。通过对比研究ZrC与ZrCN在不同温度场下的氧化行为发现:ZrC体系在氧化过程中产生大量CO分子,气体的逸出导致氧化层疏松多孔,O原子快速扩散引发基体内部氧化,同时大量ZrO2脱离基体。该模拟与烧蚀实验中表征的疏松氧化层微观结构高度吻合,且氧化层剥落。ZrCN体系在氧化亚熔点区(T<2700 K),氮原子倾向于与锆原子相互作用,形成强键合的Zr-C-N-O结构,并在烧蚀过程中有效增加了氧化层的粘度。在氧化超熔点区(T≥2700 K),部分氮原子脱离紧密结合的氧化物结构,以氮气的形式脱嵌,残留的氧化物网络仍通过拓扑重构维持结构连续性,有效抑制机械剥蚀,与实验表征的连续致密烧蚀氧化层微观结构一致。研究表明,氮元素在原子尺度上促进了稳定的氧化物网络团簇的形成,基于熔融氧化物粘度增强和氧扩散速率降低机制有效抑制氧化层机械剥离及热化学侵蚀。

图8 基于AIMD计算的ZrCN固溶体超高温氧化演变机理图

4、主要结论

本研究基于氮元素晶格调控研发的新型超高温陶瓷固溶体在极端含氧环境下展现出优越的抗烧蚀性能。通过实验分析与理论模拟相结合,实现了对新型ZrCN超高温陶瓷体系在超高温氧化过程中原子级动态行为的精准追踪,揭示了氮元素在烧蚀环境下原子尺度团簇演化与黏滞强化的关键作用,并阐明了温度依赖的超高温陶瓷氧化路径分化机制。本工作系统性地解析了动态烧蚀过程中微观结构与宏观性能的演变关系,为极端服役环境下热防护材料的设计与优化提供了重要的理论依据和科学指导。

5、作者及研究团队简介

第一作者:彭峥,国防科技大学空天科学学院助理研究员。主要从事超高温陶瓷基复合材料研究。主持/参与国家自然科学基金青年项目、国防科技重点实验室基金,基础加强重点项目等国家/军队多项课题。获“湖南省优秀博士论文”、“校十大年度人物”等荣誉,作为青春榜样先后被《人民日报》、《凤凰新闻》等多家主流媒体报道。

共同第一作者:崔莹杰,国防科技大学联合培养博士研究生,湘潭大学材料科学与工程学院博士研究生,研究方向为超高温陶瓷材料。

通讯作者:陈思安,国防科技大学空天科学学院副研究员,长期从事耐高温及超高温陶瓷基热防护复合材料研究。主持173子课题/基金、XX特区、国家自然科学基金青年/面上、装发共用技术/预研基金、火箭军预研、战略高技术专项等30余项科研项目。研制的热防护产品和构件成功应用于多型飞行器和装备,部分实现定型批产。获军队科技进步二等奖1次(1),以第一/通讯作者发表SCI论文40余篇,获授权国家发明专利12项,立三等功一次。

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名,是2025年中国科学院期刊分区表的材料科学1区的Top期刊。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://blog.sciencenet.cn/blog-3534092-1481378.html

上一篇:清华大学出版社与ResearchGate深化合作 推动开放获取期刊全球化传播

下一篇:南京工业大学宗鹏安课题组:基于碳纤维/热电Ag2S核壳结构的温度-压力双模式传感器

全部作者的精选博文

- • 【应急期刊】Lifeline Emergency and Safety | 无网格粒子法技术在生命线灾害模拟中的应用综述

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 立足中国,服务世界|JICV正式回归自主平台SciOpen

- • 陕科大欧阳海波等:受榫卯连接启发界面结构设计协同增强Cf/(HfNbTaTiZr)C-SiC复合材料的力学和抗热冲击性能

- • 上海交通大学高温热防护涂层团队范晓慧等:原位碳热还原制备高强度各向异性ZrC/YSZ复合泡沫陶瓷的研究