博文

南京工业大学宗鹏安课题组:基于碳纤维/热电Ag2S核壳结构的温度-压力双模式传感器

||

原文出自 Journal of Advanced Ceramics (先进陶瓷)期刊

Cite this article:

Zhu J, Wang Y, Liu H, et al. Carbon fiber/thermoelectric Ag2S core–shell structure based temperature–pressure dual-mode sensors. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221073.

文章DOI:10.26599/JAC.2025.9221073

1、导读

双模式温度-压力传感器在个人健康监测、可穿戴设备和机器人信号检测方面具有重要前景。然而,集成两个独立传感器的传统设计使制造过程复杂化。本工作提出一种基于碳纤维/硫化银核壳结构的双模式温度-压力传感器。该传感薄膜采用简易的电沉积法制成,除了具有传感能力外,还表现出优异的电磁干扰屏蔽效能、拉伸性能和抗菌效果。

2、研究背景

温度和压力是影响生物生存、功能和健康的两个关键环境因素,同时也是健康评估中的重要指标,能够反映呼吸模式、关节动态等重要生理活动。然而,传统测量方法存在诸多不足:普通体温计缺乏柔性和舒适性,难以满足长期佩戴的需求;电容式压力传感器则容易受到机械因素的干扰,例如皮肤拉伸变形,从而影响测量精度。目前传统集成的传感器难以同时实现温度和压力的双模式传感。同时,如何减轻信号传输中的电磁干扰,并确保其具备一定的抗菌性能,也是当前面临的难题。

3、文章亮点

l 结构创新:核壳结构碳纤维(CC)/硫化银(Ag2S)复合薄膜集成设计,单材料实现温度-压力双模传感。

l 机制创新:温度传感采用热电自供电机制,压力传感基于壳层间接触压阻效应,响应速度分别为0.7 s和0.2 s。

l 多功能突破:同步实现电磁屏蔽(50 dB)、力学强化(59 MPa)和高效抗菌(>95%)三重功能集成。

l 工艺创新:通过简易电沉积法实现复杂核壳结构制备,突破传统双传感器集成工艺瓶颈。

l 应用拓展:创新性提出将呼吸状态监测与人体运动追踪集成于单一柔性传感器系统。

4、研究结果及结论

CC由碳纤维柱组成,单根纤维直径~9 μm。电化学沉积Ag2S后,纤维直径增加至20 μm。Ag2S均匀的包裹在单根碳纤维柱上,形成交联的核壳结构。

图1 (a)CC上电化学沉积Ag2S示意图;(b)高放大倍率下CC的SEM图;(c)沉积电位为−0.6 V下CC/Ag2S的SEM图;(d)CC/Ag2S单根纤维截面EDS图

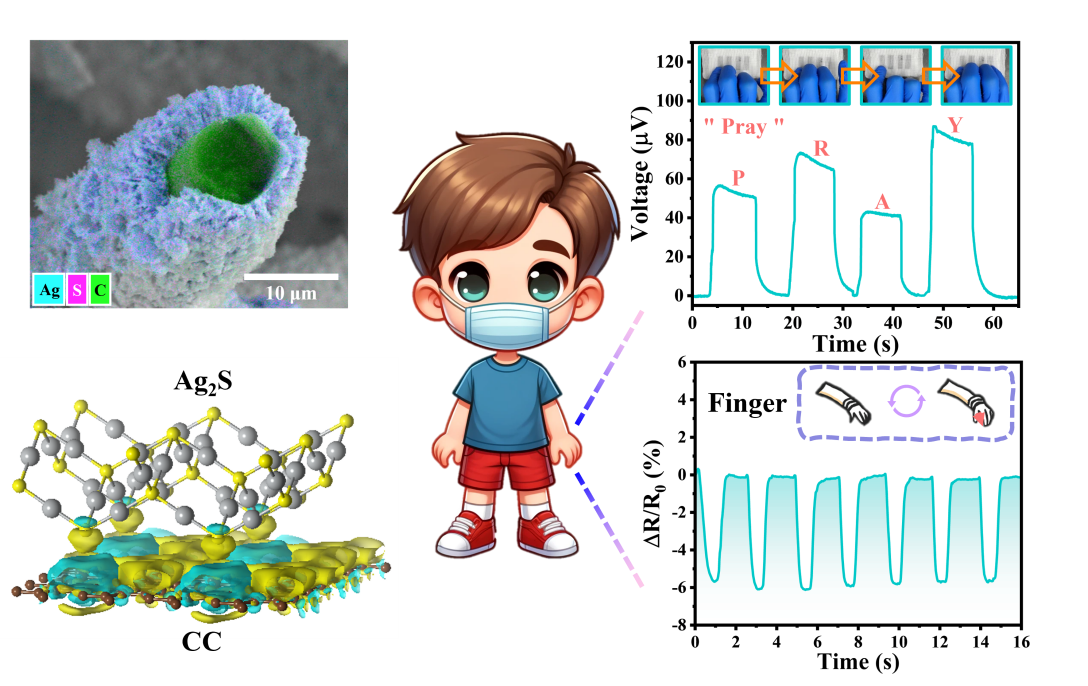

电化学沉积Ag2S后,得益于电导率和塞贝克系数的同时提升,沉积电位为−0.6 V下CC/Ag2S的功率因子得到了提升。DFT计算呈现了CC/Ag2S界面电荷分布。

图2 不同沉积电位下CC/Ag2S的(a)载流子浓度和迁移率,(b)电导率和塞贝克系数;(c)功率因子;(d)Ag2S和(e)CC/Ag2S的能带结构图;(f)CC,(g)Ag2S和(g)CC/Ag2S的费米能级、真空能级及功函数;(i)CC/Ag2S的差分电荷图,灰色、黄色和棕色球分别代表Ag,S和C

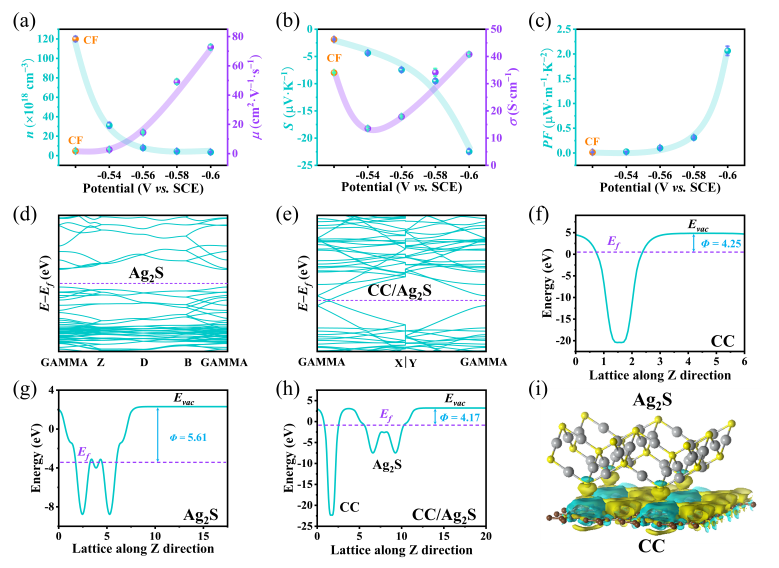

温度传感器采用热电效应实现自供电功能,传感器具有0.7 s的快速响应时间。当手指触碰不同数量的热电臂时,会输出不同的电压信号,而电压信号可以标定为特定语言符号。将传感器集成在口罩上,位于口罩内侧的一侧作为热端,与人体呼出的空气接触;位于口罩外侧的一段作为冷端,暴露在空气中。在整个呼吸过程中,呼出的热气作为热源,在传感器两侧产生温差,从而产生电压信号。可用于检测人体不同运动状态下的呼吸频率。

图3(a)温差为1 K时传感器的电压信号响应;(b)不同温差下传感器的电压信号响应;(c)单指触摸传感器的响应时间;(d)在自供电触控传感器上不同数量手指触碰演示;(e)不同数量的手指触摸自供电传感器产生的输出电压;(f)触控传感器将电压信号转换为一个单词,以“pray”为例;(g)将呼吸传感器集成到口罩中,背面靠近呼吸输入,正面暴露在空气中;(h)站立、深蹲和静坐休息检测的呼吸信号

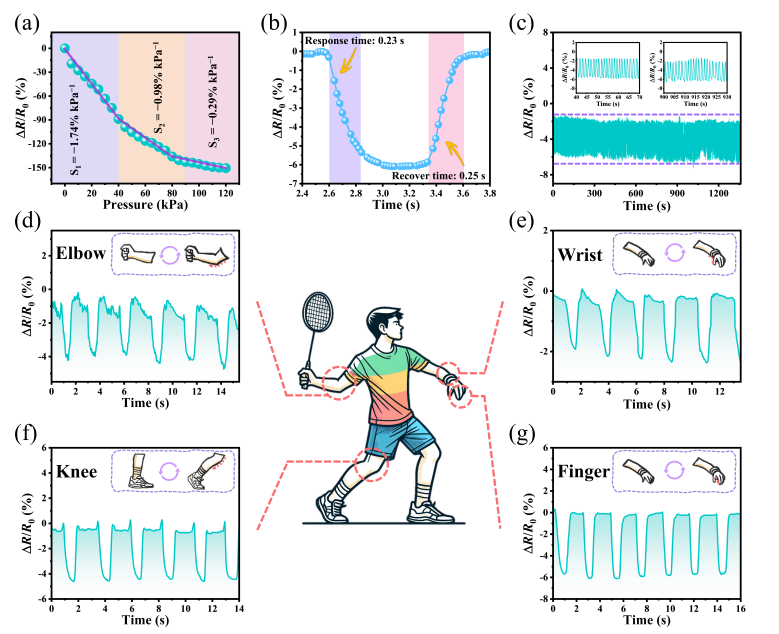

压力传感器通过壳层间的接触机制实现超快响应(0.2 s),能精确追踪人体各项运动。

图4(a)压力传感器灵敏度曲线;(b)手指弯曲响应度测试;(c)压力传感器1000次以上的循环稳定性测试;压力传感器贴合于不同人体不同关节部位的压力传感演示:(d)手肘处、(e)手腕处、(f)膝关节处和(g)手指处

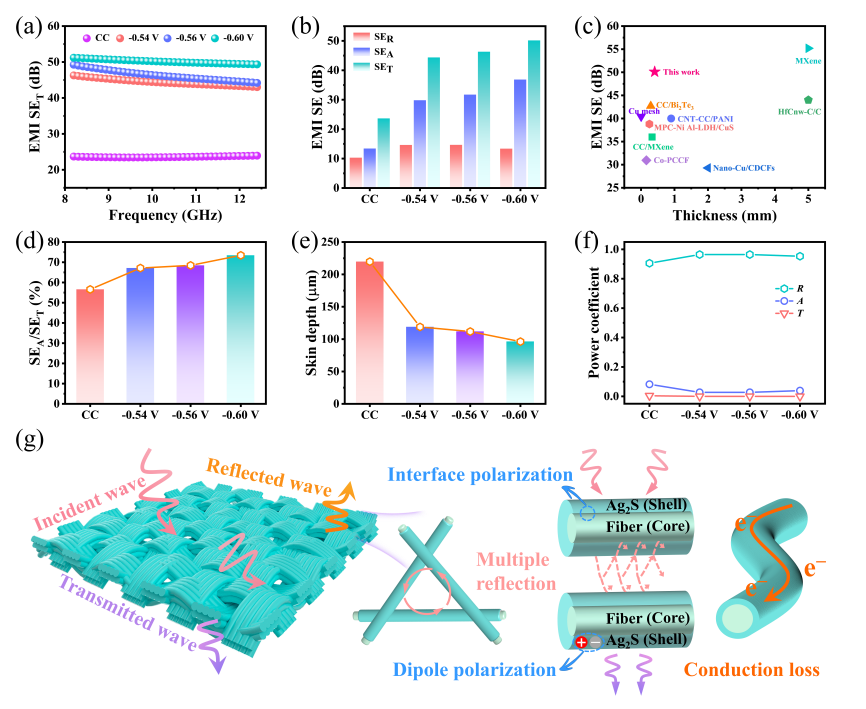

CC/Ag2S的电磁屏蔽效能高达50 dB,较CC基底(23.6 dB)提升两倍。

图5(a)X波段频率为8.2–12.4 GHz时,CC,沉积电位为−0.54 V,−0.56 V和−0.60 V的CC/Ag2S的SET值;(b)X波段频率为8.2–12.4 GHz时,平均SET、SEA和SER值;(c)本工作中CC/Ag2S和其他被报道材料的EMI SE及其厚度的比较图;CC,沉积电位为−0.54 V,−0.56 V和−0.60 V的CC/Ag2S的(d)SEA/SET;(e)趋肤深度;(f)功率系数;(g)CC/Ag2S的电磁屏蔽机理示意图

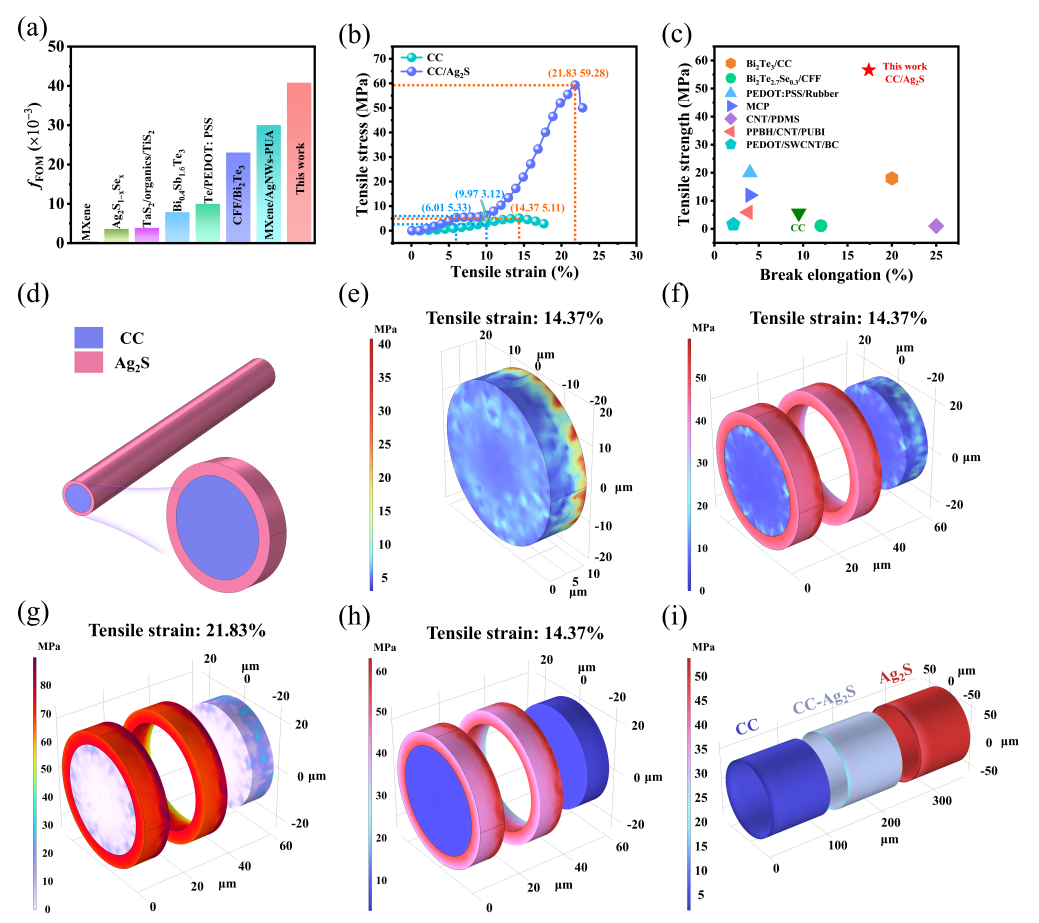

CC/Ag2S的柔性因子高达4.08 × 10−2,拉伸强度较基底CC提升10倍,为59.2 MPa。COMSOL模拟证明Ag2S壳体显著提高了复合材料的力学性能。

图6(a)CC/Ag2S及其他材料的柔性因子比较;(b)CC和CC/Ag2S的应力-应变曲线;(c)CC/Ag2S和其他材料拉伸性能的比较;(d)CC/Ag2S的单向重复元胞单元(RUC)示意图;(e)CC和(f)CC/Ag2S在应变为14.37%时的范氏应力分布;(g)CC/Ag2S在应变为21.83%时的范氏应力分布;(h)应变为14.37%,剪切模量较小时,CC/Ag2S的范氏应力分布;(i)基于多层壳模型的宏观应力分布图

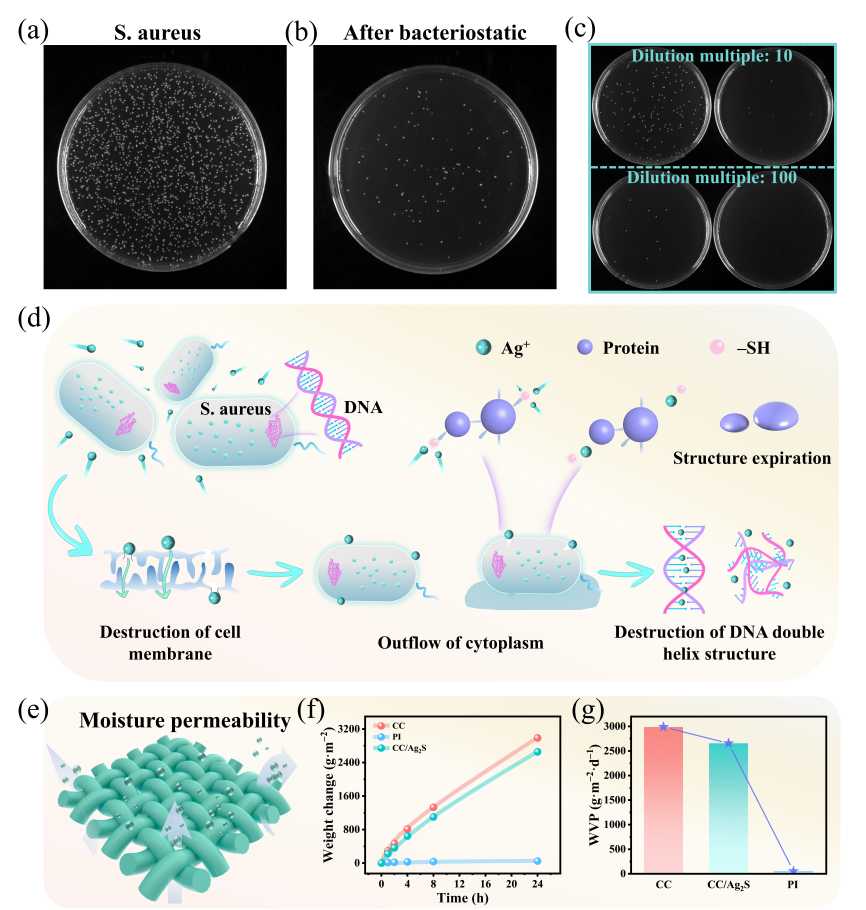

材料的抗菌性能和透湿性能是可穿戴电子设备实现长期安全使用的重要指标。CC/Ag2S对于金黄色葡萄球菌的抗菌率高达95%,此外,复合膜还具有优异的透湿性能,这可以减少汗液积累所引起的不适,防止皮肤炎症等问题。

图7 (a,b)CC/Ag2S抑制金黄色葡萄球菌的前后对比图;(c)在不同稀释比例(10倍和100倍)下,CC/Ag2S抑制金黄色葡萄球菌的前后对比图;(d)Ag+离子的抗菌机制;(e)水蒸气透过CC/Ag2S的直观示意图;(f)水蒸气蒸发的相对质量随时间变化曲线;(g)CC、CC/Ag2S和PI的水蒸气透过量

5、作者及研究团队简介

宗鹏安(通讯作者),博士毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所热电材料与器件课题组,随后在清华大学从事博士后研究工作,现任南京工业大学材料科学与工程学院副教授、材料物理化学系副主任、粉体科学与工程研究所所长。长期从事半导体热电材料与器件、微纳与柔性制造及其在特殊能源、热管理及传感器中的应用研究。针对方钴矿提出二维/三维高密度异质界面电声解耦模型,强化界面声子散射,在热电优值取得突破基础上实现全方钴矿体系热电器件转换效率文献报道最高值,系统研究了方钴矿中子辐照损伤行为,为国产深空探测同位素核电池的发展提供了关键材料技术支撑。提出基于有机插层与范德华异质堆叠的柔性热电薄膜创制思路,开发了系列高性能柔性热电材料;提出基于热电薄膜堆叠结合界面微结构设计的传感器创制思路,实现了高灵敏温度-压力双模传感,拓展了热电材料在传感领域的应用。在Energy Environ. Sci.、Adv. Funct. Mater.、J. Adv. Ceram.、Nano Energy等刊物发表论文60余篇,获授权专利9件,编著中英文著作章节4章。主持国家自然科学基金青年基金、NSAF联合基金、军科院、中核委托项目等10余项。入选江苏省双创博士、江苏省科技副总,担任《无机材料学报》青年编委。

朱俊杰(第一作者),南京工业大学材料科学与工程学院材料与化工专业硕士研究生,主持江苏省研究生科研与实践创新计划项目1项,以第一作者发表SCI论文2篇。

作者及研究团队在Journal of Advanced Ceramics上发表的相关代表作:

1. Zhu J, Wang Y, Liu H, Lou S, Shu M, Liu M, Zong P*, Wan C. Carbon fiber/thermoelectric Ag2S core-shell structure based temperature-pressure dual-mode sensors. Journal of Advanced Ceramics, 2025, https://doi.org/10.26599/JAC.2025.9221073.

2. Zhu J, Sun C, Feng W, Chen M, Zong P*, Wan C. Permeable carbon fiber based thermoelectric film with exceptional EMI shielding performance and sensor capabilities. Journal of Advanced Ceramics, 2024, 13(8): 1119–1131. http://doi.org/10.26599/JAC.2024.9220922.

《先进陶瓷(英文)》(Journal of Advanced Ceramics)期刊简介

《先进陶瓷(英文)》于2012年创刊,清华大学主办,清华大学出版社出版,由清华大学材料学院新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室提供学术支持,主编为清华大学林元华教授、郑州大学周延春教授和广东工业大学林华泰教授。该刊主要发表先进陶瓷领域的高质量原创性研究和综述类学术论文,涉及先进陶瓷的制备、结构表征、性能评价的各个细节,尤其侧重新材料研制和先进陶瓷基础科学研究等重要方面,致力于在世界先进陶瓷领域搭建学术交流平台,引领和促进先进陶瓷学科的发展。已被SCIE、Ei Compendex、Scopus、DOAJ、CSCD等数据库收录。现为月刊,年发文量近200篇,2024年6月发布的影响因子为18.6,位列Web of Science核心合集中“材料科学,陶瓷”学科31种同类期刊第1名,是2025年中国科学院期刊分区表的材料科学1区的Top期刊。2024年入选“中国科技期刊卓越行动计划二期”英文领军期刊项目。

期刊主页:https://www.sciopen.com/journal/2226-4108

投稿地址:https://mc03.manuscriptcentral.com/jacer

期刊ResearchGate主页:https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Advanced-Ceramics-2227-8508

https://blog.sciencenet.cn/blog-3534092-1481534.html

上一篇:国防科技大学彭峥/陈思安团队:氮掺杂碳化锆超高温陶瓷耐烧蚀性能提升机理研究

下一篇:重庆大学赵学童课题组:基于冷烧结/放电等离子烧结及热处理工艺的超高电压梯度ZnO基压敏陶瓷性能研究

全部作者的精选博文

- • 【应急期刊】Lifeline Emergency and Safety | 无网格粒子法技术在生命线灾害模拟中的应用综述

- • 哈尔滨工业大学柏跃磊/上海大学刘斌等:基于机制引导的高熵稀土双硅酸盐CMAS腐蚀抗性与服役寿命预测

- • 武汉理工大学邹浩然/张文/张帆等:协同界面电子结构与多组分活性调控,实现低能垒高效析氢催化体系构建

- • 立足中国,服务世界|JICV正式回归自主平台SciOpen

- • 陕科大欧阳海波等:受榫卯连接启发界面结构设计协同增强Cf/(HfNbTaTiZr)C-SiC复合材料的力学和抗热冲击性能

- • 上海交通大学高温热防护涂层团队范晓慧等:原位碳热还原制备高强度各向异性ZrC/YSZ复合泡沫陶瓷的研究