博文

导言:这一张旧船票(1)

||

一

我们这一代,是中医现代化的痴情人。

记得走进大学的1970年代末,“四个现代化”的号角响彻云霄,“中医现代化”也是振奋人心的旋律。对于文革后高考入校的大学生,我们恍如天之骄子,似乎将“历史责任感”这个词深深地嵌入了脑海。

我有写作的爱好,上大学前就在报刊发表过通讯报道和诗歌。1981年,我刚完成大学三年级课程就想写一部中国医学思想史,因为那时正读侯外庐的《中国思想通史》(五卷本)和余云岫的《医学革命论》(三卷)。在本科期间,我发表了6篇论文,也与医学史、医学哲学相关,如“要注重中医发展的规律性研究”(《中华医史杂志》1982年第1期)、“中医理论的科学美”(《医学与哲学》1982年第6期)、“试论中国古代医学与古希腊医学的理论体系”(《医学与哲学》1982年第10期)等。那时候,我迷上了医学史,报考的研究生专业也是它,但毕业时并没有考上。后来换成“温病学”,为了尽快与在母校附属医院内科工作的妻团聚(因为带薪学习,我毕业时分配回到家乡)。

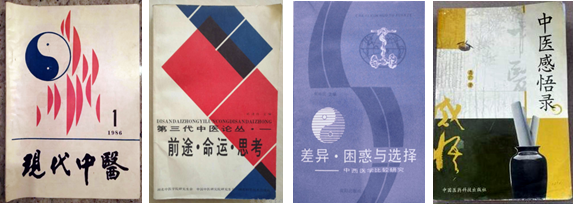

1985年读研究生时,我是个活跃分子。作为研究生会的学术部长,于1986年创办了学生刊物《现代中医》,发起成立了学生团体《现代中医研究会》,与中国中医研究院研究生会联合出版了《第三代中医论丛——前途·命运·思考》(1987年湖北科技出版社出版,我自以为是地提出了“第三代中医”的概念),毕业后与几所中医院校的青年教师合作出版《差异·困惑与选择——中西医学比较研究》(1990年大连出版社出版,副主编)。与此同时,我每年发表20多篇专业文章,虽然“赚稿费”是其中的动力之一。这些文章后来结集于《中医感悟录》(2006年中国医药科技出版社出版,(图1)中。

图1 我读研究生时的部分工作

湖北中医学院是“西学中”的大本营之一。1962年,第二届西医学习中医研究班撰写的“从脏腑学说来看祖国医学的理论体系”,掀起了“中医理论体系核心”问题的大讨论,为随后的脏象本质探讨开辟了中西医结合基础研究的新天地。进入专业学习后,我的职业归宿注定与“中西医结合传染病”难以分舍,不过,曾经担任过专业委员会的全国“主委”,也不算滥竽充数。

退休后,突然感到自己又面临生命中的一段“黄金岁月”。做些什么呢?我又开始关注宏观中医问题,相继写了几百篇博文(见科学网博客“思想散步”)。当读到中国中医科学院医史文献研究所名誉所长李经纬研究员领衔主编的《中医学思想史》,曾经的“少年轻狂”仿佛又飘然而至。因为当年我报考的研究生导师就是李经纬老师,还给他写过信。这次得知,他的这本书写得相当艰辛。从1996年元月接受主编任务,到2006年4月1日由湖南教育出版社出版,历经10年,数易其稿(其中撰写提纲的过程就经过了整整2年),但他仍然感觉“远未达成理论上所提出的要求”。

在一边阅读、一边写作的过程中,我的思路逐渐开阔:中医学是人类医学的组成部分,中国医学思想史要站在世界医学思想史的高度,才能准确理解。何况,目前还没有《医学思想史》这样的鸿篇巨著,如果能够从这个视角审视“中医现代化”的命题,可能带给人类更加深入的思考。随后,就有了这套“医学思想史三部曲”的构思。

什么是医学思想史?笔者认为,它是一门研究人类在历史进程中关于生命、健康、疾病及医疗实践的核心观念、理论体系及其演变的学科,也是跨学科领域,即结合医学史、哲学、社会学、文化研究等方法,旨在揭示医学知识背后的思想逻辑、文化背景和社会互动的学科,并探讨医学理论如何随时代、科技和文明发展而变迁的历程。

这很重要,因为我们做过“中西医学比较研究”的项目。在这个项目中,我们常常重视空间(地域)的差异,而忽视时间差异,即西方也有从古代医学向现代医学蜕变的过程。事实上,医学思想史最重大的事件是医学革命。而医学革命与科学革命又是相伴而行、一体两翼的人类认识史上的重大事件,二者密不可分。笔者以为,这场革命划分了人类文明的两个阶段:轴心时代与科学时代,也是古代医学(传统医学)与现代医学的分界线。以这种差异来观察医学理论随时代、科技和文明发展而变迁的历程,对于中西医学比较研究(如何看待这两种理论体系),以及中医学的学术定位(是什么)、发生学(从哪来)、历史动力学(到哪去)分析,才能够更全面、更深刻。

为什么是“三部曲”,或者说我们从哪几个方面来探讨医学思想史,可能更有效地研究医学革命,更加切合实际地针对我们现实的困惑?显然需要遵守“划分”的逻辑原则,在明确 “医学思想史”内涵的基础上,理解它的外延。那么,按照医学思想史的研究对象,我们可以将其划分为“通史”“专科史”和“疾病史”三个方面,于是就有了《医学思想通史:从轴心时代到科学时代》《专科思想史:人类征战瘟疫的足迹》和《疾病思想史:30种重大疾病认识与干预的重大转变》的“三部曲”。

要写这样一套丛书,是我的能力所及吗?的确,从医生转变到学者并非易事,忐忑之心,有诗为证:

两段生涯半染尘,一帘旧梦焕初新。青编探赜穷寰宇,欲借灵枢启后昆。

二

作为哲学的终极之问,“我是谁,从哪来,到哪去?”是由轴心时代的哲学家柏拉图(Plato,Πλάτeων,公元前427年-公元前347年)最早提出的。笔者觉得,这也完全可以成为“医学三问”,并融汇医学思想史的系列概念。

“我是谁”可以转换为“医学是什么”,是医学的本体论构建。最早给医学下定义的,是中世纪伟大的阿拉伯医学家阿维森纳(Avicenna,980-1037),也叫伊本·西拿(lbnsina)。他在其名著《医典》中说:“医学是科学,我们从中学到(a)人体的种种状态,(i)在健康时;(ii)在不健康时;(b)通过什么方式:(i)健康易于丧失,(ii)丧失健康时使之恢复健康。换言之,医学就是如何维护健康的技艺和健康丧失后使之恢复健康的技艺。”

显然,这是一种以技艺为主体的概念。今天看来,医学是研究人类生命活动规律、疾病发生机制及防治方法的系统性学科,其核心目标在于维护健康、预防疾病、诊断病症、治疗疾病以及促进康复。它不仅是理论与实践的结合,还融合了自然科学、社会科学和人文关怀,具有广泛的社会意义和应用价值。

可见,定义医学必须从它的外延出发,即医学可以划分为两大门类,一是医疗实践活动,无论是低级、简单的,还是高级、复杂的;二是医药卫生知识,无论是系统、正确的,还是零碎、不太正确的,甚至荒谬的。因为医学不仅要实实在在地帮助患者(包括健康人的养生),还要告诉患者为什么会这样(做)的理由。医学与人类生存、繁衍密切相关,“是什么”“为什么”“怎么办”的焦虑始终伴随着人类。这一点,无论古代医学(现在称之为传统医学)还是现代医学,概莫能外。从古至今,医学的实践与理论随着人类认知的进步不断演变,古代医学与现代医学的差异不仅体现在技术手段上,更反映了哲学观念、科学方法和社会文化的深刻变迁。

著名医史学家阿尔图罗·卡斯蒂廖尼(1874-1953)说过,医学是随着人类痛苦的最初表达和减轻这种痛苦的最初愿望而诞生的。我认为,就技艺层面的演化而言,最早是本能医学,随后是经验医学,再后是循证医学和精准医学。但医学不仅仅是经验和技术,还需要解释系统:最早是神灵医学(巫医学),随后是自然哲学,再后是基础医学。

但要看到,所谓“本能医学”并不确切,尽管这一历史时期非常久远。因为医学不仅仅是救助行为,对生命和疾病的认识才是最关键的,它不仅可以满足人类对生命现象的好奇心,减缓人类对疾病暴戾的恐惧心,更是指导人类抗拒病痛、维护健康理论依据。由此看来,“本能医学”只是最早的医学源头,并非具备解释和预测功能的医学体系。这说明,尽管原始人类与动物同样具有保护生命的本能,他们可以观察、思索,把原始的经验积累起来,从偶然的事物中发现事物的某些联系,从无意识的动物本能过渡到有意识的人类原始医疗经验的积累,才能在原始思维指导下构建起最初的“医学”。

从思想史的视角看,巫是最早的知识分子,他们第一次将医学经验和原始宗教相结合,创造了巫术医学(也可称之为神灵医学)。这种医学源于人类文明的孩童阶段,“万物有灵”“物我不分”导致自然崇拜,虽然有最初的药物和非药物经验手段,但仍然服从于巫术文化的规范。随后“巫医分家”,医学经验与自然哲学相结合,产生了今天仍然存在的五花八门的古代医学(即今天的传统医学)。再后,形式逻辑与实证研究结合,解除了经验医学与自然哲学的“拉郎配”婚姻,建立起基础医学与临床医学水乳交融现代医学体系。它们各自所代表的时代、思维特征、技术手段和知识体系看参考表1。

表1 人类医学起源与演进的历史

始于约300万年前 | 始于5万年前 | 3000年前-16世纪前 | 17世纪以来 | ||

时 代 | 蒙昧时代 | 轴心时代+后轴心时代 | 科学时代 | ||

思维特征 | 野性思维(形象思维+早期抽象思维) | 抽象思维 | |||

技术手段 | 本能医学(自救行为) | 经验医学 | 循证医学与精准医学 | ||

医学知识 | 神灵医学、自然哲学的医学 | 基础(实证)医学 | |||

上表可见,医学发展的历史阶段和历史形态并不完全契合,但有一点是肯定的,即从此走上了医学理论从蒙昧到清晰,诊疗技艺从模糊到精准的演进之路。在这个过程中,医学知识的创新、应用和传播风起云涌,医学家和划时代医学著作不断问世。其中,最引人瞩目的是从轴心时代到科学时代的医学革命。

从十六世纪开始的医学革命,是古代医学与现代医学的分水岭。比较轴心医学与科学时代所创立的医学理论体系,可以发现它们之间两大鲜明的特征:从知识体系看,为什么古代医学理论五花八门,而现代医学理论体系却一统天下,获得科学共同体公认?从历史动力学看,为什么各种古代医学的理论体系约定俗成后,都处于稳定状态,而医学革命后的基础医学体系如雨后春笋,日新月异,不断地推陈出新,与临床医学、预防医学、康复医学水乳交融,呈加速度发展效应?

医学思想史的演变是人类文明史的重要组成部分,反映了不同时代对生命、疾病和健康的哲学理解与技术实践。从轴心时代的神秘主义与哲学思辨,到科学时代的实证主义与技术革新,医学的认知体系经历了根本性转变。医学思想的发展既体现了人类认知的深化,也揭示了文化与科学之间的复杂互动。

过去,人们总是一厢情愿地想把哲学医学与神灵医学分开,这是划分唯心主义和唯物主义哲学之后的一种思维惯性,认为二者是势不两立的产物。其实,在科学诞生之前,哲学医学与神灵医学都是轴心时代的产物,它们相互补充,浑然一体,不是文献中的只言片语(如扁鹊的六不治“信巫不信医”等)就可以泾渭分明。我更倾向于将它们称之为文化医学,因为在轴心时代,不同地域产生了不同的医学,其理论体系与其文化背景息息相关,于是出现了形形色色的古代医学。但在思维方式上,存在着那个时代的局限性:一是限于逻辑思维的不足,二是限于观测手段的不足,无法奠基科学的实证精神。

三

如何构思《医学思想通史:从轴心时代到科学时代》?(未完待续)

https://blog.sciencenet.cn/blog-279293-1479757.html

上一篇:[转载]四院士联名推荐,仝小林院士《态靶辨治——构建现代中医诊疗体系的理论与实践》出版,推开中西医融合大门

下一篇:医学思想的演变历程及如何看待中世纪的知识传承