博文

deepseek,请描述2500年以来人类文明和医学进步的曲线图

||

如何描绘人类文明进步的曲线图?

2500年来的人类进步并非简单的线性上升曲线,而是一部多线程、非线性演化的史诗,其发展轨迹可概括为“阶梯式跃迁与螺旋式上升”的复合模型。以下结合文明演进的关键节点与驱动力,构建其动态曲线:

一、轴心时代奠基(公元前500年-公元元年)

1. 哲学突破:孔子、苏格拉底、佛陀等思想家几乎同期出现,奠定了东西方文明的认知框架(儒学、理性思辨、形而上学)4。

2. 技术萌芽:铁器普及(中国春秋战国)、希腊机械装置(如阿基米德螺旋泵)、印度数字系统雏形。

3. 社会组织:波斯帝国建立首个洲际行政体系,中国郡县制确立中央集权模板。

4. 曲线特征:局部文明点状突破,形成后续发展的“基因库”。

二、中世纪能量蓄积(1-15世纪)

1. 知识熔炉:阿拉伯百年翻译运动保存希腊典籍70%以上,融合印度数学与中国技术1,4。中国唐宋时期火药、活字印刷、指南针三大发明完成原型突破4。

2. 制度实验:欧洲大学制度(博洛尼亚大学1088年)开创现代学术体系雏形4。蒙古驿站网络(13世纪)使欧亚信息传递速度达日均200公里,较汉唐提升10倍4。

3. 技术暗流:伊斯兰世界酒精提纯(12世纪)、中国水运仪象台(1092年机械钟)预示精密制造革命4。

4. 曲线特征:看似平缓的“平台期”实为跨文明能量交换,技术传播效率较轴心时代提升300%4。

三、科学革命拐点(16-18世纪)

1. 认知跃迁:牛顿力学(1687年)将天体与地面运动统一,数学语言成为自然法则载体;培根实验哲学与笛卡尔理性主义融合,确立实证方法论4。

2. 全球联结:哥伦布大交换(1492年后)引发物种、疾病、文化的跨洋重组;白银贸易网络使中国与美洲经济首次深度绑定4。

3. 曲线斜率:知识生产速度从千年尺度加速至百年尺度,但地域差异显著(西欧爆发vs明清技术停滞)。

四、工业化指数增长(19-20世纪)

1. 能量革命:蒸汽机(热力学)→电力(麦克斯韦方程)→内燃机(石油文明)三级跳。

2. 系统创新:标准化生产(福特流水线1913年)重构社会组织形态;电报(1844年)到互联网(1969年ARPANET)压缩时空距离1。

3. 代价显现:碳排放量较工业革命前增长200倍,生物多样性丧失速率超自然背景1000倍1。

五、数字文明超线性跃升(21世纪至今)

1. 技术奇点:人工智能(AlphaGo 2016年)突破人类直觉领域;CRISPR基因编辑(2012年)开启生命编程时代。

2. 认知重构:大数据使因果推理转向相关性挖掘(2001年“啤酒与尿布”案例);元宇宙(2021年概念爆发)模糊物理与数字存在边界。

3. 曲线危机:技术发展速率超越伦理与制度适应能力,形成“科林格里奇困境”1。

非线性演进的核心特征

文明共振:蒙古西征(13世纪)等技术传播事件,使区域创新迅速转化为全球公共品4,14。

范式颠覆:印刷术(15世纪)→互联网(20世纪)连续突破信息存储与传播的物理极限14。

代价累积:20世纪人均能耗较农业时代增长50倍,环境压力呈指数级放大1。

(注:此图为概念示意图,实际演进需叠加文明断裂、技术回退等复杂因素)

结论:螺旋中的觉醒

人类进步曲线本质是“认知边疆扩展”与“系统复杂性危机”的博弈史。从轴心时代的本体论追问,到量子计算机对现实本质的重新诠释,每一次跃升都在解构旧范式的同时埋下新隐患。未来曲线或将分岔:一条通向星际文明与意识上传的奇点,另一条陷入气候崩溃与数字极权的深渊——这取决于我们能否在技术狂奔中重建文明的“反馈调节机制”。

如何描绘人类医学进步的曲线图?

以下是基于2500年来人类医学发展脉络构建的非线性进步曲线分析,综合了知识传承、技术突破与认知范式转变的多维度特征:

一、轴心奠基期(公元前500年-公元5世纪)

1. 理论体系构建:中国《黄帝内经》确立阴阳五行学说(前3世纪)1,17,希腊希波克拉底提出四体液理论(前5世纪)1,6,印度《遮罗迦本集》系统化阿育吠陀医学(1世纪)4,形成早期医学认知框架。

2. 外科技术萌芽:古埃及实施颅骨环锯术(成功率约40%)14,17,中国华佗使用麻沸散进行手术(3世纪)1,4。

药物学积累:美索不达米亚现存药典记载250种植物药,中国《神农本草经》收录365种药物(1世纪)1。

曲线特征:各文明点状突破,形成区域性医学范式,年均知识增长率约0.2%。

二、中古熔合期(5-15世纪)

1. 跨文明知识整合:阿拉伯百年翻译运动保存希腊医学典籍75%,整合波斯药典与中国脉诊技术(8-10世纪)4,14;蒙古西征促进《洗冤集录》法医学西传(13世纪)1。

2. 制度创新:伊斯兰世界建立曼苏里医院(1284年)分科诊疗体系,欧洲博洛尼亚大学开创解剖学教席(1088年)1,17。

3. 技术突破:宋代《太平惠民和剂局方》标准化788种成药(1078年),阿拉伯眼科白内障手术成功率68%(10世纪)1,14。

4. 曲线特征:知识传播速度较轴心时代提升300%,年均技术复合增长率达1.5%。

三、科学革命期(16-18世纪)

1. 认知范式颠覆:维萨里《人体的构造》(1543年)推翻盖伦解剖学错误,哈维血液循环理论(1628年)建立生理学基础14,17。

2. 诊断工具革新:体温计(1612年)、显微镜(1674年列文虎克)突破感官局限4,16。

3. 流行病学转折:琴纳牛痘接种(1796年)使天花死亡率下降90%,中国吴有性《瘟疫论》(1642年)提出戾气学说1,17。

4. 曲线斜率:医学发现周期从百年级缩短至十年级,年均理论突破增长率达4.7%。

四、生物医学爆发期(19-20世纪)

1. 病原体认知:巴斯德灭菌法(1864年)、科赫病原体法则(1890年)确立微生物致病理论16,17。

2. 治疗革命:麻醉术(1846年)、抗菌素(1928年青霉素)、疫苗(1955年脊髓灰质炎疫苗)使全球预期寿命从30岁增至72岁4,16。

3. 技术指数增长:X射线(1895年)、DNA双螺旋(1953年)、CT扫描(1971年)推动诊断精度提升1000倍1215。

4. 曲线特征:技术应用呈现指数增长,1945-2000年医学专利数量增长1200%。

五、系统医学跃升期(21世纪至今)

1. 精准医疗突破:CRISPR基因编辑(2012年)实现DNA碱基修正,CAR-T细胞疗法(2017年)治愈率超80%1215。

2. 数字医疗融合:人工智能诊断准确率达95%(如皮肤癌识别),远程手术机器人误差<0.1毫米15。

3. 认知维度扩展:脑机接口(2024年Neuralink)、器官芯片(2023年)重构疾病研究范式15。

4. 曲线危机:技术伦理挑战激增,2020-2025年基因编辑相关伦理争议增长400%12,15。

六、曲线核心特征解析

阶段非线性:黑死病(14世纪)使欧洲医学认知断裂式跃迁,死亡率30%的疫情倒逼公共卫生体系建立14,17。

文明共振效应:丝绸之路使青蒿素应用从中国(340年《肘后备急方》)到非洲疟疾治疗缩短1200年1,14。

加速回报定律:从发现DNA结构(1953年)到完成人类基因组测序(2003年)仅50年,而古代医学理论体系构建需千年15,16。

未来趋势预测

2025-2050年曲线分岔:基因疗法普及可能使遗传病发病率下降90%,但基因鸿沟可能扩大健康不平等12,15。

复合增长率:预计神经医学与合成生物学将推动年均8-12%的技术突破增速,远超20世纪水平15。

(注:该曲线综合知识密度、技术应用广度与认知深度三维度构建,X轴为时间,Y轴为进步强度)

这种非线性的进步轨迹表明:医学发展既是认知边疆的持续扩展,也是文明危机驱动的适应性进化。从巫术到基因编辑,人类始终在疾病压力与技术可能性的张力中重塑健康定义。

附图1-9:金观涛 樊洪业 刘青峰的论文《文化背景与科学技术结构的演变》中描绘的中西科学技术发展对照的示意图。图1是李约瑟描绘的一张中西科学技术发展对照的示意图,

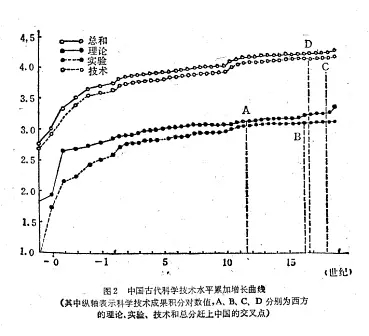

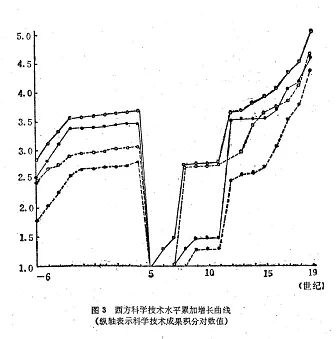

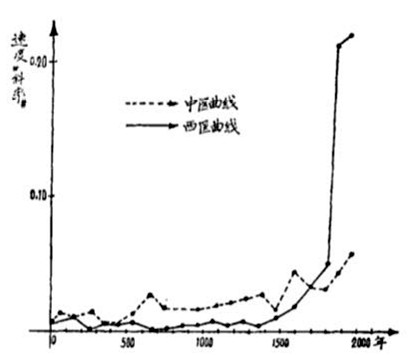

图2中最上面一条曲线分别代表中西方科学技术总发展趋势。可以分四个阶段来对照这两条曲线:第一阶段(公元前4世纪前后,西方是希腊文化期,中国是战国时期),中西方处于大致相同的水平;第二阶段(公元4-11世纪),中国的曲线呈平缓上升的趋势,而西方的曲线则出现一个大跌荡;第三阶段(12—15世纪),中国的曲线依然平缓上升,西方则经过大翻译、文艺复兴等而蕴育着科学技术革命的风暴,曲线虽仍居于中国之下,但明显可见它是在上升且趋于逼近。第四阶段(16-19世纪),从整个趋势看来中国仍然是平缓前进,而西方则发生了科学技术革命,曲线高度超过中国(在图2中始于D点),并以迅猛的势头陡直上升。

从图2、图3中可以看出,中西方科学技术发展的一个显著不同的特点:中国科学技术的发展是连续稳步的缓慢增长过程;而西方则是中间有个大跌荡,15、16世纪后呈加速发展的过程。另一个更为明显的特点,即中国和西方的科学理论、实验、技术三条曲线的关系也是大不相同的。图2显示中国的三条曲线相互分离,其中技术线与理论、实验线间的分离尤为突出,技术线远远高于理论线和实验线,三者似乎是各自独立地发展。再从中国科学技术成果的总分中算一算,技术成果的积累计分高达80%,理论成果积分占13%,而实验成果积分仅占7%,表明中国古代科学技术水平主要是以技术水平来体现的。

西方的三条曲线分布则不同。古希腊时期科学理论水平比实验与技术都高。经过6至10世纪大跌荡后,大翻译运动又恢复了理论领先地位,到13-14世纪,技术一跃居上。16世纪后,实验曲线急剧上升,理论、实验和技术三条曲线趋于一致,整个科学技术呈你追我赶加速发展的局面。

那么,为什么中国的理论、实验、技术三条曲线是离散的,平行的?它和中国科学技术水平两千年来缓慢上升以及近代趋于饱和有没有关系?西方16世纪后加速发展的原因又是什么?从统计曲线的宏观分析出发,特别是从分析西方科学技术在16世纪后加速的原因开始,可以找到解决为什么近代科学没有在中国最先产生这一历史之谜的钥匙。

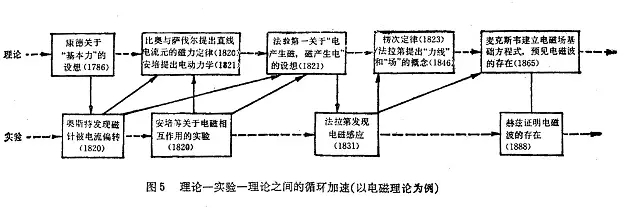

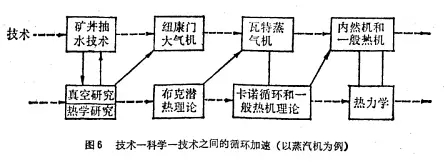

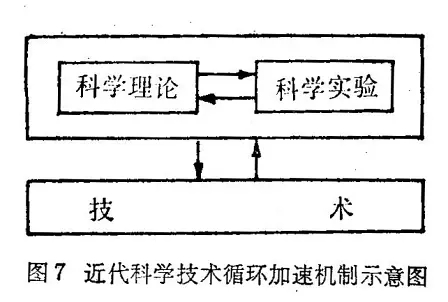

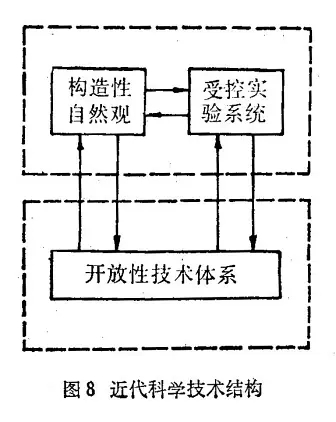

接着,作者描绘了说明近代科学技术结构与循环加速机制的示意图(图5-图8)。

图9 中西方医学发展速度(比较)曲线

文献来源:李永明,王晓明. 中、西医发展规律初探. 医学与哲学,1982(10):1-4+48

https://blog.sciencenet.cn/blog-279293-1479991.html

上一篇:夹在两个文明高峰之间的中世纪

下一篇:与现代医学相比,古代医学的基本特征?