博文

百年不息的“凡高热”之围绕作品的丰富文化阐释:以油画《鞋》为例

|

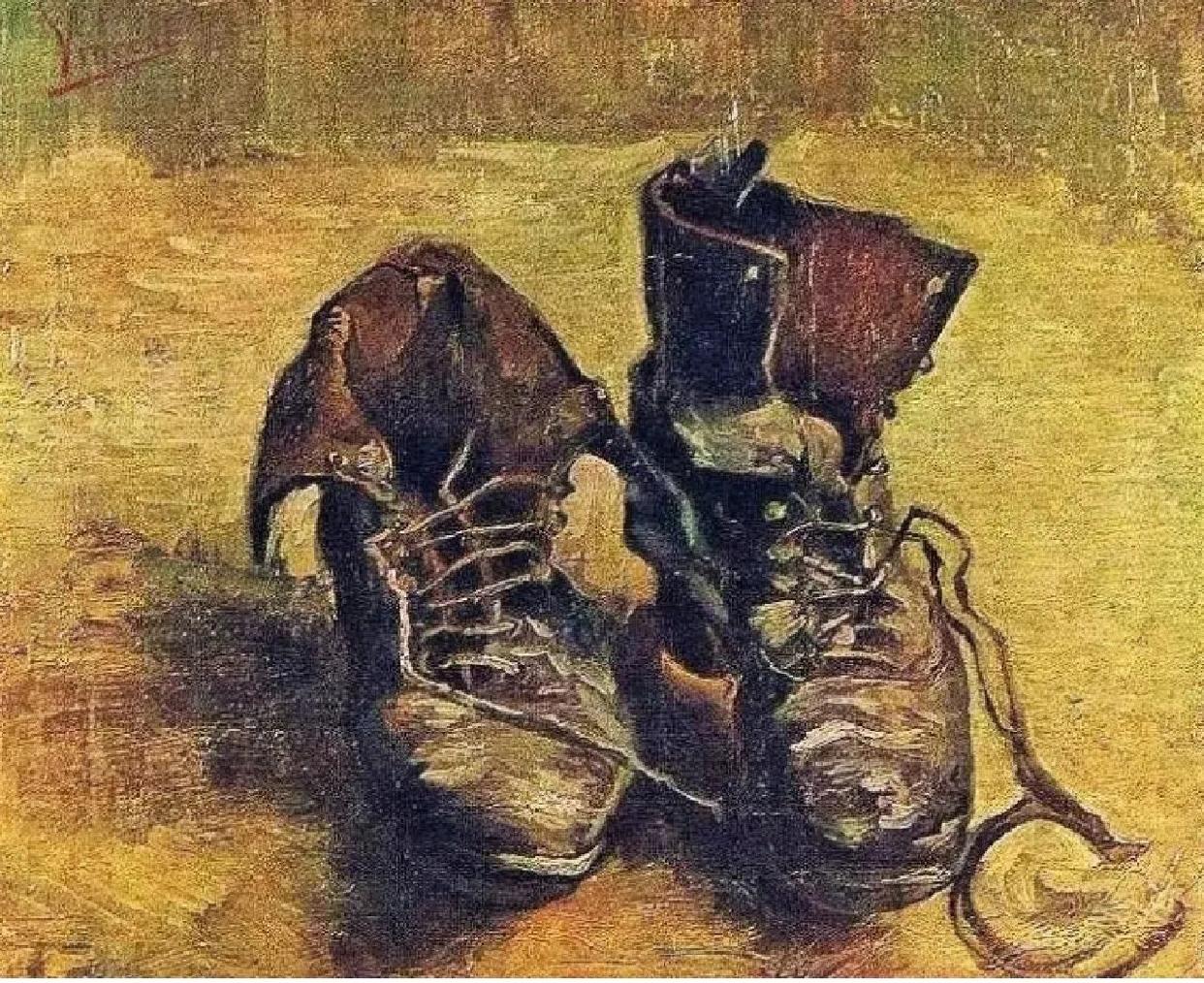

1886—1887年凡高逗留巴黎期间,画了8幅以鞋子为主题的画。其中一幅37.5厘米*45厘米大小的油画——《鞋》(A Pair of Shoes),于1930年3月在阿姆斯特丹举办的一次画展上吸引了德国哲学家、20世纪存在主义哲学的创始人和主要代表之一马丁·海德格尔(Martin Heidegger,1889—1976)的注意。海德格尔在他以演讲形式发表于1935年、后被收录于其后期思想代表文集《林中路》(Holzwege)第一章的《艺术作品的本源》(Der Ursprung des Kunstwerkes,英译为:The Origin of the Work of Art)一文中,对这件作品进行了深入的分析。艺术史上著名的“海德格尔-夏皮罗之争”由此开端,后来詹姆逊和德里达又介入其中,整个争论是一场智力的战争,也是艺术史上最著名的争论之一,虽然很难说出谁是最终的胜利者。

海德格尔“艺术-真理”观的寄托

作为海德格尔“艺术-真理”观的最佳体现,下面这两段颇具海氏诗性特色的分析文字是20世纪关于艺术作品的评论与分析中被引用次数最多的文字之一。

要是我们只是一般地把一双农鞋设置为对象,或只是在图像中观照这双摆在那里的空空的无人使用的鞋,我们就水远不会了解真正的器具之器具因素。从凡·高的画上,我们甚至无法辨认这双鞋是放在什么地方的。除了一个不确定的空间外,这双农鞋周围没有任何东西,也不清楚它们属于谁。鞋子上甚至连地里的土块或田野上的泥浆也没有粘带一点,这些东西本可以多少为我们暗示它们的用途的。只是一双农鞋,再无别的。然而——

从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中,凝聚着劳动步履的艰辛。这硬梆梆、沉甸甸的破旧农鞋里,聚积着那寒风陟峭中迈动在一望无际的永远单调的田垅上的步履的坚韧和滞缓。皮制农鞋上粘着湿润而肥沃的泥土。暮色降临,这双鞋在田野小径上踽踽而行。在这鞋具里,回响着大地无声的召唤,显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的稳靠性的无怨无艾的焦虑,以及那战胜了贫困的无言的喜悦,隐含着分娩阵痛时的哆嗦,死亡逼近时的战栗。这器具属于大地,它在农妇的世界里得到保存。正是由于这种保存的归属关系,器具本身才得以出现而自持,保持着原样。

(参见海德格尔:《林中路》,孙周兴译,上海,上海译文出版社,1997,第17页)

对照根据史料、档案汇编成的《梵高传》中对于凡高“在路上”所感的描写:

即使在这个铁路交通廉价到女店员都能担负得起一张三等座票的时代,文森特依然在一直行走。不论天气,不论时间,他一如既往地走着,在荒野歇息,在田地间觅食,在小旅店填饱肚皮,或者有时候,什么也不吃。他行走着直到衣衫褴楼,皮肤灼裂。他以从容的步调行走(据他自己测算,三英里一小时),好像目的地并不重要,好像行走本身——纯粹的里程积累、鞋底鞋带的磨损、隆起的水疱——才是衡量一个人虔诚与否的标准。

在拉姆斯盖特,他走在点缀着“更衣车”的沙滩上。他走在码头边,防波堤向他家乡的方向延伸。他走在白垩崖巅旁的小径上,周围长满粗糙的山楂丛和被风吹弯的树木。他走过错落在海岸边的峡谷和水湾,走过山崖边海平面以上的玉米地……

在为玛丽斯准备的诗歌簿上,他抄写了乌兰德以前往圣城为主题创作的《朝圣者》的开篇章节。在父亲寄来的荷兰诗集中,文森特只圈出了一首名为《朝圣之旅》的诗歌……

有理由认为,凡高的书信或传记对海德格尔这一认识的形成,多多少少产生着作为思考背景的作用。或者也不排除海德格尔之前曾经看到过艺术评论家H·P·布雷默于1911年就凡高的旧鞋主题绘画所写的评论——《初步的鉴赏》。布雷默应该是第一个提出这双鞋中所灌注的生命感、在想象的深度中可能产生的东西,以及在这幅所谓的“静物画”中作为主题被表现的“鞋被人穿坏”之动态事实的人。海德格尔在《艺术作品的本源》中对这双鞋与人的存在之间密切关系的揭示和布雷默讨论的问题很相像,但这并不是笔者在这里要关注的重点。笔者在这里要关注的是,围绕凡高画作中的这两只旧鞋所产生的文化阐释类型,以及这些阐释对于凡高形象传播的意义。

海德格尔显然不是像一个鞋匠那样潜心观察这鞋子的式样和质地,或讲述制鞋的工序、使用鞋具的方法,将它当作一个纯粹孤立的物体来观看的。如果说,凡高对生活中极平凡的事物——鞋的反复刻画吸引了海德格尔的注意,海德格尔则通过对这幅作品的观赏,说明了艺术如何展示事物及其周围的世界。海德格尔的重点在“世界”。他将作品中的农鞋作为处于一个世界中的器具、一个处于秘密之间的焦点,它虽然不是秘密本身,却作为一个通往秘密的入口向人们提示着隐藏在其背后无限丰富的东西。可以说,凡高笔下的农鞋借助世界被如其本然地观看,世界则借助这双鞋的艺术形象得以呈现自身。

诸如“我们围成一个圆圈跳舞、猜测,而秘密坐在其中知晓一”,海氏的语言晦涩神秘,但在充满情感色彩方面,与他所描绘的凡高画笔下的农鞋如出一辙。结合海德格尔作为历史上曾对“艺术—真理”关系进行最深入论述的哲学家身份,则可从他对这幅画的分析中发现:他虽然给予了艺术作品以独特的地位,但他关注的重点在于作品所揭示的世界(存在者的真理),而非作品本身。他所谓“艺术作品的本源”不是现实世界,而是一种让世界现身、使存在者成为存在者的根本性的生成力量。

夏皮罗对艺术作品自身所含真理性的消解

美国20世纪最为重要的艺术史家之一迈耶•夏皮罗(Meyer Schapiro,1904—1996)在看到海德格尔对于凡高《鞋》的分析之后,立即写信给他询问他谈论的究竟是哪一幅《鞋》。海德格尔回答说,他指的是1930年3月在阿姆斯特丹画展上看到的那一幅。夏皮罗由此认定,海德格尔所看到的是谢•拉•法耶(de la Faille)目录上的第255号作品。在《描绘个人物品的静物画——关于海德格尔和梵高的札记》(The Still Life as a Personal Object—A Note on Heidegger and van Gogh)一文中,夏皮罗写道:

“海德格尔教授知道,凡高画过好几幅这样的鞋子,但他却未鉴别自己所想到的这一幅,……凡高所画的8幅鞋子均被收录在德•拉•法耶的目录里……在回信答复我的问题时,海德格尔教授爽快地告诉我,他所指的画就是在1930年3月阿姆斯特丹画展上看到的那一幅。这显然是德•拉•法耶目录上第255号作品;……依据上述这些或是其他的画,我们都无法恰如其分地说明凡高所画的鞋表达了一个农妇所穿的鞋子的存在或本质以及她与自然、劳动的关系。它们是艺术家的鞋,他当时是生活在城镇里的人。”

夏皮罗有意无意地多少有点给海德格尔设了个陷阱,海德格尔是明知有诈而泰然进去的,还是被“套”进去的,我们很难从其回答中得知,但是基于海德格尔曾经写到:“要是认为我们的描绘是一种主观活动,事先勾勒好了一切,然后再把它置于画上,那就是糟糕的自欺欺人。要是说这里有什么值得怀疑的地方,我们只能说,我们站在作品面前体验得太过肤浅,对自己体验的表达粗陋,太过简单了”,则夏皮罗借“梵高所画的这双鞋子并不是农妇的鞋,而是艺术家本人的鞋”这个考据得到的事实,指出“这些联想并非绘画本身所支持的,反倒是建立在他(海德格尔)自己的那种对原始性和土地怀有浓重的哀愁情调的社会观察基础之上的”,进而批判海德格尔违背事实的解释无论多么迷人都不可能成立,多少让海德格尔显得有点“搬起石头砸自己的脚”。

认为海德格尔“想象一切,然后将之投射到绘画之中。在艺术品面前,既体验太少又体验过度”的夏皮罗进一步提出,艺术作品的真理性在于艺术家自身的在场,凡高的《鞋》这幅作品主题的迷人之处在于:鞋子被作为凡高的自画像而非一般的实用物。在《关于海德格尔与凡·高的补记》中,夏皮罗引用高更发表于《自由艺术论文》(Essais d’Art Libre)杂志上的一篇题为《静物画》(Nature Mortes)的文章里关于凡高的鞋子的记载:“在我的黄色房间里——有一个静物画对象:一盆紫罗兰。还有两只巨大的破破烂烂、几不成形的靴子。它们是文森特的靴子。他在一个天气晴好的早晨穿上它们时,它们还是簇新的。他穿上它们开始了从荷兰到比利时的徒步跋涉。这个年轻的传道者刚刚完成了神学学习,以便像他父亲那样当一个神父。他前往矿区去向那些他称之为兄弟的矿工传播福音……他在矿区传播福音,对地底下的那些矿工们来说是有益的,而对地上的那些当权者来说则是不快的。他很快就被去消了资格,而他们家全体成员参加的家庭会议一致认为他疯了,提出为了他的健康限制其活动”,以及科尔蒙(Cormon)1886年至1887年在巴黎的画室同伴兼学生弗朗索瓦·高兹(Francois Gauzi)关于凡高曾在巴黎的画室向他展示一幅他正在创作的、画有一双靴子的作品的记载:“从跳蚤市场上,他曾经买回一双旧靴子,又笨重又厚实,是一双马车夫的靴子,但洗刷得干干净净,还擦得锃亮。是一双妙不可言的靴子。在一个下雨的午后,他穿上它,沿着防御工事走得很远。回来时,它沾满了泥渣,变得极其有趣……文森特十分忠实地把它画了下来”,指出凡高被他的家庭及怀疑他是否适合做基督教牧师或传教士的老师所“抛弃”的情感对他创作这幅作品的重要性。

此外,夏皮罗还结合福楼拜的一封谈到他对旧鞋子的感知、把它们视为一种个人境况之明喻的书信(注:福楼拜在反思生命不可避免的衰朽时,在一封他1846年12月13日写给路易丝·科莱、出版于1887年的书信里说:“仅仅是朝一双陈旧的鞋子瞥上一眼,就会有无限忧伤。当你想到你穿着它走过的多少路程,想到你踏过的青草地,你沾上的多少泥土……那破损的皮革就开始叫唤,就好像它在告诉你:啊呀,你这个笨蛋,赶紧买一双新皮鞋吧,油光锃亮,笃笃作响——它们照样会跟我一样,跟某一天的你一样,当你多次弄脏鞋口,多次汗湿鞋面之后。”)可能被狂热崇拜他的凡高读到过,以及凡高的另一个重要偶像米勒为象征他终生喜爱的农民生活的木屐所作的素描可能对凡高产生的影响,解释凡高对画中鞋子古怪看法的构成来源。

当夏皮罗将对艺术作品的欣赏转向对创作主体经验和创作状态的考古时,他实际上已经消解了艺术作品自身所内含的真理性。夏皮罗与海德格尔的分歧,本质上是一个受过英美实证主义传统影响的艺术史家与一个早期受过神学训练、惯长哲学幽思的思想家两种思维方式的差异。

詹姆逊对作品深度阐释模式的揶揄

美国文化研究者、20世纪80年代中后期作为将后现代文化理论引入中国大陆的“启蒙”人物而受到推崇弗雷德里克·詹姆逊(Fredric Jameson,1934年4月14日—),从作品的真理性即作品所表现出的对象的意义出发,认为海德格尔的叙述“具有一种令人满意的表面的合理性”,但他通过比较凡高充满意义阐释空间的《鞋》与安迪·沃霍尔平面、无深度、不向观众诉说什么的《钻石灰尘鞋》,比较了现代与后现代两种文化之间的差异,也揶揄了海德格尔式的深度阐释模式在后现代文化景观面前可能面临的不知所措。

“我希望你能够看到夜幕刚落、华灯初上时的伦敦街道,那时候,每一个人都往家里走;每一件事物都显示出这是周末的夜晚,在这个杂乱的世界中出现了安宁;人们感到星期日的需要,以及由于星期日即将到来的兴奋情绪。啊,那些星期日,对那些穷人居住的地区与人群拥挤的街道说来,在那些星期日所做的以及所完成的所有一切,是很大的安慰。”

当读到凡高写给提奥的信中的这段话时,笔者眼前几乎如放映电影镜头般浮现出了其中所描述的画面。事实上,像这样用独特的眼睛看到的充满独特生命感动的画面,在凡高的书信和绘画中非常多见。可是,当凡高这样深情的眼睛、像海德格尔那样对深情的眼睛所见景象的深情的注视,遇到安迪·沃霍尔一代,他们能用什么样的话语进行相互阐释和沟通呢?这是弗雷德里克·詹姆逊提出的问题。

德里达等人对艺术作品意义确定性的釜底抽薪

有点类似于夏皮罗的质疑,法国当代解构主义哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida,1930—2004)在他的长文《意指中的真理复归》(收入图书《绘画中的真理》)里,也认为“海德格尔说到底是欲将它们套在自己脚上,假托农妇,将它们套回到他这位大地之子的脚上,诉说着悲悯之情如‘大地的召唤’”。

接近詹姆逊的态度而比夏皮罗更釜底抽薪的是,德里达看到夏皮罗和海德格尔虽有分歧,但两者又都在把鞋往某个人的脚上套,认为“画中的这双鞋”实际上是对某个人生存世界的揭示。可是当两位阐释者都并不清楚这鞋究竟怎样穿在谁的脚上时(注:海德格尔两次指涉画中的鞋时使用的称谓并不一致:在《形而上学导论》中,他用的是“农夫的鞋”,而在《艺术作品的本源》中,则为“农妇的鞋”,这成为德里达的驳难之处),他们凭什么说这看上去就不像是“一双”的鞋事实上是“一双”,而不是偶然被放在一起的、根本无法找出主人的、甚至可能是偶然被什么人扔掉后被画家无意又摆在一起的两只不成双的鞋?当鞋子不被使用,扔在那里,搁置一段时间之后,甚而可能永远搁置下去的时候,它们又是什么?什么是它们的意义、它们的价值?谁能回答“鞋”自身是什么吗?德里达认为画中的鞋子仅仅是一个有待填充意义的形式,从中唯一可以确定的真理不是画的意义,而是:那是一幅画。

沿着德里达的思路,后世还有学者提出更激进的质疑:“当我切近的站在这幅画之前,我只看到了一张布,这张布上粘满了颜料和别的什么东西,可是他们为什么说这里有‘鞋’呢?”(参见刘旭光《艺术作品之真理性的本源——从围绕一双鞋的争论说起》),并进而推测:实际上三位大家在对凡高的《鞋》进行鉴赏的时候,都经历了一个经验判断的过程:首先是直观由画的物质材料构成了形式;而后,这一形式激活了每一位观者脑海中的关于鞋的经验;再进行了一个符合判断。因而,符合判断形成了人们对艺术作品的最初的理解,它在绘画鉴赏中是不可逾越的。

《鞋》的文化象征资本的产生

今天看来,由于各自的立场、出发点、视野和方法不同,人们从对艺术作品的理解各有千秋,很难说一定谁对谁错。这既是后世丰富的凡高作品和人物形象再创造的理论依据,也反复为围绕凡高及其作品开展的多样化文化加工实践所证实。甚至,有些艺术家会在创作过程中就有意增加自身作品的可阐释性空间,以此来引发评论界和公众的讨论。夏皮罗等人对海德格尔的指缪聚焦于“六经注我”式的阐释可能与具体的艺术史实并不完全相符,甚至完全背离,但如果注意到海德格尔对《鞋》这幅作品充满诗意的解读本身就是一件新的艺术品,且构成其艺术性的重点是它如何自圆其说,而不是它说了什么,则海德格尔的另一个观点再次生效,即:对于伟大作品而言,作者只是一个通道。伟大作品之所以伟大,正是由于作者的个性消失于作品背后,作品本身可以说比作者更丰富的话。

如果说,在工业和后工业时代的机器轰鸣声中,只有艺术品在人造物品之上保留了人类精神之灵,那么,文学家、艺术家、哲学家等文化人在作为人类精神象征物的艺术品上附加的话语、笔触、刀工、思想等印记,无疑将加亮艺术作品在艺术史和整个人类历史上的显示度,提升其精神高度。凡高的《鞋》就是这样一幅向未来敞开,又汇聚了后人目光和再创造的作品。海德格尔、夏皮罗、詹姆逊和德里达等人类思想大家围绕凡高的《鞋》展开的学术争论,即使在今天的自媒体时代,依然以《人类史上的终极“破鞋”》《由“梵高的破鞋”引发的争执——梵高、海德格尔、夏皮罗等的群聊》《梵高的“破鞋”引发的撕逼大战》这样的娱乐体“公案”形式,大火于以传播生活类消息见长的微信朋友圈,就是最好的证明。

而在《鞋》之外,凡高的《向日葵》《星月夜》《麦田群鸦》等作品,也都具有丰富的阐释空间和数量庞大的后加工作品。这与凡高通过对事物本身的观察所揭示的事物深度有关。虽然海德格尔等学界名人对凡高《鞋》的解读更多是其各自所代表的存在主义或后现代主义流派思想的说明,而忽略了西方静物画的传统和凡高本人的创作初衷,作为画评未必出色,但不同观众围绕同一幅作品所感受到的多样化主题,正是在不同的理解深度展开想象的产物。这种神秘感也好,诗性也好,都助力维持着凡高作为一个“话题主”的热度。

20世纪七八十年代两次重要的凡高回顾展及其图录的出版、1973年邦格米拉·韦尔什·欧芙查若弗(Bogomila Welsh-ovcharov)的《透视凡高》(Van Gogh in Perspective)和1986年苏珊·阿莱森·史带(Susan Alyson Stein)的《凡高:一种回顾》(Van Gogh: A Restrospective)等学术论文的出版,都是凡高作为持续发酵的文化话题迄今仍具有可更新活力的明证。

https://blog.sciencenet.cn/blog-1341506-1428941.html

上一篇:在黑暗中,拥有明亮的眼睛——百年不息的“凡高热”之第一代凡高题材文艺作品的问世

下一篇:有钱有技术,人类能实现如期登月吗?