博文

创新:内容为“王”,用户为“后”

精选

精选

|||

周末的华尔街报有一篇介绍乔布斯如何拯救了音乐行业的文章:

文章回顾了90年代末音乐行业的情形:电脑和网络技术的进步,使得音乐的传播速度加快,成本降低,传统的唱片公司和以销售唱片, CD等有形音乐媒体的经销商们在“盗版音乐”面前变得束手无策,法律诉讼满天飞,告Napster, 告网络运营商,告用户。可是告的结果并没有增加任何收入。

这时候,“救世主”乔布斯出现了,凭借iTune网上商店,和iPod音乐播放器,他说服了音乐行业转变经营模式。让苹果公司代替了许多传统的“中间商”,把音乐“内容”快速,简单,便宜地传递给用户。他用技术把内容和用户天衣无缝地融合在一起了。

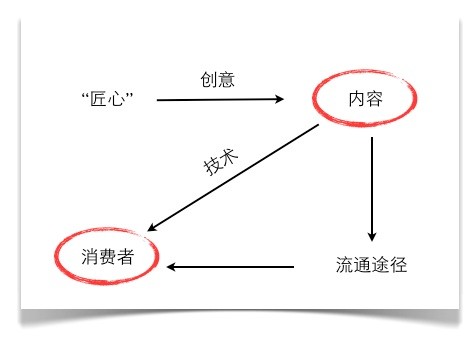

这里我总结出这样一个简单的关系图:

艺术家的创意产生了内容,内容是给消费者享用的,而内容在不同的时代有不同的存在和传播的形式。在没有录音机,录像机以前,艺术的存在形式就是舞台。有了录音机,电唱机,收音机,CD等等媒体以后,消费者就不再受舞台的限制,不受时间的限制,不受场地的限制,随时都能享用。可是,去商店买CD,还是不过瘾,花时间,要等。

那些存在于内容和消费者之间的“中间商”的命运,也随着技术的变迁不时地变化着:随着录音机的产生,围着传统的舞台转的那些人就有失业的危险,而积极参与新兴产业的就获得了飞跃发展的机会。同样,iTune, iPod的出现也让很多专门卖唱片, CD的商店关门,相关的流通途径消失,不少人失业,转行。

创新为什么值的提倡?因为不管技术如何发展,内容和消费者是永恒的,只要有消费者,就有对内容的需求。如果说内容是King, 消费者就可以是Queen.

用“内容为王,消费者为后” 方法来分析我们自己的行业(分子诊断),我们能学到什么?

如果我们把上面图中的内容做一个替换,用科学家的研究来代替艺术家的创意,用研发出的诊断试剂来代替音乐做为内容,用病人来替代听众做为消费者,我们会得到什么启示?

我得到的启示就是:

(1)科学家的出路在于研发出受广大消费者(病人)需要的内容(诊断试剂,药物)。(2)要尽量避免成为“夕阳产业”的殉葬者。这就要求我们不是去研发最新的内容,就是去传播最新的技术。(3)消费者的需求是进化着的,渴望生活的质量更好,寿命更长。他们需要服务(诊断,药物)更方便,更快捷,更便宜。

如果乔布斯还活着,而且不搞IT搞BT,他是否也能成为“乱世英雄”?成乱世英雄首先要看清乱世到底乱在什么地方,知道消费者都有那些迫切需要的东西没有得到满足?

用“内容为王,消费者为后” 说法去观察生物医疗行业,“乱”就到处都是了。分子诊断技术虽然已经存在很久了,可是病人(消费者)还是没有很多可以使用的诊断试剂(内容)。原因是:

(1)实验室方法太复杂,需要专业训练过的硕士,博士才能做。就好比音乐行业的“舞台”阶段,只有那些有机会接触演唱大师舞台演唱的消费者才能享用。所以说,试验方法的自动化,仪器化,就是传播“内容”的必需。

(2)真正能够指导临床治疗的分子诊断试剂还太少。内容短缺的原因是试剂研发不容易。用音乐行业来比,就是作曲家太少了,因为没有专门的学校可以学,没有“软件”可以帮助更多的人更快地掌握诊断试剂的研发窍门。

(3)试剂的销售途径复杂,中间环节太多。设想一个诊断试剂的最终消费者应该是病人,可是在厂家生产出来的试剂和病人之间有多少环节?这些环节迟早都是会被技术的革命取消的。

针对(1)我们做了iCubate仪器和卡盒;针对(2)我们研发了iC-Architect多重PCR设计软件;针对(3)我们推出了类似Web2.0的“user generated content, online store" 开放性商业模式。

整个医疗行业就更是如此了,没有几个病我们是在治疗病因的。创新的机会真的遍地都是。如果你真的想 make a difference, 就反省一下自己手头正在做的事情,自问一下:“我是在给这个世界增加新的‘内容’吗?或者,我手头在做的工作能让消费者更快,更方便,更便宜地得到内容吗?”

如果答案是肯定的,你就在创新了。

而成为一个本行业的创新者,首先就应该能清楚地回答两个问题:我们行业“内容”是什么?“消费者”是谁?

参考博文:

IT的“内容”等于BT的什么?

乔布斯有什么没有完成的事业?

世博会上爱迪生败北

分子诊断市场迎来战国时代

https://blog.sciencenet.cn/blog-290052-500260.html

上一篇:是该重新定义“人”的时候了

下一篇:你自由吗?

文章回顾了90年代末音乐行业的情形:电脑和网络技术的进步,使得音乐的传播速度加快,成本降低,传统的唱片公司和以销售唱片, CD等有形音乐媒体的经销商们在“盗版音乐”面前变得束手无策,法律诉讼满天飞,告Napster, 告网络运营商,告用户。可是告的结果并没有增加任何收入。

这时候,“救世主”乔布斯出现了,凭借iTune网上商店,和iPod音乐播放器,他说服了音乐行业转变经营模式。让苹果公司代替了许多传统的“中间商”,把音乐“内容”快速,简单,便宜地传递给用户。他用技术把内容和用户天衣无缝地融合在一起了。

这里我总结出这样一个简单的关系图:

艺术家的创意产生了内容,内容是给消费者享用的,而内容在不同的时代有不同的存在和传播的形式。在没有录音机,录像机以前,艺术的存在形式就是舞台。有了录音机,电唱机,收音机,CD等等媒体以后,消费者就不再受舞台的限制,不受时间的限制,不受场地的限制,随时都能享用。可是,去商店买CD,还是不过瘾,花时间,要等。

那些存在于内容和消费者之间的“中间商”的命运,也随着技术的变迁不时地变化着:随着录音机的产生,围着传统的舞台转的那些人就有失业的危险,而积极参与新兴产业的就获得了飞跃发展的机会。同样,iTune, iPod的出现也让很多专门卖唱片, CD的商店关门,相关的流通途径消失,不少人失业,转行。

创新为什么值的提倡?因为不管技术如何发展,内容和消费者是永恒的,只要有消费者,就有对内容的需求。如果说内容是King, 消费者就可以是Queen.

用“内容为王,消费者为后” 方法来分析我们自己的行业(分子诊断),我们能学到什么?

如果我们把上面图中的内容做一个替换,用科学家的研究来代替艺术家的创意,用研发出的诊断试剂来代替音乐做为内容,用病人来替代听众做为消费者,我们会得到什么启示?

我得到的启示就是:

(1)科学家的出路在于研发出受广大消费者(病人)需要的内容(诊断试剂,药物)。(2)要尽量避免成为“夕阳产业”的殉葬者。这就要求我们不是去研发最新的内容,就是去传播最新的技术。(3)消费者的需求是进化着的,渴望生活的质量更好,寿命更长。他们需要服务(诊断,药物)更方便,更快捷,更便宜。

如果乔布斯还活着,而且不搞IT搞BT,他是否也能成为“乱世英雄”?成乱世英雄首先要看清乱世到底乱在什么地方,知道消费者都有那些迫切需要的东西没有得到满足?

用“内容为王,消费者为后” 说法去观察生物医疗行业,“乱”就到处都是了。分子诊断技术虽然已经存在很久了,可是病人(消费者)还是没有很多可以使用的诊断试剂(内容)。原因是:

(1)实验室方法太复杂,需要专业训练过的硕士,博士才能做。就好比音乐行业的“舞台”阶段,只有那些有机会接触演唱大师舞台演唱的消费者才能享用。所以说,试验方法的自动化,仪器化,就是传播“内容”的必需。

(2)真正能够指导临床治疗的分子诊断试剂还太少。内容短缺的原因是试剂研发不容易。用音乐行业来比,就是作曲家太少了,因为没有专门的学校可以学,没有“软件”可以帮助更多的人更快地掌握诊断试剂的研发窍门。

(3)试剂的销售途径复杂,中间环节太多。设想一个诊断试剂的最终消费者应该是病人,可是在厂家生产出来的试剂和病人之间有多少环节?这些环节迟早都是会被技术的革命取消的。

针对(1)我们做了iCubate仪器和卡盒;针对(2)我们研发了iC-Architect多重PCR设计软件;针对(3)我们推出了类似Web2.0的“user generated content, online store" 开放性商业模式。

整个医疗行业就更是如此了,没有几个病我们是在治疗病因的。创新的机会真的遍地都是。如果你真的想 make a difference, 就反省一下自己手头正在做的事情,自问一下:“我是在给这个世界增加新的‘内容’吗?或者,我手头在做的工作能让消费者更快,更方便,更便宜地得到内容吗?”

如果答案是肯定的,你就在创新了。

而成为一个本行业的创新者,首先就应该能清楚地回答两个问题:我们行业“内容”是什么?“消费者”是谁?

参考博文:

IT的“内容”等于BT的什么?

乔布斯有什么没有完成的事业?

世博会上爱迪生败北

分子诊断市场迎来战国时代

https://blog.sciencenet.cn/blog-290052-500260.html

上一篇:是该重新定义“人”的时候了

下一篇:你自由吗?