博文

农科院黄啟良等综述:化繁为简—基于最小化载体策略的新型纳米农药制备  精选

精选

|

研究背景

纳米技术的蓬勃发展为未来农业提供了无限机遇,特别是促进了纳米农药的诞生和发展。相较于传统农药制剂受有机溶剂含量高、分散性差、持效期短等问题的困扰,纳米农药在理化特性、靶向控释和功能化等方面具有较大优势。然而,纳米农药中大量纳米载体材料的使用引发人们对于人体健康和生态安全的担忧。另外,以纳米载体材料为主的纳米农药发展策略能否取得最优的投入效益比,以及这些复杂的纳米载体材料能否真正提高纳米农药的利用效率、安全性和可持续性,值得深入思考。因此,未来如何持续推进纳米农药的开发和应用,同时减少对纳米载体材料的依赖,是一个亟待解决的问题。鉴于上述背景,本文指出通过前药设计和分子自组装制备具有最小化载体的纳米农药可作为克服当前局限性的创新策略,并且系统论述了其设计策略及研究进展。最后,本文探讨了该类纳米农药在制备、性能和生产等方面的优势与潜在挑战,为未来纳米农药研发及产业化提供思路。

Making the Complicated Simple: A Minimizing Carrier Strategy on Innovative Nanopesticides

Wenjie Shangguan, Qiliang Huang*, Huiping Chen, Yingying Zheng, Pengyue Zhao, Chong Cao, Manli Yu, Yongsong Cao*, Lidong Cao*

Nano-Micro Letters (2024)16: 193

https://doi.org/10.1007/s40820-024-01413-5

本文亮点

1. 提出了通过前药设计和分子自组装制备最小化载体纳米农药的新观点。

2. 强调了最小化载体纳米农药有望解决纳米材料大量引入带来的人体健康及生态安全风险。

3. 探讨了最小化载体纳米农药的研究策略、未来发展及潜在挑战。

内容简介

纳米农药的创新发展和生态安全问题受到广泛关注。中国农业科学院黄啟良/曹立冬、中国农业大学曹永松等提出了化繁为简的基于最小化载体策略的纳米农药(NMC)制备新观点,并将其与采用纳米载体材料的纳米农药(NNC)进行了系统比较,以证明其潜在优势。本文综述了当前NMC的设计思路和制备策略,包括农药分子与其它小分子之间、主客体化合物与农药分子之间、低分子量聚合物与农药分子之间。最后,结合当前研究进展,综合探讨了NMC体系在制备方法、性能开发和产业化制造等方面的未来发展及挑战。

图文导读

I 纳米农药的发展瓶颈

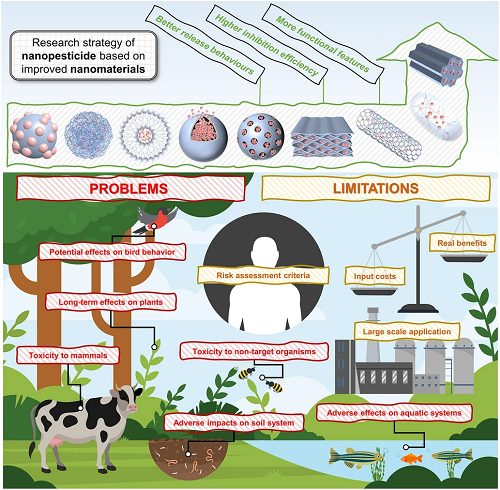

如图1所示,目前纳米农药的研究进展主要由NNC体系推动,其研究策略是开发和设计纳米载体材料构建农药递送系统,以此实现更好的释放行为、更高的病虫害抑制率以及更多的功能特性。然而,NNC体系中大量使用的纳米载体材料对农业生态系统的不利影响很可能长期存在,包括对土壤、植物和多种非靶标生物,甚至人类。此外,纳米材料的投入成本(原材料、能耗、人工和时间)与实际效益(作物产量、发芽率和病虫害抑制率)之间的平衡、风险评估体系的有效性以及大规模应用的前景仍存在较大争议。事实上,这些问题与局限已经开始阻碍纳米农药的可持续发展。

图1. 纳米材料在纳米农药中的应用与潜在问题。

II NMC的发展与特性

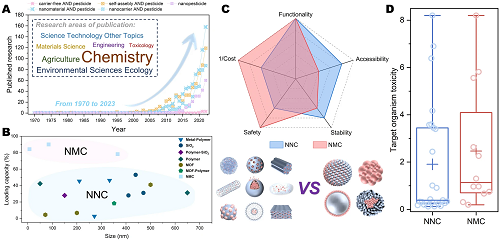

图2a表明随着材料科学和纳米技术成为农药研究不可或缺的一部分,纳米农药的研究也得以快速发展,但与NMC相关的研究报道仍然较少。在相同尺度下,NMC表现出明显优于NNC的农药负载能力(图2b),这是由于它们在材料选择和制备方法上的差异所致。图2c比较了NNC和NMC的综合性能,NMC因最大限度地排除纳米载体材料的潜在风险因素,而提高对非靶标生物的安全性,并且因减少大量工程纳米材料的使用而降低生产成本。纳米农药的功能性主要来自外源化合物的添加,因此NMC和NNC都易于实现功能性。然而,需要注意的是NMC存在稳定性较差和制备难度较大的问题,这与NMC特定的分子结构及特性有关。通过整理现有研究数据,进一步比较NMC与NNC的靶标生物活性,结果表明NMC可能具有更好的生物活性(图2d)。

图2. 纳米农药发展概况及NNC、NMC特性比较。(A)纳米农药相关文献的发表数量趋势以及主要研究领域,关键词检索及论文收集来源于Web of Science(仅包括研究性论文)。(B)NMC与NNC的载药量比较,引用参考文献相关信息见补充材料。(C)NMC与NNC综合性能比较,引用参考文献相关信息见补充材料。(D)NMC与NNC对靶标生物活性的比较。线框的下端和上端分别表示第25和75百分位数,线框内的横线和十字分别表示中位数和平均值,线框的上下须线分别表示第90和10百分位数。具体评价标准和文献支持见补充材料。

III NMC的制备策略

3.1 农药分子与其它小分子间形成NMC

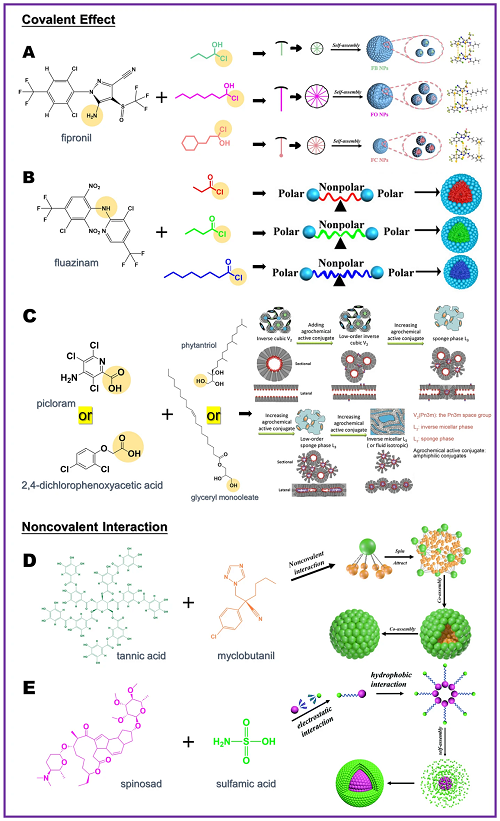

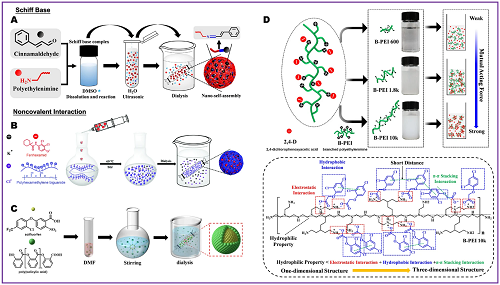

图3展示了农药分子与其它小分子之间通过多种共价或非共价作用形成NMC的制备策略。利用共价作用的研究案例包括带氨基的农药分子与含有羧基(酰氯)的小分子键合构建前药,再通过分子自组装形成NMC。例如氟虫腈与不同的酰氯进行缩合反应得到不同两亲性的酰胺化合物,再通过自组装形成纳米载药体系。另外,可利用酯化反应生成具有两亲性的烷基化前药偶联分子,以获取NMC的分子结构基础。而利用非共价作用的研究案例主要集中于静电相互作用,例如小檗碱和姜黄素结合形成具有协同杀菌效果的NMC。

图3. 农药分子与其它小分子间相互作用形成NMC的策略。(A)氟虫腈和三种酰氯基于酰胺键形成NMC。(B)氟啶胺和三种烷基脂肪酸基于酰胺键形成NMC。(C)2,4-二氯苯氧乙酸或氨氯吡啶酸和植烷三醇或单油酸甘油酯基于酯键形成NMC。(D)腈菌唑与单宁酸基于非共价相互作用形成NMC。(E)多杀菌素和氨基磺酸基于非共价相互作用形成NMC。

3.2 主客体化合物和农药分子形成NMC

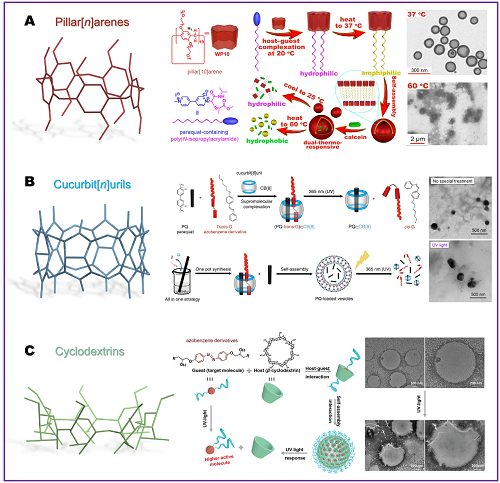

如图4所示,通过主客体化合物与农药分子间的相互作用开发NMC是目前有效的制备策略之一。主体分子利用空腔的疏水效应可促进其与农药分子的主客体自组装,并进一步利用分子设计得到NMC的前药分子。这种借助于主客体包合物形成的NMC在降低农药毒性和响应释放方面具有优势。

图4. 主客体化合物与农药小分子相互作用的NMC制备策略。(A)利用柱芳烃分子形成的NMC。(B)利用葫芦脲分子形成的NMC。(C)利用环糊精分子形成的NMC。

3.3 低分子量聚合物和农药分子形成NMC

如图5所示,利用低分子量聚合物(≤10 k)和农药小分子可以制备具有高载药量的NMC。不同于仅将聚合物作为载体的NNC,NMC中低分子量聚合物缺乏分子缠结,链段较短,其在自然界能更快降解,并且更高的分子迁移率有助于参与溶液体系中的分子自组装,以形成更为稳定的NMC。研究还表明聚合物的平均分子量决定了NMC形成的作用力大小。

图5. 低分子量聚合物与农药分子相互作用的NMC制备策略。(A)聚乙烯亚胺和肉桂醛通过希夫碱形成NMC。(B)聚六亚甲基双胍和环酰菌胺通过非共价作用形成NMC。(C)聚水杨酸和三氟羧草醚通过非共价作用形成NMC。(D)低分子量聚合物和农药分子2,4-D之间超分子自组装的可能作用力。

IV 总结与展望

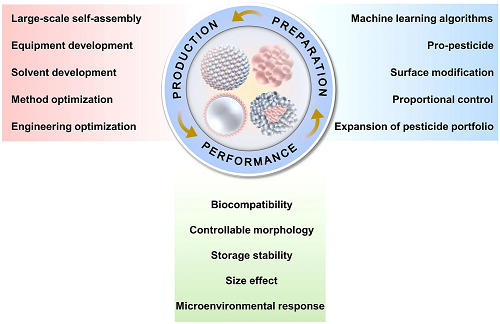

NMC的开发有望为纳米农药的发展提供一条新途径。通过前药设计和分子自组装构建NMC的显著优势是高负载能力、最大限度排除纳米载体材料的潜在风险因素以及功能化潜力。虽然NMC的相关研究已经提出了可行的设计策略并展现出较大的发展前景,但进一步挖掘巨大的研究空间和解决当下棘手的挑战仍至关重要。

因此,NMC的未来发展建议关注以下方面:(i)前药设计和分子自组装是NMC形成的关键步骤,对这些反应的预测和监测是必要的。使用机器学习、分子动力学模拟、分子对接等技术可对分子结构、反应过程、作用力及形成机理进行详细分析。(ii)尽管NMC表现出良好的控制释放能力,但应加强其对于特定场景下病虫害的靶向能力。(iii)对NMC功能化设计时需要考虑植物体内微环境变化的影响,这在气候变化导致非生物胁迫加重背景下尤为重要,可响应植物内激素及其它信号分子的NMC可能在未来农业场景中得到广泛应用。(iv)NMC有望为纳米农药尺度效应的揭示提供不同视角。(v)操纵分子自组装过程得到不同形态和几何形状的NMC有益于改变纳米颗粒与生物界面的相互作用。(vi)为实现真正产业化,需研究加强NMC在不同温度下的存储稳定性。同时,应拓展NMC的专业化生产设备、构建专用生产线并发展相关下游工艺。(vii)筛选并研发可用于大规模NMC制备的绿色环保溶剂有益于可持续农业发展。

图6. 未来NMC研究的潜在方向。

作者简介

黄啟良

本文通讯作者

中国农业科学院 研究员

▍主要研究领域

农药剂型加工与质量控制技术研究。

▍个人简介

中国农业科学院植物保护研究所研究员,博士生导师。现任中国农业科学院植物保护研究所农药剂型与分析创新研究组组长,农业农村部农药应用评价监督检验测试中心(北京)常务副主任、质量负责人。先后主持国家重点研发计划项目2项、国家自然科学基金面上项目3项。获得国家科学技术进步二等奖2项,农业农村部中华农业科技一等奖1项、河南省科学技术进步二等奖1项、中国植物保护学会科学技术一等奖1项。通过农业农村部科技成果鉴定11项,申请和获得国家发明专利10项,近年来在Nano Letters、 Chemical Engineering Journal、Journal of Agricultural and Food Chemistry等国内外主流学术期刊发表研究论文100余篇。

▍Email:qlhuang@ippcaas.cn

曹永松

本文通讯作者

中国农业大学 教授

▍主要研究领域

新型植保技术及产品与环境的协调发展研究。

▍个人简介

中国农业大学植物保护学院教授,博士生导师。博士毕业于上海交通大学环境科学与工程学院。近年来,在ACS Nano、Chemical Engineering Journal、Journal of Hazardous Materials、Green Chemistry、Journal of Agricultural and Food Chemistry等国内外主流学术期刊上发表研究论文100余篇,相关研究成果获得国家发明专利40多件,先后获得国家科技进步二等奖、神农中华农业科技成果一等奖、农业农村部丰收成果奖一等奖、上海市科技进步二等奖、大北农农业科技创新一等奖、广东省科技进步二等奖等多个奖项。

▍Email:caoys@cau.edu.cn

曹立冬

本文通讯作者

中国农业科学院 研究员

▍主要研究领域

多功能农药控制释放制剂和纳米农药研究。

▍个人简介

中国农业科学院植物保护研究所研究员,博士生导师。本科毕业于郑州大学化学系,博士毕业于有机化学研究所,2019年到瑞士伯尔尼大学化学与生物化学学院进行博士后研究。入选中国农业科学院“农科英才”杰出青年。近年来以第一或通讯作者在Nano Letters、Chemical Engineering Journal、Journal of Agricultural and Food Chemistry、中国农业科学等国内外主流学术期刊上发表研究论文50余篇,牵头制定我国首个纳米农药领域的行业标准《纳米农药产品标准编写规则》。先后获得中国农业科学院青年科技创新奖、河南省科学技术进步二等奖和中国化学会农业化学专业委员会“中化扬农农业化学创新奖”。现兼任第十届全国农药登记评审委员会委员、中国植物保护学会第十三届理事会理事、中国化学会农业化学专业委员会委员和北京农药学会副秘书长。

▍Email:caolidong@caas.cn

撰稿:原文作者

编辑:《纳微快报(英文)》编辑部

关于我们

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2023 IF=31.6,学科排名Q1区前3%,期刊分区1区期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

Web: https://springer.com/40820

E-mail: editor@nmlett.org

Tel: 021-34207624

https://blog.sciencenet.cn/blog-3411509-1440123.html

上一篇:NML文章集锦 | 固态电池综述

下一篇:NML文章集锦| 固态电池文章