博文

执著与美丽:多萝西·克劳福特·霍奇金的晶体人生  精选

精选

|

执著与美丽:多萝西·克劳福特·霍奇金的晶体人生

1、尹辉 2、李侠

(1、2上海交通大学 科学史与科学文化研究院 200240,上海)

【摘要】英国著名化学家多萝西·克劳福特·霍奇金因“运用X射线技术测定重要生化物质的结构”获得1964年诺贝尔化学奖。多萝西一生致力于X射线晶体学,成功解析了碘化胆固醇、青霉素、维生素B12和胰岛素等复杂分子的结构,对生物化学、医学等领域产生了深远的影响。多萝西不仅是杰出的科学家,还是推动国际科学合作和维护世界和平的重要使者。本文通过回顾多萝西的成长经历、科研成果以及社会活动,为科研工作者提供两点启发:一要执著探索,勇攀学术高峰;二要担起社会责任,坚守美好心灵。

【关键词】多萝西·克劳福特·霍奇金;晶体;诺贝尔化学奖

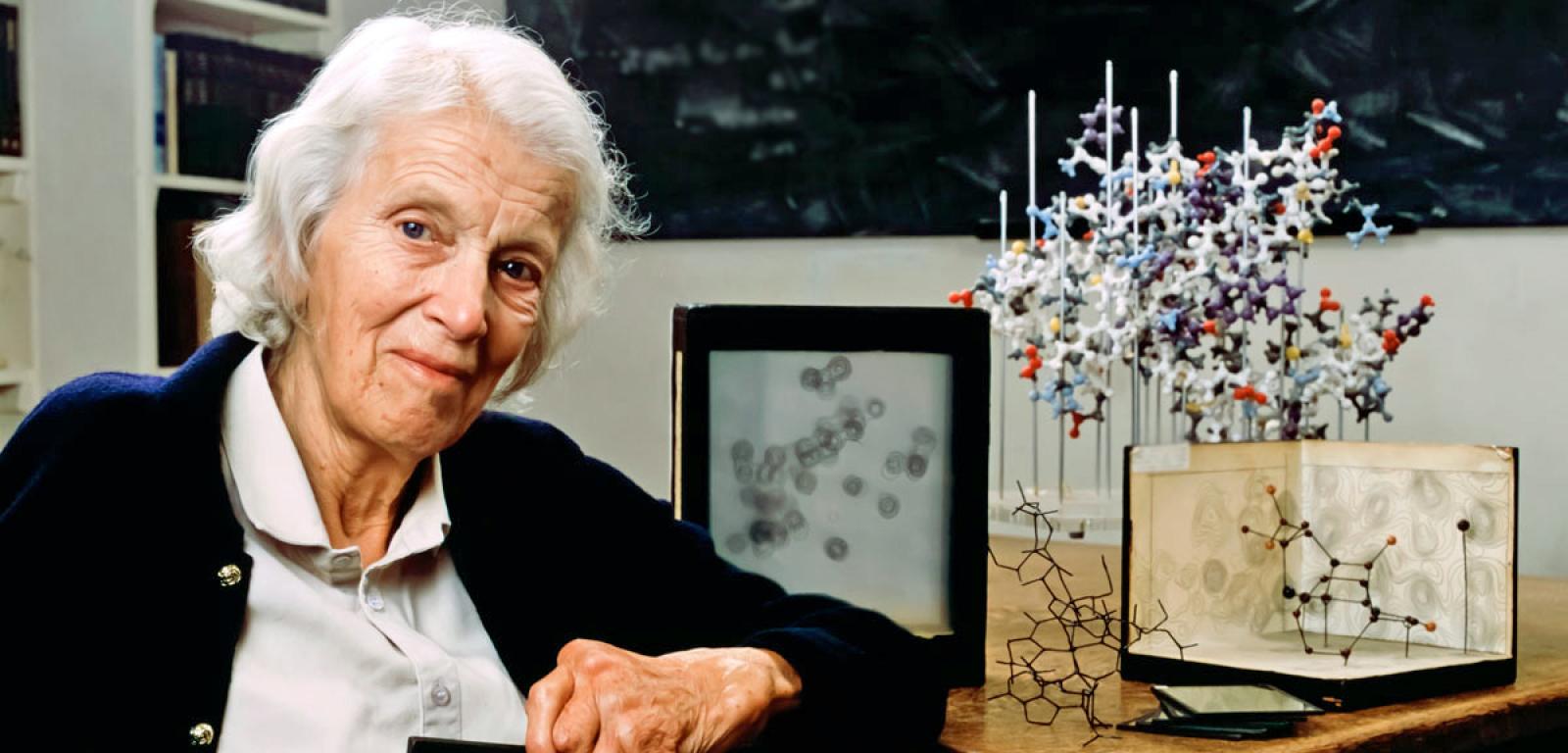

图 1 多萝西·克劳福特·霍奇金

Fig.1 Dorothy Crowfoot Hodgkin

多萝西·克劳福特·霍奇金(Dorothy Crowfoot Hodgkin,1910-1994),英国著名化学家,尤其擅长借助X射线解析晶体结构,被誉为X射线晶体学的重要先驱。1964年,多萝西因“运用X射线技术测定重要生化物质的结构”荣获诺贝尔化学奖[1]。她的研究成果在生物化学和医学等领域具有深远影响,特别是两个里程碑式的成就:其一,青霉素结构的测定,被誉为晶体学新时代的开端;其二,维生素B12结构的测定,被视为X射线晶体学分析技术的巅峰之作[2]。

1 早年经历

1.1 早期教育

1910年5月12日,多萝西出生于开罗。她的父亲约翰·温特·克劳福特(John Winter Crowfoot)和母亲格雷斯·莫莉(Grace Molly)都是杰出的考古学家,她还有三个妹妹。因为第一次世界大战,多萝西和家人聚少离多,也没有受到系统的教育。战后,家人终于团聚,母亲莫莉为了更好地了解孩子,在家里教她们学习历史、地理和诗歌,她们度过了一段非常快乐的时光[2]。10岁时,多萝西进了一个很小的私人课堂。老师是弗莱彻(Fletcher)小姐,她把孩子们的目光转向了化学。多萝西和同学们制取明矾和硫酸铜溶液,用以生成晶体。接下来的几天里,随着溶液慢慢蒸发,晶体也逐渐呈现出来。晶体的美丽、优雅和神秘令多萝西如此痴迷,以至于她“一生为化学和晶体所‘俘虏’”[3]8。

11岁时,多萝西进入约翰·莱曼爵士学校(Sir John Leman School),开始接受学校教育。那时化学课还只是“男孩子的特权”,多萝西和朋友只好竭力劝说老师,让他们相信女孩子也能在“男生课目”中表现良好,这才得到学习化学的机会。多萝西对来之不易的机会格外珍惜,她加倍努力,弥补自己在学习上与别人的差距,博得了老师的欣赏。

1922年,12岁的多萝西和妹妹一起去苏丹旅行。在那里,她遇到了父亲的好朋友约瑟夫(Joseph)博士,一位土壤化学家。年幼的多萝西对化学充满了好奇,在约瑟夫“叔叔”的帮助下,她鉴别了当地沙子里的矿物质,她原以为是二氧化锰,“叔叔”却告诉她那是钛铁矿,这是她第一次听说这种物质。多萝西对科学的热情给约瑟夫留下了深刻的印象。她临走时,约瑟夫送给她一个用来做化学实验的箱子,里面有分析矿物的专业仪器。后来,她又从药剂师那里买来化学药品,在家里的阁楼上搭起了“实验室”,并培育出了她的第一块晶体[4]。1925年,15岁的多萝西读到了英国著名化学家威廉·亨利·布拉格(William Henry Bragg)的科普读物:《论万物的本质》(Concerning the Nature of Things),书中写道:“X射线的发现可以让我们的视力提高一万倍,我们现在可以‘看到’单个的原子和分子[5]。”这是她第一次接触X射线晶体学,却成了她毕生的事业。

1.2 牛津大学求学

1928年,多萝西来到牛津大学萨默维尔学院接受化学本科教育。她和往常一样勤奋,学习了大量普通化学知识,这为她后来的研究打下坚实的基础。同时,她也着手学习晶体学,那是她最感兴趣的事。第一年快结束时,她去听了巴克(Barker)博士主讲的晶体学讲座,但巴克劝她先打好基础,一年后再研究晶体学的知识[6]。不幸的是,巴克不久后就去世了。后来她还阅读了很多有关晶体学的论文,积极参加各种学术讲座,并于大学三年级结束时,以一等优异的成绩完成了第一部分的学习。对于第二部分,即四年级的研究项目,尽管有很多选项,她还是坚定不移地选择了她所热爱的晶体学。她的导师弗雷迪·布鲁尔(Freddy Brewer)十分鼓励她研究晶体学,并建议她跟随X射线晶体学研究员赫伯特·马库斯·鲍威尔(Herbert Marcus Powell)一起工作。他们找到了一个非常合适的项目:测定二甲基卤化铊的晶体结构(卤:氯、溴或碘)。多萝西先合成、结晶这些化合物,然后拍摄它们的X射线照片。由于多萝西有着良好的晶体学基础,她很快就拍到了一张非常好的照片,而且还确定了单位晶胞的形状和尺寸。但由于实验室缺乏设备,后来又遇到各种困难,以至于多萝西疲惫不堪,心力憔悴,甚至对晶体学研究丧失了信心。好在她最终还是坚持了下来,她根据晶体的对称性和晶胞尺寸推断出,铊离子在晶体结构中占据了类似普通食盐(NaCl)中的钠离子位置,并且两个甲基位于金属的两侧[7]。

1932年,多萝西毕业了,她获得了一等学位(first-class degree),成为牛津大学化学系史上第三位获此殊荣的女性[3]74。

1.3 在剑桥的研究

1932年10月,多萝西来到剑桥大学,跟随著名生物化学家约翰·戴斯蒙德·贝尔纳(John Desmond Bernal)学习研究,并于1937年获得博士学位。贝尔纳在晶体结构的测定上取得了许多标志性成果,被誉为X射线晶体学和分子生物学的重要先驱。在贝尔纳的实验室里,多萝西得到了充分的学术训练,她和贝尔纳对各种矿物、金属、蛋白质和病毒都进行过研究。从某种意义上说,多萝西后来的所有工作都是从和贝尔纳一起观察晶体开始的[2]217。多萝西对科研充满着热情,她不知疲倦地工作,拍摄了大量X射线衍射照片,计算单位晶胞尺寸,解析分子结构。这个过程还涉及复杂的数学计算,面对种种困难,她始终迎难而上,并逐一解决这些问题。多萝西曾在诺贝尔演讲中回忆起这段经历,她说“在那里,科学不再有界限……我们探索了各种天然产物的晶体结构、液体(尤其是水)的结构、罗谢尔盐、同晶置换和相位测定……我们最亲密的朋友是生物学家和生物化学家。[5]”

在剑桥,多萝西的一项重要研究成果是拍到了胃蛋白酶的X射线照片。1934年,她和贝尔纳在《自然》上首次报告了胃蛋白酶晶体的衍射图样。他们指出,干燥的环境会严重破坏晶体结构,得到的照片模糊发黑,而想要获得清晰的衍射图样,应将晶体保存在母液中,使之保持湿润的状态[8]。这项研究被视为蛋白质晶体学的开端,也让多萝西在生物化学领域占据一席之地[6]。接下来的几十年里,多萝西将X射线的应用拓展到更加复杂的生化物质结构上,并取得了一系列开创性成就。

2 研究成果

2.1 碘化胆固醇的结构

大学期间,多萝西听了伊恩·莫里斯·海尔布隆(Ian Morris Heilbron)关于固醇结构的讲座,正是这场讲座激发了她对固醇的兴趣[6]。后来,她和贝尔纳等人合作,深入分析了数十种固醇,包括它们的尺寸、空间群、晶体形态和光学性质等方面,相关结果于1940年发表在《伦敦皇家学会论文集》[9]上。然而,正如这篇论文中的结论所说,初步的晶体学研究存在显著的局限性,若要解决固醇结构中的核心问题,还必须借助X射线进行精确分析。这个极具挑战性的问题激起了多萝西的兴趣,尽管任务艰巨,她依然决心找到碘化胆固醇的三维结构。

多萝西用海尔布隆实验室提供的材料培养了碘化胆固醇晶体,并在她的研究生哈里·卡莱尔(Harry Carlisle)的帮助下,顺利地完成了晶体结构分析。1945年,多萝西发表论文《胆固醇碘化物的晶体结构》[10],详细描述了研究过程:她先从分子中最重的碘原子入手,分析了两种相关的晶体形态,接着,她用帕特森(Patterson)投影法确定碘原子的位置,以此为基础,计算出分子中电子云密度的投影。这样,多萝西便得到了分子的二维投影图。

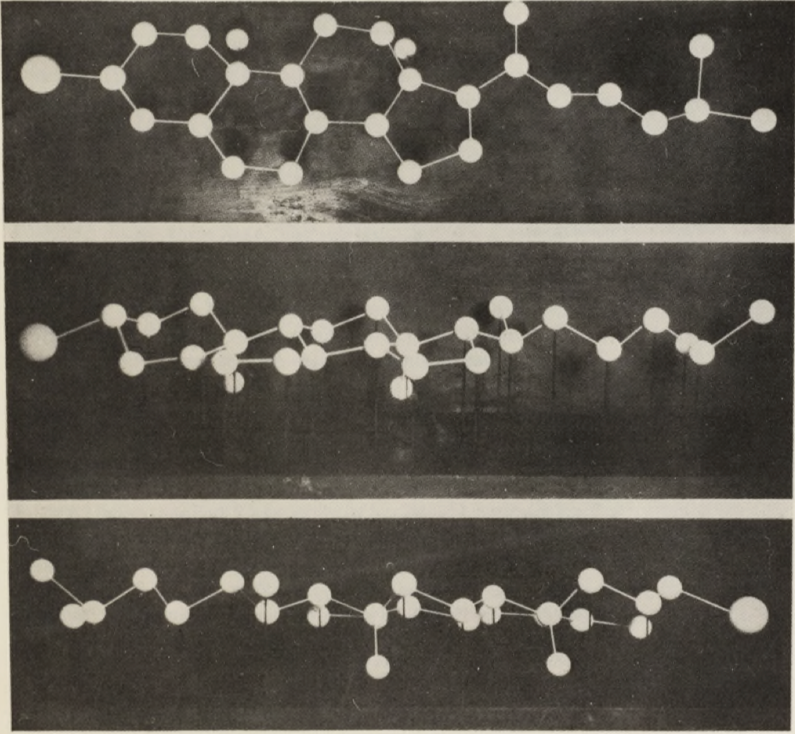

接下来,确定分子的三维空间结构又是一项极为繁重的任务。多萝西没有放弃,她和卡莱尔沿着每个投影原子的投影法线计算电子密度,成功定位了碳原子的位置,最终构建出碘化胆固醇的三维结构模型(图 2)。这是多萝西首次完成复杂有机分子三维结构的测定,显示了晶体学在解析分子结构方面的巨大潜力,对于多萝西和晶体学来说都具有里程碑式的意义。后来,这项研究结果在其他固醇结构的研究中得到了进一步证实[11]。

图 2 碘化胆固醇的结构模型[10]

Fig.2 Structural modelling of Cholesteryl Iodide[10]

2.2 青霉素的结构

1929年,伦敦圣玛丽医院的亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)发现了青霉素。随后,霍华德·弗洛里(Howard Florey)和欧内斯特·查恩(Ernest Chain)成功从霉菌中分离出这种抗生素。二战期间,病菌感染导致士兵大量伤亡。人们发现,青霉素在病人身上有奇效,但其产量太低,远远不能满足需求。为了实现青霉素的大规模量产,各国的化学家都在竭力寻找其分子结构。

多萝西很快就意识到借助X射线研究青霉素晶体的必要性。她加入了当时研究青霉素的一个中心——戴森·佩林斯实验室(Dyson Perrins Laboratory)。刚开始,多萝西就遇到了各种困难。她的助手芭芭拉·罗格斯·劳(Barbara Rogers-Low)描述道: “青霉素氨基酸再次出现了——看上去是很不错的晶体,但处理起来困难至极:它们浸在胶状液体里,而且极易吸湿,在空气里很难维持几分钟。我花了大半天……还是不尽人意[3]197”。直到1943年,她们意外发现青霉素及其所有降解产物中都含有硫,这使得化学家们终于确定了青霉素的分子组成:每个分子中包含27个原子,包括1个硫,2个氮,4个氧,9个碳和11个氢。基于这些研究,人们提出青霉素分子的两种可能结构:β内酰胺或恶唑酮。两种结构均包含两个相连的环,β内酰胺由一个五元环和一个四元环相结合,而恶唑酮则由两个通过单键相连的五元环构成。多萝西并没有轻易断定哪一种结构正确,而是沿用之前研究碘化胆固醇的思路,通过X射线确定其三维结构。

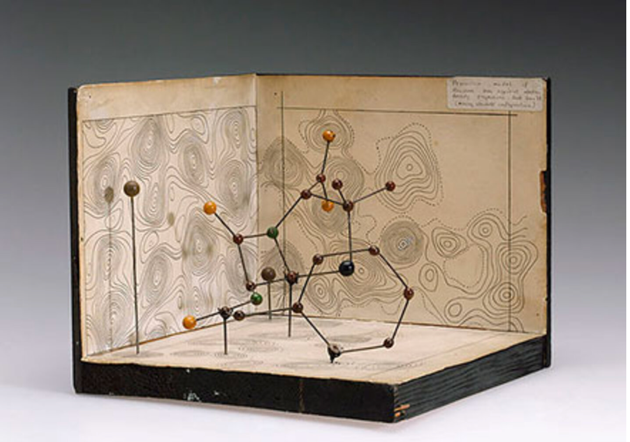

为简化分析,多萝西选择美国的苄基青霉素(青霉素G)作为研究对象。她和芭芭拉先对青霉素的三种碱金属盐进行X射线分析。遗憾的是,她们发现青霉素钾盐和铷盐具有相同的晶体结构,而青霉素钠盐却不同。因此,她们不得不分成两组,多萝西和芭芭拉一起研究钾盐和铷盐,而另一位化学家查尔斯·布恩(Charles Bunn)则负责钠盐。凭借之前研究固醇结构的经验,多萝西很快就认识到青霉素体积小、可折叠的特点[6]。不久,多萝西就绘制出了青霉素的电子密度投影图,并通过计算得出:相较于恶唑酮,β内酰胺结构的可能性更大。尽管这已经相当接近正确结果,但出于严谨,多萝西在1945年2月的青霉素会议上,还是谨慎地介绍了这项成果。到了5月份,她绘制出了完整的三维结构图,并最终正式宣布青霉素具有β内酰胺结构(图 3)。这一发现再次展示了多萝西在X射线晶体学上的卓越才能,同时也为人工合成青霉素奠定了基础。

图 3 多萝西的青霉素分子模型(伦敦科学博物馆)[12]

Fig.3 Dorothy's molecular model of penicillin (Science Museum, London)[12]

2.3 维生素B12的结构

多萝西的下一个挑战是解析维生素B12的分子结构。维生素B12,又称钴胺素,尤其在维持大脑功能、DNA的合成以及红细胞生成方面起着关键作用。早在1926年,乔治·米诺特(George Minot)和威廉·墨菲(William Murphy)通过饮食疗法成功治疗恶性贫血,证实了肝脏中存在防止贫血的物质[13]。后来,这种物质被命名为维生素B12。曾有多个实验室对B12的分离和提纯投入了大量精力,但直到1948年才取得成果。维生素B12的结构研究始于牛津,当时葛兰素(Glaxo)公司的莱斯特·史密斯(Lester Smith)将一些晶体样品带到牛津,希望多萝西利用X射线对这些样品进行检测。多萝西检测后发现,这些晶体的衍射效果很好,她很快就测出了单胞尺寸和分子量。然而,当时人们对维生素B12的化学成分所知甚少,它的分子中包含100多个原子,比青霉素要复杂得多,这使得解析它的结构成为一项近乎不可能完成的任务[14]。

随后,葛兰素公司的化学家发现维生素B12分子中含有一个钴原子,这一发现让多萝西极为兴奋。钴的存在成为她继续进行X射线研究的重要突破口。多萝西的思路非常清晰,她决定通过计算帕特森图来确定钴原子的位置,进而绘制出电子密度图。不出所料,她很快便确定了钴原子的位置,更让她兴奋的是,钴原子周围形成了一个由较小峰构成的八面体,多萝西因而确定配位原子,并且推测其中一个为氰基,这些猜测在后来均得到了证实。通过对电子密度图的进一步分析,多萝西提出分子中存在一个卟啉环,即由四个较小的吡咯环构成的平面环,但这一看法在当时遭到了质疑。普林斯顿的晶体学家约翰·怀特(John White)假设分子中有卟啉结构,但随着研究的深入,画出的图像越来越糟糕[3]255。此时,来自澳大利亚的研究员约翰·坎农(John Cannon)制备出了一种B12的衍生物,他的同事阿伦·约翰逊(Alan Johnson)把晶体样品寄给了多萝西。她小心翼翼地从晶体上切下一块进行拍照,结果得到了当时最好的结果——产生了大量反射图样[3]255。她分析后发现,这实际上是B12分子的一个片段,即包含钴和周围的平面环的六羧酸结构。经过深入研究,多萝西发现B12的环结构并非卟啉,而是一种新的环系统,后来被称为“咕啉”[15]。这一发现成为B12结构解析过程中极为关键的一步。

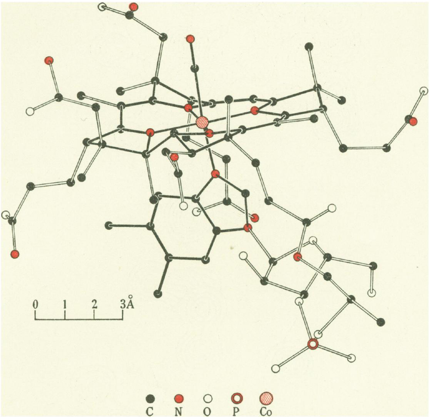

然而,多萝西很快又陷入了新的困境。绘制B12的三维电子密度图需要进行大量计算,这不仅十分耗时,而且很容易让人丧失信心。就在此时,一个好运降临到多萝西身上。美国晶体学家肯·特鲁布拉德(Ken Trueblood)在加州大学洛杉矶分校(UCLA)工作,那里有当时世界上最先进的计算机之一——国家标准局西部自动计算机(SWAC)。特鲁布拉德和他的同事正在为SWAC编写晶体运算程序,他们正好需要大型晶体结构的衍射数据来测试程序,这与多萝西的需求不谋而合。在计算机的帮助下,多萝西很快就分析出了B12的三维结构(图 4)。B12结构的公布在学术界引起了巨大反响,她也因此获得1964年诺贝尔化学奖。布拉格称这一成就“突破了音障”[16]131,开创了X射线晶体学的新局面,为生物大分子结构的研究带来了新的希望。

图 4 维生素B12的结构[17]

Fig.4 Structure of vitamin B12[17]

2.4 胰岛素的结构

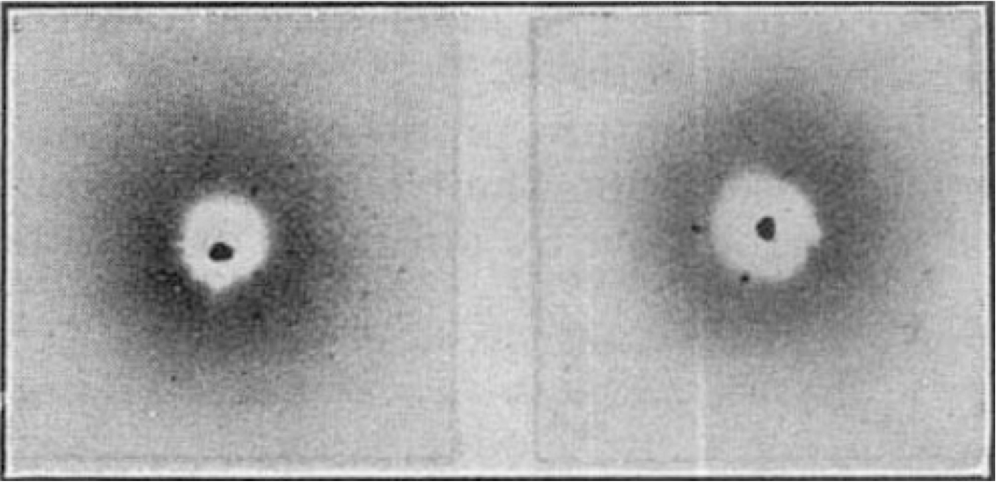

1934年的一天,多萝西从罗伯特·罗宾逊(Robert Robinson)手中得到一份胰岛素晶体样品。当她把晶体放到显微镜下时,惊喜地发现那“美丽闪光的无色菱面体”[6],但由于晶体实在太小,难以进行拍摄。在接下来的几个月中,她阅读了大量关于培养晶体的资料,反复进行实验。直到1935年初,她尝试采用化学家斯科特(Scott)的方法,先将溶液从60°C缓慢冷却至室温,经过数天的冷却后进行过滤,再用甲醇洗涤并干燥,最终得到了大小合适的晶体。多萝西将晶体放到显微镜下,用X射线照射,经过长达10个小时的曝光,迎来了她生命中“最激动人心的时刻”——她终于拍到了第一张胰岛素的X射线衍射照片(图 5)。随后,多萝西将这一成果独立发表在《自然》杂志上,引起了布拉格等学界权威的关注。那时,她还不到25岁。

图 5 多萝西拍摄的胰岛素晶体的X射线照片(1935)[18]

Fig.5 X-ray photograph of insulin crystals taken by Dorothy (1935)[18]

战后,多萝西将主要精力投入到青霉素和维生素B12结构的研究上,不过,从相关著作中可以看出,她始终没有停止过对胰岛素结构的思考[6]。胰岛素结构的研究绝非易事,首先需要找到合适的重原子衍生物。多萝西和她的博士生马乔里·哈丁(Marjorie Harding)以2Zn和4Zn胰岛素为切入点展开研究。她们发现4Zn晶体的碘化汞络合物表现出异常的散射效应,这或许能成为破解胰岛素结构的重要突破口。然而,异常散射的应用前提是要找到重原子的位置[3]308。尽管多萝西和马乔里倾尽全力,花费大量时间,仍未找到重原子位置,最终她们不得不转向2Zn晶体。她们的做法是,先去除晶体中的锌,再引入铅原子。尽管这一过程复杂,却成为解析胰岛素结构的关键一步。后来,她们借助新的设备,大大提升了数据搜集的速度和精确度。期间,多萝西的腿脚严重肿胀,行动不便,但她依然全神贯注、精力充沛地推进工作。1969年7月底的一个下午,她们得到了胰岛素的电子密度图。当多萝西拿到这张图时,她的激动程度不亚于当年拍到第一张胰岛素X射线衍射照片时的感受[19]。她们将研究成果发表在《自然》杂志上,报告了分辨率为2.8Å的菱面体2Zn胰岛素三维结构,指出胰岛素六聚体由三个二聚体围绕两个锌离子组成,并强调了六聚体内部的水分子对结构稳定性的重要作用[20]。

然而,对于多萝西而言,1969年的电子密度图和模型仍显得过于粗糙,她希望进一步精确胰岛素的结构。她又继续研究了两年,得到了一张分辨率为1.9Å的结构图[21],但这依然没有达到她的理想标准。她又继续努力,对胰岛素中水分子的位置逐一进行确定,最终在1988年将分辨率提升至1.5Å[22]。多萝西对胰岛素结构的研究几乎贯穿了她的整个学术生涯。从1934年拍摄到第一张胰岛素X射线衍射照片,到1988年将胰岛素的结构精确至1.5 Å,历经半个多世纪的努力和探索,最终取得了瞩目的成就。她研究成果是对其晶体学技能和对科学真理不懈追求的完美诠释。

3 社会活动

多萝西视自己为“世界公民”,努力为各国的科学发展贡献自己的力量。作为国际晶体学联合会(IUCr)的创始人之一,她在1972至1975年担任该联合会的主席,为晶体学的全球合作和发展发挥了重要的推动作用。她积极投身于国际科学交流活动,尤其在获得诺贝尔奖之后,她访问了世界各地的实验室,发表讲话,与他们建立友谊。多萝西和中国有着深厚的感情,她曾多次来访中国。除1959年首次来中国参加新中国成立十周年纪念活动外,其余几次均为参与学术活动,期间,她和中国学者进行了广泛而深入的讨论[23]。1972年,在国际晶体学会议上,她更是特意向日本介绍了中国科学家的研究成果[24]。不仅如此,1975年,她在《自然》上专门发表一篇文章,肯定中国在胰岛素研究方面的成就,文章结尾,她表达了一个美好愿景:希望东西方科学家能够相聚一堂,共同探讨胰岛素的结构与功能[25]。1993年,83岁的多萝西尽管腿脚不便,仍坚持来到中国,参加第16届国际晶体学联合会,她对学术交流的执著和热情,令人由衷钦佩。此外,多萝西还在冷战期间积极促进苏联与西方科学家的学术交流。她曾多次访问苏联,为苏联的晶体学研究提供了宝贵的经验。多萝西的贡献得到了苏联的高度认可,1982年,她被授予罗蒙诺索夫金质奖章,以表彰她在生物化学和晶体化学领域的杰出成就[26]。

多萝西还是世界和平和裁减军备的倡导者,是民族独立自由的坚定拥护者,她于1987年被授予列宁和平奖。第二次世界大战后不久,帕格沃什科学和世界事务会议成立,旨在防止核战争,促进裁军,维护世界的和平发展。多萝西于1962年参加了在伦敦举行的帕格沃西(沃什)会议,1975年起担任会议主席。尽管年事已高,她依旧坚持出席各种研讨会和座谈会,汇集各方观点,促进国际交流。她担任这一职位的时间长达13年,直至1988年退休。多萝西还关心阿拉伯、越南、非洲的事务,在局势紧张时期,帮助这些国家与西方保持开放的科学对话[27]。她曾加入越南医疗援助基金会并担任主席,1970年加入美国在越战争罪行调查委员会。1971年和1974年,她访问了北越,对当地人民表达了深切的同情和支持,并将自己在北越的经历撰写成报道,呼吁人们远离战争、守护和平[3]362-368。

4 感悟与启示

4.1 笃定执著探索,勇攀科研高峰

20世纪30年代,多萝西刚开始研究时,X射线晶体学还是一门新兴科学,这门学科要求严格,需要极大的耐心。一个结构测定的流程多达几十个独立的步骤,需要拍摄数百张照片,其中还涉及大量的数学计算[2],这是一个极为复杂而又漫长的过程。从1931年到1993年,多萝西在这个领域深耕的时间长达六十余年,靠的不仅是她的勤奋和天赋,更重要的是面对困难永不言弃的执著,这使她无论在多么艰难的环境中,始终能够坚定地探索未知,攻破一个又一个结构难题。

科研的道路上总是充满未知和不确定性,长期的失败很容易让研究者丧失信心。正如多萝西后来回忆时说:“我可能取得过成功,但大部分时间都在失败中度过[6]”。在研究胰岛素晶体结构时,多萝西和她的团队奋斗了两年甚至更长时间,仍然毫无结果。但她却鼓励大家,“结果一定会出来。当然,不会是明年或者后年,但终究会出来的……一切都会好起来的[3]315”。多萝西有着极强的韧性和毅力,她愿意在一个目标上持续奋斗,直至把问题解决。

多萝西成功的另一个重要原因是她敢于向难题发起挑战,勇于攀登科研的最高峰。她选择了当时大多数科学家都认为超越了当前技术水平的课题[28],并且凭借卓越的天赋和顽强的意志探索、开拓了这个领域。正如曾在她实验室工作多年的杰克·邓尼茨所说:“多萝西有一种敏锐的直觉,她能感觉到这一领域中最重要的问题,当这些问题看似几乎无解时,她又敢于攻破它们;当别人放弃时,她又能坚持不懈地奋斗下去;当难题一旦形成,她就有能力和想象力去解决这些问题[29]59”。

4.2 担当社会重任,坚守美丽心灵

马克思曾说:“科学绝不是一种自私自利的享乐。有幸能够致力于科学研究的人,首先应该拿自己的学识为人类服务。[30]2”多萝西正是这样的科学家,她的世界里不只有科研,还有远在世界各国的人们。她尽可能地前往世界各地访问交流,向他们介绍自己对胰岛素结构和功能的研究,和当地的学生、教职工打成一片。她总是温和待人,把别人的事情放在心上,并给予帮助。正如马克斯·佩鲁茨(Max Perutz)在多萝西的追悼会上所说:“她对你的工作充满热情,让你觉得自己的工作很重要,而且她经常指出你忽略的问题,因为她比你更了解问题和解决问题的方法。[6]”

多萝西对教育事业同样充满热情。她深刻认识到教育的重要性,坚信教育应该普及所有人[6]。 她走访了大大小小各种学校以及著名的学习和研究中心,和那儿的学生们友好交谈,有时还会和他们一起吃饭。1970年,多萝西当选布里斯托大学(Chancellor of Bristol University)校长,她定期参加会议,关爱学生,一度被视为大学的良心。她还支持设立霍奇金奖学金,奖励来自第三世界的学生,并支持建立霍奇金之家(Hodgkin House),为海外学生提供住宿。多萝西总是善良、温柔而坚定,不断给学生们提供鼓励和帮助。她的一位学生费里(Ferry)曾说:“她(多萝西)教会了我化学。她以身作则,即便患上了严重的关节炎,也从不抱怨。她教会了我怎样在经费不足的情况下管理研究项目,如何推动妇女参与科学事业……[31]”

诺贝尔奖给多萝西带来了荣誉和金钱,却丝毫没有改变她心中的那份纯真与美好。她通过发挥自身的影响力,积极推动国际科学合作,维护世界和平。她还把部分奖金捐给了学院,用于支持学生和教职工。多萝西没有敌人,她的眼睛总是能看到事物美好的一面。在一次采访中,她被问到:作为女性是否感到自己在事业上受到阻碍。她的回答是:“作为女性,男人们总是对我友好,(他们)乐于提供帮助。[14]”

反观多萝西的精彩学术生涯,可以发现成功科学家所具有的一些共性特点:童年时期的良好家境、很早就被激发的源自内心的热爱、青年时期在一流大学的求学经历、遇到欣赏自己的学术引路人、科技共同体之间的广泛合作、坚忍不拔的毅力以及不时涌现的机遇,从这个意义上说,任何时代和地区的成功都是小概率事件,而这些特点早已被科学社会学的研究所证明。这也再次印证任何成功都是稀缺的,也是对内、外部条件高度敏感的。

科学家属于实验室,也要走出实验室,将知识和智慧应用于社会,为促进社会的和谐与进步贡献力量。这不仅是一份责任,更是一种对真、善、美的坚守,这种坚守将推动人类文明不断迈向新的台阶。

参考文献

[1] Dorothy Crowfoot Hodgkin Facts. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1964/hodgkin/facts/. 2024-10-10.

[2] Opfell O S. The lady laureates: Women who have won the Nobel prize[M]. Metuchen, N.J. & London: Scarecrow Press, 1978.

[3] Ferry G. Dorothy Hodgkin: A Life[M]. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2000.

[4] Dodson E. Dorothy Hodgkin (1910–1994): Crystallographer, Chemist, and Role Model[M]//Women in European Academies: From Patronae Scientiarum to Path-Breakers. Berlin: Boston: De Gruyter Akademie Forschung, 2020: 307-320.

[5] Hodgkin D C. The X-ray Analysis of Complicated Molecules[J]. Science, 1965, 150(3699): 979-988.

[6] Dodson G. Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin, O.M. 12 May 1910 – 29 July 1994[J]. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, 2002, 48: 179-219.

[7] Powell H M, Crowfoot D M. Layer-chain structures of thallium di-alkyl halides[J]. Nature, 1932, 130(3273): 131-132.

[8] Bernal J D, Crowfoot D. X-Ray Photographs of Crystalline Pepsin[J]. Nature, 1934, 133(3369): 794-795.

[9] Bernal J D, Crowfoot D, Fankuchen I. X-ray crystallography and the chemistry of the steroids. Part I[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1940, 239(802): 135-182.

[10] Carlisle C H, Crowfoot D. The Crystal Structure of Cholesteryl Iodide[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 1945, 184(996): 64-83.

[11] Crowfoot D, Dunitz J D. Structure of Calciferol[J]. Nature, 1948, 162(4120): 608-609.

[12] Dorothy Crowfoot Hodgkin – Photo gallery. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/1964/hodgkin/photo-gallery/. 2024-10-10.

[13] Minot G R, Murphy W P. Treatment of pernicious anemia by a special diet[J]. Journal of the American Medical Association, 1926, 87(7): 470-476.

[14] Glusker J P. Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910–1994)[J]. Protein Science, 1994, 3(12): 2465-2469.

[15] Hodgkin D C , Pickworth J , Robertson J H ,et al. Structure of Vitamin B12 : The Crystal Structure of the Hexacarboxylic Acid derived from B12 and the Molecular Structure of the Vitamin[J]. Nature, 1955, 176(4477): 325-328.

[16] Bragg W L. The growing power of X-ray analysis[M]//Fifty Years of X-Ray Diffraction: Dedicated to the International Union of Crystallography on the Occasion of the Commemoration Meeting in Munich July 1962. Boston: MA: Springer US, 1962: 120-135.

[17] Hodgkin D C, Kamper J, Mackay M, et al. Structure of vitamin B12[J]. Nature, 1956, 178(4524): 64-66.

[18] Crowfoot D. X-Ray Single Crystal Photographs of Insulin[J]. Nature, 1935, 135(3415): 591-592.

[19] Hodgkin D C. X rays and the structures of insulin[J]. British Medical Journal, 1971, 4(5785): 447.

[20] Adams M J, Blundell T L, Dodson E J, et al. Structure of Rhombohedral 2 Zinc Insulin Crystals[J]. Nature, 1969, 224(5218): 491-495.

[21] Blundell T L, Cutfield J F, Cutfield S M, et al. Atomic Positions in Rhombohedral 2-Zinc Insulin Crystals[J]. Nature, 1971, 231(5304): 506-511.

[22] Baker E N, Blundell T L, Cutfield J F, et al. The Structure of 2Zn Pig Insulin Crystals at 1.5 Å Resolution[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 1988, 319(1195): 369-456.

[23] 王治浩. 科技精英友好使者──访诺贝尔化学奖获得者霍奇金教授[J]. 化学通报, 1994(3): 65.

[24] 张友尚. 一九六四年诺贝尔化学奖获得者霍奇金教授[J]. 生命的化学(中国生物化学会通讯), 1990(3): 28-29.

[25] Hodgkin D C. Chinese work on insulin[J]. Nature, 1975, 255(5504): 103.

[26] Большая золотая медаль РАН имени М.В. Ломоносова. https://www.ras.ru/win/db/award_dsc.asp?P=id-1.ln-ru. 2024-10-13.

[27] Perutz M. Professor Dorothy Hodgkin[J]. Quarterly Reviews of Biophysics, 1994, 27(4): 333-337.

[28] Dodson G. Obituary[N]. The Guardian, 1994-08-01.

[29] Blow D M. Organic chemistry,X-ray analysis,and Dorothy Hodgkin[M]//Structural Studies on Molecules of Biological Interest: A volume in honour of Professor Dorothy Hodgkin Edited by Guy Dodson, Jenny P. Oxford: Oxford University Press, 1981.

[30] 拉法格. 回忆马克思恩格斯[M]. 北京: 人民出版社, 1973.

[31] Ferry G. The amazing Dorothy Hodgkin[J]. Oxford Today, 1994, 6(3): 22-24.

【博主跋】尹辉的这篇文章已经在知网上发布,本文发在《自然杂志》2025年(?),网络先发表,具体哪一期还要看编辑部的排版,目前还不确定,以发表为准!尹辉同学最近状态很棒,保持住,也希望我们的下一篇文章能够顺利修改出来。对科学史上的一些英雄人物的深入分析,既有缅怀与纪念的意义,又可以借此探析科学社会学与科学思想史的某些侧面。如果能找到一些具有共性的要素那就太棒了。

说明:文中图片来自网络,没有任何商业目的,仅供欣赏,特此致谢。

2025-3-28于办公室临屏涂鸦

https://blog.sciencenet.cn/blog-829-1479726.html

上一篇:文化观念转型是否会扭转科技发展的轨迹?

下一篇:以工具为中心:神经元学说的三次转变