博文

量子之争:现实究竟是谁构建的?

|

量子之争:现实究竟是谁构建的?

6月的一天,在德国偏远的赫尔戈兰岛(Helgoland)上的一座花园里,两位理论物理学家为“谁——或什么——构建了现实”争论不休。艾克斯-马赛大学的卡洛·罗韦利(Carlo Rovelli)坚持认为,相对于地上的一块石头,他是真实存在的。例如,他可能会在石头上投下影子,将自己的存在投射到彼此的关系中。波士顿马萨诸塞大学的克里斯·富克斯(Chris Fuchs)反驳道,想象一块石头拥有任何世界观都是荒谬的——毕竟它只是一块石头。尽管两人都认为现实是主观的而非绝对的,但这场即兴辩论最终却以不欢而散告终,他们甚至无法就“彼此是否达成共识”达成一致。

这就是理论量子力学的现状——这门科学对原子世界最深刻的描述至今仍充满争议。一个世纪前,量子力学正是在赫尔戈兰岛诞生的:23岁的沃纳·海森堡(Werner Heisenberg)为了躲避一场花粉热,也为了重新构想原子的模样,来到了这座岛屿。当时的主流观点认为,电子在原子核周围的固定轨道间以不连续(即量子化)的能量跃迁方式移动。这一理论能解释氢原子的行为,却无法适用于更大的原子。在北海呼啸的海风中散步、在冰冷的海水中游泳时,海森堡摒弃了简单化的轨道模型,转而开发出一种适用于任何原子的新数学语言。1925年晚些时候,埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)提出了一种互补视角——以他命名的薛定谔波动方程,该方程用概率术语描述电子的位置。

短短几年内,他们的计算揭示了一幅令人不安的模糊现实图景:某些属性本质上是不可知的,而另一些属性的取值则取决于测量方式。“我们观察到的并非自然本身,而是暴露于我们提问方式之下的自然。”海森堡在1932年获得诺贝尔物理学奖后写道。

今年,数百名物理学家齐聚赫尔戈兰岛,纪念量子力学诞生百年。在过去的一个世纪里,这一理论无疑功勋卓著:它不仅能以极高的精度预测实验结果,还催生了激光、晶体管和原子钟等技术。然而即便在今天,科学家们仍在努力解读这一理论对自然的深层含义。核心争议在于,测量行为如何确定原子的不确定性行为。标准框架带有令人不安的人类中心主义色彩,暗示人类在塑造宇宙中扮演着某种特殊角色。如今,在一系列近期实验的支持下,富克斯和罗韦利等理论家正直面这种不适感,强调观察者确实在创造他们所居住的世界。而这场争论的核心,正是现实本身的本质。

“我们不需要修正量子力学来使其与观测结果兼容;我们需要认识到,看待世界的方式并非唯一。”慕尼黑路德维希-马克西米利安大学的物理哲学家艾莉莎·内伊(Alyssa Ney)表示。量子理论迫使物理学家“为‘真实’的不同概念腾出空间”。

量子力学中观测的神秘作用,在经典的“双缝干涉实验”中体现得淋漓尽致——数十年来,科学家们已用光子、电子和原子反复验证了这一实验。如果让一束单个原子穿过带有两条狭缝的屏障射向空白墙壁,墙上会出现波浪状的干涉条纹。这一图案表明,每个原子必定以波的形式传播,以所有可能量子态的“叠加态”同时穿过两条狭缝。然而,如果在每条狭缝处安装探测器以追踪原子穿过屏障的轨迹,墙上的图案将变成两条宽条纹——这是原子以粒子形式选择其中一条路径穿过狭缝的结果。探测器似乎以某种方式使原子的行为从波转变为粒子。

海森堡及其导师(包括哥本哈根大学的尼尔斯·玻尔)对这一现象采取了务实的态度。他们接受原子的波粒二象性,也认可测量会使“波函数坍缩”为粒子。但这种有时被称为“哥本哈根诠释”的观点,回避了“波函数究竟如何坍缩”以及“什么构成测量”等核心问题。

阿尔伯特·爱因斯坦等科学家则认为,无论是否被测量,原子的行为必定遵循某种内在规律。这种质疑催生了始于20世纪70年代的“贝尔实验”——以爱尔兰物理学家约翰·贝尔命名,旨在探寻这些所谓的“隐变量”。贝尔实验依赖于量子力学预言的另一种神秘现象:“量子纠缠”——两个原子的量子属性被内在地关联起来。当这些属性在纠缠后被测量时,无论原子相距多远,结果总是相关联的——爱因斯坦将这种关联称为“幽灵般的超距作用”。

贝尔实验通过检测多个量子属性(如一个原子的位置和另一个原子的速度)之间的相关性,证明观测到的相关程度超过了“原子仅具有预设位置和速度”的可能性极限。假设原子无法以超光速传递信号,唯一合理的结论是:原子在被测量前确实处于所有可能状态的叠加态——正如以色列物理学家阿舍·佩雷斯(Asher Peres)的名言:“未执行的实验没有结果。”

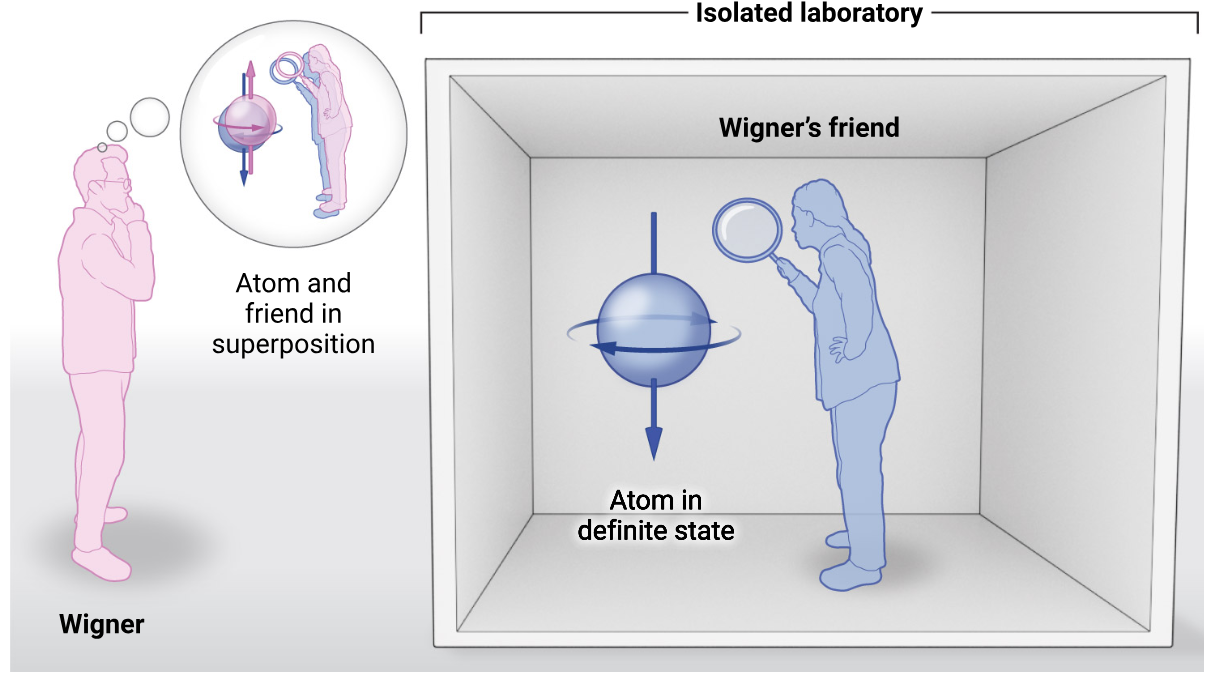

这引发了关于“何为真实”的深层困惑——匈牙利裔美国物理学家尤金·维格纳(Eugene Wigner)在1961年提出的一个简单思想实验,更凸显了这一悖论。维格纳站在一间密封实验室外,实验室里他的朋友希梅娜(Jimena)正在测量一个原子的量子属性。对于不知道测量结果的维格纳而言,原子(甚至希梅娜本人)的量子态是不确定的,处于多种可能性的叠加态。量子理论认为,维格纳甚至可以通过将希梅娜和她的实验室视为一个纠缠的量子系统,并进行干涉实验来验证这种叠加态。与此同时,实验室内部的希梅娜已经完成测量并确定了原子的状态。两位朋友似乎经历着截然不同的现实。“我们以两种不同的方式应用同一理论,却得到了相互矛盾的结果。”研究量子基础的圆周理论物理研究所博士后尼克·奥姆罗德(Nick Ormrod)表示。

维格纳与他的朋友

1961年,尤金·维格纳设计了一个思想实验,凸显了量子力学中的悖论:在密封实验室里,维格纳的朋友测量原子,使原子的叠加态坍缩为确定状态;但理论也暗示,由于不知道测量结果,维格纳应将原子(以及他的朋友)视为处于叠加态中。

插图来源:A. Fisher/Science

自那以后,为解决这一悖论,数十种量子力学诠释应运而生——而哥本哈根诠释只是简单回避了它。一些诠释认为,测量过程中的物理作用(如引力或意识)导致波函数坍缩为粒子;另一些则坚持隐变量是“幽灵般关联”的基础,为此放弃了“任何事物都无法超光速传播”的假设。这些观点认为,维格纳只是单纯的无知,而他的朋友才体验到了真正的真相——要么通过明确使原子叠加态坍缩,要么通过揭示其预设属性。但这些观点均未得到实验证实。近年来,第三类观点逐渐获得支持:通过彻底重新思考现实的本质来解决测量问题。

罗韦利便是积极迎接这一挑战的学者之一。他叛逆的青年时代培养了他质疑传统智慧的勇气。20世纪70年代,在意大利博洛尼亚学习物理期间,恰逢政治和文化革命浪潮,罗韦利和他的同伴们住在公社里,摒弃了传统的社会价值观。“我们是新生活方式的探索者,”他说,“我们希望建立一个没有武器、没有国家、没有学校、没有家庭、没有固定伴侣的世界。”这种摒弃固有信念的实践,最终渗透到他的理论物理研究中。在迷幻药体验和对东方哲学的探索助力下,他愿意牺牲关于现实本质的传统直觉。

1996年,罗韦利提出了量子理论的一种新诠释,摒弃了任何“普适性存在”的概念。它借鉴了美国物理学家休·埃弗雷特(Hugh Everett)于1957年首次提出的“多世界理论”——该理论旨在解释测量的多种可能结果。埃弗雷特认为,每次测量发生时,现实都会分裂成多个分支——例如,一个分支中你早餐吃了麦片,另一个分支中你吃了鸡蛋——但这些分支无法相互作用。批评者认为这一观点缺乏依据、过于荒诞,指出它既无法解释分支如何或何时发生,也无法解释那些超出我们感知范围、数量庞大到难以想象的世界。但这一观点的大胆性,给了罗韦利创新的勇气。

与埃弗雷特的理论类似,罗韦利的“关系量子力学”否定了“存在一个连贯的故事能描述整个宇宙”的观点。但罗韦利并未假设现实存在多个分支,而是认为世界只能从特定视角被理解,且这一视角无需与其他视角完全一致。物体和事件并非独立存在,而是通过与其他物理系统的关系得以显现。“这意味着,我无法对正在发生的事情给出一个绝对、普适、客观的描述。”罗韦利说。对于维格纳的朋友这一思想实验,罗韦利认为,假设希梅娜的现实应以任何方式适用于维格纳,本身就是一种错误。

富克斯则通过另一种截然不同的大胆思路得出了类似结论。富克斯在得克萨斯州小城库埃罗(Cuero)的贫困家庭长大,作为《星际迷航》的忠实粉丝,他被物理学吸引,但很快因星际旅行的渺茫前景而心灰意冷。他对最好的朋友说:“如果物理定律不允许我们抵达星星,那么物理定律一定是错的。”

这是一种思维状态。

克里斯·富克斯(Chris Fuchs)

波士顿马萨诸塞大学(University of Massachusetts Boston)

20世纪80年代上高中时,他参加了在得克萨斯大学奥斯汀分校举办的得克萨斯州男孩州(Texas Boys State)夏令营。他讨厌黎明前的健身操和右翼政治,但有那么一刻,命运眷顾了他的科幻幻想。闲暇时,他找到了自己的科学偶像——约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler)。惠勒是黑洞、宇宙虫洞以及爱因斯坦广义相对论其他奇特衍生概念的开创性理论家。在惠勒空置的办公室里,富克斯发现了一份手稿草稿,其中有一段话写道:“唯一的法则就是没有法则。”富克斯将此视为通往星际的通行证:“叮!”他说(暗指机会降临)。

在这篇论文中,惠勒还提出,观察者通过测量塑造宇宙。富克斯始终坚守这一“能动性”理念。在得克萨斯大学师从惠勒后,富克斯开始从量子力学使用者的视角看待这一理论——将其视为一本“用户手册”,用于对测量结果进行明智的概率判断。

由此诞生了“量子贝叶斯主义”(QBism)——最初是“Quantum Bayesianism”的缩写,源于一种统计学哲学,该哲学认为概率并非固定不变,而应随着新信息的出现不断更新。量子贝叶斯主义将这一思路延伸至量子概率。富克斯及其同事于2001年首次提出其核心前提:量子物体的状态反映了“主体对其属性的主观置信度”。“这是一种思维状态,”富克斯说。这种观点使得不同观察者对同一系统产生相互矛盾的描述变得合理——这些描述仅仅反映了每个观察者基于测量所得信息的感知概率。

在赫尔戈兰岛的会议上,罗韦利和富克斯就各自对立的现实观展开了正面交锋。对两人而言,量子理论描述的是物理系统相对于其他事物的属性。罗韦利认为,“其他事物”可以是任何物理对象——甚至是一块石头。他说,石头蕴含着周围世界的信息——从其表面反射的阳光,到数百万年前化石在其内部形成的痕迹。但富克斯反驳说,这些信息仅对能够利用它进行“概率博弈”的主体有意义。

罗韦利认为这种区分毫无意义。“量子贝叶斯主义和关系量子力学非常、非常相似,”他说,“事实上,在我看来它们是一回事。”但富克斯坚持认为,两种理论的核心目标截然不同:量子贝叶斯主义的目的并非描述自然的运作方式,而是提供一本“指南”,帮助主体在预测测量结果时做出明智决策。“现在想象把这本书交给一块石头……很荒谬,对吧?”富克斯说。

他认为,这种误解源于双方的论点都较为模糊,“仍处于诗意表达阶段”。但他相信,通过数学方法不断完善这些观点,终将带来新的洞见——他表示这一努力已经开始见效。遵循量子贝叶斯主义的理念,富克斯成功重构了量子力学方程,使其能够完全用概率术语表达。今年诺贝尔物理学奖得主、耶鲁大学物理学家米歇尔·德沃雷(Michel Devoret)表示,这些重构后的方程帮助他设计了新的实验。“无论你选择从哪个角度切入,量子力学都迫使你打破常规思维,”德沃雷说。

随着近期一系列针对“维格纳的朋友”思想实验延伸研究的开展,支持富克斯和罗韦利观点的人越来越多,且衍生出了多种分支理论。这些研究的目标是揭示“绝对事件”与量子理论之间的矛盾——无论量子理论如何应用。其核心逻辑如下:想象维格纳和希梅娜的复制品——我们称之为瓦格纳(Wagner)和贾穆纳(Jamuna)。希梅娜和贾穆纳实验室中的原子处于纠缠状态,因此它们的量子态始终相关联。希梅娜和贾穆纳在各自的实验室中测量原子的某一量子属性;而在实验室外,维格纳和瓦格纳可以通过对整个实验室进行干涉实验,探测纠缠原子的其他属性。

2018年,研究人员提出了一种场景:四位“朋友”都对系统进行测量,却无法就结果达成一致。在随后的几年里,多个团队提出了相关定理来强化这种矛盾性,表明观测到的属性无法拥有确定值。“有一系列非常巧妙的方法,将(贝尔实验)从关于隐变量的争论,升级为关于真实观察者真实体验的争论,”奥姆罗德说。

在一项分析中,格里菲斯大学物理学家埃里克·卡瓦坎蒂(Eric Cavalcanti)利用这些思想实验证明:为避免矛盾,量子理论要求我们放弃以下两者之一——要么是“局域能动性”(即行动不能影响过去的事件,也不能超光速影响其他事件),要么是“观测事件的绝对性”。放弃前者将动摇爱因斯坦关于引力的所有研究,因此他更倾向于牺牲后者。他的结论基于佩雷斯的那句格言:“即使是已执行的测量,也没有绝对结果,”卡瓦坎蒂说。

对富克斯和罗韦利而言,这些研究只是证实了他们多年来的观点。“他们正在打破一扇本就敞开的窗户,”罗韦利说。他指出,拒绝“绝对性”的诠释尤其在年轻研究人员中越来越受欢迎——《自然》杂志近期对1100多名科学家进行的量子诠释偏好调查便证明了这一点。综合来看,关系论和信息论框架(包括量子贝叶斯主义)获得了21%受访者的支持。值得注意的是,博士生和早期职业研究人员对这些激进理论的支持率,远高于资深研究人员和退休科学家。甚至连此前分别将关系量子力学视为“不一致”、将量子贝叶斯主义视为“反实在论”的物理哲学家内伊,也开始对这些观点产生兴趣。

丽贝卡·马歇尔 摄,LAIF/REDUX 供图,M. 阿塔罗德/SCIENCE 上色

真实的事物,是相对于我们而言真实的事物。

卡洛·罗韦利(Carlo Rovelli)

艾克斯-马赛大学(Aix-Marseille University)

与量子理论的常态一样,并非所有人都认同这些观点。许多物理学家仍然倾向于哥本哈根诠释(《自然》调查中最受欢迎的选择),采用传统的“闭嘴计算”(shut up and calculate)态度。还有一些人坚持保留“客观现实”的替代理论。南安普顿大学物理学家伊维特·富恩特斯(Ivette Fuentes)认为,测量问题的出现是因为量子力学并不完整——它遗漏了引力。“我认为这些引力效应是问题的根源,”富恩特斯说。她驳斥那些将量子波函数仅视为“关系性”或“信息性”的诠释,认为这是在“掩盖问题”。

任何诠释能否成功,关键在于能否预测新的实验结果。2019年的一项研究尝试在实验室中进行真实的“扩展维格纳的朋友实验”:利用三对纠缠光子分别代表维格纳、瓦格纳、希梅娜、贾穆纳以及他们各自的量子实验。研究人员声称,实验结果——光子偏振的相关性——是依赖于观察者的。

批评者对该研究的一些假设提出质疑,例如单个光子是否能算作“观察者”。但领导这项实验的赫瑞瓦特大学物理学家亚历山德罗·费德里齐(Alessandro Fedrizzi)坚持自己的结论。“每当你进行基础性研究时,总会有人站出来……从他们的角度解释你为什么错了,”他说。卡瓦坎蒂目前正试图通过使用更先进的探测器、间距更大的光子,以及与越来越大的宏观物体耦合的“观察者”光子,来弥补实验设计中的漏洞。

然而,要在实验室中精确实现“扩展维格纳的朋友实验”,需要对包含足够复杂观察者的孤立系统进行完全的量子控制。为此,卡瓦坎蒂及其同事提出,利用大型量子计算机进行实验,作为这一思想实验的终极实现方式。在这种尚未建成的计算机上运行的人工智能主体,可以充当两位观察者;而其底层的量子比特架构将允许不同的“朋友”被隔离、纠缠,并根据需要进行操作。“用越来越复杂的观察者进行实验,将使结果越来越有说服力,也越来越具约束性,”卡瓦坎蒂说。

不过,拒绝“绝对事件”引发了一个关键问题:如果物理学家们无法就“发生了什么”达成一致,“我们如何开展科学研究?”法国国家信息与自动化研究所(Inria,专注于计算机科学和应用数学的国家级研究机构)物理学家V·维拉萨尼(V. Vilasini)问道。在去年的一篇论文中,她和一位同事提出了一个框架,用于处理本质上具有“视角依赖性”的“维格纳的朋友”场景。该框架通过数学形式化“海森堡截断”(Heisenberg cut)这一哲学概念——即波函数坍缩的确切界限——来实现这一目标。结论是:物理学家可以通过避免基于不同“海森堡截断”(例如维格纳和希梅娜各自的截断)进行推论,来规避悖论和矛盾陈述。“你实际上不必放弃量子理论;你只需要更谨慎地使用它,”她说。

该框架还解释了为什么在日常生活中,事件似乎是绝对的。我们对“所有人都认同的确定事件”的经典感知,源于我们都生活在“同一个泡泡里”——在这个泡泡中,结果与“海森堡截断”的选择无关。作为宏观生物,我们无法追踪量子粒子固有的不确定性;这些粒子通过不断的相互作用(相当于测量),常规性地坍缩为确定的结果。“剩下的世界中,事实的相对性是不可见的,”罗韦利说,“因此,你我都认同的任何事实,都可以称为‘普遍事实’。”

那么,如果我们无法触及现实的主观性,为什么还要关注它呢?维也纳量子光学与量子信息研究所物理学家马库斯·米勒(Markus Müller)将其与广义相对论及其时间膨胀效应进行了类比——GPS等技术必须考虑时间膨胀效应。“这在日常生活中几乎无关紧要,”米勒说,但“归根结底,理解它被证明是非常重要的。”他认为,如果“非绝对性”确实是物理理论的普遍属性,那么物理学就应该以“体验”为核心。“我们本就属于这一图景——这正是量子理论告诉我们的。”

罗韦利深刻领悟了这一微妙的启示。认识到真理的主观性,为他提供了一种新的人生视角。“它消除了一种痛苦感,因为我明白自己无法触及终极现实,”罗韦利说,“真实的事物,是相对于我们而言真实的事物。”富克斯也用类似的神秘语气表达了自己的感悟:“宇宙的特性在于,你在其中的所作所为至关重要,”他说。他高中时最好的朋友最近表示,量子贝叶斯主义有点像一种精神传统。“也许是吧,”富克斯承认,“如果量子力学说,我有能力改变世界……那么这在某种程度上让生命变得有价值。”

https://blog.sciencenet.cn/blog-41174-1513269.html

上一篇:首个慢性疲劳综合征血液检测方法问世

下一篇:AI+免疫学家=人工智能免疫学家!《科学》