博文

寻找缺失的杜鹃花 | 洛根植物园迁地保护收藏系统评述  精选

精选

|

【内容提要】

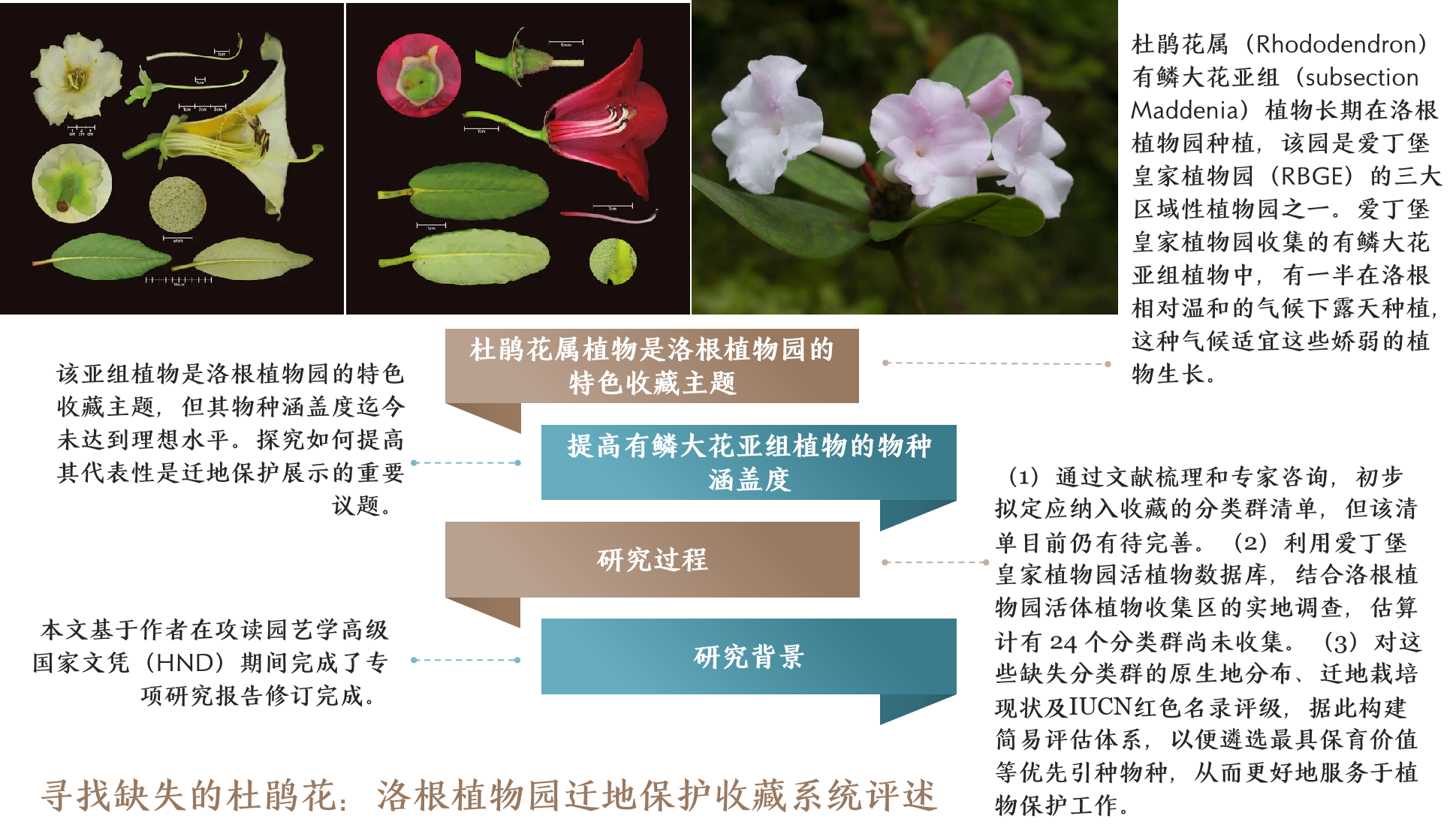

杜鹃花属(Rhododendron)有鳞大花亚组(subsection Maddenia)植物长期在洛根植物园种植,该园是爱丁堡皇家植物园(RBGE)的三大区域性植物园之一。爱丁堡皇家植物园收集的有鳞大花亚组植物中,有一半在洛根相对温和的气候下露天种植,这种气候适宜这些娇弱的植物生长。

该亚组植物是洛根植物园的特色收藏主题,但其物种涵盖度迄今未达到理想水平。探究如何提高其代表性是迁地保护展示的重要议题,研究过程中(1)通过文献梳理和专家咨询,初步拟定应纳入收藏的分类群清单,但该清单目前仍有待完善。(2)利用爱丁堡皇家植物园活植物数据库,结合洛根植物园活体植物收集区的实地调查,估算计有 24 个分类群尚未收集。(3)对这些缺失分类群的原生地分布、迁地栽培现状及IUCN红色名录评级,据此构建简易评估体系,以便遴选最具保育价值等优先引种物种,从而更好地服务于植物保护工作。本文基于作者在攻读园艺学高级国家文凭(HND)期间完成了专项研究报告修订完成。

1 引言

背景

自 1600 年起,杜鹃花属植物就作为观赏植物被引入英国花园。最初引入的是北美物种,19 世纪中期开始有大量来自亚洲的物种(Cox, 1998)。杜鹃花属植物分布于北半球温带地区,范围延伸至东南亚热带地区,并进入澳大利亚。近期的一项分子研究表明,该属起源于亚洲东北部,在东南亚的热带和亚热带地区多样性最高(Shrestha et al., 2018)。

这个庞大的属约包含 1100 个物种,被划分为约 70 个不同分类级别的类群(BGCI, 2022a; McQuire & Robinson, 2009)。本研究聚焦于其中一个类群 —— 有鳞大花亚组。

有鳞大花亚组包含亚洲各地的地生和附生灌木。在英国,它们较为娇弱,花朵通常较大且芬芳(图 1)。这一特点使其备受种植者青睐,而其生长习性决定了它们常被种植在温室中。但在洛根植物园,这些植物能在苏格兰西南部温和的气候下露天茁壮成长。

爱丁堡皇家植物园的杜鹃花属植物

杜鹃花属植物在园艺领域的重要性已得到广泛认可,人们对其进行了全面的收集和研究。浏览爱丁堡皇家植物园的图书馆目录可以发现,相关研究从维多利亚时代早期的文献开始不断发展;此后,研究内容从单一的分类描述,逐渐扩展到分类系统、植物编目与百科全书、野外记录、野外指南、植物插画、园艺建议、学会登记和年鉴、命名和发音指南、重要杜鹃花花园评估、重要人物传记,直至近期由更多不同领域作者开展的植物区系、生态、化学分类和遗传研究。自 19 世纪以来,爱丁堡皇家植物园在这些研究中发挥了重要引领作用(Gibbs et al., 2011)。

图1. 木兰杜鹃(Rhododendron nuttallii Booth),原产于印度、中国、缅甸和越南。尽管其耐寒性评级较低,但在洛根植物园仍可露天生长。该物具有显著的大而皱的叶片。摄影:R. Baines。

爱丁堡皇家植物园与杜鹃花属植物的紧密联系得益于两个因素。其一,爱丁堡的气候适宜杜鹃花生长。该园的温室,以及 20 世纪对本莫尔、洛根和道伊克等区域花园的收购,拓展了爱丁堡皇家植物园的园艺和科研能力。目前,其国家植物收集区包含了约 75% 的已知杜鹃花物种(RBGE, 2022)。

其二,1888 年至 1922 年担任爱丁堡皇家植物园园长的艾萨克・贝利・鲍尔弗爵士(Sir Isaac Bayley Balfour),以及植物采集家乔治・福雷斯特(George Forrest)功不可没。鲍尔弗创建了一个 “临时” 分类系统,满足了园艺需求,并对大量抵达爱丁堡的植物标本进行了整理。其中许多标本是福雷斯特从中国寄来的,由云南永宁的纳西族团队在赵成章的带领下采集(Harvey & Paterson, 2021)。

赫尔曼・斯勒默教授(Hermann Sleumer)于 1949 年发表了现代化的分类系统,但在卡伦(Cullen, 1980)和张伯伦(Chamberlain 1982)对斯勒默系统进行完善之前,鲍尔弗的分类系统一直占据主导地位。他们的工作成果被称为 “爱丁堡系统”(Argent et al., 1998),彰显了他们以及爱丁堡皇家植物园同事们的专业能力。

2 有鳞大花亚组(Subsection Maddenia)

分类学历史

胡克(Hooker, 1849)在1849 年首次描述的隐脉杜鹃(Rhododendron maddenii)(图 2)成为了哈钦松马银花系的模式种,他将 39 个物种归入该系,并进一步划分为 3 个 “自然” 类群:真马银花类、大萼杜鹃类和睫毛萼杜鹃类(1919)。

然而,卡伦(Cullen, 1980)的研究是目前最新的综述。他描述了 12 个新物种,并将另外 18 个物种进行了合并,最终确定为 36 个物种,还有 2 个分类尚不明确,这也是本研究的基础,并参考了Argent et al.(1998)、Cubey (2003)以及McQuire & Robinson (2009)的研究。由于杜鹃花属植物易于杂交(Milne et al., 1999),加之新的发现、学术争论和分类调整,该属的分类学至今仍存在一些未解决的问题。

越南还有尚未命名的分类群(T. Hudson, Tregrehan Garden, 个人交流)。在印度(印度植物调查局局长 Dr A. Mao, 个人交流)及其他地区,尤其是那些植物考察困难或危险的地方,可能还有更多未被发现的物种(H. Lima, Member, Scottish Rhododendron Society, pers. comm.; Gibbs et al., 2011)。鉴于相关争论仍在持续,且缺乏全面的修订,准确界定有鳞大花亚组并非易事。

分布

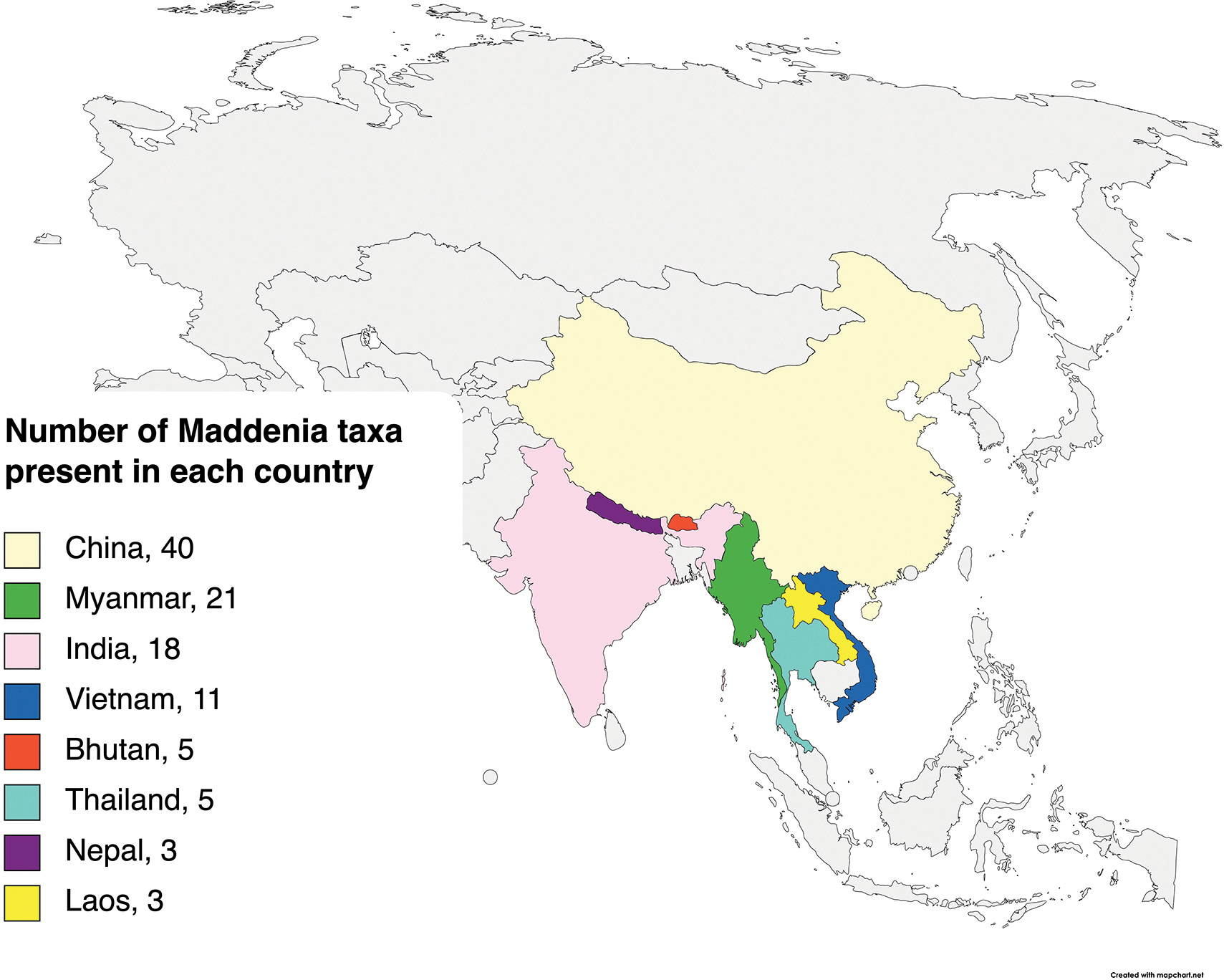

有鳞大花亚组植物的分布范围从印度东北部、尼泊尔和不丹向东跨越喜马拉雅山脉进入中国,向南延伸至缅甸、泰国、老挝和越南(图 3)。大多数物种原产于中国。虽然许多物种的种群规模较小且分布范围有限,但模式种隐脉杜鹃的分布范围几乎涵盖了整个区域。在自然环境中,该亚组植物生长在温带山区(海拔 600 - 4300 米),这些地区降雨和湿度较高;在南方,高海拔地区缓解了亚热带气候的炎热,使其适宜生长。

图 2 模式种滇南隐脉杜鹃,其雄蕊数量较多。登录号为 19150028 的植株拍摄于爱丁堡,也在洛根植物园露天种植。这是爱丁堡皇家植物园最古老的有鳞大花亚组植物之一,由 R.E. Cooper在不丹采集,他后来成为爱丁堡皇家植物园的馆长。该种的种加词是为了纪念孟加拉公务员马登少校(Hooker, 1849)。图片来源:A. Elliott.

总体描述

有鳞大花亚组植物通常高 1 - 3 米,植株较为松散,有地生或附生习性。叶常绿,花(图 4)一般较大,艳丽且常芬芳,颜色白色、奶油色、黄色(Cubey,2003 指出黄色花无香味)或淡粉色,有时带有深色斑点。花萼通常较为明显,花冠漏斗状至钟状,雄蕊 8 - 27 枚,通常约 10 枚。部分物种的树皮会自然剥落。

有鳞大花亚组植物栽培情况

根据阿金特等人(Argent et al., 1998)的研究,按照英国皇家园艺学会之前的耐寒性评级,有鳞大花亚组的大多数物种耐寒等级为 H1(需加热温室) - H2(无需加热温室),不过睫毛杜鹃和弗氏杜鹃的耐寒性更强,可达 H4,这意味着在英国一般的户外环境下能耐寒。

隐脉杜鹃(Rhododendron maddenii)↑

图 3 有鳞大花亚组植物在各国的分布情况:每个国家的物种数量基于《杜鹃花红色名录》(Gibbs et al., 2011)的地理数据,以及之后提交给BGCI的报告(MacKay et al., 2018)。图片由 H. McMeekin使用mapchart.net CC-BY-4.0 制作(Mapchart,2022)

图4 典型花型,图中斑点杜鹃(Rhododendron dalhousiae var. rhabdotum)的红色斑纹(鉴别特征)。胡克(Hooker)为纪念著名植物学家达尔豪西伯爵夫人克里斯蒂安·拉姆齐(Christian Ramsay, Countess Dalhousie),将该种命名为“达尔豪西杜鹃”(R. dalhousiae),并称其为“杜鹃花中的贵族”。该种多为附生植物,在原生地不丹、中国及印度被列为《濒危物种红色名录》中的易危(Vulnerable)物种。摄影:R. Baines

按照英国皇家园艺学会目前的耐寒性评级(该评级与之前并不完全等效,Gardiner, 2013),这些物种的耐寒等级在 H1(高于 15°C)至 H4(-10°C 至 -5°C)之间。

在英国,这些植物常种植于温室中。文献中的普遍建议是,在户外种植时,它们需要:

l 冬季温度较为温和,通常需高于 0°C;需避开干燥强风,但也要保证良好的空气流通,以减少疫霉属等病害。

l 喜腐殖质丰富的酸性土壤(pH 值 4.5 - 6);在排水良好且能保持一定湿度的沙质和壤土中生长良好,用覆盖腐叶土护根效果更佳;

l 可接受全日照或部分遮荫,除北向以外的朝向均可。考虑到英国光照水平较低,全日照可能更适宜(P. 海斯,国家信托布罗迪克花园主管,个人交流)。

此外,一些植物更适合种植在抬高种植,或作为附生植物生长,例如种植在树桩上(图 5)。成熟植株具有一定的耐旱能力。如果盆栽,冬季可保持干燥,甚至让其根部长满花盆(Glendoick,未注明日期)。

爱丁堡皇家植物园活植物收集的有鳞大花亚组

爱丁堡皇家植物园的数据库记录了 703 份有鳞大花亚组活植物(表 1)。首批标本于 1912 年引入,此后除 2010 - 2019 年外,每十年都有新的收集。这些植物材料大多通过国内和国际合作考察从野外采集而来,或来源于其他机构,包括苏格兰国家信托布罗迪克城堡,该城堡拥有有鳞大花亚组植物的国家植物收集(Plant Heritage, 2022a)。基思・拉什福思(Keith Rushforth)是最活跃的采集者,1994 年至 2002 年间引入了 48 份收集品。

图5 洛根植物园中央走廊的避风苗床中,栽培着数种附生型杜鹃花。这些杜鹃或生长于树桩上,或附生于桫椤残茎——左后方那丛开亮黄色小花的低矮灌木,便是近危物种毛柄杜鹃(Rhododendron valentinianum)。摄影:H. McMeekin

来源明确的野生植物材料对保护和科研具有重要价值(卡伦,2004)。因此,爱丁堡皇家植物园的收集政策是将野生来源材料的比例从 53% 提高到 60%(雷等人,2006)。爱丁堡皇家植物园的活体植物收集数据显示,洛根植物园有鳞大花亚组野生采集标本的比例已从所有标本的 12% 增加到现存标本的 42%(表 2),这朝着收集政策目标迈出了重要一步。

洛根植物园的栽培情况

爱丁堡皇家植物园有鳞大花亚组活体植物收集中,有整整一半在苏格兰西南部的洛根植物园露天种植。那里的气候和条件比爱丁堡皇家植物园的其他园区更适宜:降雨量高、温度更温暖、日照时间最长、霜冻天数最少,且积温天数不断增加(Met Office, 2020)。此外,防风林种植和围墙花园为这些娇弱的杜鹃花提供了良好的生长环境(Gibbs et al., 2011)(图 6)。

洛根植物园曾是规模较大的私人洛根庄园的一部分。一个世纪前,庄园主人肯尼斯・麦克杜阿尔(Kenneth McDouall)是杜鹃花协会的热心收藏者和创始人之一(Postan, 1996),他发现洛根的环境适合有鳞大花亚组植物生长。此后,这一传统在历任园长和园艺师的努力下延续至今(R. Baines,个人交流),如今该亚组植物已成为洛根植物园的特色展示主题。

图6. 来自缅甸的霍利克杜鹃(Rhododendrum horlickianum),被列为数据缺乏的红色名录物种。该物种既可陆生也可附生,生长高度可达3米。花为白色,带有粉红色晕染和黄色-橙色的羽毛状花冠。在洛根有6株植物露天生长,在爱丁堡的温带玻璃温室中有1株,如图所示。这些植物是1932年采集的活体标本(Elliott, 2014)。摄影:F. Inches。

杜鹃花属是爱丁堡皇家植物园活体植物收集的关键属之一,因此必须 “展示出丰富的物种数量和多样性”(Rae et al., 2006)。此外,近期种植的有鳞大花亚组植物符合爱丁堡皇家植物园的机构计划,旨在更新展示内容并增加物种展示种类(RBGE, 2015)。

有鳞大花亚组与洛根植物园有着深厚的历史渊源。其物种在洛根的景观设计中生长良好,为园区增添了吸引力。作为一个植物园,这些植物可供研究和保护使用。洛根植物园理应努力打造一个分类学和地理分布上多样化的植物收集区(Rae et al., 2006)。

保护

尽管杜鹃花属不再是爱丁堡皇家植物园科学研究战略的重点类群,但在研究、教育、展示、景观和文化遗产方面仍具有重要价值(Rae et al., 2006),并且在近期的保护工作中也发挥着重要作用。爱丁堡皇家植物园目前领导着BGCI全球杜鹃花保护联盟。该联盟旨在为濒危物种制定合作保护策略(BGCI, 2019)。

杜鹃花属植物在原生分布区域提供了重要的生态系统服务。然而在野外,其三分之一的分类群在一定程度上受到威胁,四分之一尚未得到充分评估(图 7)。面临的威胁包括过度采集、森林砍伐、气候变化和自然灾害(Gibbs et al., 2011)。2010 年至 2014 年间,喜马拉雅温带森林(杜鹃花是林下植物的一部分)的面积平均每年减少 1.2%(Brandt et al., 2017)。

近期在洛根植物园新种植的,也是爱丁堡皇家植物园首次引入的有鳞大花亚组植物,包括滇西肉色杜鹃(Rhododendron carneum)和椿年杜鹃(Rhododendron chunienii)(RBGE, 2018a)。前者原产于缅甸、越南和中国西南部(RBG, Kew, 2022),目前仅在栽培环境中发现(Cullen et al., 2011)。后者原产于中国湖南广西,在分类学上存在争议(Gibbs et al., 2011)。它们的保护等级分别为未评估和数据缺乏,在完成评估之前,这些物种都被视为受威胁物种(Gibbs et al., 2011)。将这些物种纳入爱丁堡皇家植物园的活体植物收集区,符合其收集政策中优先收集具有历史或科学研究价值属种的原则(Rae et al., 2006),也使洛根植物园能够为国际植物保护科学做出贡献。

活植物收集综述

完成植物收集既不现实也无太大意义。然而,洛根植物园的有鳞大花亚组植物收集并非最具代表性,并且前面已提到,近期缺乏分类学修订以及新发现带来了诸多问题。此外,植物死亡虽属正常现象(Rae et al., 2006),但这也是一个学习的机会,有助于更好地了解植物的需求,从而减少未来的损失,尤其是那些最重要的分类群的损失。这些因素综合起来,使得定期审查洛根植物园的有鳞大花亚组植物收集情况变得十分必要。

图7. 洛根地区的气候条件、防风林带和围墙为娇嫩植物的生长提供了优越的环境。有鳞大花亚组植物紧邻围墙生长,并作为下层植被存在。摄影:G. Ewan

由于爱丁堡皇家植物园致力于每年为其整体活体植物收集区增加 2000 份标本(RBGE, 2015),这为扩充有鳞大花亚组植物收集提供了空间。新的收集品将丰富这一已经具有重要历史文化价值的收集区,更重要的是,将为国际植物保护做出贡献,这一点可以向园区游客和公众宣传。

3 目的与目标

本项目旨在探究如何使洛根植物园的有鳞大花亚组植物收集更具全面代表性。为此,确定了四个目标:

l 研究该亚组植物,编制当前分类群清单。

l 确定哪些分类群存在于洛根植物园的活体植物收集中,哪些缺失。

l 查明目标分类群在迁地保护收集区或野外的分布情况。

l 确定新收集的优先顺序。

4 材料与方法

本研究采用观察描述法。通过查阅文献,初步编制有鳞大花亚组植物分类群清单,并与《红色名录》记录(MacKay et al., 2018; Gibbs et al., 2011)以及 “世界植物在线”(POWO)数据库(RBG, Kew, 2022)进行交叉核对。与爱丁堡皇家植物园生物多样性保护网络经理艾伦・埃利奥特博士讨论后,最终确定清单。

首先查询爱丁堡皇家植物园所有有鳞大花亚组植物标本的数据库,按园区对数据进行分类,对于洛根植物园的数据,再按种植床分类。2020 年 3 月,作者在对洛根植物园进行为期两天的

为了追踪缺失的分类群,研究人员搜索了在线数据库。对于相关信息,直接联系了收藏机构负责人,以及文献中提及的专家和植物园。

最后,构建了一个用于确定采集优先级的价值评估体系。该体系根据每个分类群在《红色名录》中的保护评估进行打分,优先考虑中国原产、适宜迁地栽培的杜鹃花(MacKay et al., 2018),以及BGCI植物搜索数据库(BGCI,2022b)中在植物园收藏中出现次数最少的分类群。

5 结果

洛根植物园的物种清单及 “缺失的有鳞大花亚组植物”

本研究发现,有 62 个分类群可能属于有鳞大花亚组。其中 50 个分类群得到了 “世界植物在线”(POWO, Kew, 2022)的认可。在未被认可的 12 个分类群中,有 5 个是近缘种(即与已描述的物种密切相关,但在某些方面存在差异);5 个被记录在《红色名录》中;1 个已发表,但 “世界植物在线” 既未认可也未否决;还有 1 个被记录为处于栽培状态或保存在标本馆中(Cubey, 2003)。出于本研究的目的,所有这些分类群都被纳入研究范围。

调查证实,洛根植物园中至少生长着 38 个分类群的标本(图 8),还有 1 个未明确分类的标本(附录 1)。作者亲自观察到 35 种,标本馆馆长确认了 4 种。爱丁堡皇家植物园的数据库记录了 30 个分类群,有 9 个未被记录。其中 6 个是近缘种或分类不明确。因此,有鳞大花亚组 61% 的分类群以及 29% 的受威胁物种在洛根植物园中均有种植。数据库查询中未包含鉴定状态,而且很少有植物标签记录这一状态。

有 24 个分类群(附录 2)被认为在洛根植物园的收藏中缺失,其中 10 个在分类学上存在争议。例如,根据三位专家(美国华盛顿州西雅图市杜鹃花物种植物园的 S. Hootman、比利时韦斯特拉尔树木园的 J. Ossaer以及挪威卑尔根大学的 P.M. Jørgensen,均为个人交流信息)的观点,冕宁杜鹃(Rhododendron mianningense)可能不属于有鳞大花亚组。

追踪缺失的分类群并确定其优先级

在24个目标分类群中,有18个在人工栽培环境中被发现(图9)。其中17种分布在中国;印度和缅甸各6种;越南2种;泰国和老挝各1种。有10个分类群在不到5个迁地植物园中有收藏。

BGCI的植物搜索数据库(BGCI,2022b)对收藏信息进行了匿名处理,但有助于向收藏者进行询问。通过这些询问以及与已知私人收藏的直接联系,发现有13个分类群在英国的收藏机构中保存。美国华盛顿州西雅图的杜鹃花物种植物园保存了8个物种。英国皇家园艺学会杜鹃花、山茶花和木兰组(RCMG)正在编制英国现存杜鹃花的清单(RCMG植物委员会主席P. Hayward,个人交流)。

沙坝厚叶杜鹃(Rhododendron crassum var. chapaense)在植物搜索数据库中没有记录,但根据相关通信信息,它在3个收藏机构中种植;尽管在数据库查询中没有显示,但它可能已以厚叶杜鹃滇南亚种的名称被收录在爱丁堡皇家植物园中,该植物于1994年由Van On Tram在越南沙巴采集(爱丁堡皇家植物园研究助理D. Chamberlain,个人交流)。H. Lima(个人交流)引用一位专家的观点,认为这些可能是一个大型杂交种群。

图8. 在洛根发现的38个分类群中包括了杜鹃花科的缅甸杜鹃花(Rhododendron burmanicum)。该种为森林边缘生长的黄色花灌木,具有引人注目的肉桂色树皮。摄影:R. Baines。

图9 在20世纪初期的一张照片中,目标分类群之一的白喇叭杜鹃(Rhododendron taggianum)被记录下来。该物种在中国、缅甸和印度的分布范围有限,然而至少有九个植物标本馆收藏了它的标本。乔治·福雷斯特(George Forrest)曾描述该物种为“芬芳迷人”,目前该物种已被列为易危。斯蒂文森(Stevenson)在1930年补充道:“这可能是福雷斯特先生1925年收集的标本中的珍品。”照片来源:RBGE标本馆E00094967。

南岭杜鹃(Rhododendron levinei)、糙柱杜鹃(Rhododendron coxianum)、江西杜鹃(Rhododendron kiangsiense Fang)和白喇叭杜鹃(Rhododendron taggianum)曾在洛根植物园种植过。翅柄杜鹃(Rhododendron fletcherianum)和弗勒里杜鹃(Rhododendron fleuryi)目前分别在本莫尔植物园和爱丁堡植物园种植。翅柄杜鹃和弗勒里杜鹃在爱丁堡植物园进行过繁殖(D. Chamberlain, 个人交流)。武鸣杜鹃(Rhododendron wumingense)未出现在爱丁堡皇家植物园的数据库中,但在爱丁堡皇家植物园2018年在线活体植物目录中显示其在本莫尔植物园种植(RBGE, 2018c)。睫毛萼杜鹃(Rhododendron ciliicalyx Franch.)在洛根植物园有种植,不过是以 “沃尔特·梅纳德” 这个栽培品种的形式,而非该物种本身。

在10个存在分类争议的类群中,柳叶杜鹃(Rhododendron iteophyllum)被认为缺失,但爱丁堡皇家植物园可能已将其归在台湾杜鹃(Rhododendron formosum Wall.)名下(D. Chamberlain,个人交流),而台湾杜鹃是 “世界植物在线”(邱园,2022)认可的名称。

睫毛萼杜鹃(Rhododendron ciliicalyx Franch.)

白喇叭杜鹃花(Rhododendron taggianum)

江西杜鹃(Rhododendron kiangsiense Fang)

台湾杜鹃(Rhododendron formosum Wall.)

武鸣杜鹃(Rhododendron wumingense)

确定 “缺失的有鳞大花亚组植物” 的优先级

根据基于评分的系统(附录 2),优先级排在前五位的分类群均为极度濒危物种,其中优先考虑的是三种中国原产的物种。

第一种是线裂杜鹃(Rhododendron linearilobum),其种群数量不足 50 株,仅分布在云南南部一处悬崖边缘;目前仅在一家植物园中有收藏(BGCI,2022b),不过该记录的真实性存疑(S. Hootman,个人交流)。第二种是菱叶杜鹃(R. rhombifolium),仅存两个碎片化的种群中(Gibbs et al., 2011),且仅在两家植物园中有收藏(BGCI,2022b)。第三种是冕宁杜鹃(R. mianningense),生长在一座山上的未受保护区域(Gibbs et al., 2011),在四家植物园中有收藏(BGCI, 2022b)。第四种是弗勒里杜鹃(R. fleuryi),原产于越南北部,已知的成熟植株仅有 6 - 10 株(Gibbs et al., 2011),且仅在一家植物园中有收藏(BGCI, 2022b)。

排在第六至第十位的分类群,要么属于濒危、易危物种,要么属于近危物种,并且都来自小种群。其中第六种和第七种,由于生长在难以到达或受到保护的地区,可能相对安全(Gibbs et al., 2011)。在第 11 - 24 位的分类群中,有 7 个被列为数据缺乏(因此被认为受到威胁);3 个未被列入名录,2 个未进行评估。弗勒里杜鹃和拟马登杜鹃(Rhododendron pseudomaddenii A.A.Mao & Bhaumik)这两个分类群被认为属于无危物种。

6 讨论

本研究旨在探究如何让洛根植物园的有鳞大花亚组植物收集更具全面代表性。通过分类学研究编制物种清单,并对洛根植物园的植物收集情况进行调查后,本研究发现,在62种有鳞大花亚组植物分类群中,有24种缺失。其中,75% 的缺失种类可以从世界各地的迁地植物园收集中获得。

鉴于近期缺乏分类学修订,预计界定有鳞大花亚组会有困难。首次进行此项界定的J. 哈钦松曾警告称 “探索之路并不轻松”(Stevenson, 1930)。从本研究与专家的交流中可以明显看出,相关争论仍在持续。

虽然 “世界植物在线”(POWO)提供了有用的名称记录,但它并未指明亚组,也不认可毛等人(Mao et al., 2017)提出的分类群。因此,在12个 “未被认可” 的名称和存在争议的分类群得到解决之前,将它们纳入研究似乎更为谨慎。所以,本研究中的62个分类群数量只是一个估计值,有待未来其他研究人员进一步核查。

数据显示,爱丁堡植物园种植的有鳞大花亚组植物种类最多(39种),考虑到爱丁堡植物园作为爱丁堡皇家植物园主要研究基地,拥有众多温室,这并不意外。然而,本研究发现,洛根植物园种植的种类与之相近,且是露天种植,损耗率比爱丁堡植物园室内种植的更低。这符合 “适地适植”(the right plant in the right place) 的收集政策,也减少了室内种植对环境的影响。若不是需要保留备份材料,爱丁堡植物园的全部收集都可以转移到洛根植物园(或者更广泛地与其他植物园共享)。实际上,严寒的冬季会让洛根植物园的露天植物面临风险,这可能是数据显示2000年、2008年、2009年和2010年该地植物死亡率上升的原因。

洛根植物园种植了超过半数的有鳞大花亚组植物分类群,这在意料之中,因为该亚组是洛根植物园的特色展示主题之一。该园拥有29% 的受威胁分类群,因此还有提升这一比例的空间。评估收集的遗传多样性,持续增加已知野生来源的材料(或许还可以处理掉栽培来源的材料),将提升其保护价值。虽说如此,尽管本研究未涉及栽培品种,但在观察过程中发现的刺枝杜鹃 × 缅甸杜鹃 '洛钦什斯宾伯'(图10)被列入了 “濒危” 名单(RCMG, 2015),也就是说目前在植物收藏中找不到它,市面上也没有售卖(植物遗产组织的植物保护官员L. Pitman,个人交流)。种植该品种既符合植物遗产组织保护栽培品种的工作(Plant Heritage, 2022b),也与英国皇家园艺学会杜鹃花、山茶花和木兰组保护珍稀杜鹃花物种及杂交种的工作相符(RCMG, 2022)。

图10 生长在洛根的有鳞大花亚组杂交品种刺枝杜鹃 × 缅甸杜鹃 '洛钦什斯宾伯'(Rhododendron spinuliferum × burmanicum ‘Lochinch Spinbur’)由邓弗里斯-盖洛韦地区卡斯尔肯尼迪的斯泰尔勋爵于1958年培育并引种(Leslie, 2004文献)。该人工杂交品种的栽培现状被评估为濒危级别(RCMG, 2015 报告)。摄影:R. Baines

准确的植物信息记录管理是植物收藏的核心特征(PlantNetwork, 2006),对于迁地保护收藏而言更是至关重要(Badley et al., 2004)。然而,本文所使用的爱丁堡皇家植物园的数据存在局限性。例如,部分数据与调查结果不一致,或者与爱丁堡皇家植物园2018年在线活体植物目录(RBGE, 2018c)不匹配(图11)。这可能是由于数据不完整或不准确、数据录入存在预期延迟、查询标准条件有误,最有可能的原因则是生成数据查询与开展调查之间存在时间差。

本研究并未记录植物是否经过鉴定核准,即现有植物名称是否已确认、是否需要更改,或者植物身份是否已确定(Rae et al., 2006)。因此,洛根植物园有鳞大花亚组植物收藏在达到收藏政策中“40%鉴定率”这一目标方面进展如何尚不清楚。虽然在爱丁堡皇家植物园的区域植物园中进行植物鉴定更为困难(Cubey & Gardner, 2003),但可优先鉴定符合目标条件的植物样本:例如,那些仅鉴定到属级的植物、具有保护重要性的植物以及首次开花的植物(Rae et al., 2006)。

追踪"缺失的花杜鹃"

正如前文所述,BGCI的PlantSearch数据库对植物收藏信息进行了匿名化处理。因此,我们无法确定这些数据库中的收藏记录,与通过文献检索和直接联络所获得的植物园收藏信息之间究竟存在多大的重叠。值得注意的是,这两种调查方式的回复率都很可能受到了新冠防疫限制措施的影响。

图11 采自云南的香花白杜鹃(Rhododendron ciliipes)。该物种在《濒危物种红色名录》中被评为数据缺乏等级,已知分布于云南西部和缅甸北部极狭窄区域。罗根植物园的现存记录中未见该物种,但爱丁堡皇家植物园活植物收藏目录(RBGE,2018c)显示其栽培于爱丁堡。作为英国植物园收藏的13个目标分类群之一,该种在完成植物检疫评估后,可考虑移植至罗根园区或进行扩繁。摄影:C. Tasker

如果直接联系组成BGCI全球杜鹃花保护联盟的 16 家机构,可能会发现更多的迁地资源。同样,一旦英国皇家园艺学会杜鹃花、山茶花和木兰组(RCMG)公布其清单,或许还会有更多发现。英国收藏的 13 个分类群,在通过植物健康评估、获得许可,并且其登录时间早于 2014 年《名古屋议定书》(NP)生效期,从物流角度来说可能最容易获取。被列为 “不在植物园收藏范围内” 的 7 个分类群,需要从中国(其中 5 个来自中国,拥有这些分类群将扩充爱丁堡皇家植物园本就丰富的中国植物收藏;RBGE,2019)、印度和越南野外采集。除了更为复杂的实际物流工作,野外采集还需要其他保障措施和合同流程,这需要考虑时间成本和预期结果。

例如,为遵守《名古屋议定书》规定,爱丁堡皇家植物园必须尽职调查,确保所采集的任何遗传材料来源合法。实际上,这意味着要获得原产国相关部门的事先知情同意,就采集、出口事宜协商双方认可的条款,并签订材料转让协议(爱丁堡皇家植物园生物多样性科学家 P. Wilkie,个人交流)。

所幸爱丁堡皇家植物园与许多国家都建立了互信关系,并且已经与多个外国机构开展合作,包括中国云南的中国科学院昆明植物研究所和越南河内的生态与生物资源研究所。在这些组织的支持下,爱丁堡皇家植物园将尝试推进合同流程并开展实地考察(R. Baines; P. Brownless, Supervisor, RBGE; P. Wilkie, 个人交流)。

此外,洛根植物园可以把工作重点放在合作开展就地保护,基于此建立虚拟收藏,并在园区的探索中心展示。

在 24 个目标分类群中,只有 6 个物种在栽培环境中(即在 6 家及以上植物园中)受到充分保护的栽培安全。采用不同采集标准时,可能会把那些保护状况最不理想的物种,和那些来自规模最小、生存状况最不稳定种群的物种,排在BGCI重点关注的中国物种之前(MacKay et al., 2018)。例如,在此处排名第 20 的弗勒里杜鹃,仅在越南一个极小的种群中有发现,该种群只有 6 - 10 株植株,并且在《红色名录》中被列为极度濒危物种。

无论如何,理想的植物收藏应包含来源可靠、具有遗传多样性的野生材料。这一点以及遵守国际公约的要求,将指导所有的采集工作。

新冠疫情对本研究造成了限制。爱丁堡皇家植物园活植物收藏区的访问受限,植物园的工作人员有时也无法通信。即便如此,一些受访者迅速提供了帮助,还有人愿意分享其收藏的材料,这显示出国际社会为实现植物保护这一共同目标而开展的合作。

希望这项关于洛根植物园有鳞大花亚组植物的初步研究,能为爱丁堡皇家植物园对杜鹃花属植物的整体研究做出贡献,更具体地说,能满足日益增长的对提升植物收藏保护价值的需求。为此,提出以下建议:

(1) 对有鳞大花亚组进行分类学修订。

(2) 根据收藏政策中 60% 野生来源和 40% 鉴定率的目标,重新评估洛根植物园有鳞大花亚组的收藏情况。

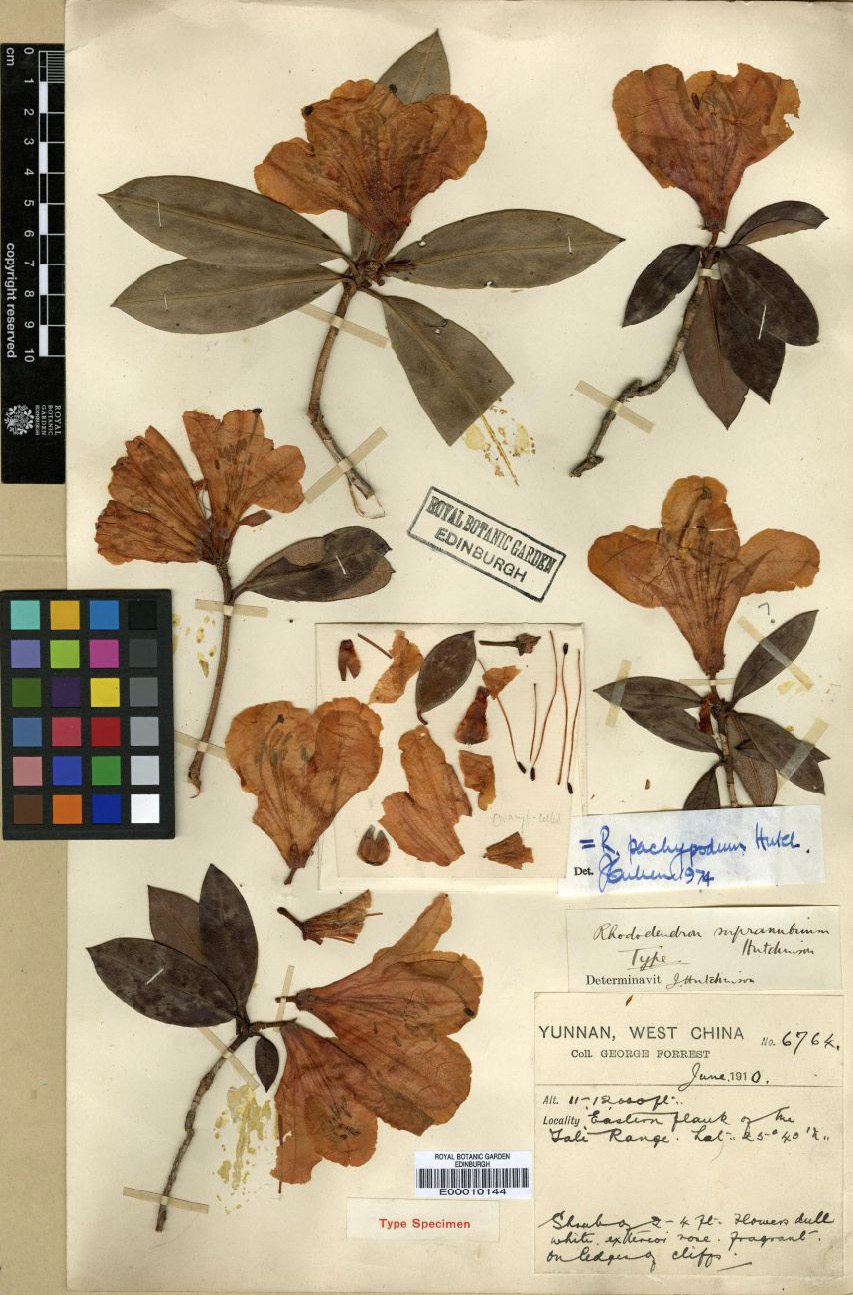

(3) 根据收藏政策中对标本馆材料(图 12)、图像、DNA、物候和园艺数据的信息采集目标,评估该收藏。

(4) 核实数据错误,并在必要时对数据库进行修正。

(5) 对收藏的植物进行健康调查,确定是否有收藏活体标本需要更换或繁殖。

(6) 评估收藏的遗传多样性,以提升其保护价值。

(7) 从爱丁堡皇家植物园的其他园区获取目标分类群,并与其他植物园和采集者合作,确保获取具有遗传多样性的野生来源材料。

(8) 参与一个国际项目,将受威胁程度最高的物种引入中国和苏格兰的迁地收藏中。

(9) 与爱丁堡皇家植物园的科研、园艺和游客服务部门的工作人员及志愿者讨论监测和解读植物收藏的机会。

(10) 考虑申请植物遗产组织的国家植物收藏地位。

(11) 考虑进行气候模拟,以确定洛根植物园是否仍适合种植有鳞大花亚组植物。

7 结论

本研究认识到有鳞大花亚组未来会被修订,但目前估计洛根植物园的收藏中缺少 24 个此类分类群。按照爱丁堡皇家植物园的政策,在管理植物收藏时,需要对其进行审查,找出差距,并与他人合作获取新的材料。

图12 本研究建议依据活植物收集政策评估标本信息完整性。图示为有鳞大花亚组主模式标本——1910年6月福雷斯特团队在云南采集的云上杜鹃(Rhododendron supranubium,1974年被Cullen重新鉴定为Rhododendron pachypodum Balf. f. & W. W. Sm.)。标本编号E00010144,藏于爱丁堡皇家植物园标本馆。

后续研究可能在其他机构发现具保育价值的材料。通过整合现有资源与野生采集,将有效增强洛根植物园迁地收藏的遗传多样性——这比单纯追求收藏完整性更具意义。

延伸阅读:

McMeekin H (2022)Missing Maddenia: A Review of Rhododendron Subsection Maddenia at Logan Botanic Garden. Sibbaldia: The International Journal of Botanic Garden Horticulture, no. 21 (July): 35-56. https://doi.org/10.24823/Sibbaldia.2022.1927.

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1480663.html

上一篇:龙头竹的繁殖 | 一种适用于展示温室大型植物繁殖的简化方法

下一篇:国家植物园应注重管理具有高保护价值的植物收藏