博文

国家植物园时代种源利用应注重支持重要产业未来发展  精选

精选

|

【内容提要】

利比里卡咖啡(Liberica coffee)作为全球三大商业咖啡物种之一,其产业化发展呈现出显著的复兴潜力。系统梳理利比里亚咖啡的种植历史发现,该物种在20世纪初未能实现规模化商业栽培的关键制约因素,涉及种质选育策略失当与后处理技术体系不完善。当前全球咖啡供应链面临结构性挑战:阿拉比卡(C. arabica)与罗布斯塔(C. canephora)两大主栽物种受限于遗传多样性匮乏导致的产量瓶颈与市场价格波动,叠加气候变化引发的适生区缩减危机。在应对气候变化的适应性策略中,开发新型咖啡作物相较品种改良与种植模式调整更具系统优势。尽管当前利比里卡咖啡在全球商业咖啡市场占比不足2%,但其优良变种埃塞尔萨(C. excelsa)在非洲次撒哈拉地区的规模化试种已展现显著生态适应性。研究进一步论证该物种的风味特性与生物碱含量特征,特别是其耐高温高湿的生理特性,为构建气候智慧型咖啡生产体系提供了潜在解决方案。这为我国国家植物园时代植物资源利用提供了研究案例和植物资源利用的方向与思路。

引言:全球咖啡产业百年格局更迭

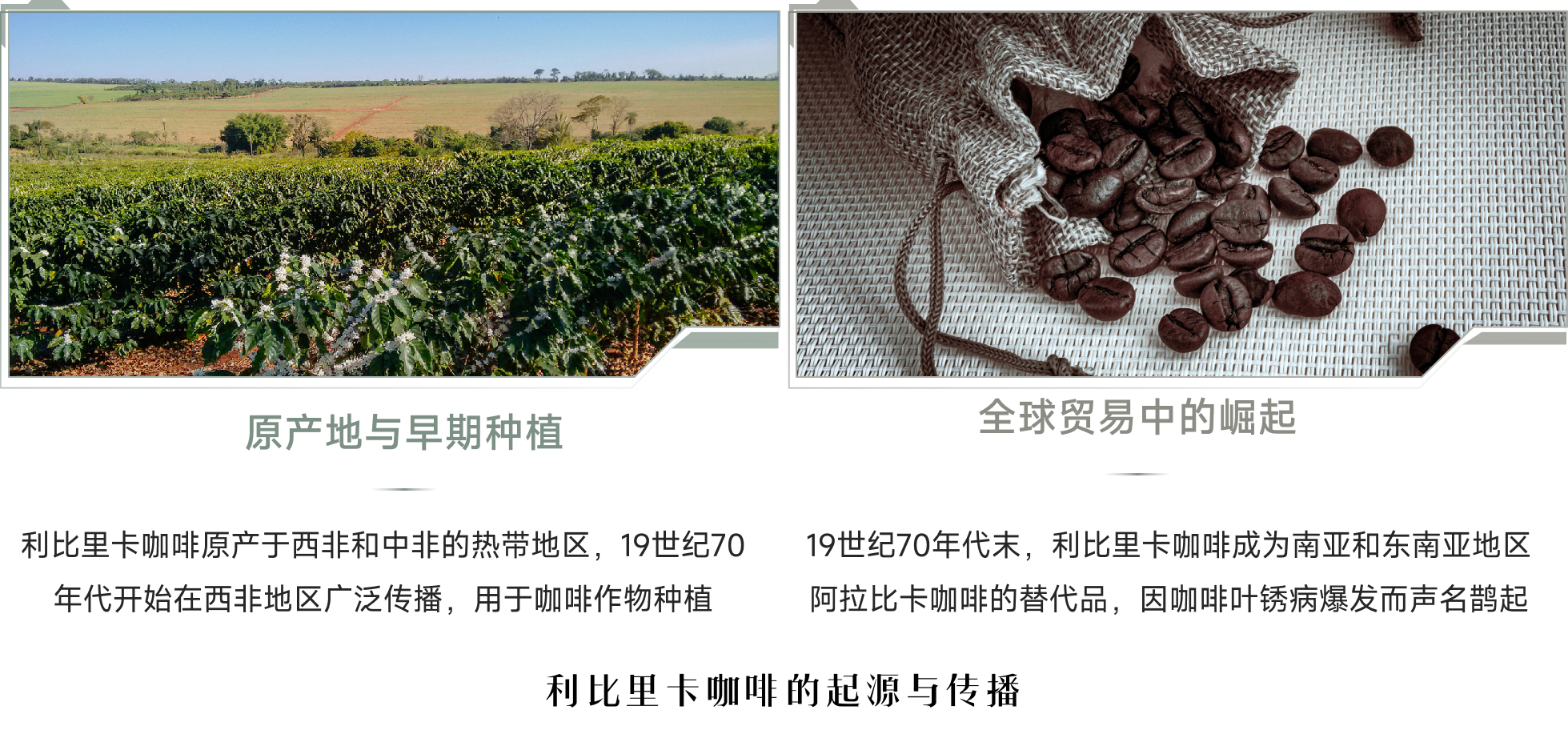

咖啡作为全球重要经济作物,其产业百年格局更迭却鲜为人知。19世纪80年代,咖啡叶锈病肆虐美洲和亚洲产区,抗病性较弱的阿拉比卡咖啡(Coffea arabica,小粒咖啡)遭受重创。由此催生了物种替代浪潮,具有抗病优势的利比里卡(Coffea liberica,大粒咖啡)迅速替补,形成与阿拉比卡、罗布斯塔(C. canephora,中粒咖啡)并驾齐驱的特殊时代。

20世纪20年代咖啡叶锈病消退,风味更优的阿拉比卡凭借集约化种植强势回归。至20世纪中叶,全球咖啡产业完成结构性调整:阿拉比卡占据55%市场份额,耐高温高湿的罗布斯塔维持45%占比,而利比里卡因风味特征与机械化生产适配度低,占比不足2%,逐渐退守东南亚传统种植区。

当前全球咖啡产业面临双重挑战:气候变化与需求激增。研究显示,到本世纪末咖啡适生区可能缩减50%以上,而全球消费量近30年已增长77%。最新研究表明,曾经历从鼎盛到衰落的利比里卡咖啡正显现复苏潜力。在东南亚婆罗洲、东非乌干达等地维持着适应性种植体系,其耐旱、抗病特性与气候变化需求高度契合。现代加工技术的突破更显著改善了其风味表现,促使学界和精品咖啡市场开始重新评估其价值。在气候变化和现有咖啡产业发展趋势下,利比里卡或将成为继阿拉比卡与罗布斯塔之后,支撑全球咖啡产业可持续发展的第三极物种。

1 历史沉浮:从鼎盛到衰落

关于咖啡属植物的一般认知是,阿拉比卡(Coffea arabica,小粒咖啡)和罗布斯塔(Coffea canephora,中粒咖啡)占据全球咖啡产量的绝对主导地位。这种产业格局的形成,使得同属的利比里卡咖啡(Coffea liberica,大粒咖啡)长期处于被忽视状态。

19世纪80年代,全球咖啡产业因叶锈病大流行遭遇重大危机,阿拉比卡咖啡种植园成片凋敝的困境中,利比里卡咖啡凭借其卓越的抗病性迎来历史性机遇。在菲律宾殖民当局推动下,1887年吕宋岛建立的利比里卡示范种植园取得突破性进展——单株产量达阿拉比卡品种的2.3倍,且能在海拔200米以下的湿热平原规模化栽培。这种特性迅速引发爪哇、苏门答腊等荷兰殖民地的种植热潮,至1895年东南亚地区已形成纵跨12个纬度的利比里卡种植带。1898年《马尼拉农业公报》记载的特殊案例显示,在遭受台风的宿务岛种植园,利比里卡植株存活率仍保持在78%以上,远超同期罗布斯塔品种的53%。西非原产地亦同步发展,利比里亚政府1889年颁布的《咖啡振兴法案》明确将利比里卡列为战略经济作物,通过税收优惠政策使蒙罗维亚周边种植面积在十年内扩张了17倍。

随着1920年代咖啡叶锈病危机的消退,国际咖啡市场格局发生结构性调整。阿拉比卡咖啡在改良抗病品种后实现强势回归,其细腻风味重新赢得消费市场青睐。与此同时,利比里卡咖啡的固有缺陷逐渐显现:15米树高导致鲜果采摘需要搭建竹制高架或直接砍伐枝条,单位面积采收成本较矮化栽培的阿拉比卡高出47%(1948年爪哇种植园数据)。二战后全球劳动力成本攀升更放大了这种经济劣势,马来西亚槟城地区在1952-1957年间因此缩减了83%的利比里卡种植面积。殖民经济体系瓦解带来的连锁反应同样致命,新兴独立国家将原殖民时期咖啡庄园改种橡胶、油棕等经济回报率更高的作物,菲律宾棉兰老岛在1960年代完成这种种植结构转型。而国际咖啡组织(ICO)1959年推行的"高产咖啡计划"彻底将利比里卡边缘化——该计划将罗布斯塔确立为标准化商业品种,导致利比里卡在全球咖啡贸易中的份额从1945年的22%骤降至1975年的不足1%。

2 当前复苏:区域热点及模式转型

当前,利比里卡咖啡在东南亚及东非部分区域仍维持小规模种植格局,主要分布区域涵盖马来西亚(沙巴州、砂拉越州)、菲律宾、印度尼西亚等东南亚国家,以及乌干达与南苏丹等非洲国家,其种植规模呈现显著扩张态势。文献研究表明(Davis et al., 2022),马来西亚利比里卡咖啡种植面积已突破3,400公顷,显著超越阿拉比卡咖啡种植,占该国咖啡总产量的73%。在乌干达与南苏丹地区,农户基于罗布斯塔咖啡生产问题的持续加剧,逐步转向利比里卡咖啡种植,传统半野生模式(年单产2-3吨/公顷)转向林农复合模式,将埃塞尔萨咖啡作为经济作物与遮荫树种协同栽培,实现年均产量400-600千克/公顷。南苏丹最近出现了大型的埃塞尔萨咖啡种植园,并启动了广泛的种植户计划,其规模已从数百个小农场扩展到200公顷,其种植复兴与乌干达类似,主要靠农民自主选择,而非外部利益相关者或干预机构的建议。

乌干达目前有超过200个农场从事埃塞尔萨咖啡规模化种植,且种植面积呈现逐年递增趋势。德韦夫雷咖啡得以推广主要归因于罗布斯塔咖啡生产面临的严峻挑战,特别是咖啡枯萎病频发、干旱胁迫持续加重以及虫害肆虐(特别是茎干蛀虫和枝条蛀虫等关键害虫)。田间实测数据显示,德韦夫雷变种单株年产量稳定维持在30-60公斤鲜果,高产植株可达到70-80公斤。在市场流通环节,通常与罗布斯塔咖啡混合加工或直接以罗布斯塔咖啡名义销售,2022年首次实现专门出口至英国市场的历史性突破,此前数年间已有少量德韦夫雷咖啡以"Kisansa咖啡"品牌进入意大利市场。

3 利比里卡:重获新生的驱动力与未来潜力

全球咖啡产业面临气候变化威胁,传统阿拉比卡咖啡受高温、病虫害等挤压。为应对挑战,业界转向开发新型咖啡作物,利比里卡咖啡及其变种埃塞尔萨凭借抗逆性优势,成为推动产业革新的关键驱动力。

盛衰后的复兴契机

回溯19世纪末,利比里卡曾因抗病性强、果实大而获短暂流行,然因风味不及阿拉比卡、加工难度高而逐步退出主流栽培体系。全球气候变化背景下阿拉比卡抗逆性缺陷,为再评估利比里卡提供了历史契机。近年来东南亚和非洲主要咖啡产区频发极端天气,导致阿拉比卡产量持续波动,而利比里卡的高温耐受性、抗叶锈病和低海拔适应特性,使其成为战略性替代选项。加之全球消费市场对咖啡风味谱系多样性需求上升,推动了利比里卡的商业化复苏。

生物学优势与埃塞尔萨的突破

利比里卡的核心竞争优势在于其卓越的生态适应性。相较于比阿拉比卡,可耐受更高温度(24-30℃)和更广泛的海拔范围(0-800米),且对叶锈病具有显著抗性。其变种埃塞尔萨通过基因表达实现了性状改良,果实体积呈现缩小趋势但风味更细腻,酸度指标提升且具有典型的热带水果脂类香气与木质素衍生物的复合香气特征,弥补了传统利比里卡风味粗糙的缺陷。分子生物学研究表明,埃塞尔萨杂交潜力显著,与罗布斯塔或阿拉比卡的基因兼容性为培育抗逆性强、风味平衡的新品种提供了遗传基础。

产业化进展与市场潜力

利比里卡的复兴已从理论迈向实践。乌干达、菲律宾等国开始规模化种植,部分庄园将其作为气候风险对冲作物。零售端,欧美精品咖啡市场出现利比里卡单品豆,电商销量逐年增长,价格较阿拉比卡溢价30%-50%。埃塞尔萨则凭借独特风味跻身高端拼配原料,吸引第三波咖啡浪潮的从业者。研究机构与企业合作加速,如世界咖啡研究所(WCR)正推动其基因测序与标准化加工技术开发,以解决传统发酵不均、品质不稳定的问题。

尽管前景广阔,利比里卡的推广仍面临瓶颈:单位面积产量较低、采收成本高、消费者认知度不足。然而,随着育种技术突破(如矮化植株以提升密度)和加工工艺创新(厌氧发酵优化风味),其经济性正逐步改善。未来,利比里卡及其变种或将以“气候韧性咖啡”定位切入主流供应链,同时在精品市场打造差异化价值。若产业链协同升级,这一古老物种有望重塑全球咖啡生产版图,成为可持续农业与风味创新的双重标杆。

4 有关咖啡物种知识

全球咖啡产业的重要物种有小粒咖啡(Coffea arabica,阿拉比卡)、中粒咖啡(Coffea canephora,罗布斯塔)和大粒咖啡(Coffea liberica,利比里卡)三种,其中小粒咖啡和中粒咖啡分别占全球产量的 56% 和 43%,大粒咖啡不足2%。在咖啡种植历史上,利比里卡曾兴盛并与阿拉比卡和罗布斯塔并驾齐驱,但由于利比里卡的形态多样性,在其短暂兴盛及其结束后,为解释其显著的形态变异,大量近缘类群被发表为新物种,其中Coffea dewevrei(1899年)和埃塞尔萨(Coffea excelsa)(1903年)尤其值得关注。分类学家通过形态学和分子数据确认利比里卡咖啡分为两个变种:原变种(C. liberica var. liberica)和埃塞尔萨变种(C. liberica var. dewevrei)。标志性名称“Excelsa”(埃塞尔萨)指代埃塞尔萨变种,而“Liberica”指代利比里卡咖啡原变种,广义利比里卡物种(Liberica sensu lato)则包括了埃塞尔萨变种。

5 结语

邱园汇通乌干达的专家详细分析了利比里卡咖啡作为主要咖啡作物复兴的可能性,并提供了具体的论据、数据、数值和实例来支撑结论。在全球气候变化和咖啡产业面临结构性挑战的背景下,利比里卡咖啡的复兴不仅为咖啡产业的可持续发展提供了新的思路,也为我国国家植物园时代在植物资源利用方面提供了宝贵的启示。首先,重视重要类群物种的多样性保护是基础。利比里卡咖啡及其变种埃塞尔萨的生态适应性和独特风味特性,凸显了物种多样性在应对气候变化中的重要性。其次,发掘和利用这些物种的潜力是关键。通过现代育种技术和加工工艺的创新,可以提升利比里卡咖啡的产量和品质,使其成为气候智慧型咖啡生产体系的组成部分。最后,聚焦支持气候变化背景下的产业发展是未来方向。利比里卡咖啡的复兴案例表明,通过科学研究和市场推广,可以将传统物种转化为适应未来市场需求的新型作物,为全球咖啡产业的可持续发展提供新的动力。

延伸阅读

Davis, A. P., Kiwuka, C., Faruk, A., Walubiri, M. J., & Kalema, J. (2022). The re-emergence of Liberica coffee as a major crop plant. NATURE PLANTS, 8(12), 1322-1328.

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1479082.html

上一篇:国家植物园时代应注重原生乡土植物利用与生计改善

下一篇:山药:养活世界的作物