博文

《周易》解字之“班”04-易学51

||

《周易》作为一部文学作品,其在选字、选词方面力求形象、生动、准确,颇具后世“微言大义”的特点,以字传神。 继前文对《震》卦中“虩”(xì)、“苏”和“矍”(jué)三字的分析后[1],本文将进一步探讨《屯》卦中“班”字的运用。

“班”字在《周易》中仅出现三次,且均在《屯》卦中[2],并构成“乘马班如”的固定句式。在《屯》卦中,与“乘马班如”类似的句式还有“屯如邅如”和“泣血涟如”。其中,“屯”形容众人聚集之状,“邅”描绘队伍迂回前进之态,“涟”则刻画水流连绵之貌。由此推断,“班”亦应指代某种状态。

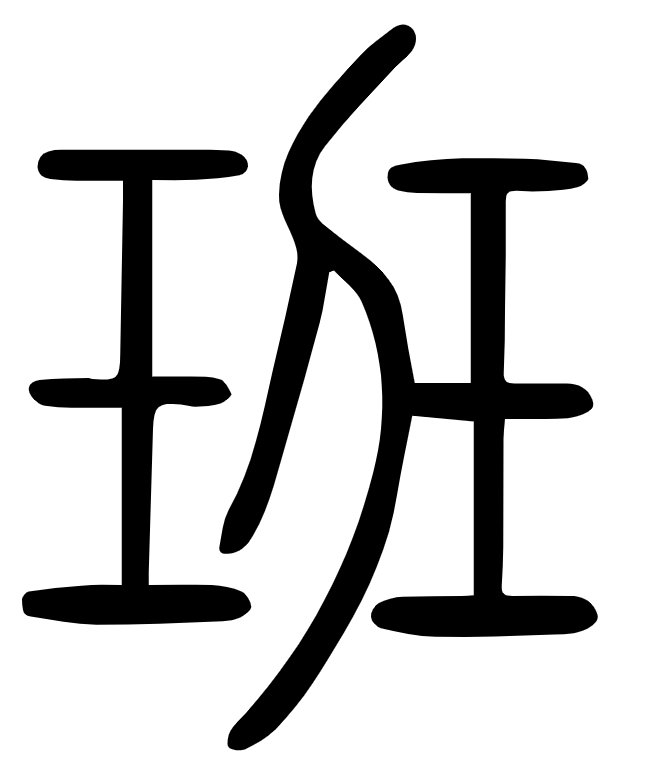

从字形结构来看,“班”为会意字,由“玨”和“刀”组成。金文中的“班”字,中间为“刀”,两侧为“玉”,形象地描绘了用刀分割玉石的场景。其本义为分割玉石。《说文解字·玨部》释“班”为“分瑞玉”[3],并解释“瑞”为“以玉为信也”,即以玉作为信物。

从字形结构来看,“班”为会意字,由“玨”和“刀”组成。金文中的“班”字,中间为“刀”,两侧为“玉”,形象地描绘了用刀分割玉石的场景。其本义为分割玉石。《说文解字·玨部》释“班”为“分瑞玉”[3],并解释“瑞”为“以玉为信也”,即以玉作为信物。

许慎在《说文解字》中的解释具有较高的可信度。古代“玉石文化”盛行,玉石的加工和使用十分普遍,汉字中也因此存在大量与玉相关的字。“班”字的造字法,形象地描绘了将大块玉石分割成相同大小的规整小块的过程。由此引申出以分割后的玉石作为信物,符合逻辑推演。

在理解“班”的造字义后,我们需将其与“乘马”,即骑马的行为联系起来,以还原其在具体语境中的含义。由此,我们可以提出以下三种可能的假设:

第一种假设是,将玉石分开的声音,其声如“班”,“班”字很可能表示声音。马匹行路,马蹄踏地,发出的声音或许能引发联想,以此来形容骑马行路的样子。也就是说,“班”很有可能是象声词,马蹄踏地的声音,如同将玉石分开的声音一样,清脆可闻。这种假设生动形象,符合《周易》的写作特点,也能从古代文献中找到一些线索。《左传·襄公十八年》中有“有班马之声”的记载[4],【注】解释为“班,别也。夜遁马不相见,故作离别声也”。这个记录或许是从声音的角度来形容马蹄声。

但这个假设也存在很大的问题:其一,在“屯如邅如”、“泣血涟如”、“有孚挛如”、“贲如濡如”等类似的句型中,没有出现过象声词的例子,贸然认为“班”是象声词,过于武断。其二,《左传》中的“班马”或许是“班”字决断意义的引申。因为“班”有分割玉石的意思,所以将其理解为离别,可能并非从声音的角度出发。也就是说,《左传》【注】中的解释“夜遁马不相见,故作离别声也”只讲离别,并不涉及声音。

第二种解释是,既然“班”有分割玉石之意,那么“乘马班如”很可能指骑马离开都邑(很可能指岐邑,即文王聚族而居之地)。这种解释与《屯》卦的整体叙事相关。《屯》卦讲述的是商王帝乙答应将妹妹嫁给文王,文王率众前往殷都迎亲的故事。因此,《屯》卦三次提及“乘马班如”,或许是表达离开时的感慨。

然而,这种解释也存在问题:其一,若将“班”解释为离别,那么“乘马”和“班”则成为并列的行为,这与“如”的用法不符。“某某如”在《周易》中通常是直接比喻,表示某种状态或样子。例如,“屯如邅如”形容迎亲队伍众人聚集,沿路迂回前进的样子。我们可以在口语中说“离别的样子”,但在逻辑上却难以成立。其二,这种解释的出发点是“班”表示离别,但这种解释本身可能存在偏差。在“班”的众多义项或语义群中,“别离”只是一个较为生僻的语义,而常见的语义群则是“排列”和“次序”。虽然《集韵》有“班,别也”的解释,且《左传》中有“有班马之声”的记载,但这里的“班”也可能是指挥和排列的意思,例如“班师回朝”指的是将队伍按次序排列好,指挥行进,“班马之声”也可能具有相同的含义。也就是说,《左传》【注】的解释可能存在误解。

第三种解释是,“班”的本义为分割玉石原料,但分割的目的是为了按次序排列,以便继续加工。也就是说,将玉石分割成一块块,是为了便于排列和区分。所有“班”的引申义都与这个基本义相关。

《康熙字典》详细列举了“班”的其他义项[5]。如《尚书·洪范》“武王既胜殷,邦诸侯班宗彝”,【传】解释为“赋宗庙彝器酒尊赐诸侯”,这里的“班”指的是将诸侯按次序排列,进行赏赐。《公羊传·僖公三十一年》“晋侯执曹伯,班其所取侵地于诸侯”,这里的“班”同样表示将侵占的土地按次序分块,赏赐给诸侯。《左传·文公六年》“赵孟曰:辰嬴贱班在九人,【注】班,位也”,这里的“班”可以理解为与排列次序相关。《尚书·大禹谟》“班师振旅”,这里的“班”指的是将军队排列好,依次撤退。我们后世所有“班”的用法,都可能是从这个基本义引申发展而来的。

因此,“乘马班如”很可能指的是骑着马,队伍依次行进,安排有序的样子。这与前文的“屯如邅如”联系起来,“屯”表示聚集,“邅”表示沿路迂回,“班”表示依次行进,安排有序,形容的主体都是迎亲队伍,逻辑思路非常顺畅。

同时,“乘马班如”还与最后一句“泣血涟如”联系起来。安排如此大规模的迎亲活动,且秩序井然,需要消耗大量的体力、心力,再加上资金、财物耗费巨大,文王最后形容自己“泣血涟如”也非常符合逻辑。

综上所述,“乘马班如”中的“班”字至少存在三种解释,每种解释都有一定的合理性。我个人倾向于第三种解释。但无论是哪一种解释,都证明“班”字并非随意选用,而是文王深思熟虑的结果。一个“班”字的选择,前后形成照应,这正是《周易》用字的特点所在。

注释

[1].请参考博文:

从《震卦》看《周易》的语言特点 https://blog.sciencenet.cn/blog-3303836-1467824.html

《周易》的写作特色“春秋”03-易学51 https://blog.sciencenet.cn/blog-3303836-1479956.html

[2].《屯》卦全文

屯,元亨,利贞,勿用有攸往,利建侯。

初九:磐桓;利居贞,利建侯。

六二:屯如邅如,乘马班如。匪寇婚媾,女子贞不字,十年乃字。

六三:即鹿无虞,惟入于林中,君子几不如舍,往吝。

六四:乘马班如,求婚媾,往吉,无不利。

九五:屯其膏,小贞吉,大贞凶。

上六:乘马班如,泣血涟如。

[3].《说文解字》“(班)分瑞玉。从从刀。布還切”。《說文解字注》“(班)分瑞玉。堯典曰。班瑞于羣后。从玨刀。會意。刀所以分也。布還切。古音在十三部。讀如文質份份之份。周禮以頒爲班。古頒班同部”。

[4].《春秋左传·襄公十八年》“冬,十月,会于鲁济,寻溴梁之言,同伐齐,齐侯御诸平阴,堑防门而守之广里,夙沙卫曰,不能战,莫如守险,弗听,诸侯之士门焉,齐人多死,范宣子告析文子曰,吾知子敢匿情乎,鲁人,莒人,皆请以车千乘,自其乡入,既许之矣,若入,君必失国,子盍图之,子家以告公,公恐,晏婴闻之曰,君固无勇,而又闻是,弗能久矣,齐侯登巫山以望晋师,晋人使司马斥山泽之险,虽所不至,必旆而疏陈之,使乘车者,左实右伪,以斾先,舆曳柴而从之,齐侯见之,畏其众也,乃脱归,丙寅晦,齐师夜遁。师旷告晋侯曰,鸟乌之声乐,齐师其遁,邢伯告中行伯曰,有班马之声,齐师其遁,叔向告晋侯曰,城上有乌,齐师其遁”。

[5].《康熙字典》解释如下:

〔古文〕𤼬【廣韻】布還切【集韻】【韻會】【正韻】逋還切,𠀤音頒。【書·堯典】班瑞于羣后。

又【爾雅·釋言】班,賦也。【註】謂布與。【書·洪範】武王旣勝殷,邦諸侯班宗彝。【傳】賦宗廟彝器酒罇賜諸侯。【左傳·襄二十六年】班荆相與食。【註】班,布也。【公羊傳·僖三十一年】晉侯執曹伯,班其所取侵地于諸侯。

又【博雅】班,秩序也。【左傳·文六年】趙孟曰:辰嬴賤班在九人。【註】班,位也。

又【集韻】次也。【左傳·桓六年】諸侯之大夫戍齊,齊人饋之餼,使魯爲其班。【註】班,次也。

又【集韻】別也。【左傳·襄十八年】有班馬之聲。【註】班,別也。夜遁馬不相見,故作離別聲也。

又徧也。【晉語】車班外內,順以訓之。【註】班,徧也。

又【揚子·方言】班,徹列也。北燕曰班,東齊曰徹。【易·屯卦】乗馬班如。【疏】六四應初,故乗馬也。慮二妨已路,故初時班如旋也。【書·大禹謨】班師振旅。

又雜色也。【禮·王制】班白者不提挈。【註】雜色曰班。

又班班,車聲。【後漢·五行志】車班班入河閒。

又姓。【風俗通】楚令尹鬪班之後。

又縣名。【前漢·地理志】班氏。【註】屬代郡。

又班茅,蟲名。【古今注】藥種有五物,五曰班茅,戎鹽解之。

又【集韻】或作辨。【前漢·王莽傳】辨社諸侯。

又【韻會】通作般。【左傳·成十三年】鄭公子班自訾求入于大宮。【釋文】班,本亦作般。【前漢·郊祀歌】先以雨,般裔裔。【註】先以雨,言神欲行,令雨先驅也。般,讀與班同,布也。裔裔,飛流之貌。

又【韻補】叶𤰞連切,音鞭。【何晏·景福殿賦】光明熠爚,文彩璘班,淸風萃而成響,朝日曜而增鮮。 【廣韻】俗作𤦦。【正韻】亦作頒朌。

https://blog.sciencenet.cn/blog-3303836-1480157.html

上一篇:《周易》的写作特色“春秋”03-易学51

下一篇:《周易》解字之“蒙”05-易学52