博文

亚里士多德的逻辑“同一律”与赫拉克利特的“流变”思想

||

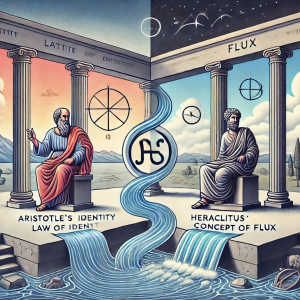

比亚里士多德(公元前384—前322年)早约一个半世纪的赫拉克利特(约公元前540—前480年)提出了“流变”思想,他的名言“人不能两次踏入同一条河流”生动地表达了万物变迁、不息流动的观点。

相比之下,亚里士多德的逻辑同一律(Law of Identity)则强调事物在同一时刻必须是其自身,即“A就是A”,为形式逻辑奠定了基础。两者在哲学上存在一定的冲突,却共同构成了人类认识世界的重要维度,如何在“流变”与“同一”之间寻求平衡,成为西方哲学史上的重要议题。

一、亚里士多德的逻辑:静态、永恒的真理

亚里士多德在《工具论》中奠定了形式逻辑的基础,其中最重要的三大原则是:

- 同一律(A就是A)

- 矛盾律(A不能同时是A和非A)

- 排中律(A要么是B,要么不是B,二者必居其一)

这些原则建立在概念的稳定性之上,即在推理过程中,某个概念或命题的意义不会随时间或空间变化。

例如:

前提1:“所有人都会死”(全称判断)

前提2:“苏格拉底是人”(单称判断)

结论:“苏格拉底会死。”

这个推理过程不涉及时间和空间因素,而是依赖于静态的普遍必然性——只要“人”本质上是“会死的”,那么这个命题在任何时间和情况下都成立。

然而,亚里士多德的逻辑忽略了变化,这使得经典逻辑在处理某些哲学悖论时存在局限性,特别是当涉及自指(self-reference)、变化(change)或未来的不确定性时,传统逻辑往往难以应对。

例如:

- 海战悖论(由亚里士多德本人提出):“明天会有一场海战” 这个命题现在是真的还是假的?如果它现在既非真也非假,那是否违反了排中律?

- 说谎者悖论:“这句话是假的。” 如果这句话是真的,那么它就是假的;如果它是假的,那么它就是真的——在经典逻辑框架下难以自洽。

这些悖论表明,亚里士多德的经典逻辑在面对动态、变化或涉及自指的命题时,可能无法提供令人满意的答案。在这方面,赫拉克利特的“流变”思想与此形成对比。

二、赫拉克利特的“流变”思想

赫拉克利特认为,世界万物无时无刻不在变化,因此“A”永远不会是完全静止不变的“A”。他以著名的比喻说明这一点:“人不能两次踏入同一条河流。”

河水不断流动,使得所谓的“同一条河”实际上在每一刻都在变化。同样,人的身体、思想和环境也在不断改变,因此事物的本质并非静态不变,而是处于持续的流变之中。

与亚里士多德的形式逻辑强调稳定性与同一性不同,赫拉克利特的哲学更注重变化与矛盾的统一。在他看来,世界并非由静止的实体构成,而是由相互对立、不断转化的过程所推动。例如:

- 昼夜交替——白昼与黑夜相互转化,无法孤立存在。

- 生死更迭——生命的诞生意味着死亡的必然,死亡又孕育新的生命。

此外,赫拉克利特的“流变”思想不仅涉及时间上的变化,也涵盖空间上的流动。他强调:世界的本质不是“存在”,而是“成为”。

三、赫拉克利特的“流变”思想与亚里士多德的逻辑体系:冲突与调和

赫拉克利特的“流变”思想与亚里士多德的逻辑体系在多个方面存在根本性的冲突,主要体现在以下两个方面:

1. 关于事物的稳定性

亚里士多德的逻辑体系依赖于同一律,即事物在推理过程中必须保持稳定,否则逻辑推理无法进行。例如,“人”必须始终是“人”,否则所有关于“人”的推论都可能失效。

赫拉克利特则认为世界没有任何东西是静止不变的,包括事物的定义本身。所谓的“同一性”只是暂时的假象,一切都处于永恒的流变之中。

2. 关于矛盾的接受程度

赫拉克利特认为矛盾是世界的本质,对立的事物相互依存、相互转化。例如,“昼”与“夜”是对立的,但它们相互交替,缺一不可。

亚里士多德的逻辑体系强调矛盾律,即一个命题不能在同一时间、同一方面既为真又为假(A ≠ ¬A)。如果接受矛盾共存,逻辑推理就会崩溃。

这些根本性的分歧导致了两种思想体系的冲突:赫拉克利特强调动态变化,而亚里士多德的逻辑追求稳定和一致性。在西方哲学发展中,哲学家们一直在努力调和二者,主要有以下几种观点:

1. 本质 vs. 现象的区分

亚里士多德认为,事物有一个稳定的“本质”(ousia),即使外在形式或状态在变化,它的核心特性仍然存在。例如,虽然一个人在成长、衰老,但他的“人”之本质没有改变。赫拉克利特关注的是现象的变化,即我们感知到的事物并不恒定,而是始终处于流变之中。

从这个角度看,两者并非完全矛盾,而是关注不同的层次:亚里士多德强调的是“内在本质的恒常性”,赫拉克利特强调的是“外在现象的变动性”。

2. 黑格尔的“对立统一”思想

黑格尔的辩证法试图综合这两种观点。他认为:矛盾并不意味着混乱,而是推动事物发展的动力。事物的本质和现象并非割裂的,而是通过对立统一的方式相互作用。

四、结论

赫拉克利特的“流变”思想与亚里士多德的逻辑体系看似对立,但它们并非完全无法调和。通过更高层次的思考,例如黑格尔的辩证法,以及中国哲学中的体用关系等,可以在二者之间找到统一的可能性。这种统一不仅推动了逻辑和哲学的不断演进,也使人类更深入地理解世界的本质。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2322490-1479623.html

上一篇:决策树 - “AI:算法的文艺复兴”的典型案例

下一篇:注释的悖论——当“经典”失语于原意——以 Charles Petzold 对图灵机的解读为例