博文

我国国家植物园应更加注重保护性收藏及技术规范培训

|

【内容提要】

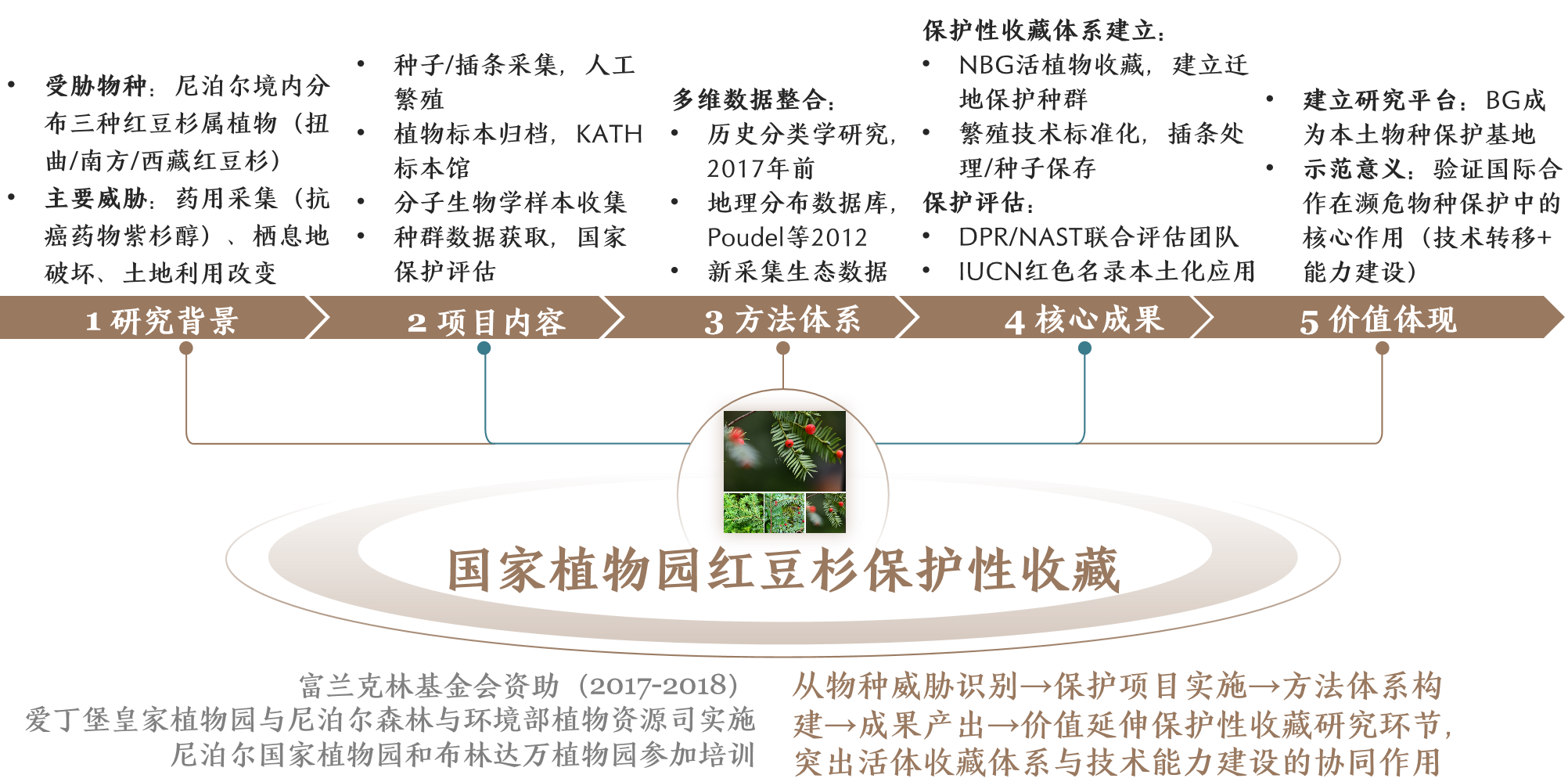

尼泊尔境内分布有扭曲红豆杉、南方红豆杉和西藏红豆杉三种红豆杉属植物。这些物种均面临多重威胁带来的生存压力,包括药用采集、栖息地破坏和土地利用方式改变。为加强其保护工作,富兰克林基金会(Fondation Franklinia)在2017至2018年间资助开展了野外实地调查,旨在收集种子、植物标本、插条及相关生态数据,以加强对这些物种的保护工作。调查采集样本用于人工繁殖、标本馆归档和分子生物学研究,同时收集了种群层面数据以支持国家级保护评估。重点探讨了(1)尼泊尔国家植物园(NBG)活植物收藏中红豆杉属物种的现状,(2)记录了由尼泊尔植物资源部(DPR)、尼泊尔科学技术院(NAST)及独立植物学家组成的团队所完成的保护评估工作,(3)2017年前针对该属植物分类学与地理分布的研究成果及其为后续高效开展野外考察奠定的关键基础支撑。目前尼泊尔国家植物园建立的保护性栽培体系为其红豆杉研究提供了基础平台,突显了国际合作项目在原产国维持濒危物种保护性种群的重要价值。

1 引言

物种保护依赖于对野外物种生存状况及其所受威胁的深入了解。在植物园迁地保护环境中建立的濒危物种活体收藏能够为保护行动提供实质性支持。此类保护性收藏中的活体材料可应用于科研、教育、商业种植,并在条件适宜时用于补充野生种群复壮。

由富兰克林基金会资助、爱丁堡皇家植物园与尼泊尔政府森林与环境部植物资源司(Department of Plant Resources, DPR)联合开展的为期两年的合作项目——“尼泊尔扭曲红豆杉(Taxus contorta)保护及IUCN红色名录能力建设”(2017-2019),以西喜马拉雅红豆杉(Taxus contorta Griff.)作为核心物种,同时将尼泊尔境内分布的另外两种受威胁红豆杉物种——东喜马拉雅红豆杉(Taxus wallichiana Zucc.)和美丽红豆杉(Taxus mairei (Lemée & Lév.) S.Y.Hu ex T.S.Liu)纳入研究范围。项目目标包括:(1)完成尼泊尔中西部地区三种红豆杉的种群调查;(2)更新尼泊尔红豆杉属植物知识库;(3)提升迁地保护能力;(4)强化就地保护措施;(5)开展IUCN保护评估培训并为三个物种编制保护评估报告(Watson, 2017)。

富兰克林基金会(Fondation Franklinia)是2005年依据瑞士法律成立的私人基金会,其宗旨是通过资助自然保护项目,在全球范围内保护濒危树种并提升其保护等级(Fondation Franklinia, 2000–2022)。为确保所有树种均被纳入受威胁等级评估体系,该基金会还支持由BGCI和世界自然保护联盟(IUCN)物种存续委员会全球树木专家组共同主导的“全球树木评估计划”(Global Tree Assessment)。该倡议旨在2023年前完成对全球6万多种树种的保护状态评估(BGCI, 2021)。

红豆杉属(Taxus)是兴都库什-喜马拉雅地区受威胁最严重的植物属之一,而尼泊尔正位于该区域(Poudel et al., 2012)。整个区域内,因采集枝叶提取抗癌化合物以及用作传统医药、燃料、饲料和建筑材料的本地利用,已对高达90%的野生种群造成负面影响(Poudel et al., 2012)。

Poudel等人(2012)研究证实尼泊尔境内明确存在三个红豆杉物种:扭曲红豆杉(Taxus contorta)、南方红豆杉(T. mairei)和西藏红豆杉(T. wallichiana)。2013年他们进一步揭示了这些红豆杉在民族植物学中的重要性,记录了从西到东尼泊尔主要族群的传统利用方式(Poudel等,2013)。三种红豆杉均被当地居民利用。Bhatt等人(2017)对三个物种的分布格局开展了系统性研究。部分红豆杉林木属于社区管理的林地,定期被砍伐用于商业采集树叶以生产抗癌药物紫杉醇。国家森林中的大量红豆杉遭非法砍伐用作木材和薪柴,在尼泊尔西部地区还存在剥取树皮制作当地草药茶的现象(图1)。这些活动对三个物种种群健康均造成显著影响。

栖息地缩减与干扰(由放牧、农业开发及道路建设引起)会对任何区域的生物多样性造成影响,红豆杉属植物亦不例外。此外,当喜马拉雅铁杉(Tsuga dumosa)等大型树种被砍伐用于建筑和薪材时,红豆杉赖以生存的主林冠层随之消失,导致原本适应荫蔽环境的次生林冠层暴露于全日照条件下。过度光照会引起叶片灼伤并加速土壤干燥,从而削弱植株生长活力并抑制健康新梢发育(图2)。其中南方红豆杉(Taxus mairei)受此影响尤为显著,因其分布于低海拔地区,该区域土地开发压力更大且人口密度更高(Bhatt等,2017)。

富兰克林红豆杉项目旨在深入调查尼泊尔境内主要红豆杉种群的健康状况与生存现状,收集材料以便在拉利特普尔戈达瓦里的尼泊尔国家植物园(NBG)建立迁地保护活植物收藏,并完成三个物种的红色名录评估工作。该项目的收官阶段包含2019年10月由尼泊尔研究人员执行的前往英国的两项培训访问。

图1 扭曲红豆杉树皮被剥离用于茶饮

图2 一株老龄扭曲红豆杉样本,主林冠层被移除后暴露于高强光照和低土壤湿度环境

2 方法

2.1 实地调查和采集

在2017年10月至11月和2018年12月进行了两次实地考察。两次访问都安排在了紫杉属植物预期的种子散布时间。访问了每个种群,收集了活体和标本馆标本以及相关信息。观察到树木之间的距离达到1公里或更远时,认为值得收集。在每个种群所在地,估计了地理范围,并记录了种群的健康状况。这包括记录森林类型、相关的树木和灌木种类、再生迹象、成熟紫杉树的大小和数量、雄树与雌树的比例、放牧和其他人类活动的影响,如砍伐树木、修剪枝条、火灾和其他干扰的证据。在可能的情况下,询问当地居民,包括社区森林用户团体,他们对森林状况变化的看法以及已知的森林使用情况(图3)。

植物标本馆、叶片和插条的收集仅从每个种群中的一棵树进行(图4)。对所采样的树木的尺寸、健康状况、性别和位置进行了详细记录,包括坐标。记录了与之相关的物种、方位(北或南)以及影响生长环境和树木健康的因素,例如放牧动物的存在或滑坡。为植物标本选择了典型的雄性和雌性代表的叶片和果枝,并将叶片材料收集在茶袋中,放置在颜色变化的硅胶盒中。

每份收集物都被赋予了一个以FTP(Franklinia Taxus项目)为前缀的编号。优先选择强壮、清洁且健康的隐芽生长作为插条,但如果无法获得这样的材料,则从健康的枝条上取材。

图3 在朱利普兰社区森林与社区森林用户团体进行磋商

图4 在尼泊尔西部久姆拉地区布尔布勒(Bulbule)进行扭曲红豆杉(Taxus contorta)材料采集

树基隐芽萌蘖(Epicormic growth)植株通常具有更强的顶端优势,相对于侧枝的插条,能形成树形更优的植株(M. Gardner,个人通讯)。研究人员从种群的雄株和雌株上均采集了插条材料。为获取高处枝条,使用长柄高枝剪进行作业。用于制作标本馆归档的植物样本经标记后,放入标准植物标本夹中进行干燥处理。而用于DNA提取的叶片材料则装入纸袋后,转移至装有新鲜硅胶的密封盒内以实现高效干燥。

插条材料经标记处理后,捆扎成紧凑的束状,用湿润棉布包裹,随后装入特制食品保鲜袋(该型号保鲜袋的保鲜效果优于常规聚乙烯袋)(图5)。此类保鲜袋采用Stayfresh™商标(品牌名Stayfresh™,由Lakeland公司供应),存储时尽可能置于阴凉避光环境,并定期进行状态检查(图6)。

种子装入带标签的布质束口袋,并保持阴凉干燥。优先采集成熟或近成熟种子,在成熟种子稀缺区域则采集接近红色的未成熟果实,置于标记好的密封塑料袋中促其后熟。理想播种用种应呈黑色且外被肉质红色假种皮。未成熟果实中种子和假种皮均为绿色,随数周后种子成熟逐渐变色(图7)。

所有采集样本均配套制作标本馆凭证标本(含采集数据及数码图像),并辅以硅胶干燥叶片材料供DNA分析(图8)。检索片段70 标本及干燥叶片材料保存于尼泊尔国家植物标本馆(KATH),插条与种子则存放于尼泊尔国家植物园(NBG)。这两个机构均隶属植物资源部(DPR),同位于首都加德满都东南16公里处的戈达瓦里。

图5 运送至尼泊尔国家植物园(NBG)前经预处理保存的插条材料与种子袋装样本

图6 工作人员定期检查插条材料保存状态,并尽可能维持低温环境

2.2 活体收集的管理 Cultivation of collections

在每次野外考察后,尼泊尔国家植物园(NBG)利用采集的插条材料和种子建立活体收藏。在两次考察期间,均对NBG园艺技术人员开展了专题培训,内容包括:(1)木本植物插条生根所需的保护性环境管理;(2)播种前的种子处理技术;(3)保护性收藏的植物档案记录维护。

(1)营养繁殖 Vegetative propagation

插条材料运送至尼泊尔国家植物园(NBG)后立即进行加工处理。具体流程包括:将材料整理分装为带有标签的捆束,浸泡于吲哚丁酸(IBA)溶液中。当达到建议浸泡时间后,将插条插入经翻耕处理的露天苗床,并用塑料钟形罩进行保护。所使用的IBA及配套技术方案均参考自Rhizopon®官方网站。

图7 采集自尼泊尔西部久姆拉Depalgaun地区的扭曲红豆杉(Taxus contorta)果枝与种子

图8 每株采样树木均制作了植物标本馆凭证标本

将茎段截短至15厘米,选取基部含部分半成熟硬质材料、生长最健壮的枝条。将插条捆完全浸没于按推荐浓度配制的生根激素水溶液中5秒。随后将处理后的插条插入经翻耕和彻底除草的露天土壤中。在苗床土壤中混入椰纤维(当地称"椰糠")和河沙,以改善基质均质性、增强保水性、确保排水通畅并减少杂草种子库。按采集编号分行定植插条,每行设置标签标识(图11)。用铁丝拱架支撑的塑料钟形罩覆盖插条,以保持湿度、防止过量气流干扰和机械损伤。在塑料覆盖物上加装遮阳布,用于减弱强光影响并维持罩内湿度环境。每个钟形罩内置温度计监测温度范围,每日记录读数。

插条每日检查,必要时进行补水以维持高湿环境。针对插条的后期养护管理、生长状态监测及档案记录维护开展了技术培训。当确认插条成功生根后,将其移栽至育苗袋中,每个采集物均保留对应的FTP唯一采集编号。

图9 插条材料运送至尼泊尔国家植物园(NBG)后立即进行加工处理

图10 经吲哚丁酸(IBA)溶液浸泡处理的插条定植操作

专栏 技术操作

茎段处理:将枝条截短至15厘米,选取基部含半成熟硬质部分、生长最健壮的茎段;

激素处理:按推荐浓度配制生根激素溶液,插条捆完全浸没5秒;

基质改良:在苗床土壤中混入椰糠和河沙,以提升基质均质性、保水性、排水性,并抑制杂草滋生;

定植管理:按采集编号分行定植,每行设置标签标识;

环境控制:用铁丝支撑的塑料钟形罩覆盖插条,表面加装遮阳布,既保持湿度又避免强光直射,内置温度计每日记录温湿度变化;

日常维护:每日检查插条状态,适时补水维持高湿环境;

移栽标准:确认生根后及时移入育苗袋,全程保留FTP唯一采集编号。

(2)种子繁殖

种子经清洁处理并去除肉质假种皮后,将其中半数立即播种于标注采集编号的潮湿沙质托盘中,置于尼泊尔国家植物园(NBG)苗圃内开放式塑料大棚的栽培架上。剩余半数种子装入标记好的潮湿沙质容器,存放于4°C冷藏环境中保存数月。

2018年采集的种子经处理后直接播种于由过筛土壤与洁净河沙混合配制的基质托盘(图12)。幼苗移栽时仍保持其对应的FTP(富兰克林红豆杉项目)唯一采集编号。

2.3 保护评估

2018年5月举办了红色名录评估培训研讨会。该研讨会旨在提升评估流程的能力建设与知识储备,并收集必要数据以开展尼泊尔三种红豆杉物种的红色名录评估工作。在研讨会筹备阶段,通过整合来自以下机构的标本馆馆藏数据,对所有三个物种的分布数据进行数字化处理:尼泊尔国家植物标本馆(KATH)、爱丁堡皇家植物园(E)、英国皇家植物园邱园(K)、伦敦自然历史博物馆(BM)、日本东京大学标本馆(TI)。此外还补充了爱丁堡皇家植物园和尼泊尔植物学家采集的野外记录,以及录入《尼泊尔植物志》数据库(包括富兰克林红豆杉项目野外工作中获得的采集数据)。所有310条物种分布记录均经过地理坐标校正与物种鉴定的精确性核查,用于生成红色名录评估所需的分布图。评估工作通过分组讨论初步完成,经反馈与知识共享环节优化后达成共识(Watson, 2018)(图13)。

保护评估研讨会涵盖以下活动内容:

(1) IUCN红色名录简介:历史发展、国家与全球评估体系

(2) IUCN红色名录评估类别与标准解读

(3) 基于阿拉伯地区案例的红色名录评估实践

(4) 基于尼泊尔本土案例的红色名录评估实践

(5) 针对扭曲红豆杉、南方红豆杉和西藏红豆杉的正式国家红色名录评估

图11 制作塑料钟形罩并覆盖遮阳材料以保护插条

2.4 尼泊尔园艺师培训访问

2019年10月,尼泊尔国家植物园(NBG)的园艺师卡玛尔·尼泊尔(Kamal Nepali)与布林达万植物园(Brindavan Botanic Garden, BBG)的研究员钱德拉卡拉·塔库尔(Chandrakala Thakur)抵达英国,展开为期六周的研修访问。NBG和BBG是尼泊尔12个植物园中的两座,均隶属植物资源部(DPR)管理。两位研究人员在爱丁堡皇家植物园下属的四座花园中,系统学习了公共展示与保护植物的栽培管理技术,并与当地园艺团队共同开展实践活动。具体内容包括:维护Benmore植物园和Logan植物园的植物收藏及相关档案记录,参与爱丁堡园区内温室收藏与户外展区的日常管理工作。他们还运用地图绘制软件为NBG创建了可扩展记录的地图模板,待返回尼泊尔后可将实地数据补充录入。此次培训的重点聚焦于植物档案管理规范及利用孢子繁殖蕨类植物的技术(Hughes, 2021)(图14)。

图12 种子经清洁处理后播种于育苗托盘

图13 保护评估研讨会现场

3 结果

3.1 实地采集

在尼泊尔马南县(Manang District)调查了四个扭曲红豆杉(Taxus contorta)种群,在马卡万普尔县(Makawanpur District)考察了两个南方红豆杉(T. mairei)种群。

不同种群的可用种子数量与成熟度差异显著,2018年考察的西部种群种子丰度较高。2017年从12株扭曲红豆杉和3株南方红豆杉上采集样本,2018年从17株扭曲红豆杉上完成采集。

两次野外考察中获取的繁殖材料可总结为:

● 1份南方红豆杉(T. mairei)种子采集

● 6份扭曲红豆杉(T. contorta)种子采集

● 2份南方红豆杉(T. mairei)插条采集

● 22份扭曲红豆杉(T. contorta)插条采集

采集播种一年后,多数种子已成功萌发,且播种后12个月发芽数量呈现显著增长(图15)。截至2022年撰写本文时,111粒成功发芽的种子中有101粒存活且生长良好并发育为幼树。114株成功生根的插条中有88株已稳定定植于育苗袋中(图16)。因此截至2022年,尼泊尔国家植物园(NBG)的红豆杉属保护性收藏共计保有189株个体。

图14 蕨类植物孢子萌发后的分株操作。摄影:Kate Hughes

3.2 保护评估

在研讨会上组建了由尼泊尔植物资源部(DPR)和尼泊尔科学技术院(NAST)具备红色名录评估能力的工作人员组成的工作组。这些成员现已具备参与进一步培训的条件,未来可获得IUCN红色名录评估师资格认证。

根据国际自然保护联盟(IUCN)网站的信息,喜马拉雅西部扭曲红豆杉(Taxus contorta)被列为濒危等级(EN, A2acd,IUCN红色名录)(Thomas, 2011),其野生种群数量持续下降。喜马拉雅东部西藏红豆杉(T. wallichiana)也被列为濒危等级(Thomas & Farjon, 2011)。南方红豆杉(T. mairei)被列为易危物种,尽管其在尼泊尔的分布情况尚未明确(Yang et al., 2013)。在研讨会中,参与者利用他们在红色名录评估过程中新掌握的评估技能,提出了在尼泊尔对这三种物种进行国家红色名录评估的建议。IUCN红色名录被用作起点,结合新制作的物种分布图以及参与者根据过去40多年在尼泊尔实地考察中获得的个人观察记录(Poudel et al., 2012; Bhatt et al., 2017; Watson, 2018)。表1展示了富兰克林基金会红豆杉项目中进行的评估。

4 讨论

尼泊尔国家植物园(NBG)已完整记录并保存了扭曲红豆杉(T. contorta)和南方红豆杉(T. mairei)活植物收藏。到2022年,一些通过营养繁殖的扭曲红豆杉植株已达到适当的大小,并定植在国家植物园的两个不同区域:生物多样性教育花园和分类学科级花园。这些植物将用于教育目的,并作为进一步研究这些物种的资源。在气候条件与物种需求相契合的情况下,可将其分发给其他植物园。例如,位于达曼山地植物园邻近的南方红豆杉种群衰退区域,向该园分发植株可能是事宜的保护措施。

图15 种子发芽过程耗时12至24个月

图16 扭曲红豆杉(Taxus contorta)幼苗在育苗袋中成功定植

表1 三种红豆杉物种的最新国家红色名录评估结果

物种 Species | 国家红色名录评估 National Red List Assessment |

扭曲红豆杉 Taxus contorta | 新国家评估:濒危等级 A2cd |

南方红豆杉 Taxus mairei,已修订为Taxus wallichiana var. mairei | 新国家评估:极度濒危B2ab (iii, iv, v) |

西藏红豆杉 Taxus wallichiana | 新国家评估:濒危物种A2acd |

图17 布林达万植物园通过孢子繁殖培育蕨类植物

富兰克林红豆杉项目的成果之一是显著提升了尼泊尔植物资源部(DPR)的园艺技术能力。尼泊尔国家植物园(NBG)通过该项目增强了半成熟插条繁殖和种子繁育的技术水平。DPR下属的其他植物园也实现了园艺能力的突破:钱德拉卡拉·塔库尔(Chandrakala Thakur)在布林达万植物园成功开展了利用孢子繁殖蕨类植物的实验(Hughes, 2021)。她于2021年6月成功培育出少量食用双盖蕨(Diplazium esculentum)和大齿三叉蕨(Tectaria coadunata)幼苗。2022年,她更进一步实现了被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)名录的桫椤(Alsophila spinulosa(Wall.ex Hook.)R.M.Tryon)孢子萌发,并首次成功培育出幼孢子体(据C. Thakur个人通讯及Hughes, 2021)(图17-18)。

图18 布林达万植物园通过孢子培育的桫椤(Cyathea spinulosa)

更新后的保护评估数据(源自红色名录评估研讨会)具有重要价值,但同时也对尼泊尔三种红豆杉物种的存续前景引发了严重关切。这些研讨会上共享的知识为制定保护计划提供了科学依据,相关数据可通过在线数据库获取(Thomas et al., 2019)。

5 结论

富兰克林基金会红豆杉项目通过采集珍贵物种样本与积累关键数据,为保护尼泊尔境内三种红豆杉属植物的未来保护行动奠定了坚实基础。项目形成的活植物收藏、标本材料及配套数据资料均保存于尼泊尔本土机构,供尼泊尔研究人员访问使用以制定后续保护计划。尼泊尔植物园栽培技术的拓展是推动迁地保护项目发展的关键所在。尼泊尔国家植物园(NBG)中保存的南方红豆杉(Taxus mairei)与扭曲红豆杉(T. contorta)活植物收藏,以及布林达万植物园(Brindavan Botanic Garden)通过孢子繁殖培育的蕨类植物,均为未来保护计划提供了优质资源储备。

6 结语

当前我国植物园活植物收藏中,受威胁植物保护仍面临系统性挑战。尽管部分植物园已开展物种收集,但多数仍停留在“临时性收集”阶段,表现为:(1)调查体系不完善,缺乏基于全分布区种群遗传多样性评估的野外调查(对比尼泊尔项目通过310条分布数据整合、GPS坐标核查建立保护基线);(2)栽培管理技术规范薄弱,迁地栽培环节普遍存在物候观测缺失、繁殖技术标准化不足等问题(参考尼泊尔插条处理需精确控制激素浓度、基质配比及温湿度监测);(3)遗传管理未得到足够重视,未能建立如FTP编号系统般的遗传谱系追踪机制,难以确保种质遗传纯正性;(4)科研支撑尚有较大努力空间,缺乏贯穿采集-培育-回归全周期的数据积累(如尼泊尔项目持续12-24个月的萌发观测及生长记录)。

建议我国国家植物园借鉴富兰克林红豆杉项目经验:(1)构建系统性迁地保护“保护性收藏”体系,整合分子标记技术与传统园艺手段,实现从“临时性收集”随机保存到“科学规范管理”的转变;(2)强化迁地保护全流程技术规范,制定涵盖物候监测、人工授粉、幼苗抗逆性评估的操作规程(参考尼泊尔遮荫保湿、定期分株等精细化管理);(3)推动跨机构协作网络,通过标本数据和活植物收藏数据共享(如尼泊尔整合5国标本馆数据)提升保护有效性评估精度;(4)重视本土技术赋能,开展类似迁地保护园艺师专题培训的能力建设项目。

唯有实现从抢救性临时收集向保护性迁地保护收藏的范式转变,才能确保迁地保护种质同时具备生态修复潜力、遗传研究价值及公众教育功能,真正达成生物多样性保护的多元目标。

扩展阅读

Hughes, K., Poudel, R. C., Lamichhane, D., & Watson, M. (2023). Conservation collections at the National Botanic Garden of Nepal the Franklinia Taxus Project. Sibbaldia: The International Journal of Botanic Garden Horticulture, 22. doi:https://doi.org/10.24823/Sibbaldia.2022.1956

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1477931.html

上一篇:我国植物园温室建设应塑造具时代特色的“中国温室”范式

下一篇:国家植物园时代应注重原生乡土植物利用与生计改善