博文

邂逅与阅读:人生感悟的交织之旅  精选

精选

||

(一)我和一只黑猫的邂逅

一天,我在小红书上看到一个关于“孙桥公园”的内容。一位市民提到自己带娃去孙桥公园玩了一下,在“碉堡”那儿爬了一下。于是,我抽空去那儿看了一下。

在公园门口用手机微信扫码,租了一辆四轮电瓶车,开了进去。

这个公园的角落里有一个寺庙,我知道这个公园的“前生”,是因为我曾经两次去过这个寺庙,当时也顺便经过了这个区域。

如今,在这个由农田和民宅改造成的公园,我驱动着电瓶车。在一个拐弯处,突然看到一只精灵古怪的黑猫拦住了去路。它看到我,并不害怕,而是朝我叫。我把车停下,尝试着去碰它、抱它。它让我抱的,但是很遗憾,我的口袋里没有食物。偶遇,是没有意料到的;而没有准备食物,也是我的“失策”。

和它短暂相处片刻,也拍了几张照片发给我妻子。之后,我坐上了电瓶车,朝前而去。看到一座桥,开不过去,我就下车走路过去。那只猫“远远”地跟着我,有时候还突然加快速度朝我的方向跟来,像是在期望得到食物。

我决定不再走向未知的步道深处,就重新回到电瓶车上。

我想给猫买一份食物,哪怕并非猫粮。但我也有一些犹豫——电瓶车的租金一分钟两块钱;我去买食物,来回需要二十分钟。

我果然开车到了靠近公园门口的儿童活动场地,在那儿买了现做的鸡蛋华夫饼。我再把电瓶车开到公园门口,然后开汽车到原先看到猫的地方附近,把车停下,走过去,结果没有看到猫。我走了一圈,都没有看到。我有种惘然若失的感觉。我在原先看到黑猫的地方撒了几块华夫饼的碎片,并且,一路走,一路吃,把整块华夫饼吃完了。

走到一条河边,我看到河的这边和对岸之间有一个用水泥袋子垒起来的“堤坝”,连通河的两岸。人是绝对不能走上去的,但是,我看到黑猫在那个“堤坝”上,眼睛盯住停留在“堤坝”上的鸽子。

我叫它,它兴冲冲地过来了,这使我有种“失而复得”的感觉。但我没有东西给它吃,只好跑回刚才撒下华夫饼碎片的地方,捡起华夫饼碎片,又跑回去。

我左看右看都没有黑猫,这又使我有一种“惘然若失”的感觉。正准备离去,我看到它出现在河的对岸,同样在虎视眈眈地看着那儿的鸟。我呼唤它,它冲上了堤坝(一开始差一点踩空),过来,吃着我的华夫饼碎片。它还背对着我坐下,像个哲学家。

我问它:“你要吃东西吗?” 它说:“喵。”

我问它:“跟我回去吗?”它说:“喵。”

我说:“你是观世音吗?”它说:“喵。”

我原先以为它是“女”的,因为它的肚子很沉,疑似怀孕了。但是,从它屁股后面的“蛋蛋”判断,它是“男”的。

我抱起它,想把它带到我的车上,带回小区。在我开车后门的时候,它紧张了,表现出不大愿意上车。被我放到车上后,它跳到副驾驶座,又跳到驾驶座前面的平台。我一开车子的前门,它就逃走了。

望着它离开的背影,我开着车到刚才的小卖部又买了两种饼干。回到相遇的地点,寻猫不遇,我在地上撒了一些饼干。我想,也许大自然是它最好的归宿吧。也许,有当地村民会每天去找这只黑猫的吧。

人和人的相逢是一种缘分。人和小动物的相逢,也弥足珍贵。虽然我可能不会再去看它,但我和黑猫的相逢,却留在我的记忆里,留在我的博客里。

回到家,我久久回味着这个相逢对我人生的触动。我是一个喜欢“leave me alone”的人。而这只黑猫,同样喜欢“leave me alone”。也许我作为一个旁观者,误以为它需要一个更好的环境(比如角落里撒有猫粮的小区),但也许它在大自然很快乐。在大自然,它可以和鸟儿游戏,可以躲在植物的“盖子”下面,可以和路过的友善的人互动。然而,如若打破这个平衡,它便不答应了。我们需要“leave it alone”。

(二)我读非虚构人物报道

最近几个月,我就像要进行“战略撤退”那样,“疯狂”地检视我以前买的书,想法设法丢掉一些。我觉得,自己的人生要做“减法”。

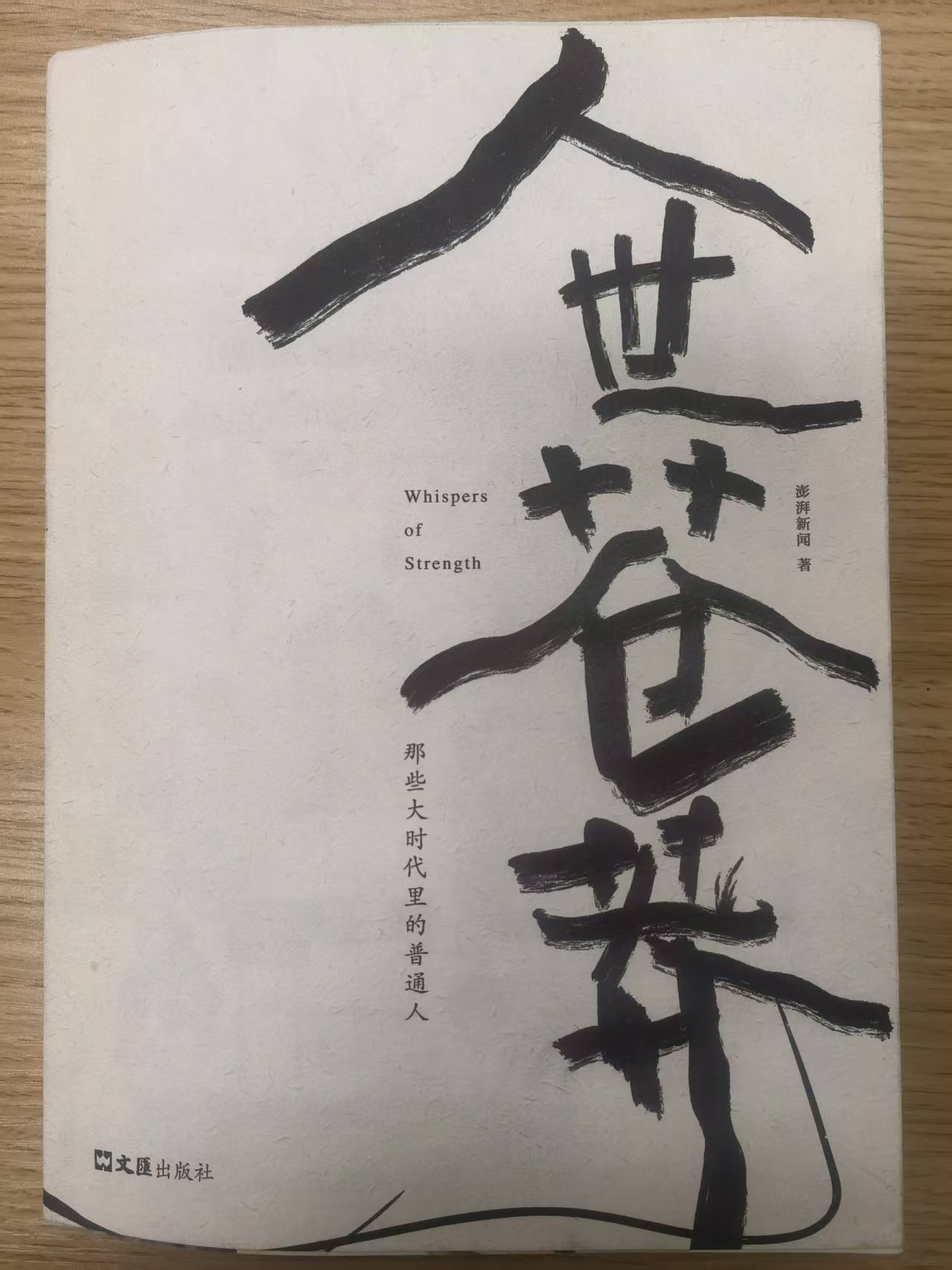

读到澎湃新闻著《人世苍莽》。这本书的扉页只有一句话:“献给平凡而苍莽的生命”。

该书汇编了发表在澎湃新闻(网络)上的一些非虚构报道,作者主要是澎湃新闻记者,也有特约撰稿人。

这里面,有介绍“探洞达人赵中国”的《他在寂静中喧响》,有介绍把自家地理挖出的文物捐给故宫的《故宫捐宝人何刚》,有反映侵华日军以后毒气弹、毒剂造成后续伤害的《带着毒气生活的后半生》。有《在泰国陪读的中国母亲》《小镇外的“做题家”》《外卖女骑手,在“男性系统”生存》。

使我眼睛一“亮”的(或者说,吸引我注意的),是一篇《县委书记辞官以后》。故事的主人公是曾被评为“全国优秀县委书记”的陈行甲。陈行甲是个“网红”。他敢向州官拍桌子,也得罪了不少人。2016年1月,《解放日报》刊登评论文章《“板起脸的批评”岂能变成稀缺品》力挺他。但最终,这位敢作敢为的县委书记辞去了行政职务。

我有他写的“自传”,也粗粗翻了一下,但在这次“整理书”的专项行动中丢掉了。我并不崇拜任何人,但看了陈行甲的故事,觉得他和我有一点点相似性。2016年6月,《新华每日电讯》刊登评论文章《“老好人文化”是社会秩序的大敌》力挺我。我曾被评为校级优秀中层干部,但最终,我辞去了行政职务。

《县委书记辞官以后》说:“陈行甲从不讳言自己是一个理想主义者。”我也是。

《县委书记辞官以后》说:“辞职时,陈行甲也曾自我怀疑,这‘是不是放弃?’煎熬的时候,他常去巫峡口的大面山顶眺望,长江在那里转了一个90度的弯,然后涌入三峡的最后一峡。”这和我在煎熬的时候,通过看碉堡消愁是类似的。见《中国科学报》记者孙滔的报道:

最近,我看到的一系列报道或者文章,涉及另外一个人——在虹口区邮电局工作的“卖报状元”姜俊。他已经67岁了,还在卖报纸。他每天清晨骑着摩托车,去沪太路进报纸,拉回门市部,再去送报纸、卖报纸。每年,他的领导都让他把门市部关了,让他不要做了,怕他身体吃不消、倒下。但是,每年,总有一些媒体报道他,一会儿《新民晚报》,一会儿《解放日报》,一会儿电视节目,一会儿央视新闻。这样,领导不得不继续允许他把门市部开下去。最近,他的门市部门面被收回了,但门市部旁边的一个单位给他提供了更加宽敞的场地去卖报纸。

我认识姜俊,觉得他是个有趣的人,他的经历很特别。他完全不是“leave me alone”,而是把自己的事业和大众放在了一起,每天和大众在一起。他售卖报纸,和出版这些报刊的媒体结缘;媒体是“催化剂”,他也是连接媒体和大众的“催化剂”;他帮媒体卖报纸,媒体用版面帮他“发声”,让领导允许他“再做一年”。这使我感到:要善于运用媒体的力量。人在做,天在看。只要努力付出,天地终会给予回响。

https://blog.sciencenet.cn/blog-71964-1518459.html

上一篇:尝试过,没有实现,也不后悔

下一篇:甄主任:不仅是“为爱发电”,更是有“核动力”

全部作者的精选博文

- • 机会总归会有的

- • 关注大学教师心理健康

- • 观察、经历平凡的生活

- • 告别

- • 网红过,奋斗过,也挣扎过,终于觉醒

- • 和领导同事的人生观价值观不一致怎么办?