博文

植物标本馆的演变:从“可携带花园”到科学革命的基础设施  精选

精选

||

【内容提要】

"Herbaria"(植物标本馆)一词源自拉丁语"herba"(草本植物)与"-arium"(存放之处),最初指装订成册的干燥植物标本簿,堪称植物学家的"可携带花园"。这一创新诞生于16世纪意大利的人文主义学术中心,学者们将传统药用植物图谱转化为实证研究工具。早期标本簿从个人参考资料逐渐演变为机构收藏,最终成为全球植物学交流的基础设施——这不仅是技术形式的革新,更标志着植物学从古典文献考据走向实证科学的范式转型。

16世纪标本簿的发明,是植物学领域一场颠覆性的科学革命产物。在中世纪范式下,植物学家的任务是"对号入座"——在自然界中寻找古典作家(如迪奥斯科里德斯、普林尼)描述过的物种;而新范式则认为,植物多样性远超出古典记载,探索未知才是核心使命。这种从"验证文献"到"发现自然"的转变,催生了标本簿这一全新研究工具。

植物标本馆的原初形态是"干燥标本簿"(hortus siccus,意为"干燥花园"),通过将植物标本固定于纸张并系统装订,实现了从文字描述到实物证据的突破。16世纪的标本簿虽形似古典文献,却有着本质不同:古典文献依赖晦涩的文字记载,而标本簿用真实植物直观诠释物种特征。值得注意的是,"herbarium"一词最初并非指"标本馆",而是被用于称呼植物图谱、药用植物专著等(Mägdefrau 1992;Thijsse 2023),直到16世纪才逐渐特指"干燥标本簿",完成了从"文本记录"到"实物标本"的关键转变。

本文将结合16世纪人文主义思潮与科学范式转型,揭示Herbaria从私人研究工具到公共科学资源的演变历程,探讨这一转变如何奠定了现代植物学研究的基础。

2 技术突破:16世纪标本簿的标准化与系统化实践Herbaria的早期雏形可追溯至15世纪末的零星植物标本收集活动:1494年人文主义者潘多尔福·科莱努乔在信函中附上干燥标本,1506年布雷西亚图书馆手稿中发现粘贴的植物标本,1537年路易吉·安圭拉拉在博洛尼亚周边开展采集。但这些多属偶然行为,直到1540年左右,才出现真正系统性的「标本簿」——将干燥标本装订成册的规范化收藏形式,标志着herbaria作为研究工具的正式诞生。

最早的标本簿实例与英国植物学家约翰·福尔克纳密切相关。1540-1547年间,他在意大利费拉拉师从植物学先驱卢卡·吉尼,编纂了欧洲最早的系统性标本簿。葡萄牙学者Amatus Lusitanus曾记载:「英国的福尔克纳为识别植物游历多地,以精湛技艺将多种标本装订成簿并携来。」这段记录凸显了早期标本簿的核心特征——作为「可移动植物数据库」,它便携、系统,兼具实证价值与文献功能,却尚未具备后来标本馆的机构化属性。

福尔克纳的标本簿细节由其友人、英国植物学之父威廉·特纳补充证实:这本编纂于1540-1547年的标本簿,在他返回英国时被带回国内。尽管实物已遗失,但其「名称-标本绑定」的核心功能却意义深远——通过将植物名称与真实标本直接对应,解决了古典文献记载与现实植物的匹配难题,为herbaria从「名称考证簿」向「分类研究工具」的演变奠定了关键基础。

与福尔克纳同期,托斯卡纳地区诞生了现存最古老的标本簿。这位匿名编纂者曾受教于卢卡·吉尼,标本旁标注的「卢卡斯」(即吉尼)头衔证实了这一师承关系。作为吉尼的弟子,他与福尔克纳共同实践了早期标本簿的核心规范:以个人收藏为基础,通过标准化的标本固定、名称标注等技术,实现植物知识的系统化保存与传播——这些实践成为herbaria从私人工具走向公共资源的重要起点。

卢卡·吉尼(1490–1556)是推动植物标本馆诞生的核心人物。这位医师兼植物园创建者(比萨和佛罗伦萨植物园),在博洛尼亚和比萨的教学中提出了颠覆性观点:“植物多样性需在野外观察,不受古典文献局限”。这一思想直接催生了标本簿的系统化发展——通过干燥标本的实物记录,突破文字描述的模糊性。值得注意的是,1543-1545年间,吉尼创建的最早植物园与早期标本簿同步诞生,二者如同植物学研究的"双引擎",为标本馆从"可移动记录簿"向系统性研究工具的过渡奠定了实践基础。

在吉尼的推动下,博洛尼亚成为植物标本创新中心,吸引了威廉·特纳、安德烈亚·切萨尔皮诺等一批植物学家。他在给学生的信中曾提到:“我的干燥标本不到300份,尽管我曾经发誓有600多份——我不知道它们去了哪里。”这段记录揭示了关键转变:吉尼的标本已从装订成册变为散页存放。这种散页形式如同可扩展的知识拼图,打破了装订成册的局限,让标本能被不断补充、交换和共享,成为植物标本馆从个人“书籍”向机构化“标本馆”演变的第一步。尽管吉尼的标本未留存,但他的技术通过学生网络(如马蒂奥利、切萨尔皮诺)传遍欧洲。

到16世纪40年代,吉尼学派已实现标本制作的标准化:从福尔克纳的早期尝试,到托斯卡纳无名氏留存的现存最古老标本簿,再到吉尼本人的散页收藏,1550年前的三本核心标本簿共同奠定了植物标本馆(Herbaria)的原初形态。其中,吉尼开创的散页形式尤为关键——它打破了装订成册的局限,使标本能被不断补充、交换和共享,为后来机构化标本馆的建立埋下了种子。

早期标本簿的分布揭示了Herbaria的传播路径:吉尼在博洛尼亚和比萨的学术中心,通过弟子福尔克纳将标准化实践扩散至费拉拉,形成多中心发展格局。这种跨地域的知识网络,为Herbaria从个人研究工具向共享科学资源的演变提供了地理与文化基础。

3 思想土壤:费拉拉人文主义如何催生标本簿的知识整合功能15-16世纪的人文主义运动为植物标本馆(Herbaria)的诞生提供了思想土壤。以彼特拉克等学者为代表的人文主义者强调直接观察与实证研究,这种思潮与意大利中北部的学术中心(如佛罗伦萨、罗马、费拉拉)相结合,催生了对古典文献的批判性反思——正是这种“回归自然”的学术精神,推动植物学家突破中世纪对古典文本的盲从,转而通过标本实物探索植物多样性。

费拉拉的埃斯特宫廷在herbaria传播中扮演了关键角色。作为科学人文主义的核心,这里聚集了欧洲顶尖学者——正如葡萄牙学者Amatus Lusitanus所言:“所有欲深入草药与医学者应前往费拉拉”。公爵家族的慷慨赞助,不仅孕育了福尔克纳的标本簿实践,更推动herbaria从个人研究工具向学术共享资源转变,为其制度化奠定了思想基础。

莱奥尼切诺引发的植物命名争论,看似是解决药物名称歧义的实际问题,实则触及科学研究的核心命题:如何确立物种名称的统一标准?当文字描述无法消除歧义时,herbaria给出了答案——通过干燥标本与名称的绑定,实现“名称-实物”的精准对应。这种“标本锚定名称”的机制,正是herbaria作为科学工具的核心功能。

中世纪植物命名深陷“同物异名、同名异物”的混乱:萨莱诺学派、阿拉伯传统等各成体系。近代科学共同体亟需统一语言,而herbaria的诞生提供了破解之道——每个名称由对应标本定义,实现“所见即所名”的实证锚定。这种机制不仅解决了命名难题,更使herbaria从单纯的保存工具,升华为科学命名的物质基础。

尽管莱奥尼切诺未亲自编纂标本簿,但其实证思维深刻影响了herbaria的诞生。作为博洛尼亚大学的哲学教授,他对古典权威的批判与对实证观察的强调,极可能启发了学生卢卡·吉尼——正是这种“通过实物验证知识”的认识论,为标本簿的发明提供了思想根基。

莱奥尼切诺的思想遗产,在早期herbaria中留下了清晰印记:

(1)《托斯卡纳无名氏》标本簿中,金雀花被命名为“利奥尼切尼珍珠菜”。这一独特命名源自莱奥尼切诺的观点——他是唯一主张迪奥斯科里德斯所述“珍珠菜”即金雀花的学者。通过标本与观点的绑定,herbaria实现了知识的客观化与可验证化,成为“名称-实物对应”的物质载体。

(2)博洛尼亚恩蒂比标本簿(The En Tibi book herbarium, 约1558年)中,同样出现“利奥尼切尼珍珠菜”这一名称。如图1所示,这种跨地域的命名延续,印证了莱奥尼切诺思想通过吉尼学派的传播,也揭示植物标本馆开始超越个人工具范畴,向学术共同体共享的标准参考系统演进。

(3)恩蒂比标本簿中,雅致旋花被命名为“Panacea ariosti”,关联费拉拉宫廷诗人阿里奥斯托。如图2所示,这种将人文主义学者与植物命名结合的做法,展现了植物标本馆的文化属性——它不仅是科学记录工具,更是学者交流思想的媒介,为后来的公共学术功能埋下伏笔。

图1 恩蒂比标本簿中的染料木标本:同一植物标注药剂师用名、俗名及学名,展现标本馆整合实用医学、民间知识与学术分类的核心功能,为其从个人簿册向公共馆藏奠定基础

染料木(Genista tinctoria L.)标本同时标注三种名称:Flos tinctorum(药剂师用名)、“Corneola”(俗名)及Lisimachia Leoniceni(学名)。这种多维名称体系展现了标本的整合功能:将实用医学需求、民间知识与学术分类集于一体,为其从“个人簿册”向“综合馆藏”的演变奠定基础

图2 恩蒂比标本簿

左侧的标本为Convolvulus eriogonus-simus Mill.,其俗名为Argentina/Lucia herba,学名为Panacea ariosti,凸显了herbaria作为学术网络载体的社交属性,为其向公共标本馆的转型提供了文化支撑

这些案例表明,早期标本簿编纂者深受莱奥尼切诺思想与费拉拉学派影响。herbaria不仅解决了命名歧义,更通过学术网络实现知识共享,完成了从个人研究工具向公共科学资源的关键转变,为现代标本馆的诞生铺平了道路。

4 跨国演进:从意大利标本簿到全欧标本馆的制度化转型16世纪下半叶,植物标本馆(herbaria)的编纂技艺迅速传遍欧洲,其形态也从统一装订的“标本簿”向多样化收藏转变——这一演变,标志着植物标本馆从原初形态向现代标本馆迈出了关键一步。

早期植物标本馆(herbaria)的完整清点颇具挑战,许多藏品已遗失或散落。以安德烈斯·拉古纳的收藏为例,他记载“将草药粘于纸板,精致稀有,形态颜色历久弥新”,却未装订成册。这种“未装订松散收藏”如同灵活的知识档案,突破了原初“标本簿”的物理限制,成为向机构化标本馆过渡的关键形态——收藏规模扩大与共享需求催生了更灵活的保存方式。如图3所示,干燥标本的固定技术构成植物标本馆的技术核心,为后来标本馆的标准化处理流程奠定基础,标志着从临时记录向永久收藏的跨越。而早期标本簿的脆弱性(因缺乏机构保护导致散佚),也加速了植物标本馆向制度化“标本馆”的转型。

图3 林地水苏(Stachys sylvatica L.)标本残片:16世纪安德烈斯·拉古纳赠予乌利塞·阿尔德罗万迪的标本,见证早期学者通过标本交换突破地域限制,推动herbaria从私人工具向学术共享资源转型

标注为"安德烈·拉古纳的巴卡拉"(Bacara da Andrea Lacuna):巴卡拉是该物种的古老俗名。该标本可能是安德烈斯·拉古纳在意大利旅居期间(1545-1554年)赠予乌利塞·阿尔德罗万迪。标本赠予行为,体现了标本馆从个人研究工具向学术共同体共享资源的转变,其社交属性加速了知识传播,推动herbaria从“私人簿册”向“公共馆藏”演变

据现存16世纪植物标本馆(herbaria)调查,1550–1551年间至少四部重要藏品标志着形态突破:费兰特·因佩拉托的80卷标本馆首次实现规模化系统收藏;弗朗切斯科·彼得罗利尼的罗马汇编延续“名称-标本绑定”功能;乌利塞·阿尔德罗万迪的15卷巨著含近5000份标本,已具现代标本馆雏形;“门多萨标本馆”则体现跨国学术协作。这些大型收藏的出现,标志植物标本馆从个人簿册正式迈向机构化标本馆。

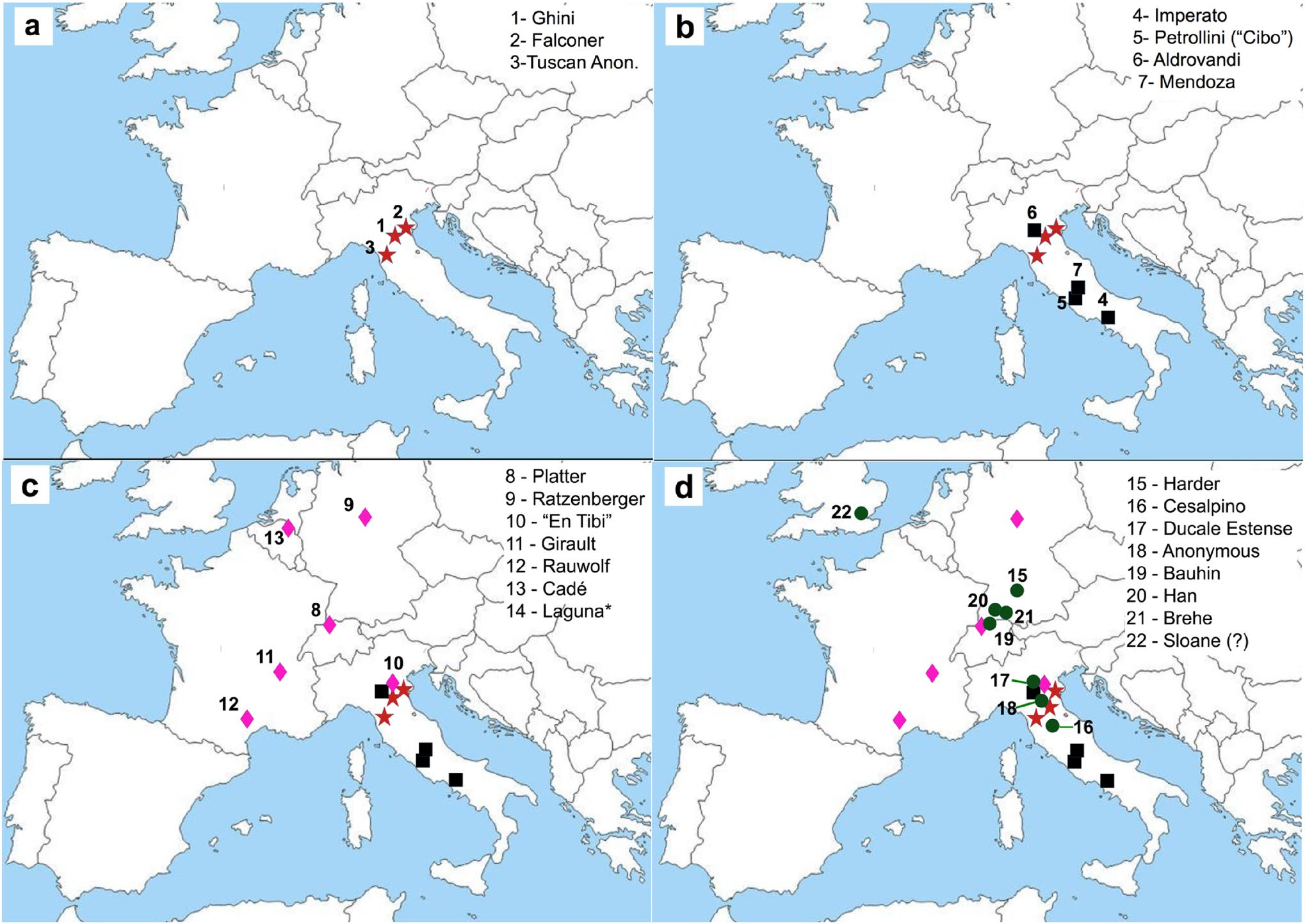

图4 16世纪下半叶,herbaria的传播与形态演变呈现清晰轨迹

a. 1550年前以意大利个人装订标本簿为主;b. 1550-1551年出现规模化收藏(如阿尔德罗万迪的多卷本);c. 1560年前跨地域学术网络推动共享;d. 1600年前形成机构化雏形。地理扩张加速了形态转变——从意大利向全欧扩散,个人簿册逐渐被系统性、可访问的公共收藏取代,为现代标本馆奠定基础

1551年后,herbaria编纂技艺传遍欧洲并加速演变:费利克斯·普拉特在巴塞尔启动的标本馆首次尝试标准化保存技术;卡斯帕·拉岑贝格尔在卡塞尔的藏品开始采用分类排序;让·吉罗在里昂的编纂融入本地植物采集,扩展了地域代表性。这些创新推动herbaria从“简单收集”向“系统整理”转变。

1560年后,演变进一步深化:莱昂哈德·劳沃尔夫的标本馆开始记录异域植物,突破欧洲本土限制;彼得鲁斯·卡德采用松散页保存,为灵活管理提供雏形;安德烈亚·切萨尔皮诺将植物分类理论与标本结合,强化学术研究功能。这些实践使herbaria的科学价值大幅提升。

至16世纪末,博洛尼亚匿名弟子标本馆、费拉拉《Ducale Estense》标本馆、卡斯帕·鲍欣在巴塞尔的藏品等,共同标志herbaria完成关键转型:从意大利学者的个人研究簿册,演变为全欧范围内具有公共性、系统性、学术性的“标本馆”雏形,为17世纪机构化收藏奠定基础。

17世纪初,欧洲已完成20余座herbaria的编纂,标志其从意大利“标本簿”正式演变为全欧“标本馆”实践。这不仅是数量增长,更体现功能从个人研究工具向公共学术资源的质变,为现代标本馆制度的建立铺平了道路。

5 范式重塑:标本馆如何成为植物学研究的核心基础设施16世纪下半叶,植物标本馆(herbaria)的功能从原初的“名称-标本绑定”(解决命名歧义),拓展为系统性植物研究工具;形态则从个人装订的“标本簿”,逐步演变为可共享、可扩展的“标本馆”雏形。这一转变不仅改变了植物学的研究方式,更重塑了科学知识的生产与传播模式,成为植物学从古典考据走向实证科学的范式转型关键。

植物标本馆(herbaria)的原初核心功能,是将植物名称与实体标本绑定,给植物“实名登记”——这一需求源于人文主义学者对古典文献(如迪奥斯科里德斯《药物学》)的考证。如图5所示,最早期的标本簿(如《托斯卡纳无名氏》)仅标注编纂者认定的“正确名称”,且多以希腊文书写,直接指向古典记载。这种“名称-标本一一对应”的实践,奠定了植物标本馆作为实证工具的原初含义,成为文艺复兴时期植物学革命的基石。

图5 托斯卡纳匿名制作标本,编纂于1550年之前

该标本石竹科白玉草(Silene vulgaris L.)仅以迪奥斯科里德斯(Dioscorides)所用的名称Polemonia进行鉴定,这种单一名称标注、个人化编纂的特征,凸显早期标本簿作为学者个人考证工具的属性,尚未具备后期标本馆的系统性与共享性。

图6 切萨尔皮诺标本馆(Herbarium Cesalpino)

编纂于1563年,采用迪奥斯科里德斯所用名称,以原始希腊文书写并附拉丁文译名: Δoρυκνιoν /豆科矛豆属(Dorycnium)。这种多语言标注突破了原初“单一名称绑定”的局限,开始整合古典文献与本土植物知识,为植物标本馆向学术共享资源的演变提供了关键方法论支撑。

随着植物学知识扩张,植物标本馆的功能迅速超越“名称-标本绑定”,演变为整合多源信息的“知识拼图”工具。16世纪中期,Konrad Gessner、Leonhart Fuchs等学者对古典名称提出不同解读,记载新物种、创造新名称,导致命名混乱。这促使标本馆编纂者开始标注同义词,整合各权威作者的名称体系。如图7所示,乌利塞·阿尔德罗万迪1551年编纂的标本馆第一卷率先引入丰富同义名称,标志植物标本馆从“单一名称考证”转向“多源知识整合”,为系统性标本馆奠定方法论基础。

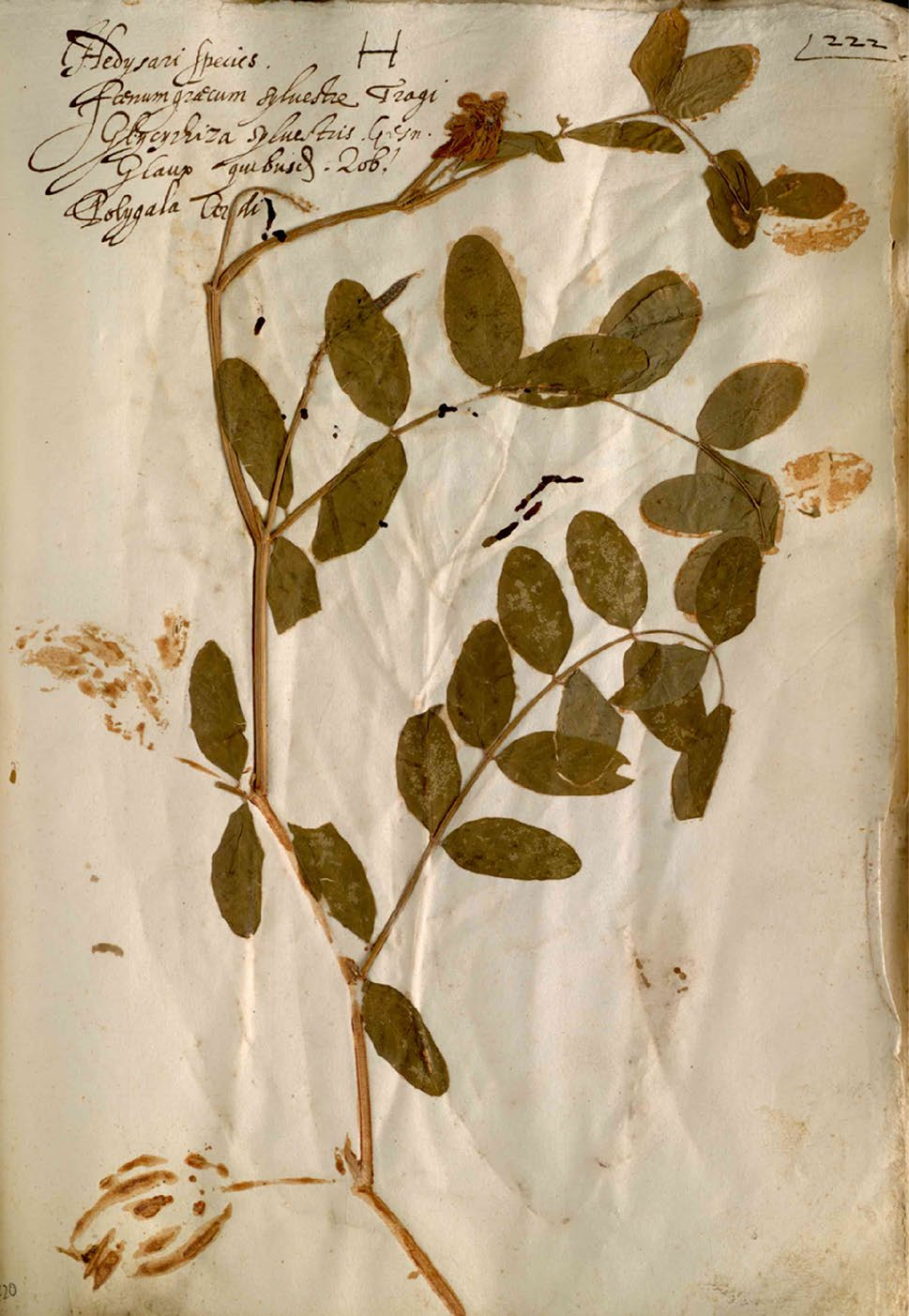

图7 阿尔德罗万迪植物标本集第1卷(约1551年编纂)是标本功能扩展的里程碑

甜叶黄芪(Astragalus glycyphyllos L.)标本采用阿尔德罗万迪本人认可的名称(Hedysari species),并沿用H. Bock(Foenum graecum sylvestre Tragi)、C. Gessner(Glycyrhiza sylvestris Gesn.)、M. de l‘Obel(Gaux quibus. Lob.)及V. Cordus(Polygala Cordi)等学者的命名体系。这部著作堪称植物标本簿中已知最早的同物异名案例,直接推动“标本簿”向“标本馆”转型

随着功能深化,整理比较各权威作者的命名体系成为核心功能,同义名称的丰富性与系统性持续提升。16世纪末,卡斯帕·鲍欣寄给阿尔德罗万迪的标本附有涵盖当时所有主要著作的同义名称表,标志植物标本馆向“跨学者知识整合平台”的关键转变——这种系统性信息整合能力,正是“标本馆”区别于早期“标本簿”的核心特征。

图8 博洛尼亚大学博物馆馆藏17世纪初匿名植物标本簿

田野刺芹(Eryngium campestre L.)标本为卡斯帕·鲍欣(Caspar Bauhin)于1596至1605年间寄送乌利塞·阿尔德罗万迪的干燥标本之一。其同物异名涵盖当时所有主要出版物(如卡斯帕·鲍欣、H.博克、L.富克斯等)。这种跨时代、跨学者的整合,使标本彻底超越原初“标本簿”的个人属性,成为协调学术共识、传承植物知识的公共学术资源,标志“标本馆”形态的正式确立。

植物标本馆的最终演变体现在其作为“学术交流媒介”的功能突破:干燥标本的跨国交换,使各国学者能准确理解异域同行所指的植物名称。这一功能彻底超越早期“标本簿”的个人属性,推动植物学突破中世纪地域局限,形成统一学术语言,最终促成国际化学术社群的建立——这正是“标本馆”作为公共研究机构的核心价值,标志植物标本馆从私人考证工具向制度化科学资源的质变。

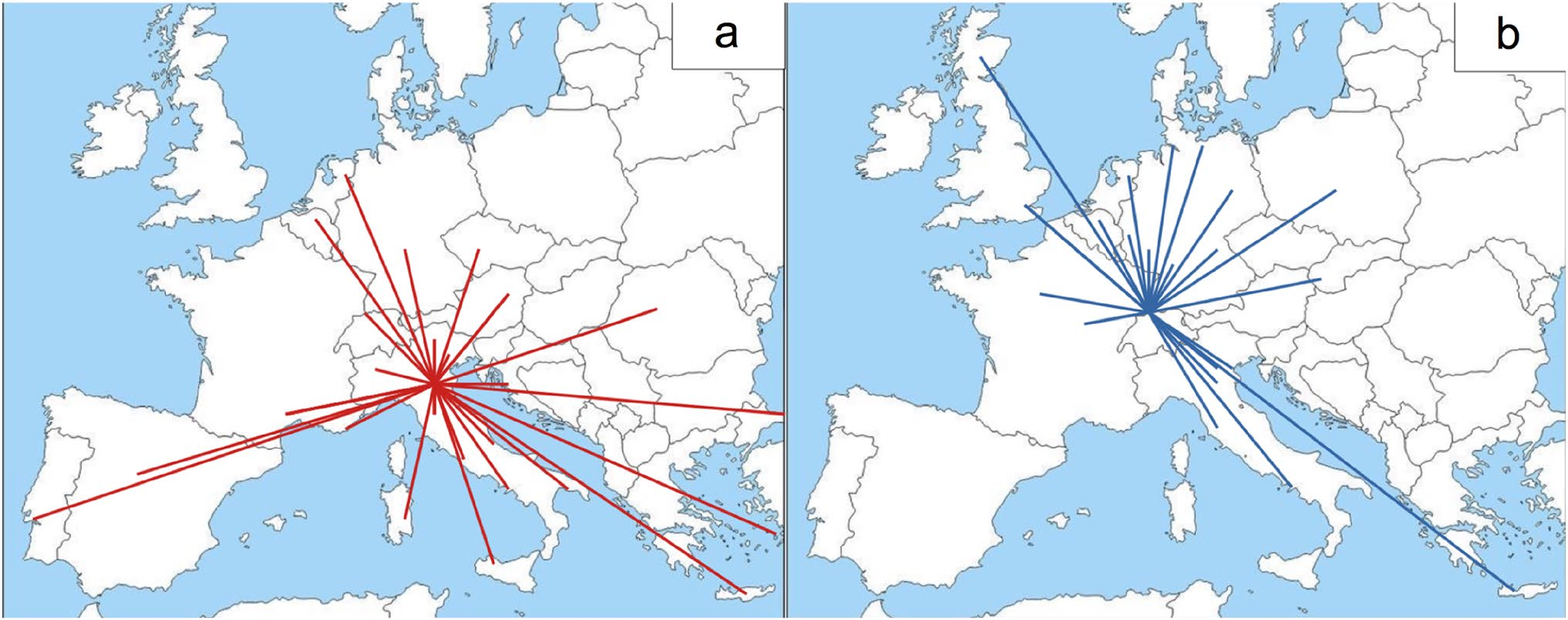

阿尔德罗万迪植物标本馆的标本来源示意图显示,其样本来自欧洲各地植物学家的采集(从葡萄牙到罗马尼亚、荷兰到克里特岛),如图9a所示,直观体现了植物标本馆从个人簿册向整合全欧资源的机构化标本馆的转型。

阿尔德罗万迪标本馆的地理来源覆盖欧洲各地(从葡萄牙到罗马尼亚、荷兰到克里特岛),直观展现了植物标本馆从区域性个人收藏向跨国学术资源的扩展;而如图9b所示,卡斯帕·鲍欣《植物图鉴》记录的种子与标本来源网络,则标志着植物标本馆作为国际学术交流平台的成熟。

图9 植物标本馆的跨国学术网络

a.阿尔德罗万迪标本馆的欧洲采集网络;b.卡斯帕·鲍欣《植物图鉴》的种子/标本交换记录。二者共同标志16世纪末herbaria从个人收藏升华为连接全欧的科学基础设施

16世纪末,卡斯帕·鲍欣在《植物图鉴》中系统记录了来自欧洲各地学者提供的种子与标本,其地理来源网络标志着植物标本馆彻底完成从"个人标本簿"到"跨国标本馆"的演变——通过标准化交换与整合,植物标本馆成为连接全欧植物学家的学术基础设施,为现代标本馆的机构化运作奠定了历史基础。

16世纪欧洲宗教战争背景下,herbaria展现出惊人韧性:植物学家跨越宗教与政治分歧交换标本,推动其从个人研究簿册升华为跨国学术共同体的基石。天主教徒阿尔德罗万迪与新教徒卡斯帕·鲍欣的研究,均依赖全欧同行寄送的标本——这种超越冲突的合作,正是herbaria从"私人标本簿"蜕变为"公共标本馆"的历史见证。

至16世纪末,植物标本馆已彻底完成从"标本簿"到"标本馆"的质变:在战争与偏见的阴霾中,它不仅是知识传播与相互理解的工具,更实现了科学统一的愿景——通过标准化的标本交换与整合,植物标本馆成为超越地域与信仰的科学基础设施,标志着现代标本馆制度的正式确立。

6 结语:标本馆——科学革命与学术协作的历史见证植物标本馆的原初含义植根于15世纪末的科学革命:费拉拉埃斯特宫廷的人文主义环境中,尼科洛·莱奥尼切诺推动的植物命名争论,为植物标本馆诞生奠定了思想基础。早期标本馆的命名体系显示,莱奥尼切诺及费拉拉学派对植物标本馆原初形态——作为"名称-标本绑定工具"的个人簿册(干燥标本簿,horti sicci)——产生了直接影响,并间接塑造了博洛尼亚卢卡·吉尼学派的实践方向。

16世纪上半叶的范式转变推动植物标本馆从"古典文本附庸"向"独立研究工具"演进:卢卡·吉尼首次主张直接观察植物多样性优于盲从古典描述,这一思想使植物标本馆突破原初的"名称考证"功能,转向以标本为核心的实证研究——标志着"标本簿"形态的成熟,为后续演变为"标本馆"奠定方法论基础。

在此背景下,植物标本馆完成了从"标本簿"到"标本馆"的功能跃升:中世纪植物学依赖古典文献,而新植物学以自然界观察为基础,其天然载体正是植物标本馆——从个人编纂的干燥标本簿(horti sicci),逐渐发展为整合多源知识、促进学术交流的公共科学资源,实现了从私人工具到制度化平台的质变。

16世纪下半叶,植物标本馆的演变进入关键阶段:编纂实践从意大利传遍欧洲,功能从"单一名称整合"扩展为"跨国学术媒介"。安德烈亚·切萨尔皮诺基于植物标本馆完成首次植物多样性系统研究,卡斯帕·鲍欣则借助全欧标本交换,奠定现代命名法与分类学基础——标志着植物标本馆彻底超越原初"标本簿"属性,正式确立"标本馆"的机构化形态。

16世纪编纂的20余部植物标本馆(现存18部)见证了从"标本簿"到"标本馆"的历史性演变,是科学革命与人文主义的珍贵遗产。这些藏品记录了植物标本馆如何从个人研究工具升华为推动植物学全球化的基础设施:仅8部编制目录、6部完全数字化的现状,更凸显保护这些演变见证物、向科学界开放的重要性——它们不仅是科学史的辉煌篇章,更是理解植物标本馆原初含义与现代价值的关键纽带。

综上,植物标本馆的原初含义经历了从"植物志文本"到"个人标本簿"(干燥标本簿,horti sicci)的转变,最终在16世纪末完成向"机构化标本馆"的演进。这一过程不仅是技术与形式的革新,更体现了植物学从古典文献考据向实证科学的范式转型——植物标本馆作为科学革命的产物,其演变轨迹深刻反映了近代科学从私人探索走向公共协作的历史进程。如今,全球标本馆数字化正推动植物学研究进入"大数据时代",从实体馆藏到数字平台,这一延续五百年的科学基础设施仍在续写新的篇章。

延伸阅读

Cristofolini, G. (2024). Origin and evolution of herbaria in the sixteenth century. Accademia Nazionale dei Lincei, 35:63–75 https://doi.org/10.1007/s12210-024-01232-1

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1522449.html

上一篇:园艺研究的困局:美国植物园新框架对全球植物园园艺发展的启示

下一篇:凝固的花园:标本簿承载的16世纪植物科学革命