博文

植物园历史 | 活体植物可能只是植物园流淌的过客  精选

精选

|

多样性之河:植物园活体收藏的使用和管理视角

“一切都是流动的,没什么是静止的”

“All is flux, nothing stands still”

——Heraclitus

植物园在极小的面积内保持着极高的植物多样性。从表面上看,植物园收藏的活体植物似乎是静态的一成不变的,但这掩盖了登录数、植株和植物器官的快速更替周转。同一批登录的植物就像放射性同位素一样不断衰减。因此,虽然在某种程度上植物园可以被视为类似于博物馆,但更好的模式是将植物园视为多样性河流的通道,必须及时、积极地对植物进行采样、记录和研究,这样才能留下必要的痕迹,而不是仅仅消耗财力和人力。

撰写有关植物园作用的文章已成为一种强迫症。已经安排了许多专题讨论会(如Boissiera vol. 14 1969, Bedini & Garbari 1993, Bramwell & Al. 1987, Froggatt & Oates 1993, He & Al. 1990, Heywood & Wyse Jackson 1991, Singapore Botanic Gardens 1990),文献数量令人生畏(Rae 1995)。这表明,人们对植物园应该是什么还没有达成共识,但却对植物园充满渴望。无论植物园在过去扮演了什么角色,现在看来都是不够的。园长和工作人员正在寻求一种新的共识,以解决目前所关注的问题:生物多样性的丧失、气候变化、环境退化、可持续发展、营养不良和贫困、生活质量、失业。如果能够证明植物园在解决这些问题方面可以发挥重要作用,那么植物园的未来将是辉煌的;如果不能证明这一点,那么植物园就是不合时宜的。

在本文中,我们将不再试图对植物园开展的活动类型进行总结或重新调整,这些活动基本上有四种:研究与开发(包括利用植物种质资源开发药品、食品等)、保护、教育与信息以及美化环境。这些问题已经得到了广泛的讨论(例如,在上文提到的研讨会上),并且有许多实例可以说明可能的情况(Rae,1995 年)。相反,我们将研究活体植物收藏本身的基本性质。

植物园也许可以定义为通过辛勤劳动和园艺专业知识实现超高植物多样性的地方。它与西欧和北美的耕地截然相反,在耕地里通过播种经过严格挑选的单一物种,并无情地消灭所有可能的竞争者,确保了高产、统一、易收获的植物。植物园保持的多样性确实令人吃惊。牛津大学植物园在一片狭小的土地上(2 公顷)保留了 5000 个分类群,相当于整个意大利的野生多样性,在 30 多万平方公里的土地上保留了 4800 个物种。剑桥大学植物园(16 公顷,约 8000 个物种)拥有的分类群数量相当于一个热带小国(如加蓬,面积为 27 万平方公里)。爱丁堡皇家植物园是世界上第五大植物园(K. Walter 在 Rae 1995年 提供的数据),拥有 21,578 个维管束植物分类群,代表 16,782 个物种。这约占世界植物群的 6%,大大超过了欧洲的物种总数(约 11,500 种);几乎比英国本土的物种总数还要多一个数量级。爱丁堡植物园的植物收藏分布在苏格兰各地的四个植物园中,总面积达 117 公顷,但大部分收藏都集中在爱丁堡因弗莱斯的一个 32 公顷的市中心(Walter 等人,1995 年)。Purseglove 先生(1959 年)呼吁植物园 “在不影响布局美观的前提下,尽可能多地收集活植物”,植物园当然将这一呼吁铭记于心。

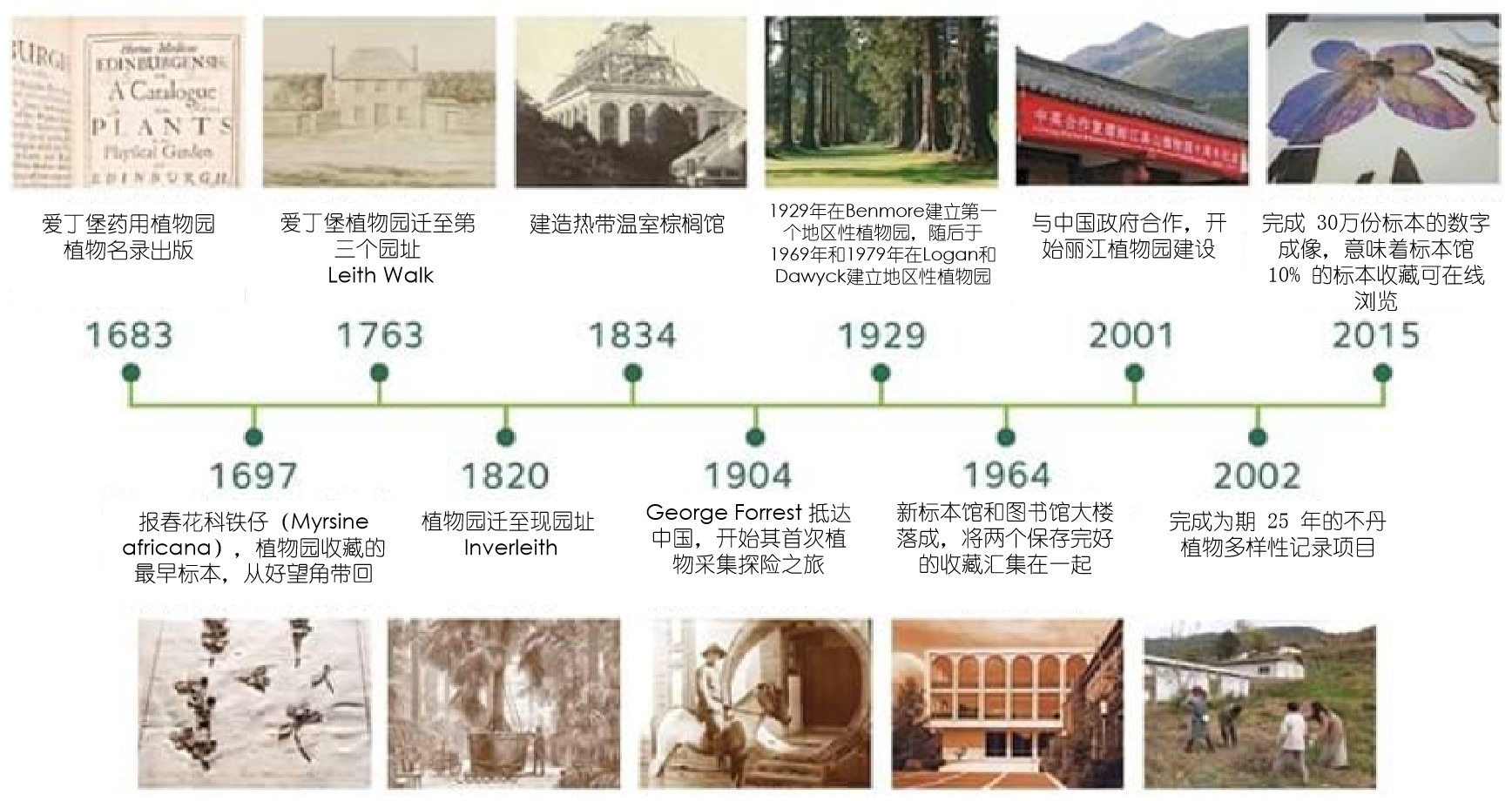

图1 爱丁堡皇家植物园 4个花园浓缩植物世界

历史

古代中国和前哥伦布时期墨西哥的阿兹特克人显然都收藏了各种植物(Hill, 1915 年)。摩尔人也在西班牙建立了植物园(Harvey, 1981 年),但现代植物园传统可以追溯到文艺复兴时期的意大利,以及 1543-1545 年在比萨、帕多瓦和佛罗伦萨建立的植物园(Stafleu,1969 年)。这一理念很快传播到荷兰、瑞士、德国和法国,在莱顿、苏黎世、莱比锡、蒙彼利埃等地都建有植物园(Jellicoe 等人,1986 年;Gager,1938 年)。不甘寂寞的欧洲英国人于 1621 年在牛津建立了第一个植物园,爱丁堡和切尔西药用植物园分别于 1670 年和 1673 年建成(Batey 1989,Fletcher & Brown 1970,Field & Semple 1878,Stungo 1993)。

从16世纪到18世纪,植物园一般都与大学的医学院联系在一起。植物园用于培训医生认识和使用植物治疗各种病症和疾病,并提供本草草药 。例如,在 1780 年左右,爱丁堡皇家植物园拥有 3000 株大黄(掌叶大黄 Rheum palmatum),这些植物是由皇家植物园园长兼国王植物学家约翰‧霍普(John Hope)从俄罗斯种群中获得的。在这座城市及其市民的饮食和医学史上,这是一个短暂的插曲。

图2 掌叶大黄

爱丁堡皇家植物园现活植物登录号 20042111,采集人、种源地不详。原产中国甘肃、四川、青海、云南西北部及西藏东部等省区。俄罗斯有栽培。生于海拔1500-4400米山坡或山谷湿地。根茎及根药用,可健胃,为泻药。现在甘肃及陕西栽培较广。

随着系统植物学在18世纪和19世纪初作为一门独立的科学学科出现,植物园的收藏量也随之增长,超出了供应医药需求所需的范围,并通过对偏远地区的考察获到了植物数量补充。为了展示植物的多样性和植物之间的关系,植物园按照林奈的有性系统等常用分类法,在 “目级类群花坛圃” (order beds, 2010年记载,花坛已更新为多样性花园 Biodiversity Garden)中种植了各种物种。在爱丁堡,受约翰‧霍普(John Hope) 15 年前受到在巴黎所见所闻的启发,从传统的药用植物园到系统的植物收集的转变发生在 1763 年左右(Morton, 1986 年)。

图3 爱丁堡皇家植物园重要史实

后来,欧洲许多植物园承担了一个新的角色,即规划和实现植物种质的国际分发转让,因为拥有这些植物园的殖民国家争相建立对茶叶、咖啡、香料、水果、药品或橡胶等珍贵植物产品的贸易霸权。事实上,邱园皇家植物园的建立在很大程度上就是为了充当植物种质资源的渠道--一个从植物采集者那里进口并出口到遍布英帝国的卫星园网络的植物转口港。在一份对说服英国政府将邱园建成一个由国家资助的植物园和标本馆具有影响力的报告中,有这样的论点:

“国家植物园应该是一个中心,所有具有相同性质的小型机构都应该围绕这个中心进行安排......接受它们的供应,并在植物王国的一切有用事物方面为祖国提供帮助......。从这样一个植物园,政府可以获得与建立新殖民地有关的真实的官方信息;它还可以提供所需的植物......”。(Brockway 1979 年引用)。

类似的理念促成了加尔各答植物园的建立(Gager, 1938 年)。植物从邱园运往新加坡等地的植物园,其主要目的之一是 “向殖民地引进并适应可能具有经济价值的植物”(Chambers,1990 年)。

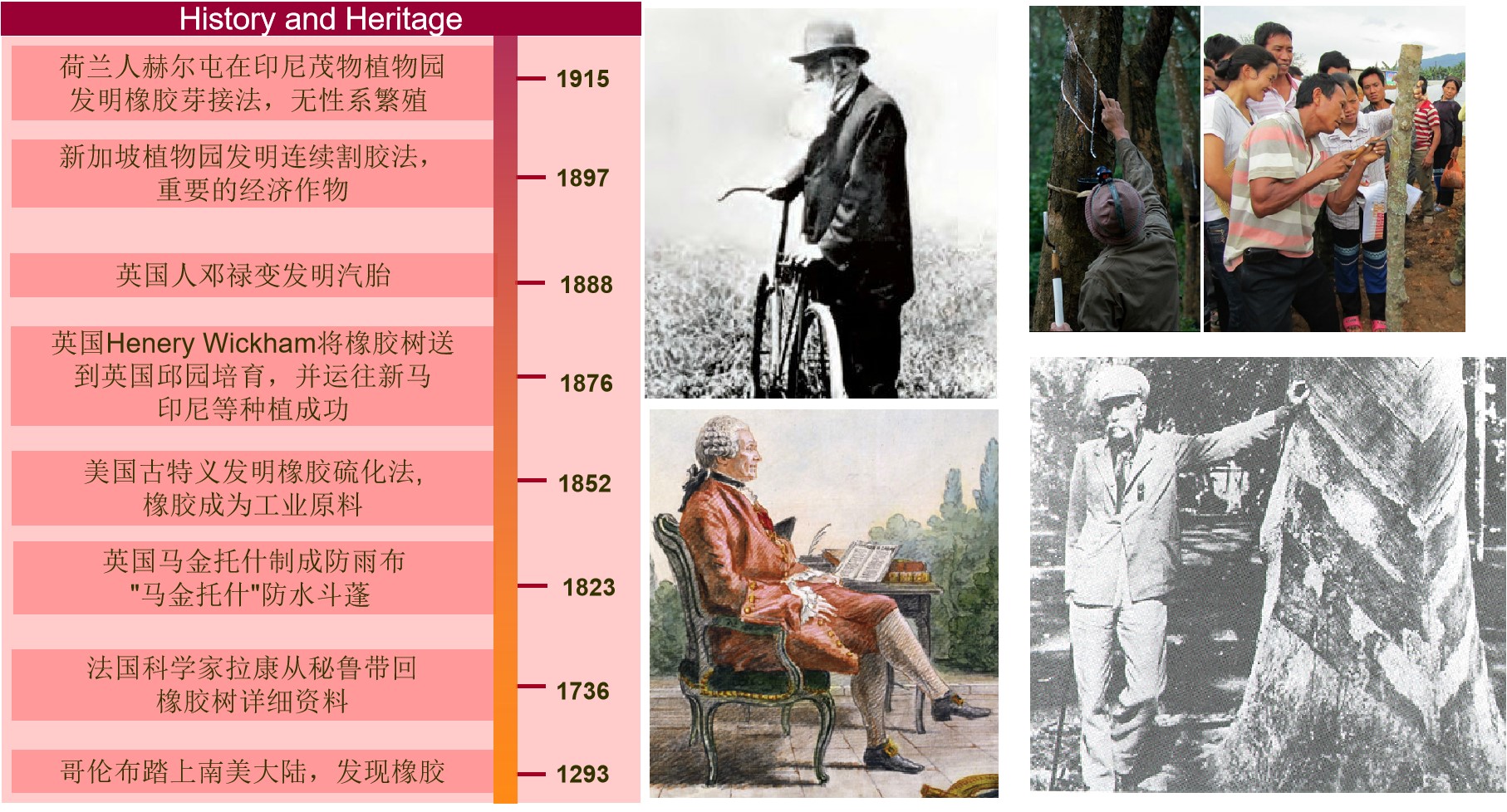

英国人利用其遍布全球的植物园网络,使某些植物产品的世界贸易发生了深刻变化,从而使英帝国受益。一个著名的例子是打破南美对顺丁橡胶的垄断(Purseglove,1959 年;Brockway,1979 年)。橡胶植物通过邱园从南美运往大英帝国在南亚和东南亚的部分地区。1875 年,亨利‧威克姆(Henry Wickham)从巴西运走了数千颗巴西橡胶树 种子,但他并没有告知巴西当局货物的性质,因为他担心一旦告知,可能会被巴西当局扣留。这些种子在邱园发芽,然后被转运到锡兰、新加坡和其他地方。最终形成了马来西亚和东南亚其他地区的橡胶种植园,这些橡胶种植园至今仍然非常重要。其他欧洲国家也有类似的行为,例如荷兰人通过爪哇的茂物(Bogor)向印度尼西亚和马来西亚引进了油棕榈(Elaeis guineensis )(Heywood, 1983 年)。有些植物的转移可能是非法的,例如通过邱园转移金鸡纳树 用于生产奎宁(Brockway, 1979 年)。

图4 橡胶-运转世界的植物

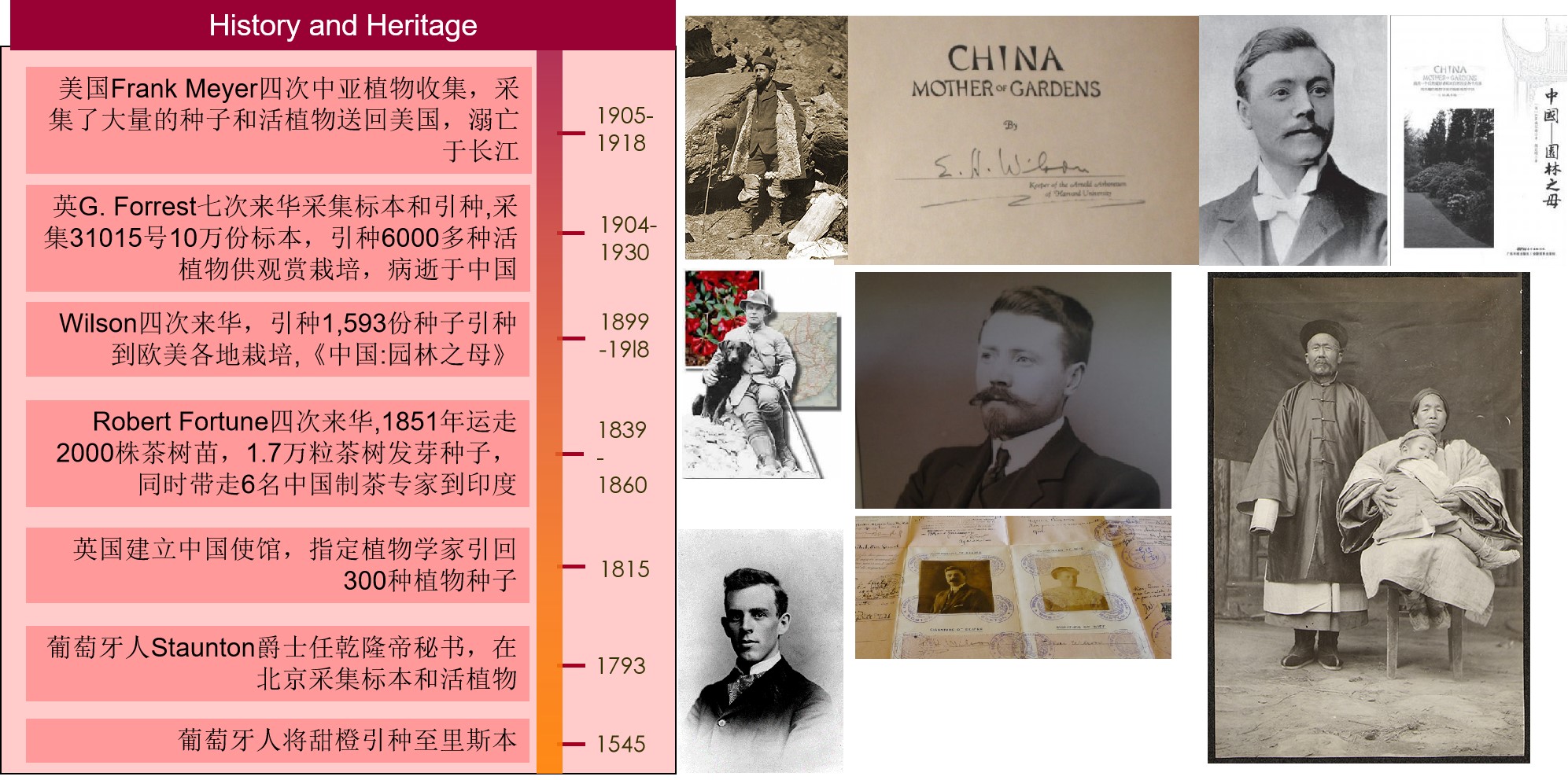

园艺植物也经常通过植物园引入。例如,在20世纪初,爱丁堡皇家植物园在从中国和喜马拉雅山引进许多乔木、灌木和草本植物到西欧花园方面发挥了重要作用。乔治‧福雷斯特(George Forrest)是最成功的采集者之一,从 1904 年到 1932 年去世,他一直在云南和西藏工作,同时还在中国进行采集(Fletcher & Brown, 1970 年;Diels, 1912-13 年;The Staff of the Royal Botanic Garden Edinburgh, 1924, 1929-30 年)。I. B. Balfour、W. W. Smith 等人根据这些材料描述了许多新物种。

图5 植物猎人 收集中国植物资源

福雷斯特带回的一些植物现在仍在爱丁堡栽培,但这一点并没有对游客隐瞒(事实上,植物标签上也清楚地显示了这一点),许多人进出花园时并没有意识到这些植物是如何被收集到一起的,以及收集的原因。事实上,欧洲植物园在国际种质资源流动中的参与很少能被参观者察觉。种植园作物或具有园艺或经济价值的植物的转移一般都是由企业家和科学家组成的团队策划和监督的,不为公众所知。

欧洲殖民国家这一时期的剥削和操纵所遗留下来的问题是南北之间、种质运输和利用者与种质供应者之间的财富不平衡。因此,现在对种质出口和流动实施禁运是可以理解的,但我们认为这最终是没有建设性的,是自取灭亡,因为它们阻碍了创造财富和促进科学认识的活动,而正是这些活动使禁运看起来是值得的。此外,如果种质的流动被定为非法,它就会变成秘密流动(违禁基因!)。

不确定的现状 Uncertain present

今天,大多数植物园属于大学(约占总数的 30%:英国的两个例子是牛津和剑桥植物园)、政府部门(约占 27%,如爱丁堡皇家植物园和邱园)或城市(约占 14%,如格拉斯哥植物园)。大学不再使用植物园,植物系统学也处于低谷(尽管存在生物多样性危机)。农业和林业植物的开发利用现在通常由专业机构而不是植物园负责(Heywood, 1983 年),此外,国际条约和帝国的解体也束缚了种质资源的流动。此外,由于政治家、公众和行政官员往往不理解植物园和公园之间的区别,植物园园长的计划有时会受到阻碍。

毫无疑问,许多植物园的所有者都希望摆脱管理植物园,但这些昂贵的机构并不是没有朋友(当然,除了工作人员自己之外)准备抵制关闭。这些支持者的主要动机往往是为了保护一种有价值的景观:从污染的单色环境(因为许多植物园都位于城市环境中)中走出来,城市居民和游客进入了一个芳香四溢的怡人花园,一个色彩斑斓的异国植物万花筒,与质感十足的绿色相映成趣。

这就是把植物园当作高级公园--园艺爱好者的乐园。美化环境是植物园的一项重要功能,它还可以作为增加收入的诱饵,通过门票、园内零售店或餐饮特许经营来实现;毫无疑问,在迈向千年的过程中,许多植物园将越来越需要这些收入来源。无论如何,植物园正在为公众提供他们可能一直想要的东西:有机会购买文献、纪念品和植物,让他们回忆起愉快的游览经历;有机会在迷人的环境中喝上一杯或吃上一顿小餐,放松一下。但是,植物园不能仅仅以美化环境为理由;其他类型的花园可以以更低的成本更好地发挥这一作用。赫拉克勒斯与安泰乌斯战斗并杀死了龙拉东,以获得赫斯珀里德斯花园中的金苹果:我们必须发现并解释植物园包含的宝藏以及应该如何照顾它。

植物园类似于艺术馆 An analogy

将植物园与美术馆相提并论也许是有益的,因为两者都是赏心悦目之物的宝库。例如,当我们参观乌菲齐美术馆,欣赏达·芬奇的《贤士的崇拜》(Adoration of the Magi)或波提切利(Botticelli)的《春》(Primavera)时,我们知道,我们正在欣赏的画作如果上市,价格将高达数百万或数千万英镑。我们还知道,如果这些画作因某种可怕的不幸而毁坏,它们是无法被替代的。每幅画都是独一无二的,都有自己的历史和谱系:委托创作、构图和实施的情况,拥有者及其购买、保留或处置的原因,给艺术家和评论家带来的灵感,等等。因此,艺术品是国家遗产的一部分,必须作为国家遗产来对待,在获得更厚重、更丰富的锈蚀之后,完好无损地传给后代。

图6 达芬奇(左)波提切利(右)画作

在某些方面,我们对植物园和园中的植物也应该有同样的感受。在投资和艺术品收藏方面,植物园与许多艺术馆不相上下。例如,在爱丁堡有一个占地 1.5 公顷的大型岩石花园,在凉爽的北方气候的帮助下,可以种植许多草本植物和矮灌木,这些植物来自除南极洲以外各大洲的高山和山地栖息地。岩石花园的建造和维护耗资数百万英镑,在经历了一个设计者似乎无法达到令人愉悦的效果的阶段后(法勒称其为 “杂乱无章的丑陋”:Fletcher & Brown 1970),岩石花园受到了极大的推崇。每年都有成千上万的人参观皇家植物园岩石花园收藏和其他收藏,从中获得乐趣和信息。此外,这些植物都是经过多年收集而来,具有一定的谱系。57% 的登录植物是已知的野生来源(Walter 等人,1995 年):这些植物的采集者、时间和地点都有记录。有些登录种质已被用作分类研究的基础,有些已产生了模式材料,有些已被繁殖并进入商业园艺领域,还有一些已被筛选出新的化学物质和药物。因此,由于与之相关的数据,这些收藏是独一无二和不可替代的。

图7 岩石花园的历史演变

植物园收藏的种质资源也越来越多地从野外消失。来自圣赫勒拿岛的锦葵科滨珥花属圣赫勒拿岛红杉Trochetiopsis erythroxylon 仅有种植材料存世,在植物园中只有少量标本:它由班克斯引入邱园(Aiton 1789 年),邱园至今仍种植有一株。山茶科洋木荷 Franklinia alatamaha 有着引人注目的 “水煮蛋” 花朵,自 1790 年在美国佐治亚州巴林顿堡附近被发现后不到 25 年就在自然界灭绝了,这可能是由于园艺过度开发造成的(Harper & Lees 1937);现在仍有许多标本,但只在植物园中发现活植株。在爱丁堡,我们保留了 13 个已知已在自然界灭绝的物种,包括锦葵科滨珥花属 Trochetiopsis 和洋木荷属 Franklinia,但也有一些鲜为人知的物种,如 雀麦属 Bromus interruptus。植物园保留的其他物种在野外尚未灭绝,但可能很脆弱,如杜鹃花属 Rhododendron taxifolium,仅限于菲律宾的一座山(G. C. G. Argent,个人通讯)。这些植物可以也应该繁殖并分发给其他植物园,因此它们并不等同于莱昂纳多的画作。但它们肯定具有许多古代大师的特质--稀有、美丽、历史、人文关怀。

图8 圣赫勒拿岛红杉Trochetiopsis erythroxylon

因此,任何负责管理大型植物园的人都必须认识到,他不是公园管理者,而是国家遗产和全人类自然遗产的监护人。

多样性之河 The river of diversity

因此,艺术馆的比喻很有启发性,事实上,植物园、博物馆和艺术馆都有许多共同的主题和活动:编目和标签、展示和讲解、教育和培训、修复、特殊收藏(药用植物、观叶植物、多肉植物)等等。Holttum(1970 年)指出, “植物园本质上是一个活植物博物馆”,而且植物园与标本馆和博物馆一样,经常将其高级工作人员称为馆长。然而,这种比喻有一个致命的缺陷。

对于普通游客来说,植物园似乎是静态的收藏,就像博物馆架子上的花盆一样永远保存着,随着新标本的获得而缓慢生长。因此,剑桥大学植物园的记录显示,1756 年植物园成立后不久,托马斯‧马汀(Thomas Martyn)就将植物园的植物标本收集到了 1250 种左右,到 1794 年植物园的植物标本总数上升到了 1860 种。随后,在亨斯洛教授(Professor Henslow)影响下,园内的植物在 19 世纪初迅速增加到约 5000 种;如今园内的植物已达 8000 种。尽管这些数字似乎表明植物在稳步增长,但目前园内的植物不太可能是 1846 年之前的,因为当时的植物园搬到了新地址。大部分植物都是在最近 40-50 年间引入登录的。爱丁堡皇家植物园在其 325 年的历史中曾在四个城市搬迁,众所周知,随着旧址的腾空,收藏植物尽管被转移到了新址(Fletcher & Brown 1970 年),但在 1822 年最后一次搬迁之前引进登录的植物却很少,或已知是早期植物的直系后代;保留下来的两个古老标本是泽米铁科那塔尔大苏铁(Encephalartos natalensis, 2021年名录的登录号为19380474, 采集者和种源不清) 和棕榈科百慕大箬棕(Sabal bermudana, 2021年名录的登录号为19697661, 采集者和种源不清)(Rae 1995 年)。

爱丁堡的报春花科植物收藏也可以说明植物园收藏的无常性。20 世纪上半叶,爱丁堡因报春花属 系统学研究而闻名于世(Smith 等人,1977 年)。因此,人们可能认为报春花科植物在爱丁堡皇家植物园的收藏中占有特别重要的地位,而事实也确实如此:1994 年,该植物园共有 841 份登录植物(K. Walter in Rae 1995)。对植物目录的研究表明,报春花属植物的登录种质主要是野生采集的材料,但在贝尔福 Balfour、福雷斯特 Forrest、史密斯 Smith和弗莱彻 Fletcher在爱丁堡植物园从事报春花研究期间,与爱丁堡有关的主要植物采集者带回的数百份登录植物中,显然只剩下一份;这是一份纤柄脆蒴报春 (Primula gracilipes)登录谱系,来自 Ludlow 和 Sherriff 在不丹采集的材料(Walter 等人,1995 年)。在福雷斯特(Forrest)为育苗人 Bees 收集的中国-喜马拉雅物种中,或者在威尔逊(Wilson)、金顿‧沃德(Kingdon Ward)等人收集的物种中(例如,见 Balfour 1913 年),都没有同种植物的登录种质。1936 年,坎普(E. E. Kemp)在繁殖部门和框架中记录了约 100 种不同的报春花类群(爱丁堡皇家植物园档案中未发表的手稿);它们似乎都已逝去。目前收藏的主要是 20 世纪 80 年代和 90 年代的登录植物(表 1)。这并不难解释,大多数报春花物种都是多年生短命植物,花粉传粉混杂,因此很难长期保持。因此,从某种意义上说,爱丁堡皇家植物园没有也从未收藏过活体报春花植物。回到美术馆的比喻,我们可以说植物园没有永久性的展览,而是举办一系列短暂的艺术品临时展览,有时效果非常好。

表 1 1995 年爱丁堡皇家植物园引种的报春花属 登录数量,按登录年代分组

在爱丁堡报春花 研究最活跃的时期(1905-1945 年),尽管在报春花 栽培方面有相当多的关注和专业知识,但只保留了 9 份登录种质。

植物园中的绝大多数登录植物寿命都很短:事实上,许多植物甚至从未成功成活。不幸的是,其中包括一些具有重要保护意义的物种,如杜鹃花属 Rhododendron chamaepitys,它在自然界中只局限于一个网球场大小的区域,在邱园和爱丁堡的栽培中都已消失(G. C. G. Argent, 个人通讯)。另一方面,少数物种的生命力特别顽强,当然其中大部分是木本植物。但即使是木本植物也会发生更替。前面提到的滨珥花属圣赫勒拿岛红杉( Trochetiopsis erythroxylon) 是一种在自然界中已经灭绝,但在栽培过程中仍然存活的物种。该物种几乎是被引入邱园的,如今那里还有一株,但这并不是一个长期保持的案例,因为在邱园的历史上,该植物可能已经消失了三次,又被重新引入了三次;任何一次引入的植物似乎都没有保持超过 30 年。

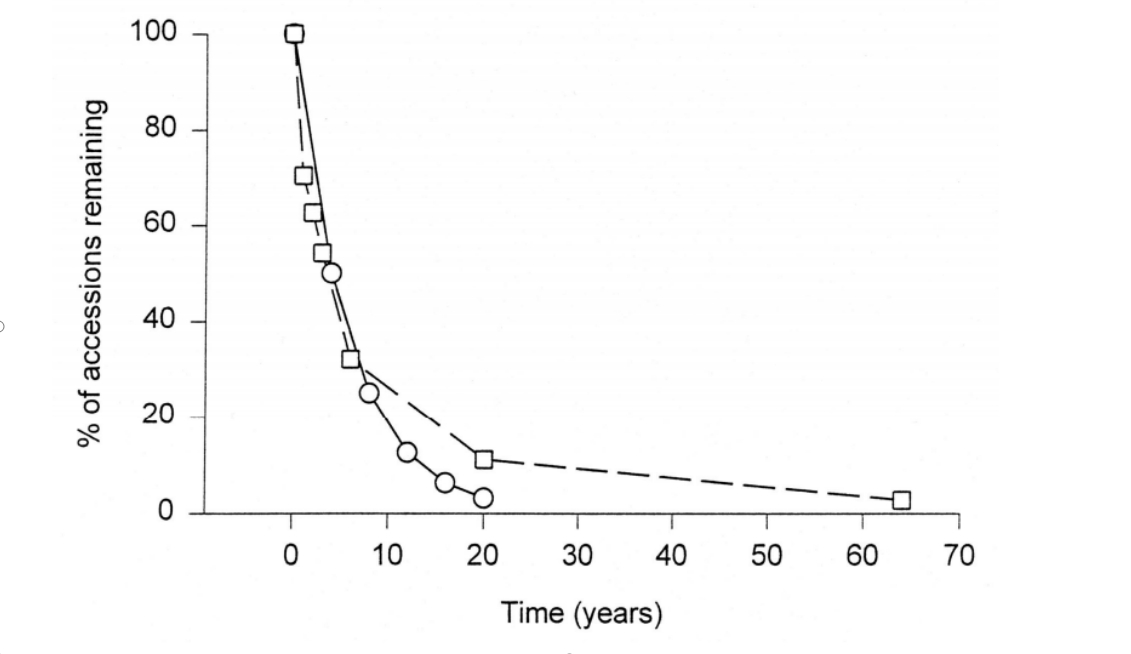

也许最好从指数衰减的角度来考虑问题(可以用放射性衰变来类比),并认识到收集的植物有一个半衰期。半衰期约等于相关植物类群的首次开花时间(世代时间)。图9 显示了爱丁堡皇家植物园收录植物的衰减过程。起初衰退非常迅速(相当于约 4 年的半衰期),但随着健壮和长寿命植物的留存,衰退速度逐渐减慢(资料来源:爱丁堡皇家植物园 BG-BASE 和 Rae 1985 上的植物记录)。不过,不断引种登录的新物种可以弥补损失,并使收藏得以继续发展。

图9. 爱丁堡皇家植物园植物登录的损失情况

这给植物园带来的启示是,植物园的工作人员并不是一般意义上的馆长,他们不是管理收藏的管理人,而是通过管道和水闸将种质资源的大河疏导和分流的工程师,直到这些种质资源消失在堆肥的海洋中。除了种质的流动,还有发育阶段和单个植物器官的流动,因为每种植物都是一个模块群体,它们出生、生长和死亡(Harper 1977 年)。

正如在历史回顾所示,这一概念对于早期植物园的园长来说并不陌生--约翰‧霍普(John Hope)为医生种植大黄,胡克(Hooker)和贝尔福(Balfour)安排引进经济或园艺植物。然而,在一个非常重视保护并限制种质移动的社会背景中,要适应不可避免的变化和损失的想法可能会更加困难,因为这个社会认为(无论对错)遗传资源属于其进化所在的国家和人类文化。

因此,管理植物园所需的方法与管理博物馆截然不同,因为植物活体收藏在空间和时间上都是短暂的。因此,我们必须提出这样一个问题:植物园的种质资源流动会带来什么切实而持久的成果?在许多情况下,答案肯定是:很少。

管理多样性之河 Managing the river of diversity

波动论证的第一个结果是,如果任何一个植物园停止引进新材料,那么活植物的登录数量将会迅速下降。显然,如果园艺家缺乏技能或积极性不高,下降速度将会特别迅速。但是,反常的是,在最有进取心和最有活力的植物园中,下降速度也会非常迅速,因为只有在这些植物园中人们才会尝试种植栽培最难栽培的植物,这些植物对土壤、湿度、光照、日照长度等都有特别严格的要求;失败不可避免。植物园是园艺师的训练场,也是必须开发新技术种植以前可能从未种植过的植物的地方。因此,植物园的 “管理” 质量不可能仅仅通过植物衰减率来衡量。缓慢的衰减非但不意味着能力,反而很可能意味着植物园中不起眼的 “杂草”,它们对最糟糕的园丁努力有抵抗力。

另一方面,毫无疑问,在许多情况下,损失率应降至最低。也许情况并非总是如此,因为如果一种植物在原产国很常见且易于采集到,而遗传连续性并不重要,那么在种群死亡时计划定期更换可能比努力维持当前的登录谱系更具成本效益。

对于某一特定植物来说,有时可以通过种子/孢子库或低温保存延缓种质的衰减(尽管对于湿热带的许多顽拗型物种来说这是不可能的)。尽管如此,重要的是要记住,多样性之河绝不会因为这些手段而被完全阻断。涓涓细流中仍然流向堆肥场的种质几乎肯定是主流的偏差样本,因此从种子库中取出的种质并不能正确代表沉积的种质。此外,如果为了补充种子库而继续种植剩余的种子,就会有更多的机会造成损失、改变和污染。

衰减对植物园的使用有什么启示?就美化环境、教育和信息而言,衰减是一种昂贵的麻烦,但并不更多。一种登录植物往往可以被另一种植物替代,而不会产生什么后果。对于园艺培训来说,衰减是必不可少的。对于植物保护来说,主要的信息是植物园中的迁地收藏本身就不安全,也不能令人满意,尽管动物园在规划大熊猫、犀牛或老虎的繁殖计划时会非常谨慎,但无疑可以长期保持有生命力的种群。在几个植物园中保留一个或两个物种的个体并不能作为一种保护措施,除非所有植物都作为一个单一的种群,由一个主管当局进行有目的的管理协调。

在研究方面,我们的想法可能会产生最大的影响。如果活体植物收藏在确定的范围内是全面的,则对研究最为有用。然而,正如 Raven(1981 年)所指出的, “即使某个植物园已经收集了全面的活体植物,但经验表明,科研人员往往对其利用不多”。造成这种情况的原因很多,包括计划不周、全面收集植物所需的时间以及偶然性。此外,即使在最活跃的研究计划中,也很可能只有一小部分收藏在任何时候都与正在测试的假设相关。毕竟,图书馆中的大多数图书在大部分时间里都只是放在书架上的。

然而,当一个收藏没有被使用时,它也在发生变化,一些种质将会丢失。因此,至关重要的是,当种质资源之河不可阻挡地在植物园流淌时,生物多样性管理者不仅要确保对流失的种质进行管理,还要对其进行采样。任何以研究为目的收藏植物的植物园,无论是为自己的科学家还是为国际社会,都应该有一个积极的、无处不在的生物多样性流动采样和记录计划:拍摄不便保存的短暂变化和特征(如树皮和生长形态),压制或保存不同发育阶段的标本,保存含有完整 DNA 的样本用于分子分析,保存样本用于植物化学分析,收获种子和果实,记录物候信息等。这就是为什么建立一个相互联系的标本馆如此重要,为什么标本馆和植物园的活动和计划应该密不可分。先进的计算机记录系统对于数据的存储、分类和检索也至关重要。

总之,我们敦促植物园界建立新的管理制度和合作研究计划,不要把植物园看成是博物馆的架子,而要把它们看成是多样性的河流。

扩展阅读

Mann, D. G., Cronk, Q., & Rae, D. A. H. (1995). The river of diversity: perspectives on the use and management of living collections in botanic gardens. [manuscript prepared for the Proceedings, never published, of a Conference at Palermo in 1995 to celebrate the Bicentenary of th Palermo Botanic Garden, attended by David Mann].

https://blog.sciencenet.cn/blog-38998-1426463.html

上一篇:植物园历史 | 活植物收藏须注重名称鉴定和信息记录

下一篇:植物园历史 | 国家植物园应慎重规划活植物收藏数量