博文

Remote Sensing:多光谱无人机传感器在卫星验证和复杂植被制图中的局限性

||

文章导读

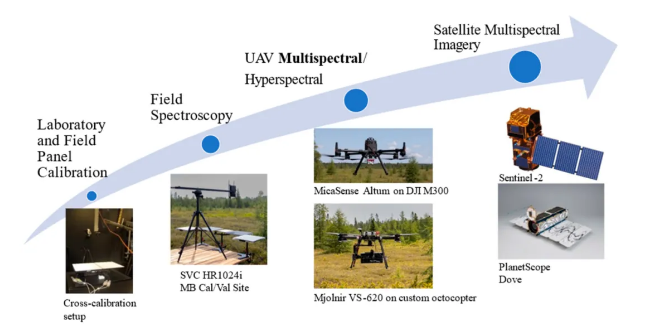

随着光学卫星数据产品 (如Sentinel-2、PlanetScope和Landsat) 在生态系统监测、环境变化研究和资源管理中的广泛应用,确保这些数据的准确性和可靠性变得至关重要。传统的卫星数据验证方法主要依赖于航空遥感和近年来兴起的无人机 (UAV) 高光谱传感器。然而,这些高光谱传感器虽然能够提供高分辨率和高光谱精度的数据,但其高昂的成本和复杂的操作限制了其广泛应用。与此同时,无人机多光谱传感器因其较低的成本、便携性、高时间和空间分辨率以及易于操作等优点,逐渐成为生态系统监测和植被健康评估的重要工具。这些传感器通常包含4到10个光谱带,能够计算标准化植被指数 (如归一化植被指数NDVI),在农业、林业、考古学和城市规划等领域有广泛的应用前景。然而,多光谱传感器的性能和校准方法需要独立评估,以确保其在实际应用中的可靠性和准确性。尽管市面上有多款多光谱传感器可供选择,但其在复杂生态系统中的表现,尤其是与卫星数据的对比验证仍缺乏系统的研究。

来自加拿大麦吉尔大学的Margaret Kalacska教授及其研究团队在 Remote Sensing 期刊上发表研究,研究以加拿大渥太华附近的Mer Bleue泥炭地超级观测点为研究对象,评估MicaSense Altum多光谱传感器在复杂植被制图和卫星数据验证中的表现,探讨其在生态系统监测中的适用性、局限性以及改进方向。通过对比分析Altum传感器与地面光谱仪、无人机高光谱传感器以及卫星数据之间的差异,为无人机多光谱传感器在生态系统监测中的应用提供科学依据,并为未来的传感器设计和改进提供参考。

图为使用无人机多光谱影像进行卫星产品验证的“自下而上”方法流程。

研究方法

本研究的研究地点为加拿大渥太华附近的Mer Bleue泥炭地超级观测点,该地区是一个典型的北方泥炭地,具有丰富的植被类型和复杂的微地形特征 (如凸起的草丘和凹陷的洼地)。使用MicaSense Altum多光谱传感器在25米、50米、75米和100米的飞行高度上采集数据,并与地面光谱辐射计、无人机高光谱传感器以及Sentinel-2A和PlanetScope Dove卫星数据进行了对比分析。在数据处理和校准方面,作者使用Pix4D Mapper软件对Altum数据进行标准工作流处理,生成反射率产品。采用独立的辐射校正方法 (如经验线法ELM) 对Altum数据进行处理,以评估标准工作流的准确性,并对比了不同校准方法 (如使用已知反射率的校准板) 对传感器性能的影响。

结果显示,Altum传感器在蓝光 (475 nm)、绿光 (560 nm) 和红光 (668 nm) 波段出现了明显的饱和现象,导致对高反射率目标 (如18%、40%和50%反射率校准板) 的反射率测量值被低估,进而影响了植被指数的计算精度。例如,Altum的RENDVI指数值比高光谱数据低20%,比Sentinel-2A低35%,比PlanetScope低40%。此外,Altum的空间精度较低,与高光谱传感器相比存在约1米的空间偏移,这可能源于其未使用实时运动校正 (RTK) 或后处理运动校正 (PPK) 技术。

研究总结

本研究对MicaSense Altum多光谱无人机传感器在复杂植被制图和卫星数据验证中的性能进行了全面评估。尽管Altum在植被分类方面表现出一定潜力,但其在光谱反射率精度和植被指数计算上的局限性限制了其作为卫星数据验证工具的可靠性。

未来的工作应侧重于改进Altum传感器的校准过程,以减轻这些不准确性。采用鲁棒性更强的标定协议可以提高传感器的可靠性。探索降低传感器饱和度和在数据收集过程中更好地考虑环境变量的替代方法,将使Altum更好地成为一个即用型多光谱平台。此外,解决研究的局限性,主要是更准确地描述原位、无人机和卫星测量之间的升级,这是未来工作改进的关键点。

原文出自 Remote Sensing 期刊:https://www.mdpi.com/2858848

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/remotesensing

Remote Sensing 期刊介绍

主编:Prasad S. Thenkabail, USGS Western Geographic Science Center (WGSC), USA

期刊范围涵盖遥感科学所有领域,从传感器的设计、验证和校准到遥感在地球科学、环境生态、城市建筑等各方面的广泛应用。

2023 Impact Factor:4.2

2023 CiteScore:8.3

Time to First Decision:23.9 Days

Acceptance to Publication:2.5 Days

https://blog.sciencenet.cn/blog-3516770-1479419.html

上一篇:Biomolecules特刊征稿:染色质在基因组过程中的作用

下一篇:Microorganisms:中国农业科学院上海兽医研究所李丽薇副研究员创建特刊——动物病毒感染的宿主反应